線の恋病 第8話

ガラスに囲まれた店を聞いた事もないジャズが僅かに揺らす。空調が効き過ぎる店内は季節感すらも何も無い場所。ブルーの照明に光るステンドグラスやバロック様式のインテリアだけが時を止めたかの様に静かに並ぶ。敢えて醸し出されているレトロな雰囲気の中、スマホを握る客達。

青い空間の中から白いフラッシュが僕の意識を過去から連れ戻す。

「どうしたの鉄平君、唇触ったりなんかして?」

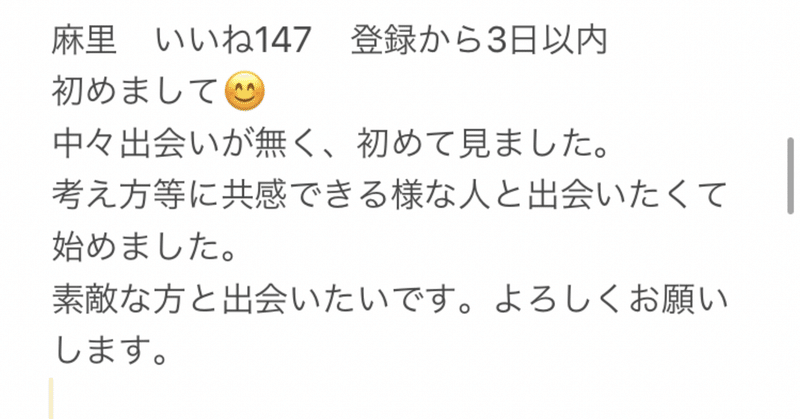

テーブルのメニュー越しから麻里さんの声がした。出会ってまだ小一時間の彼女の声は少し他人事の様に聞こえてしまい、反応が一瞬遅れてしまう。そんな僕に麻里さんはメニュー表を指差し、注文を尋ねる。僕は徐に首を鳴らし、緩む頭を揺り起こしながらメニュー表に目を遣る。

しかし、僕がメニューに目を通しだした時には彼女の手はもう店員の方へと向いていた。仕方なく僕は一番初めに目についた冷たいカフェラテを頼んだ。

ほんの一歩だけ噛み合わない僕等。

僕の目の前に座る彼女はつい先程出会ったばかりの麻里さん。印象はおでこの人だ。なんて言うのか、この人は口だけで笑うのではなくおでこから笑う。笑う時、おでこが上に上がり、顔全体がクシャってなる。ついついその屈託のない表情にばかり目が向く。きっと彼女はこのカフェでどんなお洒落な料理がきてもスマホで撮る前に一口食べてしまうタイプだと思う。

黒のエプロンをした店員がオレンジジュースとカフェラテを仰々しく持ってきた。

間髪入れずに麻里さんはストローを口に頬張る。

僕は昨日、愛菜と話して盛り上がった話を話してゆく。昨日とは違い、今日の僕は身振り手振りを広く使い自信ありげな男を演出する。そんな僕に麻里さんはおでこを上げてくれるが、愛菜と同じ様にはいかない。愛菜との話で盛り上がった会社の話等には麻里さんは相槌を打つだけである。それに反して、何気ない日常の話などの方が麻里さんは楽しそうに聞いている様に感じる。

「そう言えば、麻里さんはどんな仕事してるんですか?」

僅かな間。麻里さんは右手でオレンジジュースにもたれるストローをくるくるしながらあっけらかんに答える。

「んー、私も鉄平君と同じだよ」

麻里さんの小さな返事に僕の小さな心臓は身震いする様にぶるぶると鼓動する。動揺を誤魔化すよう、僕はカフェラテを口にあてる。決して早くに飲み干さない様に喉だけを軽く動かす。手にカフェラテからの冷たい水滴が冷や汗の様に染みてくる。

合点がいった。麻里さんは経営者だったのか。だからこそ、僕の陳腐な嘘には余り興味を示さなかったのだ。

なんとまあ滑稽な時間だっただろう。焦る僕は取り留めない話を回す。それと同時に目線も店中を駆け回る。やがて、泳ぐ目線はカフェを逃げ出し、ガラスの向こう側へと向かう。ガラスの向こう側には漫ろに歩き行く人々。色相は疎らのはずなのにどこか僕にはモノトーンに映る。過稼働な僕の目の虹彩が勝手にストライキを起こしたのかもしれない。

僕の目は自然と箸休めに静止する一人の大学生へと向かった。ダボったいトレーナーに不恰好なマッシュヘア。丸眼鏡越しの細い一重が僕等の事を眺めている。しかし、毛先を弄るその仕草はガラスに映る自分の格好を気にしているだけなのかもしれない。どこぞのカメレオン俳優みたいな服装。

僕は何であんな服、着るのかなとぼそりと呟いていた。

「お洒落したいからじゃないの?」

麻里さんはさも当然事の様に僕の呟きにつっこみを入れる。

「お洒落に見られたいからだと思うよ」

麻里さんの呟きに阿吽の様に返す僕。

麻里さんはどこが違うのとは口に出さず、眉間の皺だけで僕に返事する。

「服装って言うのはその人がどう見られたいかが表れるんだ。大学生だと特にね。誰も着たくてその服を選んじゃいないよ。

皆んな周りからの目線ばかり気にしてる。お洒落な服装をすれば、他人からお洒落な人だって錯覚してもらえるから。そのお洒落な人ってのも他人からの借り物だけどね。だから色々な服があるはずなのに、気づけば皆んな同じ服装になってくる」

麻里さんは今日初めて興味深そうにお尻を椅子から少し浮かせた。得意げに僕は話を続ける。

「でもね、人のセンスを借りて装飾したりする嘘程、自分の体型に合わないから余計に不恰好なんだ。そして、そう言う嘘に限って一度着てしまうと中々脱ぎにくいしね」

一息つくと飲み終えたグラスの中の氷に僕が映っていた。誰の話をしているのだと氷に叱られる僕。温すぎる店内の氷は何故か一向に溶けやしない。

「ちょっとわかるなそれ。試着せずに買った服ほどピチピチで脱ぎにくかったりするしね」

麻里さんはそんな僕の話にデニムを二回程叩きながら頷く。

「じゃー、大切な会議とかは全部、温泉でしたら良いんじゃない。裸の付き合いみたいに全部取っ払ったら皆んな正直な話し合いになるかも?」

悪戯っぽく笑う麻里さんは突拍子もなく変な提案をする。こう言う奇抜な所が経営者気質なのかもしれない。

「ならないと思うよ。結局、裸でも人って何かは着てるんだ」

自信のあったアイデアだったのか、麻里さんは口を不満げに窄める。

「温泉って色んな人がいるよね。筋肉質な人。ネックレスを付けたままの人。それに、子供連れの人なんかも」

「普通の事じゃない?」

麻里さんは要領を得ない僕の話に不服そうに答える。でも、架空の会社の話をしていた時よりもずっとテーブルは小さく感じる。

「もし麻里さんがそんな人を温泉で見かけたらどんな人だと思う?」

「うーん、鍛えてるのかなとか、結婚しているのかなとかそんな感じ?違うの?」

僕を見上げ聞く麻里さん。肘が空になったグラスにコツンと当たる。はっとした様に麻里さんは両手を膝上に戻す。

「その通りだと思うよ。そう見えてる。

でもそれってさ、役割的にはあまり服と変わらないんじゃない?」

僕の言葉に面白い様に目を見開く麻里さん。

「結局は視覚的に判断してしまうんだからどっちも。

お洒落な服を着てる人を見るのと筋肉隆々な人を見るのって本質的には何も変わらないよ。

どちらも見せられているだけ」

白のボルドーニット越しの薄い胸を摩りながら僕は笑う。

「つまり、皆んな裸の付き合いって言いながら何かを着たまま愚痴や世間話をしているだけ。今の僕達と同じだよ」

麻里さんは少し言い返したい思いはあるが、上手く言葉に纏まらないのだろう。唸りながら水かジュースか分からなくなった液体をずずっと啜る。

「じゃ、どういう時に人の本質って表れるの?」

「例えば、お金が一つじゃないかな。咄嗟に一万円見た時の顔って結構酷い顔の人いると思うよ」

あっけらかんと笑う僕。じっと麻里さんは僕の顔を見つめる。天井のプロペラがグルングルンと音を立てて回る。

「鉄平君ってさ、なんていうかモテないでしょ」

余りにも素直過ぎる言葉。目を見開く僕。

「でも面白いと思う。その感じ」

麻里さんは頷きながら、爪先で綺麗な灰皿を弾く。コンコンコンという音が拍手のリズムで鳴っている。

物好きだなと思った。お金持ちが大道芸人を家に招待する時ってこう言う感じなのかな。

もし仮にそうだとしたら、次の僕はお手玉の一つや二つ習得して来ないといけないかもしれない。

一通り話して満足したのか、麻里さんはグレーのコートに手をかける。社長と言うのに麻里さんのコートはどこにでも売ってそうな無地のコート。社長の金銭感覚とは意外とこんなものなのかもしれない。

僕は伝票に手を出そうとする。すると、僕の手と伝票の間に麻里さんの手がスッと割り込んできた。

「これは今日、私が楽しかった分のお礼」

麻里さんはお金で私の本質見られたくないもんと楽しそうに嘯きながらレジへと向かっていく。

レジから戻る麻里さんは次集まる事が当たり前の様にスマホのスケジュール表を開く。そして、予定を確認しながらも集まる場所はと僕に尋ねる。

僕はディズニーストア前でと何となく答える。

「なんか意外。夢の国とかに行く女子とかに唾吐きそうなタイプなのに」

酷い言われ様。しかし、悪口を言われたはずなのに、僕の口元は自然と弛んでいた。歩幅を合わせて扉に向かう僕等。

カラン

ドアベルが名残惜しそうに鐘を鳴らす。扉を開けると外の冷気が店に逃げ込む様に僕等に向かう。寒さのおかげで自然と僕等の距離は近くなる。

店を出た僕は振り返り外からもう一度、店内を見渡した。

なるほど、やはりあの大学生はガラス越しの自分を見てたのだなと納得した。

白のボルドーニットにピチピチのジーパン。

そこには着心地の悪そうな服を着た僕が映っていた。

何となく、さよならと僕は呟く。

横にいる麻里さんがどうしたのと聞いてきたが、何でもないと返事をする。

麻里さんを駅まで送り届ける僕。仄かに暗がかる町は始動し出す夜の店達により灯りを取り戻してゆく。少し早めに解散する僕等の横を灯りに群がる男女が通り過ぎる。

麻里さんはホームの下へと消え、僕は踵を返し先程の男女の背中を追ってゆく。

(鉄平:理沙さん、今日ディズニーストア前集合でお願いします)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?