アメリカの「対中国関与政策」の誕生と破綻

ナポレオンは中国のことを「眠れる獅子」と呼んだそうですが、1994年に亡くなったニクソン元大統領は晩年、中国について「われわれはもしかするとフランケンシュタインの怪物を作り出してしまった」と回顧しました。この言葉は予言めいていて検索すると無数に記事が出てくるほどですが、要は「アメリカの脅威をアメリカ自ら作ってしまった。それが中国だ」という意味になります。

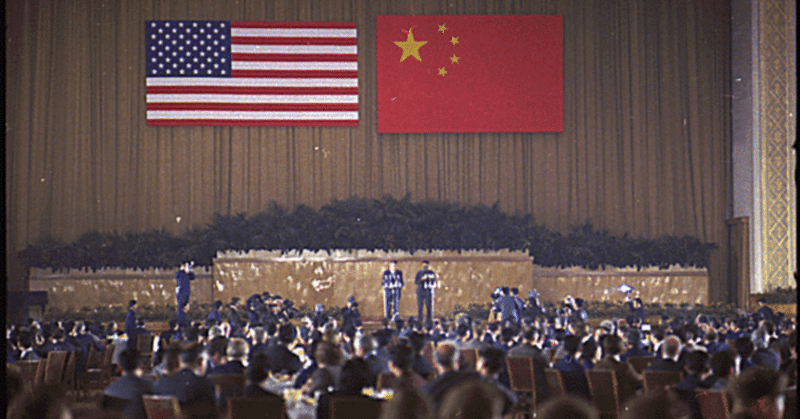

1972年ですからちょうど50年前、ニクソン大統領が訪中して共同声明し、米中は「暗黙の同盟国」(キッシンジャー)になりました。共産主義国であり、核も保有し、台湾危機で交戦の危機にも陥った中国と手を握ったのは、中国をソ連の防波堤にしようという思惑からでした。ベトナム戦争の戦況が急速に悪化、中国もソ連との関係が悪化するなか、対ソ連という思惑で両国が一致したのです。

アメリカは中国に「近代化し、他国から脅かされず、強い中国こそがアメリカの利益」と繰り返し説得し、1979年に国交正常化。中国に軍事協力、情報協力に加え、留学生の受け入れ、最恵国待遇、投資保護などの恩恵を与えました。一方台湾とは国交断絶。今の米中関係から考えると想像もつかない国際関係を築きます。アメリカは中国が脅威になるとは考えなかったし、経済成長によって政治への好ましい変化もあり得ると、楽観的な姿勢を取りました。冷戦が終結し当初の意義を失い、天安門事件が起こっても「関与政策」は維持され、中国経済への期待、国内変革への期待から、2001年、中国のWTO加盟が実現します。一方、民主化した台湾を冷遇し、「一つの中国」政策が維持されます。

2008年のリーマン・ショックからいち早く脱し、軍事力も増した中国は、周辺国に圧力を与え始めます。対テロからアジアへと外交を旋回したオバマ政権は、同盟国との連携を強化し、アメリカのプレゼンスを回復しようとします。当初習近平の開明的なポーズに期待していたオバマ政権でしたが、2013年を潮目に、思想統制の強化、一帯一路、アジアインフラ投資銀行発足、軍拡、海洋進出、サイバー攻撃などに走る中国に対して、アメリカは台湾重視、同盟国重視の安定外交路線に転じます。

トランプ政権においてアメリカの対中姿勢は一気に硬化します。トランプ大統領自身は貿易戦争を声高に唱えながらも中国との交渉成功に期待し、人権問題や台湾・香港問題には無関心でしたが、中国とは関税合戦や人権問題、台湾問題などで鋭く対立するようになります。

こうして中国への「3つの期待」すなわち政治改革、市場化改革、国際社会への貢献はいずれも裏切られ、関与政策は破綻します。それどころかアメリカの強力な競争相手に育て上げてしまうのです。

※

ソ連崩壊と天安門事件によって、私(光山)たちは中国もいよいよ民主化されるだろうとみていました。私が大学に入学した1993年、これからは中国の時代だという空気がある一方、中国は経済成長が止まれば民主化運動が再燃するという「前門の虎、後門の狼」という危機的状況にあると思われました。冷戦終結により、フランシス・フクヤマのような「資本主義・民主主義の最終的勝利」が世論を風靡するなか、中国がここまで国家資本主義に成功し、覇権国家としてのし上がるとは想像していませんでした。今や中国は、アメリカとならぶ超大国として、アメリカ(および日本など同盟諸国)の脅威になっています。

なぜこんな小論をまとめようかと思ったかというと、前回書いたジョン・ダワー『戦争の文化』から得た疑問からです。すなわち第二次世界大戦後のアメリカは、日本の占領政策(マッカーサー・プラン)を除き、戦争行為(ベトナム戦争、イラク戦争など)でも、介入政策(中米、アフリカなど)でも、今回のいわゆる関与政策(ロシア、中国)でもいずれも失敗しているのではないかということです。冷戦の勝者というよりもソ連の敵失で唯一の超大国になったアメリカですが、その外交政策の迷走により、世界からの支持や相対的なプレゼンスを失っているのではないでしょうか。

参考文献 佐藤亮『米中対立 アメリカの戦略転換と分断される世界』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?