衰退からの脱却! 「まちの期待値」を高める5つのポイント

今回は、マーケットによってまちを変えている事例から、イベントを続けてもまちが変化しない理由、どうすれば変化をもたらせるのか。のお話

都市計画家の加藤寛之さん著

「21 世紀の都市計画はソフトウェア開発 - 月1マーケットでまちに革新を起こす -」と伺ったお話から気になったポイント紹介します。

衰退=用のないまち?

店舗の衰退、空き店舗の増加、コミュニティ弱体化といったキーワードをよく聞くこの頃。

でもこれが原因ではなく、衰退の結果、こうした問題が現れているのではないかというところ。

加藤さんによると、まちの衰退とは

「まちに求められている価値が変化した」から。みんなが求める価値がまちにあるならば、まちは衰退しないはず。衰退しているまちは、 厳しいけれど「用のないまち」になってしまった

過去、商店街では物を置けば売れた時代もありましたが、今やAmazonで何でも買えるし、大型商業施設への移動手段もたくさんあります。

お客さんを選べた時代から、お客さんに選ばれる時代に変わりました。

厳しいけれど、現実は直視せねばと思うところ。

みんなのため症候群

行政でよくあるのは「みんなのために」

子供から高齢者、はたまた政治的理由などから

みんなをターゲットにしたイベント。

大切な税金が資源なので、みんなから意見を聞かなければなりません。

チラシのフォントを大きくしたり、FAX・ハガキで受付したり、みんなが分かる説明資料をいっぱい作ったり。

良いことだけど、いつの間にかイベントが目的になって、辞められなくなってたり、続けることに疲れてたりしないでしょうか。

今は人もお金も減り、時間すら限られています。

本当にまちを変えたいのなら「まちの期待値」を高めるためにリソースを割くこと。

まちの期待値とは

単純には「あそこに行くとなんか面白い」「ここなら良い商売できそう」という期待感ですが、

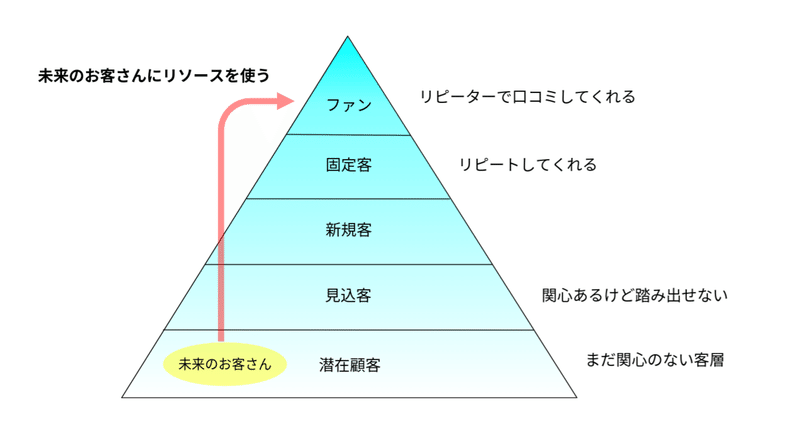

押さえるべきポイントは「未来のお客さん」を探して「まちのファン」になってもらうこと。

◆未来のお客さん

まちに眠っている価値に共感してくれる人です。

衰退するまちには、新しい価値をつくらなければならない。将来このまちに必要となるお客さん(ペルソナ)を設定する必要があります。

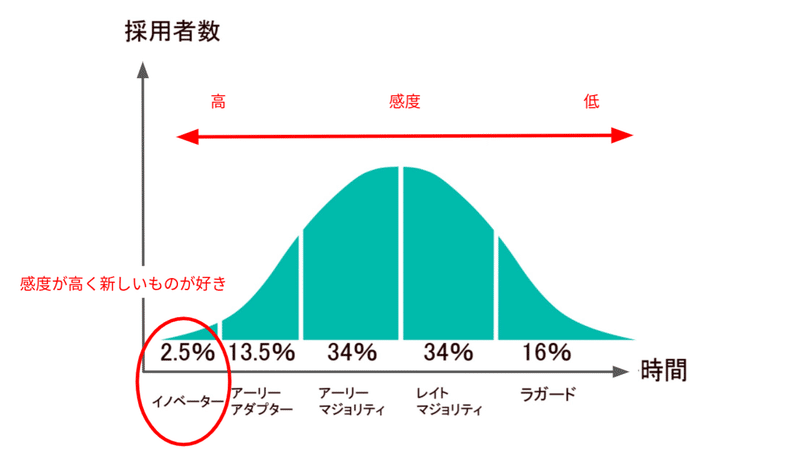

サービスやライフスタイルの普及に関する「イノベーター理論」によると、新しいものに反応する2.5%のイノベーター層が、とても重要です。

◆まちのファン

加藤さんが定義されるファンとは

①他人はどうあれ、住んでるまちが好き

②自ら行動して、まちの良いところを見つける

③よい出来事を多くの人に語ってくれる

まちの魅力を先導して感じ、伝えてくれる人。

つまり、未来のお客さんをターゲットに「まちのファン」になってもらう仕掛けをつくっていく。

実際に売れない空き地が増えて人口が減っていた大阪の芦原橋では、マーケットを軸に「まちの期待値」を上げることで、土地(市有地)の販売価格が平均170%上昇したうえ、マンション建設まで進みました。

では、どうやって期待値を上げたのか。

期待値を上げるポイントは

マーケットをベースとして、大切な点は

①まちの兆しを見つける

どんなに衰退したまちにも、新しい価値が生まれそうな、特有の「兆し」があります。

実際にマーケットを行っている大東市では、事前のリサーチによって、平日の仕事帰りにけっこうな量のお酒を飲む文化が根付いていました。

意外と地元の人は当たり前で気づかないもの。

それを若い人たちにも浸透させるため、地元のオシャレスポットで楽しく呑んで帰るという生活スタイルを提供する。

そこを狙って毎月水曜日にマーケットを開催しています。

②未来のお客さんを設定する

まちの魅力に気づいてる人で例えば、

知られてないけど料理が美味しい居酒屋に一人で来るお洒落な人、新しくできたマンションから、わざわざ買い物に来るステキ親子って感じです。

芦原橋では、当初ファミリー層を狙ったマーケットを開催しましたが、開催を重ねてターゲットを明確化していき…

・子供と外出するステキ子育てファミリー

・ハンドメイド系の作品が好きな女性

・友達と集まってお酒飲むのが好きな女性

が来たくなるコンテンツ提供を徹底しました。

マーケットを重ねるうち、子ども向けイベントもやろう!なんて意外と設定がズレてきます。対象を決めたらブレないことも大切ですね。

③チャレンジできる環境をつくる

いきなり店舗を構えるのは、客層が見えなかったり、開業資金などリスクが高い。

少ない資金で商売ができる。自分の商品を試すことができる。そんな環境がチャレンジを生みます。

マーケットは単なるイベントではなく、そうした客層のマーケティング、新規顧客を確保する狙いがあります。

④市場を見える化する

まちが衰退していると、どんな人が暮らし、どんなもの買うのか、お客さんが見えなくなっています。

加藤さんはマーケットを月1回開催することで、消費動向や趣向を見える化します。これは年1回のイベントだと分からないところです。

枚方宿くらわんか五六市の例では、毎月第2日曜日のマーケットですが、毎回5,000人〜6,000人の来場があるそうです。

マーケットが盛り上がるなかで、11軒のリノベーション物件を出店募集したところ、約1/3がマーケット出店者、2/3はなんと他からの出店者でした。

マーケットを通して、市場性を感じると、他からも出店したいという動機につながるのですね。

⑤起業家とのネットワーク

オシャレなリノベーション物件を作ったとしても、市場に合った強いコンテンツが入らないと、経営は続きません。

重要なのは、強いコンテンツとなる起業家が集まること。そのネットワークを定期的なマーケットによって作り上げていきます。

これは、物件オーナーから見ても、心強い出店者がいれば、リノベなどにチャレンジしやすくなります。

定期マーケットの強みは

リノベーションやオープンカフェ、よい響きでついつい手を出したくなりますが、これはあくまで手段の一つ。

このマーケットが効果的なのは、これまで示したポイントで、まちの期待値を高めて、新しい市場を作り出しているから。

そうすることで、より大きな投資(リノベーションなど)をするリスクが下がります。

さらに定期的なマーケットによって、早いPDCAを回すことができます。

毎月の客層を調査分析し、そこから内容を修正して、より地域にあったマーケットに改善していく。ソフトウェアの「アジャイル開発」にあたります。

消費していく単なるイベントではなく、少ないリソースを未来への投資に繋げることがこのマーケットの役割になっています。

考察

加藤さんのお話によると、各地のマーケットはしっかりマネタイズされ、黒字経営も実現されています。こうした取組でまちが変わるのは理想的です。

ただ、私も商店街などのイベントを見てきたなかで感じることは、まちづくりの各段階にあるハードルをいかに超えるか。というところ。

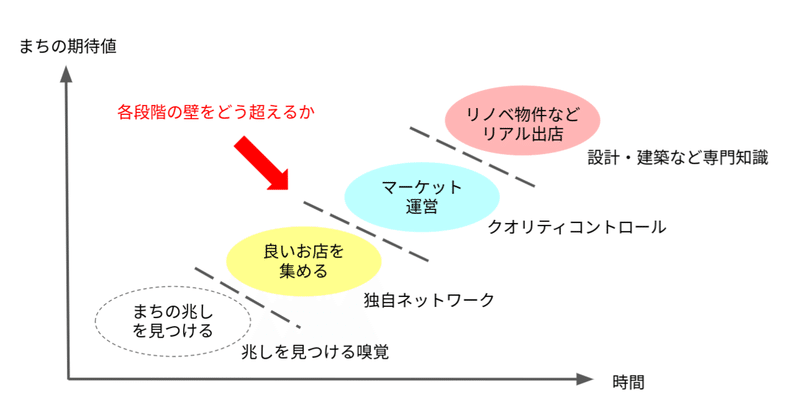

マーケットの例であげると、まちの期待値を上げていく段階で、求められるノウハウ(図右下)がけっこうあります。

この壁を超えていくために、しっかりしたチーム編成や運営方針、マネタイズが非常に重要だと思います。要所で専門家の力を借りることも。

とはいえ、マーケットに見るまちの活性化は非常に勉強になります。

ぜひ社会実験に終わらないチャレンジをしてみたいです!

マーケットの詳しいノウハウについては、ぜひこちらを御覧ください。

本日もありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?