#63 大阪の農業生産額をとことん考える①

これまで広く浅くまとめて来ましたが、今回は深く見ていこうと思っています。

まずは大阪の農業生産額についてとことん考えていきます。

※データをピックアップした年の関係で、横軸は正確な時間幅を反映していませんのでお気をつけください。最新の2022年とその5年前の2017年、またこの後深い分析をしようと思うので、農林業センサスの調査ねんである2020年、2015年のデータをピックアップしています。

※データもとは「生産農業所得統計」「市町村別農業産出額(推計)」になります。

過去の農業生産額についての記事はこちら。

テーマ「全国と比べて大阪の農業生産額はなぜ低下してきているのか」

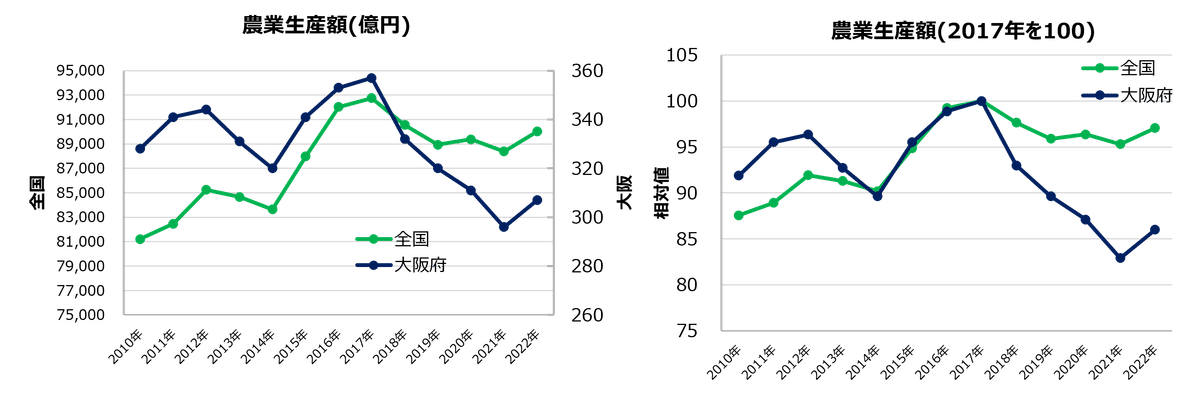

農業生産額の推移は次のとおりです。

全国、大阪ともに2017年をピークに農業生産額は減少しています。特に大阪は2017年以降の減少割合が全国と比べて大きいです。

今回は、どこにその原因があるのかを考えていきたいと思います。

(1)農業生産額の切り口を考える

原因を探るにあたって、大阪の農業生産額を細かく分解する切り口を考えていきます。

例えば農業生産額を分ける切り口には次のような項目があります。

まずは統計データのあるピンク色の部分について考えていきます。

(2)営農分類別の農業生産額

①耕種と畜産での傾向

営農分類別の農業生産額の推移はこちらです。

大阪は生産額の94%が耕種(いわゆる野菜や果物栽培)であり、全体の生産額に大きく影響します。

全国は生産額の61%が耕種、38%が畜産と畜産の割合が大きくなっています。

生産額の高かった2017年を基準とした相対値で考えると、

大阪は畜産の相対値が著しく低下していますが、そもそもの金額が少ないので全体への影響はそこまで大きくないと考えられます。

全国では畜産は2017年よりも上昇しており、耕種の生産額が全体の生産額の低下に影響していることがわかります。

②耕種の中での傾向

次に耕種の中で傾向を見ていきます。

大阪では野菜(46%)米(23%)果実(18%)で全体の85%の生産額を占めています。(2022年で267億円)

全国では野菜(25%)米(16%)果実(10%)となっており、大阪は全国と比べて特に野菜の割合が比較的高いことがわかります。

2017年の生産額を基準とすると大阪では、野菜、米の生産額の減少が全体の生産額の減少に繋がっていることがわかります。

全国でも野菜、米の生産額の減少が耕種全体の生産額の減少に繋がっていることがわかります。

しかし、全国と大阪を比較すると、

①果実の生産額が大阪は伸びていない(全国と10ポイントほど異なる)

②米の減少幅が全国と比べて大きい(全国と10ポイントほど異なる)

ことがわかります。

まとめ

ここまでを次の2つの観点からまとめてみます。

Q1.「なぜ大阪の農業生産額が低下しているのか」

大阪では2017年に比較して、米の生産額が減少(-28%)、野菜の生産額が減少(-11%)していることが大阪農業全体の生産額減少に影響していると考えられる。

Q2.「なぜ大阪の農業生産額の減少傾向は、全国の生産額よりも程度が激しいのか」

全国と比較して、大阪は次の3つの要因から生産額の減少程度が激しいと考えられます。

①全国は畜産の生産額が伸びている一方、大阪は伸びていない。

②全国は果実の生産額が伸びている一方、大阪は伸びていない。

③大阪は全国よりも米の生産額の減少程度が大きい。

金額の面から見ても、特に①の影響が大きいと思われます。

今回の分析から見えてくる大阪の農業生産額の課題としては

A:全国と同様に減ってきている野菜の生産額への対応

B:全国ほど伸びていない果樹の生産額への対応

C:全国よりも大幅に減ってきている米、畜産の生産額への対応

の3パターンがあると思われます。

以降は大阪で専業農家の多いA,Bについて考えていこうと思います。

今回まとめてみて、

問を少し変えると示される答えが全然異なってくることがとても興味深かったです。

次は違う切り口で農業生産額をまた深堀りしていきます。