◆読書日記.《高橋明也『美術館の舞台裏――魅せる展覧会を作るには』》

※本稿は某SNSに2022年7月16日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

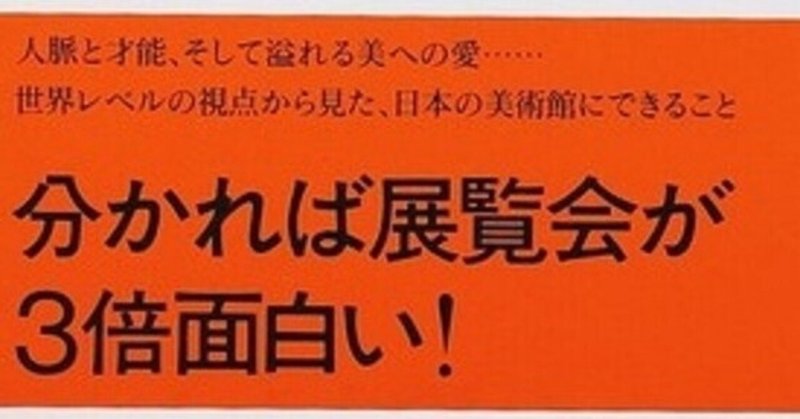

高橋明也『美術館の舞台裏――魅せる展覧会を作るには』読了。

著者は三菱一号館美術館初代館長を務めた美術史家。その著者が美術界の「表」ではなく「裏舞台」となる美術館職員(学芸員)の仕事や美術館の役割など、「作品」のほうではなく「美術館」のほうに焦点を当てて現代のアート事情を解説する内容の一冊。

全体的には非常に参考になったし、非常に読み易い、分かり易い書き方をしているので美術に一定以上の興味がある人(作品だけでなくその舞台裏も知りたい!とか)であるならば、楽しめる一冊となっているだろう。

普段は作品の影に隠れて見えにくい「美術館」の存在意義をしっかりと書いて分かり易い好著だと思う。

特に、ぼく個人として興味深かったのは、以前読んだ『美術展の不都合な真実』の著者の古賀太が「朝日新聞社」の立場で企画に関わった側面から見た「美術展」を書いているのに対し、本書の著者は「学芸員=美術館」の立場で企画に関わった側面から見た「美術展」を書いている、というこの両者の対比であった。

タイトルの通り『美術展の不都合な真実』の古賀太のほうが、日本の美術館事情について、文字通り「都合の悪い事」も含めて詳しく書いている点が特徴であるのに対し、本書の著者の場合は、日本の美術展事情についてはやや控えめに、言を謹んで書いているという印象があった。

これは、当時現役館長だったから無理もない事なのであろうが。

つまり『美術展の不都合な真実』のほうがこのテーマについては、詳しいし危機意識も高いのである。

それに対して本書『美術館の舞台裏』についてはやや一般論的な言及に流れ、具体的な事例はほぼ「自分の成功体験」ばかりを使って説明しているのが、何と言うか「したたかな人だ」と思える書き方になっている。

本書『美術館の舞台裏』については、これを読まずとも『美術手帖』を読んでいれば分かるようなレベルの一般的な「美術館知識」が多く、ぼくなどは「大学で習った事のおさらい」的な知識が多いので、そういう意味で参考にはなったが「情報の希少性」という意味では、『美術展の不都合な真実』に劣る、と感じる。

ぼくが特にこの人の「したたかさ」を強く感じた点というのは、本書を読むと、著者のプロフィールを読まずとも、著者がどのような経歴を経て(当時)三菱一号館美術館の館長になり、そこでどういった成功体験を積んできたか、という「著者の実績」が自然に分かる流れになっているのである。

この人、『美術館の舞台裏』なんていう一般論的な話をしているように見えて、ちゃっかりと「自分の実績についての売り込み」もしていれば、「三菱一号館美術館がどれだけ頑張ってる美術館か」というプロモーションまで行っているのだ。

これは著者の、美術館は学術的なスタンスも重要だが、それと同時に収益も大事だし、来客がちゃんと展覧会の内容を理解して楽しんでもらう事も必要だ――という本書でも主張しているポリシーとも合致する内容になっているのである。

つまりは、本書の中でしっかりと「予防線」を貼っておいて、堂々と自分らの宣伝を行っているわけである。これを「したたか」と言わずして何と言おうか(笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?