◆レビュー.《ターセム・シン監督の映画『The Cell』》

※本稿は某SNSに2019年5月13日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

インド出身の映画監督ターセム・シンのサイコ・ホラー『The Cell』見ましたよ!

<あらすじ>

ある日、先進的医療を行うキャンベルセンターに、昏睡状態に陥った連続猟奇殺人事件の犯人カール・スターガーが運び込まれる。

彼から囚われの身となっている女性の居場所を聞き出さないと、女性の命が危ういというのだ。

しかし、殺人犯のスターガーは現在深い昏睡状態に陥っていて回復の見込みはない。

だが事態は一刻を争う。

これは、分裂病を患っている患者の内面世界に侵入して治療を行っている小児精神科医のキャサリンに、殺人犯の内面に潜り込み、囚われの女性の居場所を探り出してほしいというFBIからの依頼だった。

他人の内面に潜り込むということは、ただでさえ危険が伴う。

猟奇殺人鬼の内面ともなると、どのような事態になるか予想もできない。

キャサリンは躊躇するが、女性の命が危ないと聞き、殺人鬼スターガーの内面に入り込むことにする。侵入した彼の内面は、想像を絶する世界が展開していた……!

<感想>

まず、映像が美しい。現実世界の描写も光の使い方がはっきりしていて綺麗だし、内面の世界も画面作りの美意識は高い。

よく見てみると「あれ?これって『ツイン・ピークス』に出て来る女性の死体じゃない?」とか「これってダミアン・ハーストの『輪切りの牛』じゃないの?」というオマージュ的な引用が各所に見られるのも楽しい。

と思っていろいろとネットでも調べてみたら、ターセム監督は結構いろんなところからイメージを引用して使っているようだ。

DVDの映像特典特でのインタビューではデヴィッド・リンチ監督へのリスペクトも表明している。

そう考えてみると、わりとオタク的な感覚で自分の中に溜め込んだ好きな映画や現代アートなんかのイメージを様々に自作に入れ込んでくるタイプの作家なのかもしれない。アニメで言うと庵野秀明監督のように。

内面世界は制約が少ないので、アーティスティックで悪趣味なイメージ全開なのが楽しい。これをCGで処理せず、あくまで特撮を中心にして実写でこのシュールな絵を作り上げたのは偉い。

内面や夢を描くと言った場合は、実写よりもアニメーションのほうが制約が少なくて作り易いだろう。

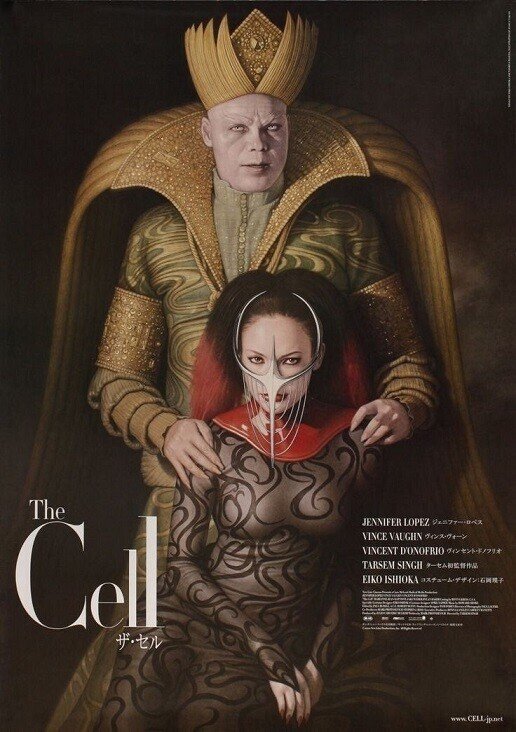

これをあえて実写ベースでやることで本作はまた面白い作品に仕上がっていると思う。特に殺人鬼スターガーの歪みまくった「内面王国」は、美しかった。

こういった画面イメージは監督だけのものではなく、当然メイクのエドアルド・F・ヘンリクスとマイケル・バーク、そして衣装デザインの石岡瑛子ら、その他特撮監督やCGアーティスト等様々な現場スタッフの仕事が素晴らしかったという部分もあるだろう。

ターセム監督は、黒澤明や溝口健二のように全てを自分の支配下におきたいタイプの監督ではなくて、現場のアーティストの能力を引き出していいものを作っていこうという、現場の能力に委ねられるタイプのようだ。

アニメ監督で言うと宮崎駿と富野由悠季の違いで、ターセムは富野さん型なのかもしれない。

例えば、両監督はともに奔放な天才型アニメーター金田伊功を使ったことがあったのだが、そのさい、富野さんはあの独特すぎる演出を自分の作品の中で使うことを許容した(『無敵超人ザンボット3』『無敵鋼人ダイターン3』など)のに対して、宮崎さんは「邪道な作画ばっかすんな」と怒って普通の原画を描かせた(『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』など)、と言われているように。

要は、映画監督も統率方法が人によって違うということだ。

おのれのイメージに対して完璧な再現性を求める宮崎さん型の監督術ではなく、ある程度現場に任せてその力を引き出していこうとする富野さん型、という統率方法の違いがあるのかもしれない。

DVDの特典映像を見る限り、ターセム監督は自分のビジョンはしっかりと持っていながらも、現場のアーティストらにはけっこう自由にやってもらっていたようだ。

この映画の特撮監督のインタビューによると、監督と現場のやりたい事というのは結構対立することも多くあるようで、話し合いの結果、結局は両者の間を取って決めることになるケースが多いそうだ。

それに対してターセム監督の場合は、そういう意見対立はさほど見られず、逆に「もっとできないか?」と意見を求められることが多かったと言う。

ストーリーについてはアメリカ型のサイコ・サスペンスにSF的な要素を取り入れた感じで、さほど新奇さは感じられないし、内面に入り込むというアイデアもSF方面ではもうありふれたものになっているのではないかと思う。

例えば、他人の夢や心や精神に入り込むというアイデアだったら、日本でも夢枕獏の『魔獣狩り(淫楽編)』のサイコダイブだったり、小松左京の『ゴルディアスの結び目』のサイコ・デテクティブだったり、あるいは筒井康隆『パプリカ』に出て来る夢探偵などのような似たようなアイデアはけっこう見られる。

だが、このテーマの注目ポイントは、その制約のない「夢の世界」「内面の世界」をいかに描き切るか、という点にあるのではないかと思う。

小説やアニメだったら自由ににイマジネーションを展開できるが、実写を加工してどこまで説得力のある内面世界を描き、どこまでそこに己の美学を入れられるかというのが問題になる。

実写は「リアル」だというのがこの際は足枷になる。

実写であまりに浮世離れした映像を作ってもギャグになってしまうのではないだろうか。現実の役者さんが、現実の理性を保ったままで真面目に象徴的で奔放な夢のような内面世界と接する演技ができるのだろうか。

実際、本作に出て来る殺人鬼の内面世界は、一歩間違うとギャグスレスレのヘンテコ世界に変わってしまうのではないだろうか。

その点、本作では上手く監督の美意識を映像に落とし込めているように思える。

例えば画像として上げたジャケット絵は、殺人鬼の内面に展開する「王国」を表しているのだが、これが唐突に現れたらギャグ以外の何物でもない。

現実的な実写の画像でこういう映像を見せられたら、どうリアルと抽象的な内面世界との折り合いをつけるのか。

これには、上手く現実世界に伏線を散りばめて、内面世界とリンクさせなければならない。

現実の世界で殺人をする彼に命令している「神」の存在を印象付けていないと、単なる荒唐無稽な夢のお話になってしまう。

本作の内面描写では、そういう「精神分析的な象徴」を表すものだという理由付けの元であのイメージを構築していっているというのを、そこここで観客に印象付けていくからこそ、スレスレで上手く行っているのではないだろうか。

他にも、殺人鬼スターガーは現実世界で捕らえた女性を「洗う」ために「セル」に閉じ込めるが、内面世界にいる女性も、ことごとくが「セル」の中に入っている。

だが、そういう伏線を貼っているにしてもこの監督の描く内面世界は実にイマジネーションが奔放だ。その奔放さが、スレスレで物語の枠内に収まっているところがスリリングでさえあると感じさせられるほどだ。

物語の枠からはみ出さない範囲で、上手くダミアン・ハーストのイメージなんかを取り入れながらも、奔放なイメージ世界を展開することができたターセムの巧みなバランス感覚が、この映画が成功したポイントだったのかもしれない。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?