第1章 少子高齢化の背景:人口減少問題に関する調査報告書 人口減少社会の展望と対策

人口減少問題に関する調査報告書 「人口減少社会の展望と対策」は公的データをベースとして、人口減少に伴う社会の変化をさまざまな角度から可視化することを第一の目的とする。また、コロナ禍による新たな変化の分析も加える。その上で、人口減少社会に耐え得る社会を築いていくための提言を行うものである。

***

■人口減少に転じた平成時代

「過去の常識」が通用しない時代が始まろうとしている。これから、われわれはどのような時代を生きていくことになるのだろうか。

その答えを知るには、なぜ、日本が人口激減時代を迎えることになったのかを理解する必要がある。これまでの少子高齢化が、われわれの「未来」に大きな影響を及ぼす要因となるからだ。その背景を理解することなく、今後の対策を見つけることはできない。

2019年5月に天皇の御代が平成から令和へと替わったが、平成の30年余は長い日本史において「人口減少に転じた時代」と位置付けられよう。平成時代に日本社会で何が起こっていたのか振り返ってみよう。

人口減少が始まったのはいつだったのだろうか。先述した通り、厚労省の人口動態統計で初めて日本の総人口の減少が確認されたのは2005年である。しかしながら、翌年には再び人口は増加に転じている。総務省によれば、総人口のピークは2008年の1億2808万人であった。人口減少とはある年を境として一気に進み始めるのではなく、多少の凸凹を経た後に一貫して減りゆくこととなる。

実際に本格的な人口減少社会を迎えたのは、東日本大震災が発生した2011年だった。この年以降、前年の人口を上回る年は見られなくなった。

人口が減る理由は、言うまでもなく子供が生まれなくなってきたためだ。ただ、少子化が進み始めても、ただちに人口減少につながるわけではない。出生数の減少に伴う「人口押し下げ効果」を覆い隠すように、人々の寿命が延びたためだ。一昔前の平均寿命に当てはめたら亡くなっていたはずの年齢の人々が増えた結果、出生数が増えていた時代と同じような人口の増え方を示していたのである。これは「見せかけの人口増加」である。

終戦直後の第一次ベビーブーム終了以降の日本社会は、一部の例外期間を除いて、ほぼこの「見せかけの人口増加」時期にあった。このことが、少子化や人口減少に対して日本人を鈍感にさせたと言ってよい。

だが、「見せかけの人口増加」はいつまでも続かない。平均寿命がどこまでも延び続けるわけではないからだ。「人生100年」と言われるほどにまで延び、2011年をもって人口減少に転じたということである。

これを裏付けるのが死亡数である。横ばい状態を続けていた年間死亡数は平成時代に入る頃からゆるやかに上昇を始め、2003年に100万人を突破した。近年は毎年、戦後最多を更新し続けている。

年間死亡数が年間出生数を初めて上回ったのは2005年で、その差は2万1266人であった。2007年に再び1万8516人上回って以降は、逆転幅は拡大の一途となっている。生まれる人が急速に減る一方で、亡くなる人が激増期を迎えたのだから人口減少が急速に進むのは当然の帰結である。

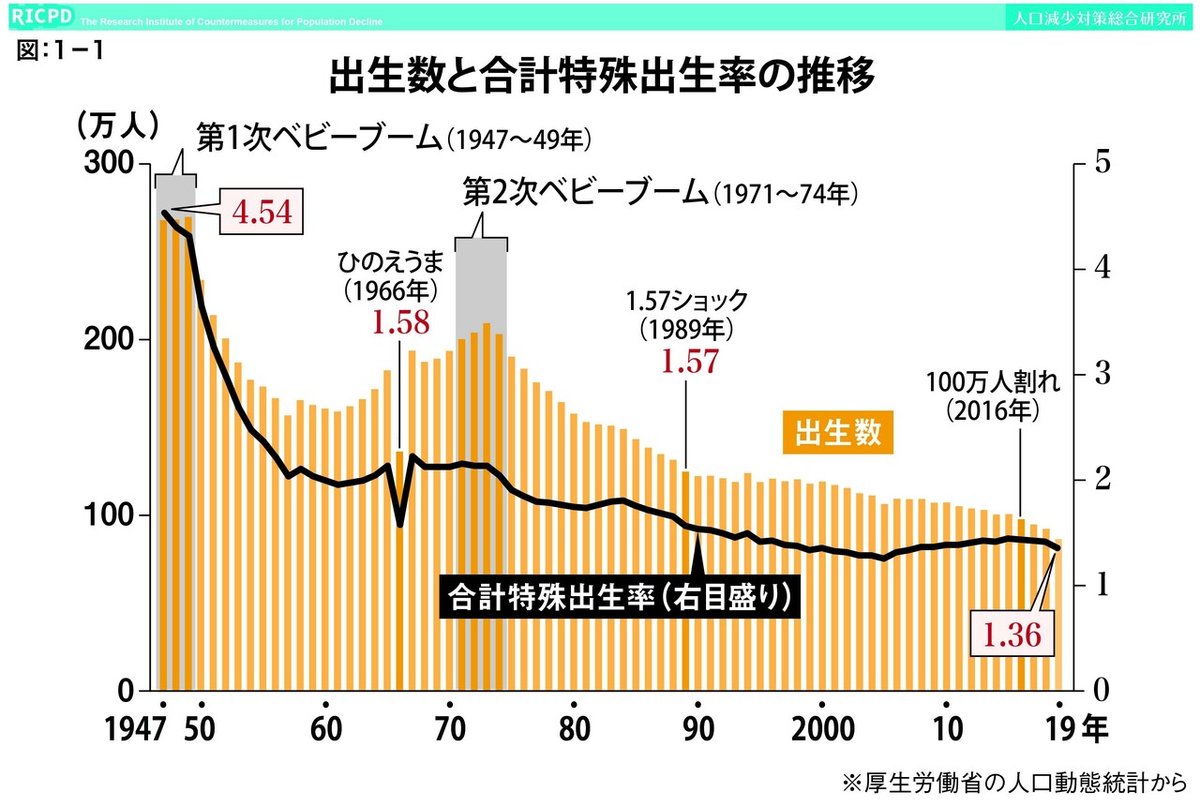

戦後の少子化が始まったのは意外と早い。戦後の出生数は、第一次ベビーブームの最終年である1949年に269万6638人でピークを迎えている。その後、第二次ベビーブームが起こるなど出生数が前年を上回った時期もあったが、大きくとらえるならば戦後史は〝少子化の歴史〟であったと言うことができよう【図:1-1】。

この間、いくつかの転換点があった。その中でも日本の少子化の流れを決定づけたのが1974年だ。この年の7月に、厚生省と外務省の後援・協賛のもとで、人口問題研究会、日本家族計画連盟など民間4団体が共催した日本人口会議が開かれ、「子どもは2人までという国民的合意を得るよう努力すべきである」という大会宣言が採択された。政府はこれと連動する形で発行した白書において「静止人口」という言葉を副題に使うなど、人口増加を抑制する方向へと政策誘導しようとした。

1972年にローマクラブが報告書「成長の限界」を発表。1973年にはオイルショックが起こり「資源は無限ではない」という認識が世界中に広まった時期であった。

合計特殊出生率(1人の女性が生涯に出産する子ども数の推計値)が2.07になると人口は維持できるとされる。各夫婦が子供を2人産んで育てさえすれば、人口は増減することなく「静止」し、社会は安定し得ると考えたのである。

しかし、夫婦の営みの結果である出生数が、学者や官僚が机上で計算した「理屈」の通りにコントロールできるはずがない。結局のところ、「子どもは2人まで」というスローガンは、出産抑制を想定以上に促進させることとなり、この宣言が採択された翌年1975年の合計特殊出生率は、出生数減が始まることを示す「1.91」となった。それ以降、日本の合計特殊出生率はふたたび「2」以上に戻ることはない。

続いて、大きな転換点となったのは、合計特殊出生率が1.57となった1989年だ。迷信によって多くの人が出産を避けた丙午の年である1966年の「1.58」を下回る水準となったのである。まさに平成は少子化とともに幕開けしたと言ってもよい。

これは「1.57ショック」と名付けられた。以後の政府・与党内における少子化対策の議論がスタートするきっかけともなった出来事であった。

少子化対策の議論がスタートしたといっても、少子化は歯止めなく進んでいった。1997年には、総人口に占める子供(15歳未満)の人口の割合は15.3%で、高齢者(65歳以上)の15.7%より小さくなった。

以後、逆転幅は徐々に拡大し、2018年には子供の割合は12.2%にまで低下した。これに対し、65歳以上は28.1%と、その差は2.3倍となった。子供の割合は2015年には75歳以上人口の割合をも下回った。

2005年には合計特殊出生率が1.26まで落ち込み、2016年にはついに年間出生数が100万人を割り込んで97万7242人となった。こうしてトピックスを拾い上げると枚挙にいとまがない。

■団塊世代の高齢化と非正規雇用の増加

出生数が減ったこともさることながら、人口ボリュームが大きい団塊世代(1947~1949年生まれ)が高齢化したことで高齢者の絶対数が増えたことも、子供の人口割合との逆転幅を拡大させる要因となった。

平成時代は、団塊世代が高齢化していくのに歩調を合わせて社会全体が高齢化した時代でもあったのだ。いまや70代となった団塊世代も、1989年には40~42歳と若かった。

少子高齢化が進めば勤労世代(20~64歳)も減るが、われわれの未来を考える上で大きな課題となるのは、社会の担い手が急速に減っていくことだろう。ここに歯止めがかからないと、日本人が〝絶滅〟するよりもはるか前に社会が持続できなくなる。

平成時代は「生産年齢人口」(15~64歳)が大きく減った時代でもあった。生産年齢人口を確認してみると、昭和から平成へと時代が移った際には、しばらく増え続けていた。ピークを迎えたのは1995年で8726万人だ。その後、下落傾向が続き2018年はピーク時と比較して1181万人も少ない7545万人となった。

総人口に占める「生産年齢人口」の割合も1992年の69.8%を頂点に下落し、2018年は59.5%でついに6割を切る水準となった。人口だけですべてを説明できるわけではないが、平成時代における日本経済の衰退は、勤労世代の減少と全く関係がないとは言えないだろう。

こうした人口の変化というのは人々の価値観や行動様式と密接に関係するが、これが大きく変化したのも平成時代の特徴であった。例えば、未婚率の動向だ。男女とも上昇傾向にあったが、とりわけ25~29歳の女性の未婚率は1990年の40.4%から、2015年には61.3%へと20.9ポイントも上昇している。

「終身雇用」や「定年退職」という言葉が過去のものになっていったのも平成時代の象徴的出来事だ。人々の雇用形態は大きく変わり、正規雇用が1989年の3452万人から2018年は3423万人へと29万人も減った。一方で、非正規雇用は同期間に817万人から2117万人へ1300万人もの増加となった。雇用者に占める非正規雇用の割合に換算すると、1989年の19.1%から2018年には38.2%へ倍増した。

非正規雇用の割合が増えた要因としては、健康な高齢者が増えて長く働き続ける人が増えたこともある。就業者に占める65歳以上の割合は1989年の5.5%から、2018年の12.9%へと大きく上昇した。ただ、同時に就職氷河期世代に象徴されるように若者の雇用が壊されたことも大きい。

不安定な雇用に追いやられた若者たちの中には結婚を断念したり、希望する子供数を持てなかったりした人が少なくなかった。若年層の未婚率が平成時代になって男女とも上昇し続けたこととも無縁ではないだろう。

平成時代の少子化は、人々の結婚や出産に対する価値観の変化ばかりではなく、経済的、社会的要因によって人為的に作り出されたところもあったということだ。当時の経営者たちが発展途上国との人件費競争にのめり込み、〝目先の利益〟の確保を優先して若者を非正規雇用化した。正規社員も含めて賃金を抑え込んだことの影響はあまりにも大きい。新卒者を非正規雇用としたことが、日本の少子化を決定づけたといっても過言ではないからだ。

就職氷河期が人口の多い団塊ジュニアを含む世代を直撃したことは「日本の不幸」とも言うべきだが、それがゆえに日本には第三次ベビーブームは来なかったと言ってよい。

責任は当時の経営者だけにあるわけではない。多くの消費者に、デフレ経済の下で物が安く買えることを歓迎する風潮があったことは確かだ。どこで利益を上げているのか分からないほども安い商品が登場した裏側で、誰かが低賃金で働かせられていたことを理解し得たはずである。

若者の雇用を不安定にしたならば、少子化が深刻化していくという結果を招くことぐらい、当時の「大人」たちにも簡単に想像がついたことであろう。そうした状況に対して多くの人々が見て見ぬふりを続けたか、あまりにも鈍感であったということである。

自戒を込めて述べるならば、今頃になって「少子化の進行は、社会保障の基盤を揺るがす」とか「国内マーケットの縮小は深刻な経営課題だ」などとして慌て、「自分の年金額が減るのは、けしからん」などと怒っている当時の「大人」たちの姿はあまりに滑稽である。

政治家、官僚、経営者、消費者の区別なく、社会全体が傍観し就職氷河期の若者たちの「人生プラン」を狂わせてしまったことが、日本の少子高齢化をここまで加速させた原因になっているのである。いまだに「就職氷河期にあたった人は気の毒だ」などとまるとで他人事のように語る人が少なくないが、われわれはこれから先、少子化が取り返しのつかないほどに進んでしまったことに伴うツケを社会全体で支払っていかなければならない。その影響はすべての人に降りかかってくるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?