坂口安吾は文豪だった。

先日、坂口安吾の短編小説『桜の森の満開の下』を読みました。お恥ずかしながらわたくしこれまでに坂口安吾の作品を読んだことがありませんでした。そんなわたくしが初めて読んだ坂口安吾の作品が短編小説『桜の森の満開の下』だったわけです。

正直に申し上げますと、初読では特に最後の場面なんか、起こっていることがよくわかりませんでした。そんな理由もあって初読では内容の良し悪しよりも先に、安吾の文章力に感動しました。

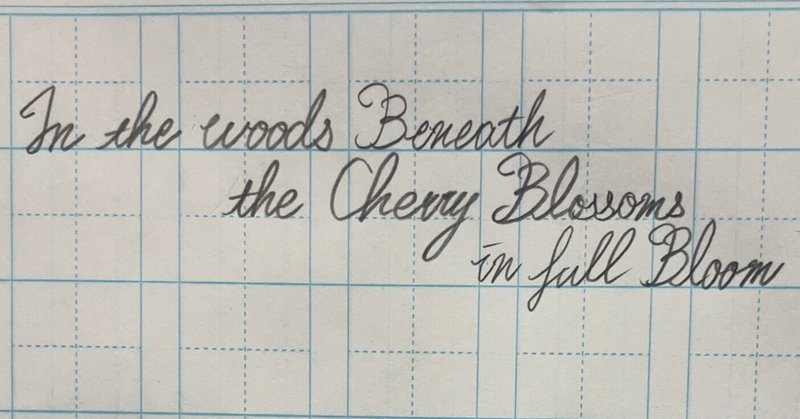

無論、どこをとっても無駄のない文章ですが今回は、読み始めで度肝を抜かれた冒頭の一節のみ言及します。

桜に関する昔話のようなものが語り手によって紹介される文章です。安吾の文豪っぷりを味わっていただくためにも、試みに同じ内容を私が説明してみます。ある母親が人さらいに愛する我が子を攫われ、探し回って発狂しながら満開の桜の下に来る。そこで見渡した散っている花びらに自分の子供の幻影を見て、気が狂って死に絶え、その死体は花びらに埋もれてしまう。

まあ、どんな話かは分かりますね。どこか説明文的な印象を受けるかもしれません。

これを安吾がどう書いたかというと

「さる母親が愛児を人さらいにさらわれて子供を探して発狂して桜の花の満開の林の下へ来かかり見渡す花びらの陰に子供の幻を描いて狂い死して花びらに埋まってしまう」

…いいですね。

まず文章の流れが完璧ですね。最短ルートで情報を読者の脳に届けている。

子供に関してのみ言っても、「愛児」ということばを選んだことがまず素晴らしいですね。「我が子」というと愛している様子が伝わらない。しかし「愛する我が子」「愛する子」なんてすると今度は文が長くなってしまう。文章なんてのは短い方がいいですからね、大抵の場合。それだけでなく導き出した「愛児」という言葉を流用するのではなく、あとの文では「子供」と変えているところも、粋ですね。

それと「来かかり」。

これもいいですね、「来かかって」でも「来かけて」でもいけない。「来かかり」が一番スッと入ってくる。宮沢賢治の「すてきにせいたかの薊」なんてことばも素晴らしいですが、これに関しても驚くべきは、文章量・文字の量に対する情報量の多さですね。一文しては長めで、この部分には読点がひとつもない。一息で言い切れる軽やかさがありつつの、この情報量ですよ。

びっくりですね。それを作っている要素として一つ一つの言葉の繋ぎ目までの工夫も見逃せません。

これ、本当にすごいですよ。

「さらわれて子供を探して発狂して」で「て」を多用してスピード感が出ます。次に「桜の花の満開の林の下」と「の」続きで少し流れが緩やかに響きがやわらかになって今度は「来かかり見渡す花びらの陰に子供の幻を」と、繋ぎ目の音がバラバラになって変化がつきます。で、最後はまた「描いて狂い死して花びらに埋まってしまう」と「て」の連続で締めくくるわけです。これは、どこが変わってもいけないんです。例えば先に述べた「来かかり」を変えて「来かけて見渡した花びらの」とか「子供の幻を描き狂い死して花びらに埋まって」とすると流れがつかえてテンポが狂ってしまう。

計算し尽くされていて、それでいて工夫の跡を感じさせない美しい流れを持っている、こんな文章をポンと放っておくあたり、さすがは文豪と言われる人…と今更ながらに坂口安吾の文章力に感動した瞬間でした。

はじめに記しましたが、これは冒頭のほんの一節です。こんな文章がありとあらゆる箇所に惜しげもなく散りばめられている坂口安吾『桜の森の満開の下』という作品、日本語を知るすべての人に読んでいただきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?