Sonic Youthの軌跡を辿る⑤ グランジからの離脱、Superstarの墓標(中期 pt.2)

Sonic Youth(以下、適宜SY)について、主要アルバム16枚(+α)を振りかえる企画記事。前回、「中期アルバムレビュー(前編)」はこちらから。企画の趣旨は「プロローグ」をどうぞ。

今回は、メジャーデビューからミレニアム前までの「中期」、そのアルバムレビュー(中編)。いつもの注意書きは前回記事参照のこと。

前回の『Goo』『Dirty』に続いて、今回はその後から。

注目されづらいグランジ後の90年代SY

前3作『Daydream Nation』(以下『DN』)『Goo』『Dirty』に比べると、つづく『Experimental Jet Set, Trash and No Star』(以下『Expelimental Jet Set』)『Washing Machine』『A Thousand Leaves』はあまり取りあげられない。例えばAll Musicのユーザーレビュー数をみると、先の3作は4200, 3200, 3000、つづく数字は1400, 1200, 1100で半分以下になっている。ファンでなければ手にとりづらい、あまり評判も見ない作品群じゃないだろうか。それには大きく2つの要因があると思う。

まず第一は「作品をシーンに紐づけられない」ところ。見てきたとおり、前3作は80年代NYアンダーグランドやグランジが紐づく。特に『Dirty』はグランジの爆発を祝福した(その波に乗った)作品だった。が、Sonic Youthはシーンの狂騒から一抜けした。詳しくは作品でふれよう。ゆえに注目度は下がったが、だからこそバンドは活動を止めず2000年代へ進み続けられた。

第二に、(いつもながら)「音楽性が語りづらい」。この時期のSYは既に10年選手で、いよいよ良くも悪くも煮詰まっている。分かりやすく「Xに影響をうけた」とも書けないし、初期と違って完全に"型"が出来ているので「バンド自身の変化」も挙げづらい。適当に聴くとソニックがユースしてる~で終わる。その上で「シーン」の歴史にも絡めづらいんだから、音楽レビューのよくある手筋が通じないのだ。ただ"Sonic Youthの音"だけがあり、それを聴くしかない。でも、書くことはいくらでもある。

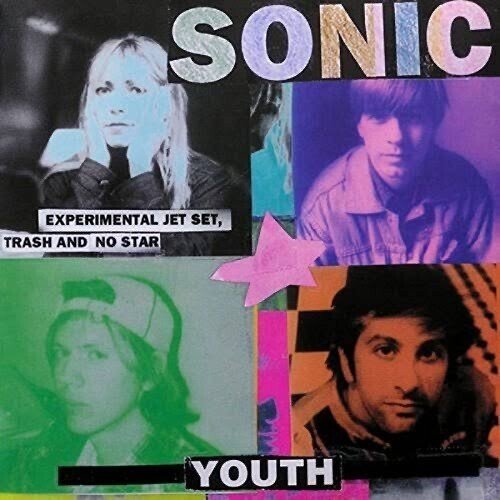

『Experimental Jet Set, Trash and No Star』('94) ― 「SY」と「グランジ」のオルタナへ

■前段

「グランジ」は確かにアンダーグランドとメジャーを転覆させた。しかしシーンは混乱しており、レコード会社とバンドの多くは正しい関係を築けていなかった。かつての盟友たちも疲弊していた※1。そして本作の制作・リリースと前後し、カート・コバーンは自殺した。前記事でふれたようにNirvanaをメジャー(DGCレーベル)に導いたのは他でもないSYだ。この一件をバンドは振り返り続けることになる。

しかし一方、Sonic Youth自身は「グランジ」の狂騒に必要以上に振り回されることはなかった。彼らは『DN』発表後にCiccone Youthとして『The Whitey Album』をリリースした時のように、肥大した評判やシーンに対して意図的に距離をおくことで、自らバンドを守ったのだ。本作。1曲目は素晴らしい。ついにサーストンもニューヨークSSWの系譜に連なったかという、シンプルに美しい「勝者のブルーズ」。2020年から振り返っている身としては2010年にソロ名義で発表された流麗なアコースティック作『Demolished Thoughts』の萌芽もそこに見るだろう。問題はそこからのほぼ全てだ。シーンを突き放し、何とも言えない冷や水をかけたのが本作(8th)である。

この記事で聴きこみ考えたいのは、本作の3曲目以降をどう捉えるか?だ。

■本作さの”奇妙さ”と現代感

自分はSYの作品群で本作だけが唯一明確に嫌いだった。許せなかったでもいい。なぜか。割とロック聴きたて初期に『DN』を名盤と刷り込んだ自分は、その魅力の一端を""SYビルド""(唐突な造語)に見出していた。バンドが音を熟していくあの長い時間の使い方と曲展開だ。が、本作。各楽曲はアイデアをそのまま放り投げたように終わっていく。多くの曲への印象はおおむね"そのまま使えなくもないデモ"。「かなりミニマルに書いた」とはサーストンの弁で、つまるところ本作はプログレじみた『Daydream Nation』から最も遠く離れた作品だった。

ギター録音もなんだか妙だ。ライン録りみたいな素っ気なさで、かといって生々しくもなく、音作りを練った印象を受けない(『Dirty』を聴きかえそう。全曲ちゃんと音が立っている)。冷たくも熱くもないその音はロック的な不感症に陥っている。キムの「ロックじゃないものにしたかった」という発言が、こうした要素のどこまでにかかっているかは分からない。ただ本作の音は『Dirty 2』では間違いなくなかった。それは伝記の筆者の言葉を借りれば「からかいのようだった」。

個人的に本作を良くも悪くも象徴するのが「Starfield Road」だ。この幕切れをどうとらえるか。その展開の潔さには、ロックンロールのエッセンスを無機質に抽出したようなある種のクールさが確かにある。が、消化不良、未完成感も強い。

本作は"Daydream Nation"「ではない」し、"グランジ"「でもない」。この制作方針を本シリーズのいつもの言葉で換えればオルタナティヴになる。ここで重要なのは「ではない」の方じゃなく、"A"を見立てる行為のほうだ。相対化。SYは自身の過去作・グランジ(ロック)のオルタナとして本作を手掛けた。だけどこの音楽はジャンルで括るならどう考えても「ロック」だ。言うならWire『Pink Flag 2』 か、ロックじゃないものにしようとロックを鳴らしている。その試みは明らかに論理が破綻している。そして創作(表現)が一番面白いのは、試みが矛盾し破綻してようが作品は完成するところだ。本作のそんな歪さが”良い”かは分からない。でも"面白さ"はあると思うし、ある意味一番語りがいのある作品かもと今は感じる。

例えば、「あえて断片的にしていた」と語る本作の楽曲は、2020年前後の今にこそ何となくフィットする質感がある(気がする)。本作について彼らが言う「ヒップホップに受けた影響」※2を、自分はいまだに聴きとることは出来ていない。ただ、間違いなくそうした影響下のもと生まれたKing Krule『Man Alive!』('20)を聴いた時、抽象的で未完成にも聴こえるその楽曲の「これで1曲の完成と判断する」感性に、自分は『Experimental Jet Set』を間接的に連想した。そしてKing KruleはリファレンスにSolange『When I Get Home』を挙げている。だいぶ離れた地平ではあるが、改めてキムの本作への発言「ロックじゃないものにしたかった」はなかなか正鵠を射た表現だったんじゃないだろうか。批評的な一枚だったのは間違いない。

■楽曲について

本作はともかく衝動的で、曲構造はともかく、フレージングやバンドアプローチには「さぁ演るか」で放たれたSYの手癖が詰まっている。

「Self-Obsessed and Sexxee」はSYらしいザラついた不協和音ロックンロールだ。楽理で挑むバンドでもないが、本曲は主にKey = Gmで、リーはDフリジアンスケールを採用している。印象的なのは冒頭の開放弦使い(3弦AとB♭)、コーラス部(DとE♭)、とにかくキー上の"半音"をぶつけ続ける接触事故型ツインギターアプローチ。ふつうブルーズ/ロックンロールの肝は7th(全音)である。だけどもSYは半音を、しかも衝突で鳴らしてくる。生理的にキモい和音感覚。ひどい(最高)。

「Androgynous Mind」も悪い意味ですごい。キー不明なサーストンのパワーコードリフに対して、リーが飛び道具エフェクター、そしてキムがベースを初めて手にしたかの如く全てを無視した意味不明な動きを見せる。サーストンとシェリーだけが曲を成立させており、リーとキムはそのすべてを蹂躙しようとしている。楽曲はそのままカオスに雪崩れ込み放散する。最悪のバンドだ。ひどい(最高)。全体的にこんな曲ばっかだ。

そしていちおう代表曲のひとつ「Bull in the Heather」。「いちおう」と書いたのはあまりに変な曲だから。もうイントロを聴くたびに笑ってしまう。自分もギター弾きとして何をしてるかは分かる。ハーモニクスとピックスクラッチにディレイ。クソも盛り上がらないシミったれた不協和音、一発で「あっ、コイツらソニック・ユースだな」ってなる。これがSYで最も売れたシングルなのはマジでバグ。時代か、MVの魅力か、ラジオがイントロ2とAメロしか流さなかったのか……。Aメロも不可思議だが、一番ヤバいのはこの音をバックにベースハイフレ全音符で「Betting on the bull in the heather…」 (ブルインザヘザーに賭けろ……)なる意味不明なコーラス※3をキメ顔で歌えるキム・ゴードン姉貴。ベースボーカルとしての度胸が超人すぎる。ぜったいに学祭でカバーしたくない。

散々「キモい、最高」いったがベストトラックは間違いなく「Sweet Shine」である。その後の出産を控えてゆえか、この頃のSYでは信じられないくらいストレートにノスタルジックなコード(F#M7)で始まるミディアムバラード。こんな感想を抱くのも逆にビビるくらい超普通に良い曲。ただ、あぁキム・ゴードンだなぁと感じるのは、非常にエモーショナルな「I'm coming home」のシャウトに対して、一切ベースラインを動かさず抒情的なコード進行を企てないところ。自分なら絶対クリシェやらの動きのドラマを作ってしまう。そうしないことで原始的な感情が直接伝わってくる。

先に書いたように、自分が思うSYの魅力として物足りなさがある。ただ、奇妙な佇まいの魅力と語りしろがあるのも確かだ。SYの主要全作を聴きこんでる人には、本作をどう思うかが一番聞いてみたいかもしれない。そんな一作。

Rating: 65/100 ★★★☆本作は、時代に後押しされUK#10、25万枚のセールスを記録した。しかし100万以上の世界になっていたDGCレーベルの同業、Hole、Weezer、Beckには並ぶべくもなかった。しかしNirvanaに続いて稼ぎ頭となるBeckをDGCに導いたのもまたSY※4だった。彼らは導き手として役目を果たしたので、もはやレーベルから売上的ハードルも求められなくなったのだ。本作でSYはグランジ、メインストリームと決別した。

・・・・・・・・・・

Sonic Youthが打ち立てたグランジ(ポップ)の墓標「Superstar」

「グランジ」から離脱する前に、彼らがそこに打ち立てたThe Carpenters「Superstar」(オリジナルはDelaney & Bonnie「Groupie」)の名カバーにふれておこう。

例えばNirvanaが『MTV・アンプラグド・イン・ニューヨーク』にてその実力を永遠に認められたように、SYは本カバーによって一般的にも実力派ミュージシャンと認められた節がある。事実、2022年3月現在Spotifyでの再生数は約3780万でバンド2位、Youtube再生回数は1200万回でバンド1位だ。2007年にはアカデミー賞ノミネート作『JUNO』のサントラにも収録された。今では代表曲のひとつといっていい。

収録は1993年半ばで、時系列的にカートの死はこのカバーに絡んでいない。だけど結びつけずに聴くのは無理だろう。本曲が歌っているのは"スーパースターに恋焦がれたファンの悲恋"だが、「あなたはここにいない それはただのラジオの音」「また戻ってきてくれると約束したのに あなた あなたを愛している 心から」「もう一度戻ってきて」のフレーズはもはや重すぎる。

ましてSonic Youthは、自身のメジャーデビューとともにメジャーシーンの悲劇としてCarpentersを歌い(前回記事参照)、同時にカート・コバーンをメジャーデビューへ誘った存在だ。それが間接的ながら次の悲劇をもたらしてしまった。連想は避けられない。

そしてこのカバーは原曲より更に死ぬほど重く暗いムードで始まる。冗談にもならないが完全に葬式である。MVにて彼らはわざわざ正装し、往年の音楽番組を再現するような手の込んだ舞台※5で歌う。露悪的なパロディを疑うくらい、ひたすらに全てが「あの時代」を埋葬するためのレクイエムとして仕上げられている。その雰囲気が多分リスナーの心を惹くのだ。

音楽的に一番冴えてるのは、サビ前C音をホラー映画の鐘の音のように重く強く響かせるアレンジを加えたことだと思う。しかも原曲と違って、すべての余韻を塗りつぶすようエンディングにもわざわざ打ち直している。徹底的に救いがない。間奏のノイズエフェクトをかけたリードフレーズ演奏も、原曲が呪われた残響とともに蘇るような演出だ。こうした軋んだノイズ使いは、ジム・オルークというブレインを経て10年後『Sonic Nurse』で開花する部分でもある。

カレンの兄であるリチャード・カーペンターは、Sonic Youthのカバーについて「好きではない」と発言している。めちゃくちゃ当然の反応だと思う。このカバーはあまりにレクイエムとしてアイコニックすぎる。トラジディーの面が強調されすぎだし、それはCarpentersが歌ったものでは決してない。

ただ、だからこそSonic Youthの「Superstar」は図らずも「グランジ」の精神性を代表するものになってると思う。グランジというムーヴメントの顛末は、転覆であり敗北※6である。輝かしかったはずの何かが幻想として消え去った感覚。それはジェネレーションXがグランジに共鳴した全てでもある。改めてその歌詞だ。「あなたはここにいない」。このレクイエムは「グランジ」の精神的な埋葬であり、「Superstar」はその歴史に打ち立てられた墓標として現在もその存在感を増している。

・・・・・・・・・・・

次回予告

Sonic Youthは『Experimental Jet Set,』で「グランジ」の喧騒に別れを告げた。そして「Superstar」という墓標をそこに遺した。そして彼らはシーンという"外"から遠く離れ、バンドという”内”にひたすら潜り込んでいくことになる。大手を振ってロクに評価されることの少ない、だけど自分としては一番書きたい所だった(やっと到達した)、死ぬほど閉塞的でどこまでもSonic Youthでしかない90年代中盤からの作品――『Washing Machine』『SYR1: Anagrama』『A Thousand Leaves』である。

(続く)

引用・注記・補足まとめ

※1. 悲痛な作品であげるなら、個人的にはDinosaur Jr. 『Without a Sound』が浮かぶ。

※2. DGCには生バンドヒップホップグループの先駆け、The Rootsも所属していた。代表作『Things Fall Apart』で移籍しているので印象は薄いが……。

※3. 「Bull in the Heather」は馬の名前らしい。が、だから何なのか。

※4. Beckについて伝記から引こう。

ベックは「自分が契約したいのはソニック・ユースがいるレーベルだけだ。」といった。彼らがあの領域でやっていたことが許されるなら、自分も大丈夫だと彼は思った。

そして『Loser』と『Mellow Gold』がDCGにもたらされた。sugoi.

※5. 予算は5万ドルと自伝にある。メジャーの正しい活用だ……。

※6. グランジの一連の顛末を「敗北」ととるかは人によると思う。90年代組はそこに確かに信じられない売上ピークがあり、現在に繋がる評価も得ているのだから。ただ自分としては「勝利」というには違和感があり、「敗北」に近い印象がある。すくなくとも「もっと上手くやれた」と感じている。

サポートがあると更新頻度が上がります。