写真のように 第3回“自撮り”ポートレイト作品の役割を考える 展評:「澤田知子 狐の嫁いり」展(東京都写真美術館)

序文

写真家・澤田知子による、久々の国内における大規模な個展「澤田知子 狐の嫁いり」が、東京・恵比寿の東京都写真美術館(以下、TOP)で始まった。澤田は“内面と外面の関係”をテーマとし、自身をモデルに髪型・メイク・衣装(コスプレ含む)をさまざまに変化させたセルフポートレイト作品を発表している。本展は、デビュー作から近作に至る「顔」をモティーフにしたポートレイト作品を組み合わせ、会場全体を新作として構築した。また、澤田はSNS上で隆盛を極める自撮り=セルフィーの元祖のひとりでもある。本稿では、今年でデビュー25周年を迎える澤田へのインタビューを交えて同展をレポートし、同時に澤田作品の解題・考察を行う。

fig.01 、02「澤田知子 狐の嫁いり」展示風景

澤田知子は「見ている」

「狐の嫁いり」展は、東京都の緊急事態宣言の只中で会期を迎えた。その影響は本展においても例外はなく、オープニングやプレス内覧会を中止せざるを得ない状況に追い込まれたが、会期に遅れることなく展示を完成させた澤田と東京都写真美術館関係者の努力と情熱にまず敬意を表したい。

展示作品を紹介する前に、鑑賞者が必ず目に留まるであろう本展の題名とその横に書かれた、作家によるステイトメント的な添え書きに触れたい。ステイトメントは、展示会名とともにエレベータ前の大理石の壁に直接タイポグラフィで貼り込まれている。書かれていることはそのまま写真作品として掲示され、実際に鑑賞者も体験することが予告されている。特に最後の「私が化かしているのか、皆さんが化かされているのか」と綴られた一文は、作品の世界観を喩えたものであり、同時に写真というメディアの特性を言い表したものとして興味深い。少なくとも筆者は鑑賞中、終始この一文が脳裏から離れることがなかった。まるで、澤田はポートレイト写真からわれわれ鑑賞者の外面を、そしてステイトメントの文章を通じてわれわれの内面に入り込み、心の動きを見ているかのようだった。

また、会期中は澤田が選曲したBGMが流される。静かに見なくてはいけない、という鑑賞者へのプレッシャーを最小限にしたいという澤田の配慮によるものだが、これも意図されているように思える。写真と音楽を組み合わせることによって生じる印象効果、あるいは写真と音楽を同義的に捉えさせるための実験かもしれない。ともあれ、写真展会場で意識的に音楽を用いるのは珍しい。ちなみに、流される曲は一青窈「もらい泣き」、LUNA SEA「PRECIOUS…」、Buck-Tick「Just One More Kiss」、レベッカ「Moon」など意外にもポップス中心の選曲である。

fig.03「狐の嫁いり」展、題名と添え書き

「澤田知子 狐の嫁いり」展 プレビュー

「狐の嫁いり」展の会場は、TOPの2階展示室。BGMが流される入口を通り抜けると、目の前に大きな空間が視界を遮ることなく広がる。4面の壁には澤田のポートレイト作品はシリーズごとに分けて掲示される。空間中央に2本ある大きな柱は、その周囲に床と平行面に置かれたガラスケースに作品が展示されている。展示室には仕切りが無く、また小部屋も設けられることはなく、フロアをまるごと一つの部屋に見立てて展示構成がされている。その理由は、出展作品の大半がバストアップのセルフポートレイト作品、つまり「顔」を写した作品に絞っているからだろう。鑑賞者に「顔」作品を効果的に見せるために、空間的な余裕を持たせつつ、鑑賞の妨げになる要素はできるだけ排除した。実際、会場の中心に立つと、鑑賞者はすべての作品を見渡しながら、同時に前後左右すべての方向から澤田から「見られる」体験をすることになる。

20年ぶりに公開されるデビュー作「ID400」オリジナル版を展示

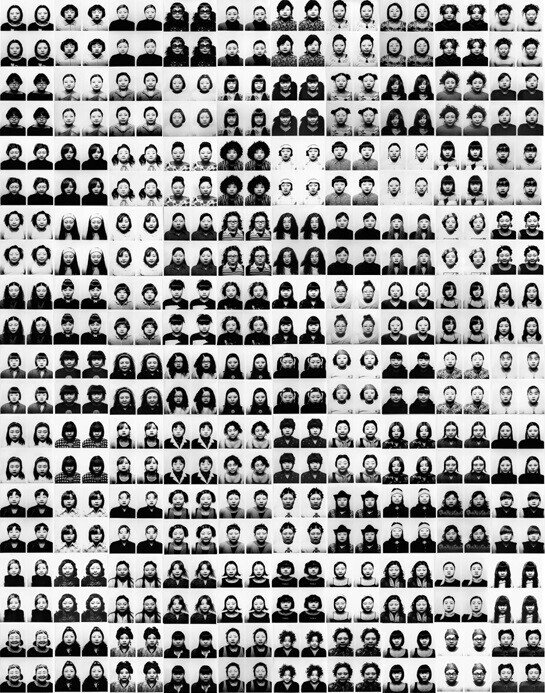

展示作品は、澤田の実質的なデビュー作である「ID400」(1998年)と、福音館書店の絵本誌『たくさんのふしぎ』のために制作した作品「これ、わたし」(2010年)から始まる。「ID400」は、成安造形大学の卒業制作として、澤田が自らを被写体に制作した“自撮り”作品だ(*1)。神戸のスーパーマーケットの立体駐車場に設置された自動証明写真機を使い、髪型・メイク・衣装を変えて変装し、作品名どおり400名ぶんの証明写真として制作した。本作は澤田の代表作であり海外でも評価が高い作品として知られているが、本展では、実際に澤田が卒業制作のために自動証明写真機で撮影してその場で機械から出力されたプリントを使ったオリジナルバージョンが、約20年ぶりに展示される(*2)。また、「ID400」のシリーズで、制作の最後に自身が髪と眉毛を剃り落として撮影した「SKIN HEAD」も展示される。

fig.04「ID400」部分 1998年 自動証明写真機で撮影したオリジナルプリント/ゼラチン・シルバー・プリント(100枚組4点/4枚組1点)東京都写真美術館蔵 ©Tomoko Sawada

ガングロ・ロリータ・キャバクラ・リクルート・眼鏡女子

研ぎ澄まされた時代感覚が凝縮された「顔」作品

「ID400」シリーズに続くのは、ガングロ、コギャルメイクをモチーフにした「cover/Face」(2008年)、ロリータファッションがモチーフの「Decoration/Face」(2002年)、キャバクラ嬢に仮装した「MASQUERADE」(2006年)。これらは、「ID400」を出発点に加速・拡張する澤田の作品世界を追い、同時に澤田の海外における評価を確認するのに最適な作品群である。ひとことで言えば、わかりやすくつかみのある作品だ。そして、これらの作品には平成日本における女性のファッション・風俗とその流行が凝縮され、その中に澤田の研ぎ澄まされた時代感覚を見ることができる。「ID400」と「cover/Face」の前には2本の柱状特殊什器が床に置かれ、それぞれ「Recruit」(2006年)、「glasses」(2006年)が掲示される。「Recruit」は「ID400」系列作で、白いシャツとリクルートスーツに身を包んだ澤田が化粧・髪型を変えて就職活動用の証明写真をシミュレートした作品、「glasses」は雑誌『エスクァイア』のメガネ特集用に撮り下ろした眼鏡と髪型を変えた変装写真と言うべき作品だ。

「MASQUERADE」の隣には、展示作中唯一の澤田自身が被写体ではない「Sign」(2012年)が展示されている。アンディ・ウォーホル美術館のレジデンスプロジェクトとして、アメリカの調味料メーカー、ハインツ社とのコラボレーションで生まれたトマトケチャップ(TOMATO KETCHAP)とマスタード(YELLOW MUSTARD) のラベルをさまざまな言語に変えて表記されたパッケージを撮影した作品だ。一見、トマトケチャップ容器のポートレイトと言えそうだが、文字を顔に見立てた澤田ならでは鑑賞者を幻惑させるポートレイト作品と見たほうが正しいかもしれない。

本展が初披露となる新作「Reflection」(2020年)は、白いシャツを着て髪型をウィッグを含めて変えた人物の姿を写して並べた作品だ。背中側から撮っているため、人物が澤田かどうかはわからない。それが鑑賞者の動揺を誘う。展示の最後、退出路の途中に澤田の最初期の作品であり、未公開の2枚のポラロイド写真からなる「Untitled」(1996年)が展示されている。他にもアジア人を意識して髪型・メイク・表情を黒バックで撮った、澤田の百面相作品と呼びたい「FACIAL SIGNATURE」(2015年)、美容雑誌の連載として制作された「メイク」をコンセプトにした「BLOOM」(2017-2020年)、会場の外に映像作品「影法師」(2018年)が出展される。

fig.05「cover/Face」部分 2002年 発色現像方式印画(20点組)作家蔵 ©Tomoko Sawada

fig.06「MASQUERADE」部分 2006年 発色現像方式印画(50点組)作家蔵 ©Tomoko Sawada

fig.07「Recruit/Navy」部分 2006年 発色現像方式印画(100枚組3点)作家蔵 ©Tomoko Sawada

fig.08 「FACIAL SIGNATURE」部分 2015年 発色現像方式印画(300点組)タグチ・アートコレクション ©Tomoko Sawada

「澤田知子 狐の嫁いり」展を解題・考察する-その1

3つの作品から読み解く澤田知子の作家性

本展はポートレイトを通じた百面相、顔と表情の時代的変遷、顔の知覚とその解釈等さまざまに読み替えが可能な多面的な展示構成となっている。澤田自身は、同展のコンセプトとして「仮面とお面」を挙げている(*3)。ここからは、特に「ID400」「Sign」「Reflection」の3作品を取り上げて、澤田作品の分析と考察を試みる。この3作品を取り上げる理由は、澤田のポートレイト作品の原点であり本質的な要素を多分に含み、同時にポートレイト写真についての批評力をもち、なおかつ澤田の作品を現代美術の文脈で語る際のマイルストーン的な要素を備えているからである。また、未発表作品「Untitled」についても、「SKIN HEAD」との比較考察を行う。なお、「Untitled」は、イメージを掲載できないため、後半の澤田へのインタビューで取り扱う。

はじまりの一撃「ID400」、その衝撃と意義を分析する

「ID400」は澤田知子の最重要作品と言える。そして、本展で公開されている「ID400」オリジナルバージョンは後述する2つの理由、「自動証明写真機の効果」と「時代性の反映」において必見である。「ID400」が澤田の最重要作品とする理由は、澤田のデビュー作でありながらその後の作家性を決定づけた一作であり、同時に1990年代のHIROMIX、長島有里枝ら当時の新進女性写真家たちが切り拓き、その後SNS時代に世界的に普及した“自撮り”すなわちセルフィー・カルチャーへと連なる先駆的な作品の一つだからだ。「ID400」の革新性は、カメラの代わりに自動証明写真機という公共システムを使ったことと、自らを被写体に使って400人の人物=400パターンのキャラクターに変装・並列化し、さらに証明写真という形態のまま発表したことによる批評性の獲得の2点をまず挙げたい。澤田知子のはじまりの一撃としての「ID400」は、澤田のその後の作家性ばかりでなく、セルフポートレイトの役割そのものを揺るがし変えた作品と言うべきだ。その文脈から写真史において、シンディ・シャーマンや森村泰昌らのセルフポートレイト作品と並んで評価されるべき作品だと筆者は考える。また、「ID400」は、ひとりの人物から分裂した400パターンのキャラクターとも捉えられ、現代人のコミュニケーションおけるキャラクターの役割という視点からの分析も必須かもしれないが、それについては他の方が論じるであろうし、澤田のすべてのポートレイト作品に当てはまることでもあるため本稿では触れない。

本展において展示中の「ID400」オリジナルバージョンが必見である理由、その一つの「自動証明写真機の効果」とは、制作に使われた自動証明写真機が当時は現役で現在はほぼ絶滅した現像液を使うモノクロ銀塩タイプのシステムであったことによる希少性もさることながら、プリントの品質にばらつきがあったりストロボ発光がランダムだったりといったイレギュラーな要素が、作品に対して即興性やドキュメンタリー性といった効果を与えている点にある。このことは、必見理由として挙げた2つめの「時代性の反映」にも影響を及ぼしている。その理由は、写真に写り込んだ時代性、つまり澤田の衣装・メイク・髪型といった流行の“同時代性”を示すアイテムの記号性を補強しているからだ。例えば澤田が着るTシャツに刻まれた「TRANS GENDER33」の文字、ドレッドヘア、クラブカルチャー由来のニット帽などは、90年代のユースカルチャーの有様を雄弁に物語るとともに、さらに証明写真のシリアスな舞台の小道具に収まることによって、生真面目な証明写真の役割そのものを批評する効果も生み出している。その意味で「ID400」は自動証明写真を換骨奪胎し、証明写真という制度そのもの、あるいは写真=証明という機能をも批判しているとも考えられる。

また、「ID400」には、演劇的な要素や効果が見え隠れする点も指摘しておきたい。本作が演劇的である理由、それは澤田が変装することはもちろんだが、極端でわざとらしい表情の作り方や濃いメイク、アクの強い衣装が、作為的=演劇という図式を想起させるからだ。これは、同展のコンセプトとして澤田が挙げている「仮面とお面」とも一部符合する。言うまでもなく、「お面」は演劇の小道具である。澤田は本展の資料中で「私の作品は仮面」と繰り返し語っており、自身に演劇の経験や演者としての意識は特に無いようだが、演劇の影響が見受けられることの背景として、澤田がデビューした90年代の現代美術において演劇的な要素やモチーフが動員されていた点を挙げたい(*4)。澤田は90年代末期に美大で現代美術を学び、さらに中学・高校時代には現代美術作家である椿昇の薫陶を受けた経緯(*5)から、椿経由で現代美術経由で演劇的な要素を吸収した可能性はある。

「ID400」にはもう一つ重要な作品、「SKIN HEAD」が含まれる。この作品は「ID400」以外のシリーズを含めてあらゆる面で他の澤田作品と異なる。理由は、この作品だけが「足し算」ではなく「引き算」で作られているからだ。他の澤田作品はすべて髪型・メイク・衣装を「付け足して撮った変装」だが、「SKIN HEAD」は髪も無く、メイクもせず、衣装にも頼らず、眉毛すらそり落とした「引き算の変装」だからだ。「SKIN HEAD」は、未発表作品「Untitled」と対をなしている点においても興味深い。これについては後述する。

fig.09 「ID400」(部分、1998年)

ゼラチン・シルバー・プリント(100枚組4点/4枚組1点)東京都写真美術館蔵 ©Tomoko Sawada

「Sign」に見る現代美術作家・澤田知子の力量

「Sign」は、出品作のうち澤田本人を被写体としていない唯一の作品である。2010年代初め、創作上のスランプに陥っていた澤田は、「文字が顔に見えた」という啓示を得て本作を制作したという。そもそもは、アンディ・ウォーホル美術館のレジデンスプロジェクトがきっかけだったが、「ID400」において自動照明写真機を撮影機材に選んだように、多くの選択肢(ウォーホルに由来するアイテム)から消費文化を象徴するメジャーな商品として、ハインツのケチャップとマスタードの容器を選び取ったことに本作の意義があるように思える。そして、モチーフの容器に文字が介在することが作品化の決め手になった。文字を多国籍文化の象徴と捉え、改変=変装することで、「ID400」と同様に並列展開を可能にした。また、この作品によって澤田は、ポップアートのオリジネイターのひとりであるウォーホルの系譜に名を連ねた。このことは、今後澤田が現代美術作家として認定される際の重要な論拠になるだろう。

「Sign」を見て感じるのは、文字も顔であり両者には共通項が見いだせることだ。文字が顔に見えたという澤田と同じ境地に至ることはできないが、文字も顔が作り出す表情も、人間のコミュニケーションの一部であり手段でもあることに違いはない。それを可変可能であるとしてハインツの容器を顔に見立ててデコレーションし、ポートレイト作品同様に並列展開してバリエーションを作る、というルール設定をしたのは澤田のオリジナルだ。自分の土俵というべき得意の表現領域に持ち込む腕力の強さというか、引きの強さに関して澤田は森山大道や荒木経惟、石内都、森村泰昌といった写真作家の先人たちに引けを取らない。まさにブレの無い強さ、それを端的に顕しているのが「Sign」という作品に隠れた作家の本質のように思える。

fig.10「Sign」部分 2012年

発色現像方式印画(56点×2組)作家蔵 ©Tomoko Sawada

「Reflection」不安な背中が示すSNS時代のポートレイト

新作「Reflection」は顔が映っていないポートレイトである。作中の澤田は髪型を変えて白いシャツを着て背中を向けている。顔が見えないので、人物が実際に澤田かどうかはわからない。鑑賞者は想像力をかき立てられるとともに、これまで相対していた澤田の顔が消えたことに対して一抹の不安を抱く。人物の髪型やシルエット、体型に目が行く人もいるだろうが、すべてのポートレイトが鑑賞者に対して背中を向けた状態を映している点に着目したい。「Reflection」を見る前までは無意識に澤田の顔があることに安心感を抱いているが、「Reflection」では澤田が背を向けている姿に突如不安を感じる。澤田の顔が見えないことに対し、彼女あるいはその人の不在を感じるのである。これは展示会場に入ってからポートレート作品で澤田の顔を見続けた体験から生じる特異で固有な現象だ。

「Reflection」が導く不安の正体はなにか。それは「承認」とは逆の位相にある、拒絶ほど強くはないが否定に属するコミュニケーションの態度だ。ありていに言えば「無視」だが、SNSの「未読スルー」あるいは「既読スルー」の感触に近いかもしれない。本作品の作家ステイトメントには「どうやって人は人を判断するのかについて考えている」とある。これは、SNSにおけるコミュニケーションの本質を問いただしているようにも読めてじつに興味深い。その意味で「Reflection」は、SNS全盛のいまの時代に対する作家からの回答であり、SNS時代のポートレイトという見方ができるかもしれない。

fig.11 「Reflection」(2020年)©Tomoko Sawada

「澤田知子 狐の嫁いり」展を解題・考察する-その2

澤田知子に聞く「澤田知子 狐の嫁いり」

澤田知子に展示疑問を交えて「狐の嫁いり」展についてインタビューを行った。ここでは一問一答形式で掲載する。

Q 展示の構成プランについて教えて下さい。

澤田知子(以下、澤田)

自分のポートレイト作品に四面を囲まれるスペースを作りたかったんです。最終的に、会場の壁4面を作品で囲むプランになりました。ただ、館内には2本の動かせない柱がありどうしようかと考え、柱を「ご神木」に見立てることにしました。神社やお寺の境内にあるご神木は神様の木なので、例えば参詣の邪魔になる場所にあるからといって切ったり移植したりできませんよね? TOPの2本の柱もそれと同じ。「これは私のご神木」と思って、移動壁や作品で隠さずその周囲に立体物を配置することにしました。

Q 展覧会名の「狐の嫁いり」について解説をお願いできますか?

澤田 過去の作品といま私が考えているコンセプトやアイデアが混じりあいながらそれをシンボリックにまとめる言葉として考えたのが「狐の嫁いり」でした。コンセプトは「仮面」と「お面」。私にとって私の作品は「仮面」なのですが、私の作品を「お面」と考えて鑑賞されている方が多いんです。それで、「私が化かしているのか、それともあなたが化かされているのか、どちらでしょう?」と投げかけてみようかと。あと、私は自分の作品を完全に理解できていない部分があって、25年作ってきた作品が何だったのかを知りたいからまとめたいというのもありました。

Q 展示される作品「ID400」について、演劇的な作品と感じました。澤田さん自身、制作当時何らかのかたちで演劇の影響を受けていましたか。また制作中、タイポロジー(*6)について何か意識をされていましたか?

澤田 「ID400」が演劇的だと言われたのは初めてです。特に自分には演劇をやっている自覚とか、やりたいという意志はありません。私と演劇とのつながりについては、高校時代に椿昇先生の美術教官室にあったヤン・シュヴァンクマイエル(*7)と寺山修司さんの実験映像シリーズ(*8)のビデオを借りて何度も見ていたので、もしかしたら無意識の部分でシュヴァンクマイエルと寺山修司さんの影響があるかもしれませんが。タイポロジーについては、「ID400」の時はまだ意識していないです。自分なりに、同じフォーマットで余分な要素を省いて並べたら自分のコンセプトが伝わりやすいなと思い、それを実行しただけで。もちろん、ベッヒャー夫妻の作品は大学時代に勉強しましたが、それを「ID400」の制作時に意識していたわけではないです、これは本当に。

Q 「Sign」についてお聞きします。カタログには「ラベルが人の顔に見えた」とありましたが、そのときの状況などを教えてもらえませんか?

澤田 この作品は文字を変装させるということで、本当に容器のラベルが顔に見えた瞬間があったんです、ニューヨークのオープンカフェで。ハインツとかオイルライターのジッポなど56社がコラボレーション可能リストに入っていたんですが、さすがに56社もあるとなかなか選べなくて、ハインツはみんなが知っている商品なので避けようと、最初はピッツバーグにしかない企業、鏡とか印刷業の企業とコラボしてセルフポートレイトできないかなと考えていたんです。でもその頃、私すごいスランプでなかなか作品をかたちにできなくて、そのときカフェでハインツのケチャップのラベルが顔に見えた瞬間があって、具体的にアイデアを出したらスムーズにアイデアが出て、「これはいける!」と思いました。

Q ウォーホルは、毎日キャンベルスープを飲んでいたからキャンベルスープ缶の作品を作ったそうですが、澤田さんの場合はそういう理由や動機ではない?

澤田 そういった日常の反復体験が動機ではなくて、ラベルが顔に見えた瞬間の体験から制作が始まっています。顔なら作れるかもって。私、ピンチに陥ったときはピカソとウォーホルが助けてくれると勝手に思っているんですよ。「Sign」を最初に展示したときの額はウォーホル美術館に作ってもらったのですが、キャンベルスープ缶の作品と同じサイズにして、額どうしの間隔をウォーホルと同じ2インチにしてもらうなどウォーホルへのオマージュとしてもらいました。美術館側からは「良いマリアージュになったね」と喜んでもらえたし、私もウォーホル美術館からの依頼でスランプを克服できたので、お互い良かったねと。

Q 新作「Reflection」について。背中を撮るアイデアはどこから?

澤田 2015年に「FACIAL SIGNATURE」を制作したときに、ふと思った「人はどうやって人を人と判断しているのか?」という問いが始まりです。その問いを受けて、2018年に人物をシルエットにした映像作品「影法師」を作ったのですが、いまいち答えが出なくて、新たに作ったのが新作「Reflection」です。いま「背中」と言われましたが、別の取材では「うしろを向いている」と表現される方がいて、皆さん作品についてそれぞれ違う表現をされているのが面白いです。

fig.12「影法師」2018年

シングル・チャンネル・ヴィデオ、B&W、サイレント、ループ 東京都写真美術館蔵 ©Tomoko Sawada

Q 会場の最後に展示されていた「Untitled」について。作品を見る前に作品リストの解説を先に読んだのですが、憧れの先輩のポートレイト作品を見て触発されて撮ったとあって、青春の1ページのような明るい写真を想像しましたが、実際は少し恐くて背筋が冷たくなるような写真でテキストとのギャップに驚きました。展示の最後にあの作品を置いた理由は?

澤田 確かに、恐い写真ですよね。短大の一年生の前期の授業でフィールドワークの課題が出たんです。外の世界で面白い光景を切り取ってプリントで提出するという。私、あまりフィールドワークはあまリ好きじゃなくて。暗室でプリントしていたら、やっちゃんと呼んでいたヤスコさんという大好きな先輩が先にいて、彼女がセルフポートレイトをプリントしていたんです。私はやっちゃんが大好きで、超美人で華があって作品も面白いし性格も良いからもうすごい憧れて、一緒に暗室に入るのとかもうむちゃくちゃ嬉しくて、焼いているセルフポートレイトのことを聞いたら「知子ちゃんも後期の授業でセルフポートレイトの授業あるよ」って言われて。このとき、初めて自分を被写体にして作る作品のことをセルフポートレイトって言うんだと知りました。で、後期の授業を待てずに撮ったのがあの写真なんです。全然、存在を忘れていて、今回の展覧会の準備をしているときに思い出して、探して出してきたらなんと仮面を被っていた。「仮面とお面」のことを考えている最中に、「この写真、生まれて初めて撮ったセルフポートレイトなのに仮面被っているってどういうことなんだ」とびっくりしつつ、これはぜひ出さねばということで出しました。特別な感じがあるし、シリーズで制作したものとは別枠の存在なので、展示の最後に置いたんです。

Q 初めてのセルフポートレイトの話が出てきたところで聞きたいのですが、90年代の日本の女性写真家が始めた自撮りを端緒とする「セルフィー」の元祖のひとりとして、最近のセルフィー・カルチャーをどのように捉えていますか?

澤田 セルフィーが一般的になったのは、カメラが身近になったからじゃないでしょうか。スマホで簡単に撮れて、アプリで補正ができたりとか特に写真の勉強をしなくてもわりとおしゃれに撮れたりといったことが簡単にできるし。私が女子校に通っていた頃、高校の体育祭とか文化祭のときに使い捨てカメラの「写ルンです」でいまのセルフィーみたいな撮り方をよくしていました。また、私は上の世代の人たちから「プリクラ世代の写真家」と呼ばれていて、実際に高校三年生のときにプリクラが出てきた。さらに、世代としては長島有里枝さんやHIROMIXさんたちよりもちょっと下なんですけれども、彼女たちが自撮りするのを雑誌とかで見ていたんですよ。つまり、自分で自分を撮るのが特別じゃなくなったのがもろ思春期なんです。だから、自撮りに抵抗がない。いまのセルフィーは、プリクラがスマホに代わっただけと感じています。

Q 世代の話が出たついでに、世代観は強く持っているほうですか?

澤田 あまり、ピンとこないですね。自分で自分を撮るのが自然、というのがたぶん自分たちの世代ならではのものだとは思いますが。

Q 最後に展示とは別に、個人的に興味を持っている写真表現全般に命題について澤田さんに聞いてみたいのですが、「見る」「見られる」の関係について、ご自身の制作と表現をふまえてどうお考えになられていますか? 澤田さんの場合は「お面」と「仮面」の関係が、「見る」「見られる」関係に近いように思うのですが。

澤田 唐突ですし、難しいですね。シンプルに「見る」「見られる」関係を考えると、「見る」時点ですでに「見られている」と思うんですよね。私のなかでは「見る」と「見られる」は同じものという気がします。「見られる」を前提で「お面」を被っても、被っている本人は「見る」ことができますよね。なので、一方的に「見られる」のは、私の作品では実感として無い気がします。それに、私は「見られている」カメラのレンズを「見て」います。カメラの前に立ってもレンズ越しに「見られている」と思ったことはありません。撮る側は「見られている」んですよ、絶対。だって、撮られている私はずっと撮っているレンズを「見て」いますから。

インタビュー収録:2021年3月2日 於東京都写真美術館

「澤田知子 狐の嫁いり」展を解題・考察する-その3

ポートレイトの社会的役割とは何か?

インタビューでは、「狐の嫁いり」展を見て抱いたいくつかの疑問を作者である澤田本人に訊いた。澤田の回答は予測に反してフラットで明快だったが、会話の節々に作家固有の生々しさを感じるものだった。とくに最後の「見る」「見られる」に対する視点は、独特と言えるだろう。最も聞きたかったセルフィー・カルチャーに関する感想と考えを訊いた質問には、「写ルンです。がスマホに代わっただけ」と回答した。言われてみればその通りで、友だち同士で記念撮影を交換し合うプリクラ世代であれば至極当然の答えと思う。ただ、慎重ながらも「世代」という単語を澤田が使ったのは少し意外で、彼らの世代はすでに世代観それ自体が希薄だろうと思っていた。おそらくは、自覚のないあるいは自意識下にない「世代観」を無意識下に眠らせているのかもしれない。

予告通り「Untitled」をここで解題する。同作は出品作中で澤田が“実際に”仮面を被った唯一の作品であり、容姿に関わる要素を過剰に「付け足した」作品である。このことから、要素を「引き算」した「SKIN HEAD」と対をなす作品であると言えよう。「仮面とお面」という展示コンセプトとも符合することから、澤田が本作を「ぜひ出さねばと」考えたのはわかる。深読みすれば、「SKIN HEAD」を「自分の全てのシリーズにつながる重要な作品」(会場配布の作品リストでの解説)と語ったことにも、背景に「Untitled」の存在があったからと思われる。「Untitled」と「SKIN HEAD」の制作時期を比較すれば、澤田の発言の意図を察することができよう。自らの身体を基準とした過剰な付け足しと過剰な引き算、それが「Untitled」と「SKIN HEAD」が陰と陽の対比で語られるべき理由だ。そして、澤田が作家として歩むべき道として「Untitled」と「SKIN HEAD」のどちらを選んだかは明白だ。ただ、澤田が自身を被写体に使わなかった「Sign」、そして自身の顔を直接作品に使わなかった「Reflection」「影法師」といった作品も存在するので、「Untitled」の方向性は消えたわけではないことは明記しておくべきだろう。

カメラの前に立つことで得られる視点とは?

最後の「見る」「見られる」についての質問は、筆者が個人的に興味を持ち、本稿の前に書いた「写真のように」2回目の考察・田口和奈『エウリュディケー』(*9)で追求した写真的命題であり、澤田知子の作品からまた違う視点で読み解くことを期待した質問だった。インタビューにおいて澤田は、「見る」「見られる」という写真的命題に対する考えとして、「見る」と「見られる」は等価であると語っている。これは、自分がカメラの前に立つ被写体としてポートレイト作品を作っている澤田だからこそ指摘できる意見だろう。彼女はカメラから「見る」ことはないが、カメラを「見て」撮影を指示するため、「見られる」者としてカメラを「見ている」ので、「見る」者は「見られている」と言えるのである。これは、じつに画期的な意見と思った。そして、この視点は澤田固有にとどまらず、ある程度汎用性があるように思える。なぜなら、澤田はあくまで外見上のみではあるが、ひとりで複数の人物に分裂するからだ。そして撮影者は「変装」した複数の澤田を「見ながら」、複数の澤田から「見られる」体験をする。ここに「見る」「見られる」の関係、写真的命題をアップデートするヒントが隠されているように思われるが、その追求は別の機会に譲ってここでは澤田知子の作品論に絞る。ここから先は、「狐の嫁いり」をさらに解題しながら、澤田作品の本質に触れ、「狐の嫁いり」に見るイメージの役割を考察してゆく。

澤田知子のポートレート作品の本質とは何か?

澤田のポートレイト作品を読み解く手がかりとして、「変装」を挙げたい。これは澤田自身が「私の作品は仮面」と証言していることから、「仮面」=「変装」が成立すると考えた。これとは逆の「お面」=「演技」という図式は、インタビューにおいて澤田が「演劇をやっている自覚はない」と証言していることから成立し得ない。むしろ、澤田の被写体変身のアプローチは「演技」ではなく「変装」であることが重要なのだ。おそらく、澤田にとっての変装はメイクのように日常的かつカジュアルなものなのだろう。それは、セルフィー=自撮りについて訊いた質問に「世代的に自撮りに抵抗がない」と答えていることから察することができよう。よって、澤田作品解題のカギをここでは「変装」に絞る。

澤田のポートレイト作品は、自身あるいはトマトケチャップの瓶があらゆる他者(他の文字)に変装することが大前提である。そして、ひとりの人間が並列的に他者へ変装し写真となって分裂することで生まれる効果として、キャラクター化する人格、アイデンティティの分裂と多様化など社会批評につながる数多くの要素を見出すことができる。そして、人格やアイデンティティの問題とはまた別に、ひとりの人間が多くの他者へ同時多発的に変装・変身することで、自意識の希釈化や個人の職業・容姿・性別など個人属性につきまとう差別や嫌悪・偏見といった悪意に属する感情を緩和する効果を生み出す。

例えば、「MASQUERADE」で澤田がひとりで多数のキャバ嬢になることで、彼女たちに向けられる視線が緩和される効果が生み出されてはいないだろうか。また、作品の意図を理解したうえで「ID400」の「TRANS GENDER33」と描かれたTシャツを着た澤田を見ると、ジェンダーギャップに対して発動するマチズモ的な感情が収まりはしないだろうか。「cover/Face」のガングロ娘(今は絶滅したが)や「Decoration/Face」のロリータファッションについても然りだ。実在する生々しさも写真に撮れば消え失せることはあるが、澤田のポートレイトはこの写真特有の効果を、作品自体が機能として持っているのかもしれない。それはユーモアの力でもあり批評力である、という見方もできよう。その批評力を生み出す源泉は、澤田がひとりで並列的に多数の他者に変装することにあると筆者は考える。これこそが、澤田作品の本質であり、変装した人たちの外観や属性で生じる見る側の差別を含めた意識・感情を緩和する効果が発揮され、結果として見る側と見られる側の間で乖離・断絶する意識をつなぎ止める効果を生み出す。つまり、ばらばらの存在を一つに結びつける装置として発揮されるイメージの力が作品に正しく備わっていると言うべきだろう。さらに、変装した自分を並列展開させていることも、この効果を高める要因になっていると思われる。

まとめに代えてー澤田知子をめぐる世代観とその有り様

インタビューでは澤田の世代観にも触れた。その中で「狐の嫁いり」展には出品されていないが、澤田がさまざまな職業の制服にコスプレして撮った「Costume」(2003年)は、澤田の世代観を強く滲ませる作品であると個人的には思う。できれば、「Costume」とこの系譜に連なる作品も見てみたい。その理由は、「Costume」は澤田固有の体験に基づいた経験値がダイレクトに反映されたシリーズだからだ。そして、作品が本質的に備えるばらばらの存在を一つに結びつける機能は、澤田の世代が無意識下で共通して持っている世代観を揺さぶり、乖離している互いの意識を結びつける効果を発動させるのではないだろうか。

澤田の第29回木村伊兵衛写真賞を伝える『アサヒカメラ』2004年4月号には、澤田を選んだ選考委員4名の選評が載っている。選考委員の篠山紀信は女優を撮るカメラマンの視点で、同じく土田ヒロミはフォトジャーナリズムの視点で、都築響一はサブカルの視点、藤原新也は文学者の視点と、4名の審査員それぞれが異なる視点から澤田を評しているのが興味深い。ここでは都築響一の選評を抜粋して紹介しつつ筆を置きたい。都築の選評は、澤田の世代の特性と心情を的確に表していると思う。特に、彼ら世代が「普通」の価値に重きを置いていることを、すでに2004年の時点で指摘している点は興味深い。現在、「普通」は「日常」と呼び方を変え、とくに2011年の東日本大震災の災厄を経験した若い世代を中心に、「普通」=「日常」の意味は何度となく見直され、再定義を繰り返していくことになる。(了)

…見当違いだったら申し訳ないが、澤田さんの変身シリーズには、アーティストとしての単なるコンセプトというようなものをはるかに超えた「普通の女の子になりたくてたまらない、普通じゃない私」の、痛切な心情が滲み出ているようで、その叫び声の濁りのなさが、すれっからし選考委員のこころに響いたのである。もしかしたら、これは映像による自傷行為ではないかと思ってしまうほどに。(中略)…でもアーティストであろうとなかろうと、自分を傷つけることなしに、自分を探すことなんてできるだろうか。そうして傷だらけになりながら、一直線に自分の奥へと降りていける、それこそが若者であることの特権なのだ。(『アサヒカメラ』2004年4月号 P223より引用)

澤田知子「狐の嫁いり」展開催記念グッズ

澤田知子「狐の嫁いり」展では、澤田自らがプロデュースした会場限定のオリジナルグッズが販売される。その中から注目の2点を紹介したい。

Tomoko Sawada+COET

SpecialCollaboration FILEBAG(Signed and numbered)

澤田知子とバッグブランドCOET(コエット)とのコラボレーションによる限定制作のファイルバッグ。2枚の合成皮革を貼り合わせてハンドル用の楕円穴を空けたB4サイズの紙がすっぱり入るマチのない、堅めのバッグ。外側に澤田の写真作品とエディションナンバーと澤田のサインが入る手触りのある一品。色がブラックで「ID400」の中から「SKIN HEAD」をネームにプリントしたバージョン(60点限定)と、色がホワイトでタグに1点づつ違う新作「Reflection」が入るバージョン(100点限定)の2種類。なお、バッグのデザインを担当したCOETの代表・中島多恵子は澤田の成安造形大学の後輩である。

fig.17(上) Tomoko Sawada+COET SpecialCollaboration FILEBAG ブラック「ID400」

fig.18 (下)Tomoko Sawada+COET SpecialCollaboration FILEBAG ホワイト「Reflection」

カラー:ブラック、ホワイト (各色発売点数限定)

価格:10,000円(税別)

本体サイズ:W37cm×H29.5cm、handle hole 9cm×3cm

素材:表面PVC、裏面レーヨン、厚さ1.5mm

問い合わせ先:(株)トキヨプロダクションズ www.coet.jp

写真集『狐の嫁いり』特装版

「狐の嫁いり」展の出展作品をすべて収録した図録の特装版。1点づつ違う「Reflection」シリーズのオリジナルプリントが付属する。

価格:10万円(税別)

総ページ数:1,552P

特記事項:オリジナルプリント(Reflectionシリーズ)1点が付属

問い合わせ先:(株)青幻社 www.seigensha.com

澤田知子(さわだ・ともこ )

1977年、兵庫県神戸市生まれ、在住。成安造形大学造形学部デザイン科写真クラス研究生修了。内面と外見の関係性をテーマとしたセルフポートレイト作品で知られる。「ID400」で2000年度キヤノン写真新世紀特別賞、2003年、第29回木村伊兵衛写真賞、ニューヨーク国際写真センターのThe Twentieth Annual ICP Infinity Award for Young Photographer 受賞。世界各地で展覧会を開催するほか写真集や絵本を出版。

注釈・参考・引用文献

*1 「ID400」は実質的なデビュー作ではあるが、澤田が自撮りした作品としてはこれより前に「Early Days」(1996年)シリーズがある。

*2 「ID400」は、通常400枚の自動証明写真機で生成された銀塩白黒写真のオリジナルを複写したプリントが展示される。

*3 「…「狐の嫁いり」のコンセプトは仮面とお面です。仮面は面をかぶって自分の正体を隠し、面を演じる必要はないのですが、お面をかぶった面を演じることが前提になります。私の作品は仮面なのですが、作品をご覧になった多くの人はお面をかぶっていると思うようです。」(作品リスト『澤田知子 狐の嫁いり』P01「狐の嫁いり」展によせて 澤田知子 より抜粋)

*4 現代美術における演劇の要素は、森村泰昌「西洋美術になった私」シリーズ(1985年〜)や同「女優になった私」シリーズ(1996年〜)、やなぎみわ「エレベーターガール」シリーズ(1993年)などの写真作品に見出せる。また、90年代以降の現代美術においては、インスタレーションがキャッチアップされて主流を占めてくることになる点も見逃せない。

*5 現代美術家の椿昇(1953年〜)は澤田知子が在学していた松蔭中学校・高等学校の美術教師だった。在学中の澤田は、椿から“英才教育”と称して多岐にわたる美術の薫陶を受けていたようだ。

*6 ここではベッヒャー夫妻の作品「溶鉱炉」「給水塔」などの写真におけるタイポロジー的手法を指す。溶鉱炉や給水塔のように、相似する機能と形状を持つ違う被写体をカタログ的に写すことで、類似点と相違点を浮き彫りにする手法。

*7 ヤン・シュヴァンクマイエル(1934年〜)。チェコスロバキア出身の映像作家、アニメーション作家。代表作に「アリス」(1988年)、「ファウスト」(1994年)など。

*8 寺山修司実験映像シリーズとは、1970年代から80年代に至るまでに寺山修司(1935〜1983年)が制作した16mmフィルムで撮影された短編映像作品を指す。戯曲、ラジオ・ドラマ、詩、小説、評論などで活躍し、表現界の既成概念を次々と打ち破った寺山の才能が もっとも発揮されたと作品であるとされる。

*9 -写真のように-第2回 “見られる”社会への処方箋としての“待つ視線” 〜考察・田口和奈『エウリュディケー』〜

https://note.com/okimoto66/n/n9a8252dbefaf

参考・引用文献

展覧会図録『澤田知子 狐の嫁いり』(青幻社、2021年)

作品リスト『澤田知子 狐の嫁いり』(東京都写真美術館、2021年)

島崎今日子『〈わたし〉を生きる 女たちの肖像』(2011年、紀伊國屋書店)

『アサヒカメラ』2004年4月号

『アサヒカメラ』2004年5月号

『美術手帖』850号(2004年)

作品画像提供 澤田知子、東京都写真美術館

Image provided by Tomoko Sawada,Tokyo Photographic Art Museum

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?