花押(かおう)の歴史【その3】明治以降の花押とその作り方

お字書き道TALKSは「書道や文字って面白いし楽しいよ!」と何とかお伝えしたい!そんなチャンネルです。YouTube、Podcastもよろしく! スキ&フォローお願いいたします。

でお送りしております。

花押(かおう)のことをほとんど無学から調べ始めましたが、気づけば4記事めです。今回でたぶん最終回!

歴史はいつだってどれだって壮大で難解で膨大な航海!(韻踏めた)座礁・転覆せぬよう諦めずに漕ぎ続けたいです、はい。

未読の方は是非読んでみてください↓↓↓

(ワタクシ事ぼやき)

筆者は恥ずべきかな歴史にとても疎いタイプの人間です。分からな過ぎて巷の歴史話題にかすりもできない、、みたいな。

でもこうしてコンテンツ制作をするようになって、歴史のことが遅々とでも少しずつつながって輪郭が帯びるようになってきたのが本当にとても嬉しい。

でも自分だけで勉強してみるってホント至難なので、何はともあれ成果をネットの海に放り投げるのおススメ。

この話のYouTube動画はこちら↓↓

ここまでのまとめ

花押(かおう)、すなわち筆で書く俺のサイン。自署。独自性を重んじたり、世襲を重んじたりする。

中国の唐代(618-907年)に生まれ、日本では平安時代(794-1185年)から用いられるようになった。

はじめは貴族や官僚の間で用いられていたが、鎌倉(1180-1336年)室町(1336-1568年)時代には武家や庶民の間にも広まるようになる。

主に自分の名前を元に作られていた花押だが、安土桃山時代(1568-1600年)の頃には、平和を願う花押、名前と全く関係のないモチーフの花押など様々に発展した。

江戸時代(1600-1868年)に入ると、書き文字でない花押の印が多用されるようになる。将軍らはまだ花押を使うが、農民たちから徐々に印鑑文化となり花押は廃れていく。

基本的には、花押は国の重要文書のみに使われることになる。

そして、明治時代から現代へ。

明治の花押と、その作られ方・分類

鎌倉・室町時代など一時は庶民にも広まった花押ですが、江戸時代末期にはすっかり廃れてしまいました。しかし、総理大臣をはじめとする官僚たちは明治から令和の現代まで引き続き花押を使い続けています。

明治以降の花押に見るのと同時に、花押の作られ方、分類を確認しておきましょう。これを知れば、花押の歴史に則って「俺のサイン」を俺が作れるかも!

花押の例↓↓

花押はとにかく適当にカッコイイ形を書いているというわけではなく、サインなので当然ながら自分の名前から作られることが多いものです。花押の作られ方・分類は、大まかに以下の5種類。

草名体

二合体

一字体

別用体

明朝体

1.草名体

草名体は、平安時代に花押ができてきた頃の最も古い形。名前の草書体をもう少しくずしたりアレンジして作る方法。

初代総理大臣伊藤博文(1841-1909年)の花押は、草名体の中でも分かりやすいものです↓↓

2.二合体

二字体とも言い、姓名などから二字を選び、その2つの漢字のパーツを取り出して、合わせて構成します。

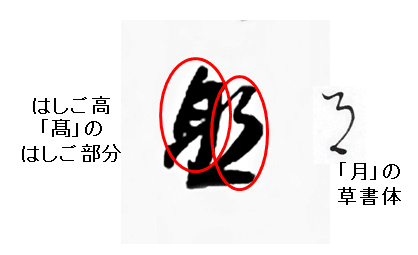

二合体で有名な花押に源頼朝のものがありますが難解なので(「頼」の「束」と「朝」の「月」を組み合わせたもの)、比較的分かりやすい加藤髙明(1860-1926年)の花押を見てみましょう。

はしご高の「髙」のはしご部分を左側に、「月」の草書体を右に組み合わせてできています。

3.一字体

一字体は文字通り、一文字から作られる花押。この場合は苗字よりも名前が採用されることが圧倒的に多いようです。

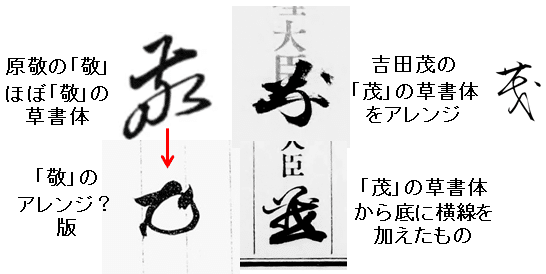

原敬(1856-1921年)や吉田茂(1878-1967年)のものが分かりやすい。

ちなみに前回の取り上げた織田信長の麒麟の「麟」という文字をモチーフにした花押も一字体と言えます。

4.別用体

花押の基本は自分の姓名の文字から作ります。あるいは織田信長のように願いを込めた文字をアレンジして作ることもあります。

花押の基本は自署であり、文字ですが、文字を離れて動物や昆虫等を図案化した花押のことを「別用体」と呼びます。

現代ではこの別用体はほとんど見かけません。

5.明朝体

フォントの明朝体ではなく。前回記事の江戸時代の徳川将軍たちが使っていた、花押の上部と底部に横線がある形式のことを「明朝体」と言います。(明の太祖が作った形と言われています。)

形式だった「型」として現代にも受け継がれている唯一のものと言っても良いでしょう。確かにとても安定感がありカッコイイですね。

先に紹介した明治以降の「歴代内閣総理大臣の花押(初代~44代)」においても、明朝体の花押はいくつかすぐに見つけることができると思います。また、先ほど挙げた吉田茂の底部に横線がある方の花押のように、上部の横線はなく底部の横線のみというパターンも多いようです。

6.その他

ここまで見てきたように花押の基本は漢字の草書体がメインですが、明治以降においては、ひらがなやローマ字といった文字も花押に使われています。

ここまで来ると「俺のサイン!」として幼き頃に無邪気に作った自分のサインも似たようなものだと思えてきますね。

昭和、平成、令和の花押については、最初の記事で見ることが出来ます。これでようやく、花押の起源から現代に来ることが出来ました。

こぼれ話

筆者は最近とある保険に加入しサインをしたのですが、書道家らしく?さらさらっと草書チックに書いたのですが、「もう少し分かるように書いていただきたい・・・」と言われてしまいました(笑)

筆者には特段の意図は在りませんでしたが、人に真似されないようにするなら、楷書や行書より草書の方が良いと思うのですが。営業マンは再現性について気にされていましたが、もちろん再現もできますし。

結局のところ、書類を確認する人が読めない、ということなんだろうと思います。となればそこで花押なんてもってのほかなんだろうな。(その後抵抗することなく、もう少し一般的に読める字で書きました。)

河野太郎氏の一声で印鑑廃止の方向に流れたのが2020年ですが、その後会社経営者等からの花押の発注は増えていると聞きます。(花押協会の友人談)

会社間の契約書の社長印の代わり、あるいは社内決済の印の代わりに花押が用いられているようです。(大企業では社長がすべての書類に花押を自署するのは大変なことなので、おそらくまだ印鑑が使われていると思います。)

花押はカッコイイ俺のサイン!ですから、社長でなくとも持っているのは何だか粋かも・・・!(いつ書くのかはさておき)

さて、4回にわたる花押シリーズがようやく一旦終結しました。

全くとっつきづらそうな事柄も、歴史をゆっくり丁寧に紐解いていくと大枠が把握できて、ざっくり地図が描けるようになります。

いつだって歴史の突端にいる私たちですが、何か少しでも歴史の面白さ、花押の面白さ、文字の面白さが伝わったのであれば幸いです。

それでは!

参考文献:『花押を読む』佐藤進一 (平凡社ライブラリー)

noteのスキ♡はアカウントがない人でも押せるので、記事が面白かったと思った方は是非スキ♡押していってくださるととっても嬉しいです!

フォローも感謝感激!

※毎週火曜19時更新

『YouTube』も『Podcast』もよろしくお願いいたします↓↓↓

○YouTube

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!