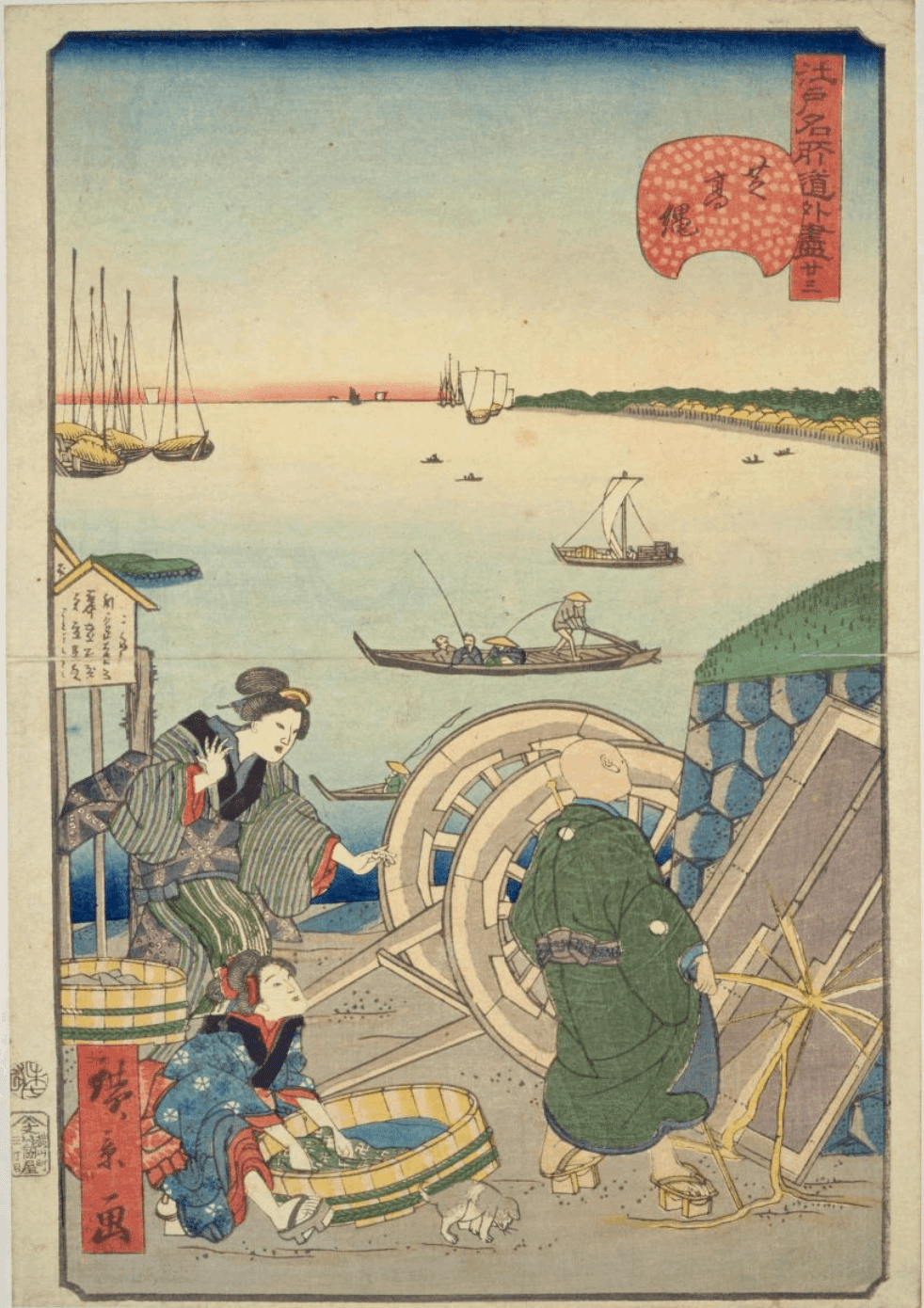

「芝高縄」−おしゃべりを中断して洗いなおすか、、−『江戸名所道戯尽』

今日は大学の後に上野の東京都美術館で開催されているスコットランド国立美術館の作品が展示されている『the greats 美の巨匠たち』を見にいきました。

開催は明後日の3日までですが、掲載しておきます。

最近は大学の講義で西洋美術もとっているので、題名やその作品のモチーフを見て、何を主題としているのかを何となくわかるようになってきたなと感じました。

今回は時代ごとに特集されているので、その作品の特徴の流れが読めたり、絵師と絵師の関係もわかりやすく展示されているので一つから全体を見ることが可能な展示でした。

やっぱり本物を見る時間は一番の癒しです。

そんな癒しを得た今日も広景。今回は『江戸名所道戯尽』の「二十三 芝高縄」です。

◼️ファーストインプレッション

ここは芝の高輪であると思いますが、広景の表記は高縄としています。

高輪といえば、広重の『名所江戸百景』「高輪うしまち」で、ウシの足元に落ちていたスイカに集る犬が描かれていましたね。

あ、牛町の名前に引っ張られて牛がいると勘違いしていました。

確かにここは牛がよく通るところではありましたが、ここにはおらず。

牛が引く台車が描かれているのみです。

広景の絵でも台車は描かれているけれど、牛町を象徴する描写は決定的なものがありませんね。

布を選択している女性二人のもとで布を干しているところに立ちションをしてしまっている男性。彼はわざとここにする意味が理解できないので、きっと盲目なのでしょう。

以前、盲目の乞食に放尿して酔っ払いの描写では尿の色は白ではありましたが、今回は黄色。

ちょっとリアルになりすぎている気がしますね。

それを見て「あららららー」となっている奥の女性と、呆然と見つめている手前の女性。

盲目であることを考えると、怒るに怒れず、「また洗濯すればいいか・・・」という心持ちなのかもしれません。

高輪牛町に関しては以前、江戸百で特集したことをおまだに覚えているのでそれで賄うとして、今回は江戸時代の洗濯について見ていきたいと思います。

◼️江戸時代の洗濯

江戸時代では女性が洗濯をするというテンプレがあったことは容易く想像できますね。

実際にそうだったかは別として、男性が洗濯をしている絵をこれまで見たことがないことがその根拠にあります。

洗濯シーンを取り上げて男女比と、その時に必要なツールを見ていきたいと思います。

こんなに洗濯に特化した典拠があるなんて!

ここで掲載されているチャット形式の問答には、

・当時は洗濯石鹸などというものはなくて、木の実や灰汁、米の研ぎ汁を使って汚れを落としていた。

・部分的な汚れには小豆を用いて消していた。

・洗濯板を使い始めるのは明治時代からで、江戸時代は桶でのもみ洗いや足で踏む踏み洗いが主流だった。

・餅つき用の臼と杵を使って洗濯もしていた。

という、、。

当時の洗濯ってかなり重労働な気がしますが、意外と川で洗濯をするときに人々が集まって、そこがカフェみたいになっていたのかもしれませんね。

男性はそこに入りにくいアウェー感はあったと思います。江戸時代は意外にも男性よりも女性の方が強かったというのを読みましたので想像できるものです。

そんな女性の溜まり場である洗濯シーンを見てみましょう。

歌川豊国の『井戸端の洗濯と洗い張り』です。

右の女性は手でもみ洗いしています。

その隣は洗い終えたものを干しているのかな。

真ん中は井戸を使って洗濯しています。

左の女性たちは反物を板に張って干していますね。

先ほど挙げた江戸時代の洗濯の特徴を総なめしている優等生ですね。

彼女たちはそれぞれが各々の手元に集中していないことが面白い。

一人の話にみんな興味を持ってそれぞれが口を出して噂話でもしているのでしょうか。

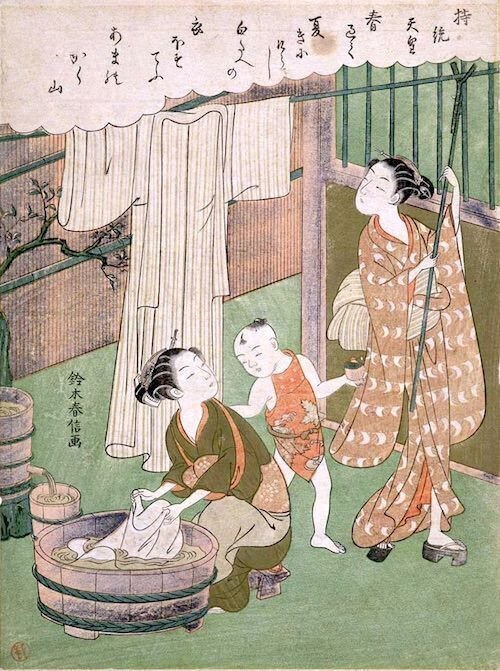

鈴木春信の『持統天皇洗濯物干』です。

金太郎スタイルの坊やが真ん中にいますが、洗濯をしている女性二人の仲間に入りたいのでしょうか。

少し濁った水が桶の中に入っていて、それを手でもみ洗いしている様子がわかります。

右の女性は竿に掛けているところです。

この真ん中の坊主は自分で洗濯するひが来るのかな?

歌川国芳の『風俗吾妻錦絵』「武蔵国調布の玉川」です。

ここではこの女性が足で踏み洗いしています。

足の向きどうなってんの?と思いましたが、こちらにお尻を向けて奥を向いているのですね。

水の中のあしもしっかり描かれていて、足を自ら出した後の水飛沫の様子も線で描写されています。

国芳らしい、リアル過ぎないけれども陰影が描きこまれる特徴を活かしている絵ですね。

奥の岸では杵と臼を用いて洗濯している様子がわかります。

これを自分の家から運んでくるのか、洗濯専用の川にすでに設置してあるのか、気になるところですね。

江戸時代の洗濯は女性ばかりが描かれますが、これは男尊女卑のもとで家の仕事を女に任せるといった風習ではなく、女性たちが洗濯を通して家の外でおしゃべりができる場として設けられた憩いの場でもある可能性が高いと思いました。

今日はここまで!

#歌川広景 #江戸名所道戯尽 #芝高縄 #高輪 #牛町 #洗濯 #浮世絵 #江戸時代 #江戸絵画 #アート #美術 #芸術 #日本絵画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?