意識について 2024年版 中

はじめに

今回は、上編を踏まえます。

未読の場合にわからない場合がございます。

文献を参照して説明している内容以外は未検証です。

ご承知おきください。

記憶と意識の組み立ての再考

受容器から入力された信号は、神経細胞を伝って脳内の神経細胞を巡ります。

信号の具体的な物理事象としては、神経伝達物質の移動であり、イオンの移動であり、電磁的な変化を伴っています。

こうした信号が神経細胞を流れているときに、意識が現れると考えられています。

つまり、意識される内容の物理的な見た目も、神経細胞上を流れる電磁的な変化で、一過性の電磁ポテンシャルに相当すると考えられます。

これらの信号に受容器で得られた「固有のエネルギー状態」=「意識される内容(記憶)」がどのように物理として記録されるか、

その記憶がどのように呼び出され、何が起こると意識になるか考えていきます。

早速ですが、記憶になるような内容は電磁ポテンシャルに量子未満の偏差(ズレ)として刻まれていると推察します。

このズレは、電磁ポテンシャル上は動きを持ったベクトル要素ではないかと考えています。

このベクトル要素は電磁ポテンシャルのベクトルポテンシャルと言い切ったわけではありません。

関わりがあるかもしれませんが、今はまだわかりません。

この偏差は、意識されると具体的な質感に確定しますが、この偏差が確率密度として表すべきか、ベクトル値の集合と定義するかは明示しません。

意識される内容が違うということが、この偏差の何らかの違いに対応する、という所までです。

いずれにしても、この偏差については、電磁の両面で説明される必要がありそうです。

例えば、電磁ポテンシャルのベクトルポテンシャルを見ないとわからない位相のずれなどが観測されています。

「偏差」や「ズレ」と表現したのは、神経細胞を構成する化合物が、生誕から今までの結合と分離の影響を受けて構成されたであろう電磁エネルギー循環構造を基準とした時に、そこから少しずれた循環構造を与えるという意味で「偏差」としています。

重ねて申し上げますが、これは光量子で交換されるレベルよりも粒度が細かいため、このズレを光量子を使って観測することができません。

そのため今のところ、合っているかどうかもわからない、只の考え方に留まります。

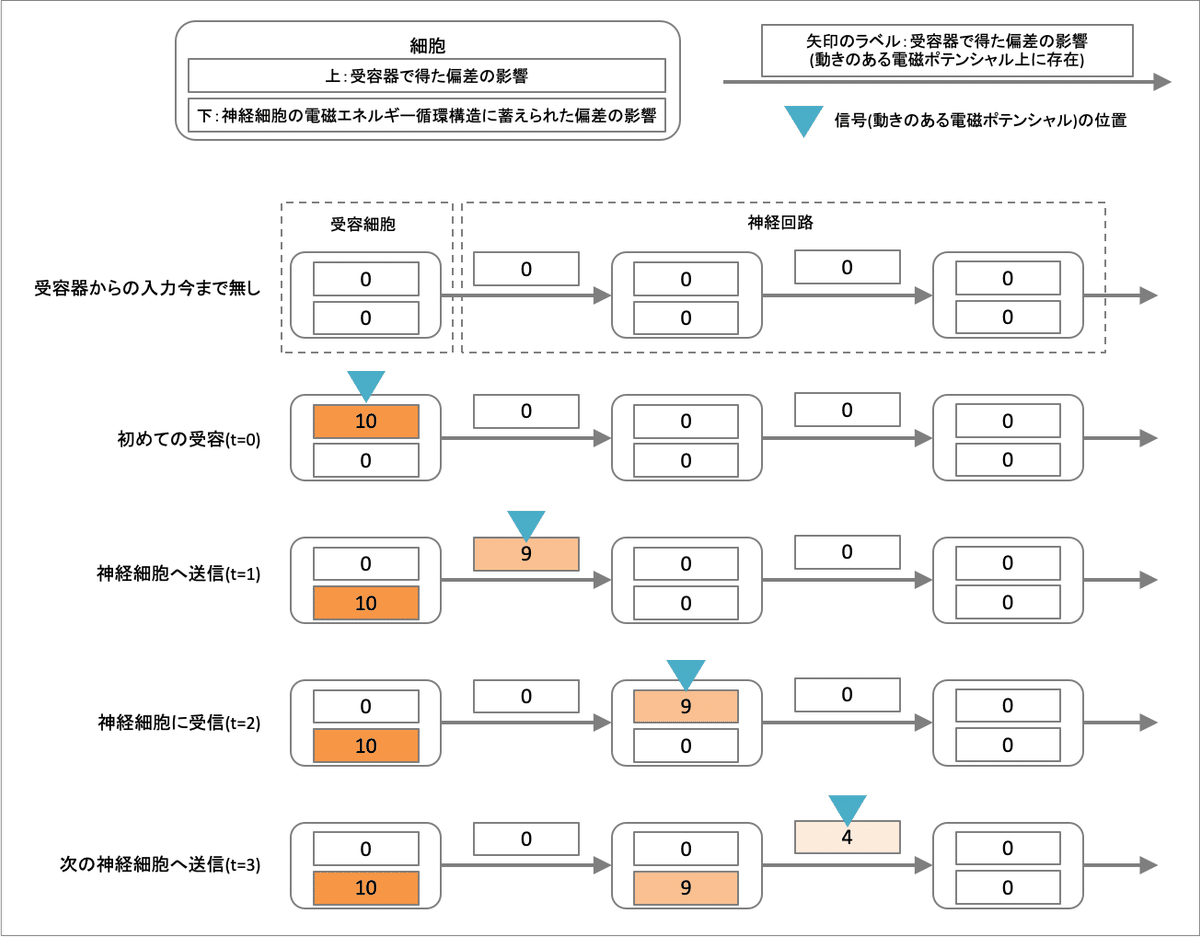

何らかの信号が受容細胞に到達したとき、何らか物質的に変化が起こって、後続の神経細胞に信号を渡します。

この信号は一過性の電磁ポテンシャルを形成しますがそこに、何らか物質の変化の影響が偏差という形で混入します。

偏差を含んだ一過性の電磁ポテンシャルを受け取った神経細胞は、その神経細胞が持っている電磁エネルギー循環構造と、この電磁ポテンシャルを互いに影響させ合いながら、次の神経細胞に信号を渡します。

どの神経細胞でも同様なことが起こります。

そのため、通過した神経細胞に、この偏差の影響が残り、反対に、信号には神経細胞が持っていた電磁ポテンシャルの影響(これも偏差)が渡されます。

この信号と神経細胞の電磁作用ポテンシャル間の相互作用は、多粒子の量子エンタングルメント(量子のもつれ)が説明されていく中で整合されないものかと期待しています。

生まれてすぐの神経細胞は、知覚した内容(意識される記憶)が蓄えられていないが、何度も受容と信号の伝搬を繰り返すうちに、徐々に後方にその偏差を明晰な形で流せるように変わっていくので、初めは質感に疎いが、そのうち明確な質感を流せるようになる特徴を持つと考えられます。

そして、そのような経路が完成すると、今度は脳の内部から経路途中に差し込まれた信号であっても、つまり受容器で受容された信号でなくとも、その記録されていた偏差が、信号と神経細胞双方の電磁ポテンシャルの相互作用により、通過する信号に染み出すようになります。

こうして夢の中で何かを感じられることを説明できるのではないかと考えます。

こうした神経細胞の経路は、特定の記憶に特化した経路が確保できた場合に顕著になるのであり、特徴のない(あらゆる特徴が到達し得る)神経細胞の経路では起こらないとも考えられます。

例えば、受容から遠い経路は、さまざまな特徴の信号を満遍なく受け取るが故に、これら偏差が保たれにくくなっており、そのため、意識になり得るような記憶も持ちづらいと考えられます。

(しかしながら後の考察でも述べるように、さまざまな信号を受け取る下流の場合でも神経細胞が作る回路としての記録があり、それを活かして思考などの高度な処理が行われており、その下流から上流に位置づく特定の記憶を有した神経細胞に、経路が戻るような形で参照されることで、思考中に記憶を意識できると考えます)

ここからは、こうした考えに基づき、各感覚の記憶について考察していきます。

基本的な流れは次のようになっています。

(1) ある神経細胞が複数の神経細胞から信号を受け取るとき、その後続の神経細胞は何らか変化分に対して反応するようになっている

(2) そうした変化分を組み合わせたものを記憶するような神経細胞の経路が現れる

(3) 受容された質感には必ず位置(方角と長さ)を伴い、これら(質感、方角、長さ)が「偏差」で表現されて神経細胞の電磁エネルギー循環構造に残り、記憶となる

(4) その「偏差」が、受容時の経路とは異なる経路からの信号(一過性の電磁ポテンシャル)と相互作用して記憶が取り出される

(5) 意識されるに十分な量の信号が集まると意識に上る

(どのように集まると意識になるかは、下の段で考察します)

まずは視覚の記憶について見ていきます。

視覚経路(視覚から入力された信号を受け取り後続に流すような経路)の受容器に近いところでは、隣接する神経細胞同士が後続の神経細胞に接続し、明暗の差があるところに応答するような神経細胞が現れます。

そこから更に後続に向かうと、線分の特定の傾きに応答したり、特定の動きに応答したりする神経細胞が現れます。

形状にしても、動きにしても、変化のある部分が後続に信号を渡すように振舞います。

ある物体の境界の部分や、ある物体の一部の動きに対応づくと考えられ、これらの後続に続く神経細胞では、それらの位置的に範囲を広げた組み合わせが応答するようになります。

そこでは形や動きに応答する神経細胞が現れます。

それぞれの神経細胞は絶対的な位置を記録しませんが、ある神経細胞Zに信号を渡す複数の神経細胞Xnがあるとすると、ZにとってはXnのそれぞれの特徴的な変化分の組み合わせが、相対的にどの方向に離れて配置されているか

を記録していると言えます。

補足

変化分の組み合わせ、つまり特徴の組み合わせ、という形で処理するため、対象の大小に関わらず、何であるかを対応づけられるようになります。小さく書いた林檎、大きく書いた林檎、遠くの林檎、近くの林檎が同じ林檎に対応づけられることになり、大変便利な仕組みです。

これら形や動きが、神経細胞の電磁エネルギー循環構造ないし、一過性の電磁ポテンシャルの「偏差」として蓄えられると考えます。

そして統合される時は、これらが組み合わさって、何らかの形として、動きとして、意識されるのだろうと捉えます。

神経細胞ひとつあたりにどのくらいの偏差を蓄えられるかは、今のところ推測はできていませんが、それなりにありそうです。

夢の話に戻ると、夢で見る時は、色味よりも形や動きが強調されているように見えることが、私としては多いのです。

夢で色がつくことは少ないです。

視覚経路で、形や動きの方が、色味よりも偏差が溜まりやすいからだろうと考えます。

そして、色が残りにくい理由として、別の色で、同じ形をしたものが多いためかもしれません。

色についての偏差は、様々な色の偏差が通過することで「均されてしまう」のかもしれません。

そのためもし、夢を発動させる時、形の組み合わせから想起させられるように機能するならば、色がつきづらくなります。

一方でもし、特定の形と色を覚えた細胞目掛けて夢を発動させられたなら、色も感じられるのでしょう。

割合としては前者の方が高そうなので、夢で色が付きづらいと考えられます。

偏差の内容は2つの内容からなります。

1つは「質感そのもの」で、視覚の場合、明暗、色、形、動きなどがあります。

(神経細胞は変化分に着目して記録しますが、意識されるときは特徴の無いところも、つまり変化分が少ないところも、大いに気にします)

もう1つはその質感を感じる「位置」で、「質感そのもの」が意識の中のどの場所を占めるのかを表します。

(この位置の質感は、神経細胞が記録する変化分と親和性が高そうです)

位置(相対的な意味での方角と長さ)は電磁作用にとって必要な属性であるようで、神経細胞にまとわりつくように流れる電磁ポテンシャルを介して生成される意識にも、この「位置」がすべての質感で伴っています。

この位置も偏差であり、電磁ポテンシャルに反映されると考えます。

この位置はベクトル要素であり、方角と長さを伴い、変化分という形で偏差に反映されのではないかと考えます。

位置の偏差は、神経細胞を経過していくたび厳密に更新されます。

位置をベクトル要素とする一方で「質感そのもの」は、偏差で信号を移動しているときはベクトル要素ですが、意識の中では特定の感覚を示すスカラーに変換されるとしたほうがいい気がしています。

これは考え方としてそうすると良いかもしれないくらいの思いであるため、今後考えを改めるかもしれません。

繰り返しになりますが、こうした電磁ポテンシャルの偏差は、物質の構成を変える量子のエネルギー交換よりも小さい電磁作用として起こっており、光量子を頼って観測している限り観測できない対象です。

神経細胞は電磁ポテンシャルを構成する電磁エネルギー循環構造を持ち、偏差がその電磁ポテンシャルの偏りとして蓄積されます。

これら明暗、色、形、動きの偏差は、一過性の電磁ポテンシャルを神経細胞に流すと染み出します。

神経回路網を流れる信号を介し、これらが組み合わさることで、具合的な物や物の動きとなって意識されると考えられます。

受容器から得た信号で意識するほうが圧倒的に明晰なのは、つまり今観測するほうが圧倒的に明晰なのは、たった今、受容器から得た信号の偏差の方が、明暗、色、形、動きに関して、ブレの少ない確度の高い偏差であるためと考えられます。

また、受容器から得た場合と、記憶から得た場合では、位置の質感が異なります。

受容器で得た視覚の質感は外にあることを感じますが、記憶から得た場合は脳のあたりに感じます。

夢で見ているときも記憶からではあるものの、その際は外で起こっているように感じていますので、この位置に対する感覚も相対的に決められるものなのかもしれません。

補足

神経細胞の電磁エネルギー循環構造に関する何かが、意識に含まれているように感じてはいません。

これは、意識する内容に満遍なく入っており、気づけないということではないかと考えますが、これも可能性の話です。

次に、言葉(単語や文。あるいは音楽鑑賞)について、同じように説明できるか、考えてみます。

まず、単語の聞き取りについて考えます。

耳の中では、音階毎に揺れる細胞が並んでいます。

それに続く神経細胞が音階の記憶も担うと考えられますが、単語という意味では説明がつきません。

例えば、単語は、音の抑揚の繋がり方(絶対的な音の高さは問題ではなく、相対的な音の高さや音の長さの組み合わせ)が合っていれば、音程が高くても低くても成立します。

(視覚でも同じような話があり、白色蛍光灯の下の林檎、夕日にさらされた林檎、暗闇の林檎は色が異なるので、林檎を認識するためにも、線や形状の変化分から林檎を特定することの方が、色よりも重要な判断材料になっています)

これはつまり、絶対的な音の高さではなく、ある音から別の音への変化分を記憶することを、意味していると考えられます。

そして、細胞に記憶する内容は変化分または、変化分の集合から別の変化分への集合の変化分であるため、音の高さ毎に経路を用意せずとも、その変化分の組み合わせをひとつ構築できれば、単語がどのような音の高さで伝えられたとしても同じ単語として意識できると考えられます。

(しかしながら、聴覚経路についてはまだはっきりしていないところが多いようです。音と音の変化の経路があるという記事も今のところ見つけられていません)

(参考:音の情報を大脳に運ぶ経路の詳細が明らかに(マウスからの知見))https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/10/301010_re.pdf

次に、単語を文字で視認する場合を考えます。

視覚経路で説明した話と同じですが、表意(漢字)と表音(仮名)の違いで処理のされ方が異なるという話を見かけますし、漢字とアルファベットでも処理されている場所が異なるような報告もWebでは見かけます。

文字の形から音の記憶を介さず意味を表す神経細胞へ渡る場合も、音の記憶を介して意味を表す神経細胞へ渡る場合も、どちらもあり得ると考えます。

書かれた単語は、線から構成された文字という見方でも、文字から文字への移ろいという見方でも、変化部分に着目して構成された視覚に関わる神経細胞の記録があり、そこを通過して構成させる記憶があり得ます。

音としての単語も同じです。ある高さの音から別の高さの音への移り方でも、それらの音の組み合わせがさらに別の音の組み合わせの移り方でも、変化している部分に着目して構成された聴覚に関わる神経細胞の記録があり、そこを通過して構成される記憶があり得ます。

私の場合、楽曲をある適度聴き込むと、その楽曲を聴いていなくても、聴いているのとほぼ変わらない形で楽曲を思い浮かべられるようになります。そのため、繰り返し聞くというのは記憶に対して相当影響あるのだろうなと思います。

ここで何気に「意味」と言いましたが、これは言葉や言葉の連なりからある特定のことを意識することを指します。

ある「意味」を表す記憶に対応した神経細胞の集合が存在していることと同義と捉えています。

どの「意味」についてどのくらいの神経細胞の集まりからなるかは、個人により異なり、そのため意味を指す内容も個人によって異なるでしょう。

そして、関係する神経細胞に記憶された「電磁エネルギー循環構造の中の偏差」が集まって形成される点では、この「意味」についても同様に説明できるのではないかと考えています。

次に、文の聞き取りについてです。

例えばウェルニッケ野と呼ばれている部分などがあります。

これらの領域にある神経細胞やこの領域近辺の神経細胞は、単語の連なりが(単語から次の単語の変化分の連なりとして)記憶されていると捉えます。

単語から単語への移ろいという変化に応答する神経細胞の記録が構成され、それに応じて記憶も溜められる可能性があります。

また、単語の品詞に応じた、単語の集合に対する変化についても、記録が構成され、それがいわゆる文法のような役割を担うのかもしれません。

ここまでは、視覚、聴覚を中心に、神経細胞として何が記録され、何が記憶されるかを考察してきました。

これらを含め、他の主だった感覚についても、以下のように整理してみました。

この表の「神経回路の記録」とは、ある程度時間が経って神経細胞間の接続が決まり、特定の経路が整った状態を指します。

※1 傾いている感覚を覚醒時に思い出すことはないが、夢の中で体が倒れて目覚めるようなこともあったことから、何らか記憶されている可能性があります。ただし、寝ている時に首が動く、寝返りを打ったなどの受容(つまり記憶ではなく実際に入力があった)を、脳が説明しようとした結果が、その夢かもしれません。触覚や温度感覚も、記憶から感じることはできていない気がします。どちらかというと言葉やイメージに変換された記憶の方を感じている気がします。

※2 匂いや味についても、記憶として感じることがない気がします。強烈に嫌な匂いを放つ、味がするものをイメージした時に、同じような嫌悪感を抱くことはあります。ただし、これは匂いや味そのものを記憶しているというより、感想に置き換えた言葉やイメージを思い出しやすくしているとしたほうが近い気がしています。

次に、出力系に着目します。

まずは、発話です。

発話は、口の周りの運動が伴います。

運動はどの運動においてもそうですが、動く前にどのように動かすかといった計画が求められます。

ブローカ野は発話においてそういった機能の一部を提供していると考えられます。

伴奏に沿って歌う場合も同様です。

伴奏を聞いてから口の準備をするのでは遅すぎます。

伴奏の内容をあらかじめ記録しておき、あるいは伴奏の中にあるヒント(拍子やコード進行)を使って、実際に伴奏が流れる前の段階からあらゆる筋肉の動き(これも変化分の組み合わせ=それに対応する神経細胞の活動の連なり)を準備し、タイミングを合わせて動かすための時間差を逆算し、動かし始める必要があります。

歌として成立した形で意識できるようにするために、演奏と歌が合うように、神経細胞の回路そのものにその差の記録を残す必要があります。

こうした発話や歌唱に見られるように、動作を伴う場合は、体をどのように動かすべきかわかっている必要があります。

前回の記事にも記載しましたが、生まれた時から常に体の状態を推測しては調整してを繰り返す形で、自分の体で何ができるかが、確認され、その確認結果に基づいて体が活用できるようになると考えています。

体の状態は、肌からの圧力や温度の感覚、三半規管からの平衡感覚、体の形状を視覚から把握できるまで成長したのであれば視覚からも、体の状態を知り、それらを現状として次やその次の行動を決めていくようになります。

結果として、体の多くの動きは意識が伴わず、ほとんどが目的を据えると現在の状態からそこへ向かうための最善の動きが(過去の学習に基づいて)生成され、動きます。

これは、過去には意識していたことを、今は意識しなくてもできるようになったということでもあるかもしれないため、単に意識していないと一言で片付けるよりは、過去の意識を無意識に利用しているというような言い回しのほうがいいのかもしれません。

この自動的な動きの多くは小脳で担われていると考えられています。

体の理解ができると、今の状態と目的が入力となり、目的達成のため何をどう動かすかが、出力されます。

この目的の提示と、目的達成に向けた動作の生成という課題が繰り返されます。

目的の提示はおそらく大脳や大脳辺縁系が担い、今の状態から最善の動作で目的に向かって動かす部分を小脳が担っているのではないかと、考えています。

(そうであると断言したような記事や、それを証明したような記事は今のところ見つかっていないのですが)

人は、生まれた当時、目的と運動が正しく組み合わせられておらず、自ら動くことを通じて学習します。

感覚を通じて、間違いを認識し、少しずつずらしながら正していき、目的と出力が徐々に合うようになると考えられます。

そして日常的な動作であれば、意識の確認を介さずとも、目的から適切な行動が行えるようになるのでしょう。

これは神経回路への記録と捉えます。

話を戻すと、この体の理解は、発話や歌唱でも活かされていると考えます。

発してみて、間違っていれば次の動かし方を試し、確認する。

それを繰り返して語り方や歌い方を身につけていきます。

そして身についた時、特に細かく意識せずとも、語りたい目的を思い浮かべるだけで、話ができ、歌えるようになるのです。

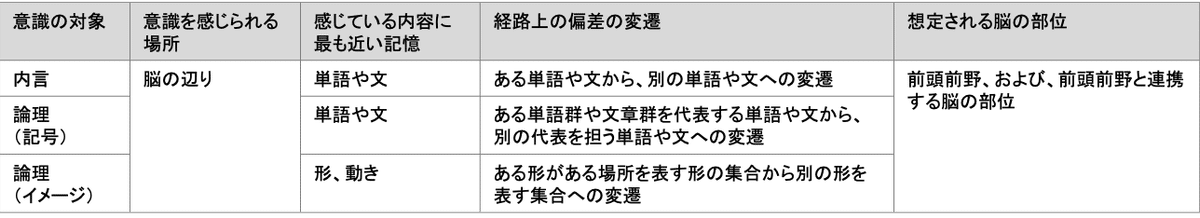

こうした発話の記録から、内言についても説明できるかもしれません。

つまり、内言は、発話のために体に向けて記録を行使するのではなく、聞き取った言葉の記憶を残した経路に向け、記録を行使するという解釈です。

聴覚の記憶に内部から信号を送ることで、実際に口で発言していないのに意識の中で自分の言葉を発して聞き取るような内言を意識できるようになっていると考えます。

次に、論理的思考についてです。

発話できるようになった頃には文法も整います。

文法に至るためには、単語から単語への変化分を記憶する神経細胞の中に、適切に抽象的された神経細胞群(名詞を表す単語群から動詞を表す単語群への変化分を記憶)が準備できた場合に現れると考えられます。

文法の獲得は論理的思考の獲得にも通じると考えています。

論理を使う思考では、五感などを通じ直接感じた事柄を思い出すのではなく、それら感じられた総体に、一つの記号なり役割を別物として与え、その与えたものを記憶し、それを繰り返し使うことが必要になっていると考えています。

名詞や代名詞の一部が、論理思考上の記号を担い、動詞などの他の品詞の一部が関数や関係性の理解を担います。

論理思考は、目的を達するために、体を動かす前に動かし方を試しながら組み立てる作業の派生ではないかと考えられます。

つまり実際に動かさないが、内言の範囲で、記号を置き換えながら、目的に近づくか否か、確認しているとも言えます。

こうした論理的思考自体も、回数を重ねると神経回路の記録に移っていくと考えられ、こうなると意識せずに論理的な振る舞いもできるようになると考えられます。

つまり論理的思考は、体の運動の派生ではあるが、整った論理が体の動きにも影響を及ぼすようにもあるといった考え方です。

いずれにしても、そういた記憶を論理思考として働かせる部位として前頭前野が見出されています。

この部位から、受容器に近い経路への投射が記憶を呼び出す役割を果たしているのではないかと考えられます。

また、言語として獲得した記憶を使う場合を説明しましたが、思考は言語だけで行われるわけではなく、形や動きの組み合わせた記憶を使う場合もあります。

以上 意識について 2024年版 中

2024年6月9日 ベータ版

2024年6月16日 初版