#23 利益こそが、消費者の満足度の指標である

(この記事は約3分半で読めます)

紙おむつや生理用品メーカー大手のユニ・チャーム。

原価高騰始め厳しい市場環境のなか、好業績が続いています。

そしてその原動力が、「利益こそが、消費者の満足度の指標」という独自のマーケティング理論を愚直に実践し続けてきたことにあるようです。

ユニ・チャームのマーケティング戦略に関する、とても興味深い記事を先日読みました。(日経クロストレンド 2024年5月10日号)

「マーケティング」という言葉には、「売れる仕組みを”仕掛ける”」というような、なんか”作為的”な響きがあります。

体にお悩みのある目の前の患者様に向き合い、専門的な知識や技能を総動員して治療に当たることが事業の根幹となる治療院業界においては、「マーケティング」は一見縁遠い感じがありますよね。

しかし、前々号で学んだ通り、ドラッカー氏の考えでは「マーケティング」はビジネスを行う上での1丁目1番地。あらゆる事業の根幹です。

ということで、今月はユニ・チャームの戦略を参考にしながら、前回と前々回学んだ「マーケティングとイノベーション」の実践について深掘りしていきましょう。

日経の記事を読みながら、まず面白いなと思ったところは、「マーケティング=(イコール)経営」だという考えが全社に浸透していること。

「マーケティングは、会社経営そのものだ」という認識を、マーケティング部門だけでなく全社員が共有し、「マーケティング的視点」で仕事に取り組む企業文化が醸成されているようです。

そして、「顧客満足」と「利益」の関係性。

「顧客満足」を高めるには、様々なコストが発生します。

それゆえ、両立が難しい相反的な関係性として捉えるのが一般的。

それに対してユニ・チャームでは、同じベクトルに動く「表裏一体」の関係にあると定義付けています。

「顧客満足と利益、どちらか一方だけを満たしても、マーケティングとしては成立しない。

売り上げは消費者の数に過ぎないが、利益こそは消費者の満足度。

当社の各ブランドマネジャーは、組織として常に利益率も追い求めることを要求される」

ドラッカー氏も「マネジメント【エッセンシャル版】」内で、似たようなことを述べています。

「利益とは、原因ではなく結果である。

マーケティング(顧客のニーズに応える)、イノベーション(顧客の新しい満足を生み出す)、生産性向上の結果、手にするものである。」

(括弧内は筆者補足)

この文章のあと、利益が果たす4つの機能についての説明が続きます。

その1つ目の機能は「①利益は成果の判定基準である」。

まさに、冒頭で述べた「利益こそが、消費者の満足度の指標」ですね。

「マーケティング=経営」の方針がユニ・チャーム全社ベースで浸透している理由の一つとして、会社が掲げる「マーケティングコンセプトの7原則」を軸にモノゴトを考え、行動し、意思決定する一連のプロセスが習慣化されていることが大きいようです。

相当長い原則ですが、ユニ・チャームでマーケティング業務に携わる全メンバーは誰もが空で言えるほど、この原則が骨身に沁みついているようです。

示唆に富んだ原則ですので、先生の院経営に照らし合わせながら、一つひとつの原則の意味を考えてみることをお勧めします。

記事内では、上述7原則に基づいて発売したヒット商品をいくつか紹介しています。

そのなか、特に面白いなと思った商品を2点紹介します。

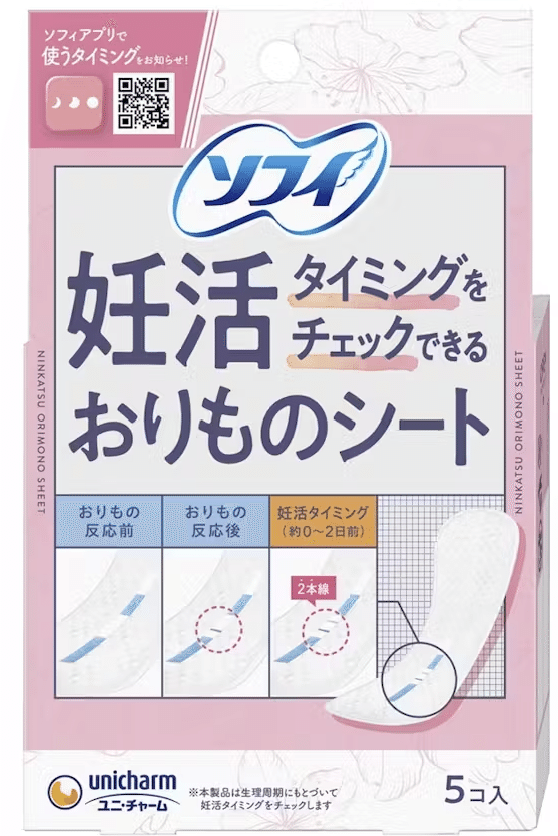

まず一つ目が、妊活に適したタイミングをどうやって把握するかについて悩む人だけに絞って上市した、『妊活タイミングをチェックできるおりものシート』という商品。

舌を噛んでしまいそうな長い商品名ですが、未開発の新規市場ゆえ、ネーミングのカッコよさより、商品名やパッケージでコンセプトが「伝わること」を重視。

新技術に挑戦する製造・開発・販売・マーケティングの連携含め、まさに「マーケティングコンセプト 7つの原則」を体現した商品です。

競争がない中、お客さまの新しいニーズに応えることを軸に生み出した商品なので、価格競争に巻き込まれることはありません。

ニッチ商品ながら、利益に貢献する新商品となっているようです。

2つ目は前述商品同様、商品名がそのままユーザーベネフィット(便益)を表している『ゆるうんちモレ安心パンツ』という商品。

こちらの商品も、ユーザーの使用環境をしっかり観察し、そのお困りごとに特化したニッチ商品です。

生後3カ月前後になると寝返りなどが始まるため、大量の軟便が紙おむつの隙間から漏れ、新米パパママの大きなお悩み事になっていることに着目。 軟便を受け止める専用ポケットを付けることで、軟便の隙間漏れ問題を大きく改善。

このニッチ商品の秀逸なところは、乳幼児が紙おむつを使う期間全体を俯瞰したうえで、商品にニッチな期間だけでなく、中長期的な役割をも担わせて市場投入した複眼的視点。

乳幼児が紙おむつを使用する平均期間は4~5年。

その間絶え間なく費やす紙おむつ代の総額が相当な額になるため、消費者はブランドよりも価格最優先で商品を選ぶ傾向にあることが、おむつメーカーの課題となっていたようです。

そこでユニ・チャームが着目したのが、「生まれて間もない」、そして「短期間だが、とても悩ましい」ゆるうんちモレ問題。

軟便漏れで悩む期間は限定的なようですが、多少高いお金を払ってでもその漏れ期間をなんとかしたい新米パパママにとって、このニッチ商品は神商品。(ちなみに「ニッチ」とは隙間を意味し、ニッチ商品とは「市場の隙間を埋める商品」のこと。なので、市場とおむつの隙間両方を埋めるこの商品、名実ともに誰もが認める「真のニッチ商品」ですね!)

生まれて間もない時期の悩ましい問題を解決してくれた「ムーニーマン」。

そのブランドロイヤリティは、自ずから高まります。

軟便漏れ問題が解決した後も他社ブランドにスイッチすることなく、「ムーニーマンシリーズ」を使い続ける顧客が多く、「ムーニーマンブランド」全体に大きく貢献する商品に成長しているようです。

いかがでしたか?

治療院事業における、「妊活に適したタイミングが分からない...」問題、「ゆるうんちモレ」問題は何でしょうか?

その問題に対応する、先生の7原則は何でしょうか?

ユニ・チャームの事例が、改めてマーケティング視点で事業を考えるヒントになれば幸いです。

~前号の「マーケティングとイノベーションだけが、成果をもたらす 後編」を読み返す~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?