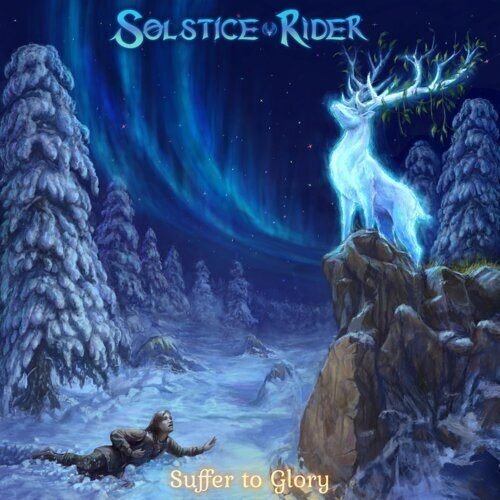

#003. よもやよもや、SOLSTICE RIDERがメロデスを再構築するかもしれない。

はじめに

さて、今日は僕の好きな短歌を紹介したい。

短歌はいいぞ。

くちづけを離せばすなはち聞こえて来ておちあひ川の夜の水音

解説すると、目を閉じて口づけを交わしたその瞬間は、周囲の音が聞こえないほど、2人だけの時間が流れていたけど、口づけを離した後は急に周りの音が一斉に聞こえ始めた、という初恋や恋愛の瞬間を詠んだ歌である。

この歌の作者は、京都大学名誉教授で細胞生物学者、永田和宏の妻。

驚くべきことに、永田一家は家族全員が歌人であり、すでに発表されている歌集も多いので目にしたことがある人もいるかもしれない。

特に僕はこの河野裕子の歌が好きで、日本語としての言葉の在り方や伝え方といった表現手法において、和歌の凄さを再確認させてくれた歌人である。

残念ながら2010年に癌のため他界され、すでに故人ではあるけれども、こうして遺された作品が後世に語り継がれていくことには、とても大きな意味があると思う。

ちなみに、彼女が病床に伏していた時、人生最後に詠んだ歌が以下である。

手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が

僕なんかはこの歌と接した時、自然に浮かび上がってくる情景に衝撃を受けたものですが、皆さんはいかがだろうか。

夫や妻、子供や孫、様々な立場で多様な感想が得られるのではないか。

とかく文章が冗長になりがちな自分においては、この短い日本語だけで浮かび上がってくる人物や背景の多さに、果たして感服せざるを得ない。

つまり短歌の素晴らしさとは、たった一行で想いを伝えることにある。

これが五・七・五で成形される俳句になると文字数が少ないこともあって、こちらの想像力の膨らませ方にもコツを要する。

しかし、五・七・五・七・七の短歌の場合は文字数が多い分、歌人が訴える意味も掴みやすく、そしてスっと心の琴線に触れてくる瞬間や、情景が浮かび上がってくる刹那があって、それはまるで音楽に接した時と同じような体験に近いとも言えなくもない。

もし興味が湧いた方には、河野裕子の遺作となった「蝉声」をオススメしておくので手に取ってみて欲しい。

「エモい」という言葉で表すには軽すぎるほどに、全編に渡って情感豊かな傑作歌集となっているから。

ということで、今回はそんな短歌的な「ものの哀れ」を体現する驚異の新人、SOLSTICE RIDERを取り上げてみる。

デビューしたばかりで、まだまだ日本では知名度が低いようなので、ぜひこの機会に、特にメロデス好きの方にはチェックして頂きたい。

その前に、メロデスとは何ぞや?

これについて初見の方へ簡単に説明しておく。

(細かいところで異論反論があるかもしれないが、あくまでも僕の解釈で申し上げる次第。)

その名の通り、メロデスとは、メロディック・デスメタルの略称である。

乱暴に言えば、デスメタルから派生した変異種みたいなもんだ。

従って、デスメタルを知れば、自ずとメロデスの概要は掴めるだろう。

まずデスメタルとは、スラッシュメタルに備わっていた攻撃的な成分をさらに濃くして抽出した、ヘヴィメタルの原液みたいなもの。

珈琲で言えばエスプレッソだ。

エスプレッソなので、好きな人と嫌いな人で結構分かれてしまう。

じゃあそのスラッシュメタルって何かと言えば、それは当初パワーメタルと呼ばれていた。

パワーメタルとは、NWOBHMのスタイルで作られた楽曲をより速く、より重く、そしてより激しく演奏したもので、デビュー当時のMETALLICAが言い始めたと記憶している。

これが大体1983年頃のことだ。

NWOBHMっていうのは、HR/HM好きには決して避けては通れない、1980年代にイギリスで勃発した音楽ムーブメントを指している。

(New Wave Of British Heavy Metalの頭文字をとってNWOBHMと表記している。ここは試験にもよく出るところだから、必ず覚えて欲しい。)

ここまでが総論。

これより各論に入る。

エスプレッソ、、、いや違った、デスメタルを代表するバンドは、DEATHやNAPALM DEATHをはじめ、OBITUARYにMORBID ANGELなどが有名で、1990年代前半に1つのブームを形成した。

当時僕が好きだったTERRORIZERというバンドはグラインドコアと呼ばれていたが、その辺の住み分けを説明すると話が長くなるので割愛する。

デスメタルの音楽に共通しているのは、ブラストビートと呼ばれる超高速なドラミングに、トレモロリフを多用したギターリフ、そこにグロウルやガテラルといった独特な歌唱法を用いたボーカルを加えたもの。

俗に言う「デス声」もしくは「デスボイス」というやつをイメージしてもらうと分かりやすい。

文面からも分かる通り、極めて不健康なサウンドだった。

そもそもがスラッシュメタルをより激しくしたものだから、一般ウケしなくなるのは当然かもしれない。

ちなみにブームの中心にいたのはアメリカのフロリダ出身のバンドがほとんどだったので、当時フロリダで「何か」があったんだろうとは思う。

(機会があれば、いつか調べてまとめたい。)

1990年代後半からはデスメタルがヨーロッパ、特に北欧に渡り、ARCH ENEMYやIN FLAMES、CHILDREN OF BODOM、そしてDARK TRANQUILLITYなど、今でも第一線で活躍するバンド達が台頭し始める。

彼ら北欧出身のバンドは基本的に北欧由来の神話と民族文化に共鳴しているので、必然的にデスメタルにも叙情的で美旋律なコーラスが取り入れられていったことは言うまでもない。

当時、日本ではこうした美旋律を擁するデスメタルを形容する言葉がなく、北欧叙情デスメタルといった謎の言い回しが雑誌やライナーノーツでも散見されたことを記憶している。

今でこそメロデスという言葉は市民権を得て広く使われているけれども、要するに、アメリカで生まれたデスメタルが、ヨーロッパに渡ってそこで変異して、メロディック・デスメタルと形容されたというのが歴史的経緯。

つまり、基本的にメロデスと言えば、ヨーロッパ原産なのだ。

前置きはこれぐらいにして、今回紹介する新人バンド、SOLSTICE RIDERの話に移りたい。

彼らの音楽性はメロデスだが、ヨーロッパ出身ではなく、何とアメリカ出身である。

まずはデビューアルバムのオープニングを飾る、以下の音源をチェックしてみて欲しい。

いかがだろうか?

僕自身、最初に聴いた時は北欧産メロデスバンドのデビューアルバムかと思ったぐらい、叙情的である。

ところがバイオグラフィにはアメリカのメリーランド州で結成されたと書いてあるではないか。

いやいやいや、、、本当なのかそれは?

数は少ないが、アメリカ産のメロデスバンドは日本でも知名度がある。

THE BLACK DAHLIA MURDERあたりはその筆頭だ。

しかし、その音楽性はどちらかというとブルータル寄り、エクストリーム寄りで、北欧ならではの叙情性やNWOBHMっぽさは隠し味程度に使うバンドがほとんどではないだろうか。

ところがこのSOLSTICE RIDERは隠し味どころか、メインの味付けで北欧スパイスとNWOBHMの生地をふんだんに使っているのである。

よもやよもや、メロデス=ヨーロッパ出身、という先入観をいよいよ捨てなければいけない日が今日来るとは、僕自身、驚きを隠せない。

この曲を聴け!

ということで、このアメリカ産のメロデスアルバムから、僕のお気に入りを1曲だけピックアップしたいと思う。

それは6曲目の「The Owl Does Not Sleep」である。

直訳すると「梟は眠らない」。

(どうでもいいが、僕は「山猫は眠らない」という映画が好きだった。)

とにもかくにも、ギターリフの出来が良い。

このカッティングエッジな質感は、僕が大好きなSCAR SYMMETRYやMORS PRINCIPIUM ESTといった、メロデス界の偉大な先人達のリフ&バッキングのクオリティにも匹敵していることは間違いない。

特にMORS PRINCIPIUM ESTのリフは革命的だったので、古参のメロデスファンにも記憶に新しいところかなと思う。

ヘヴィメタルがリフミュージックであることは説明不要だろう。

すでに述べてきたように、まずはNWOBHMを経て、そこからパワーメタル~スラッシュメタルへと変化及び進化して今に至る。

その過程において、ギターリフも様々な変異を遂げてきた。

例えば、スラッシュメタルから派生したデスメタルは速さを極めるために、オルタネイトピッキングを駆使したトレモロリフが多用された。

その後、ヨーロッパにブームが移り、メロディックなデスメタルを奏でるようになったギタリスト達は、速さの中にも北欧由来の哀愁性を帯びるようにしてギターリフをデザインしたのである。

そのインスパイアの源泉は、もちろんNWOBHMだ。

必然的に、メロデスのギターリフは正統派ヘヴィメタルの骨格に近付いていったことはHR/HMの歴史を学ぶ上でも非常に興味深いところで、この話だけであと3,000文字ぐらいは書けそうだが、今日はやめておこう。

今回紹介したSOLSTICE RIDERに限らず、日本だとGYZEが同様に、オールドスクールなメロデスを改めて再構築している動きがある。

恐らくそこには、偉大なる先人達へのリスペクトも含まれていて、これはHR/HMのリスナー歴が長ければ長いほど、とても面白くて聴き応えのあるものに違いない。

単純な過去の焼き直しではなく、創造的模倣の典型として、このSOLSTICE RIDERのデビュー作は無視することの出来ない作品とも言えよう。

果たしてこうしたフレッシュでエネルギッシュな作品が、メロデス界隈のリビルドにもなっているのではないだろうか。

原産地に関わらず、SOLSTICE RIDERのようなバンドがメロデスをスクラップ&ビルドしていく限り、このジャンルの未来は明るく、決して終わりが来ることはないと僕は信じている。

総合評価:85点

文責:OBLIVION編集部

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?