競争を避け、高い利益率を保つためには? 現役経営コンサルタントが全力で「経済的な堀」の作り方を考える③

前回、前々回と、「経済的な堀」とは何か、どのように作るのかということについて書いてきました。

今回は、それらについてより深く知りたい!という方のために、前回・前々回の記事を書く上で参考にしたビジネス書の中から、特に有用と思われる本を厳選して紹介していきます。

本の名前のところをクリックするとアマゾンのページにとべるので、気になった本はぜひチェックしてみてください!

記事の全体像

今回の記事は、書いているうちに非常に長くなったため、3部作(予定)になっています。

① 「堀」のパターンを11類型に分けて紹介します。(記事はこちら)

② 「堀」はどう作られていくのか、ということを私見も交えて考察していきます。(記事はこちら)

③ より深く勉強したい方のために、①と②を書く上で、参考にした書籍を紹介します。(今回の記事)

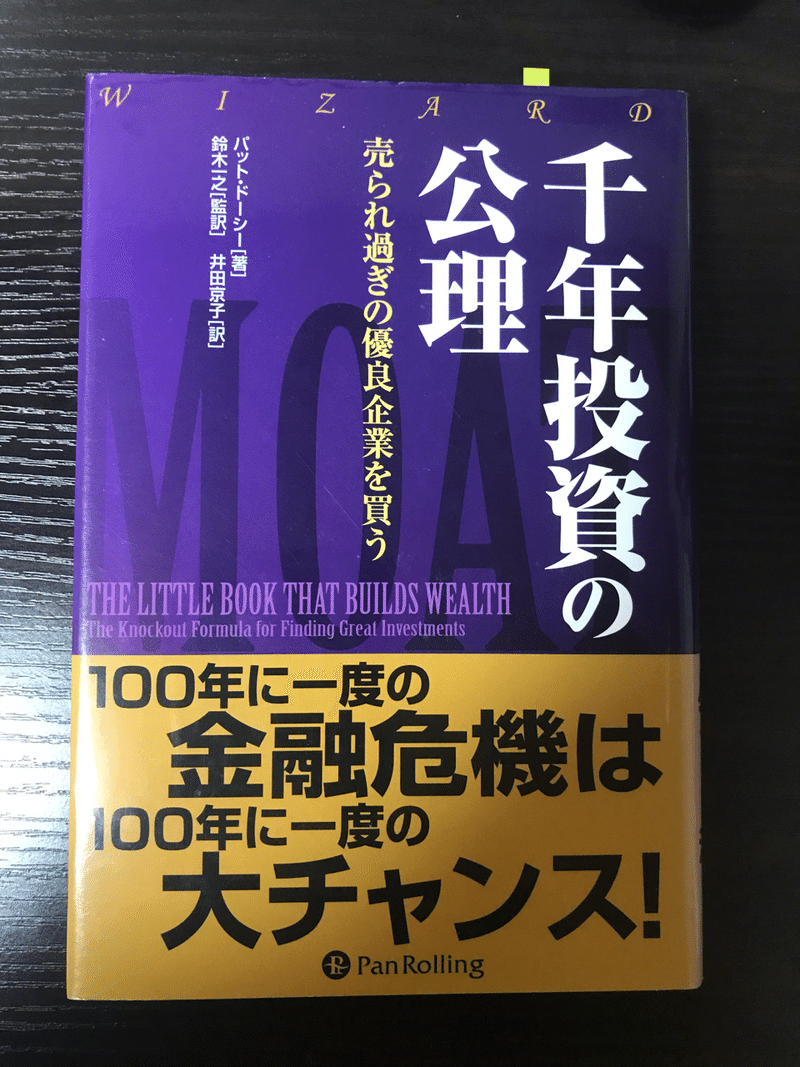

千年投資の公理

投資家が長期間にわたって通常以上の利益を出す企業を見つけられるよう、「経済的な堀」にはどのようなものがあるのかを紹介している本です。

自分は投資家じゃなく自分で事業をしたい側だからこの本は合わないかな?と思われるかもしれません。しかし、実業家向けのビジネス書(=自社の事業をどうしていくべきかを考える際に参照するビジネス書)も含め、網羅的に「経済的な堀」について解説しているという点ではこの本が一番だと思います。

「経済的な堀」は「真似されるのを防ぐ仕組み」なので、強力な「堀」ほど真似しにくくなります。そのため、実業家向けに「経済的な堀」の本を書こうとしても、「強い堀がどんなものかはわかったけど、自社に取り入れようがない、むしろ競合の強さを再確認しただけ。」となりかねず、ウケにくい。結果、経済的な堀を網羅的・客観的に記述した本が少ないんです。

しかし、前回記事でも触れたとおり、経済的な堀を作る作業は長いタイムスパンで取り組まなければならず、「自社の事業をどうしていくべきか」を考える上でも堀の成り立ちを理解しておくことは非常に重要であるため、投資コーナーに置いてあるこの本を手に取ってみることはとても有益だと思います。

割と薄い本ですし1ページの文字量も少ないので、さらっと読めると思います。

ちなみにこの本は、投資本としてもあまりメジャーな方ではなく、大きな本屋でないと置いていないことが多いので、本屋に立ち読みしに行く場合には先に在庫検索してあることを確認してから見に行くことをお勧めします。

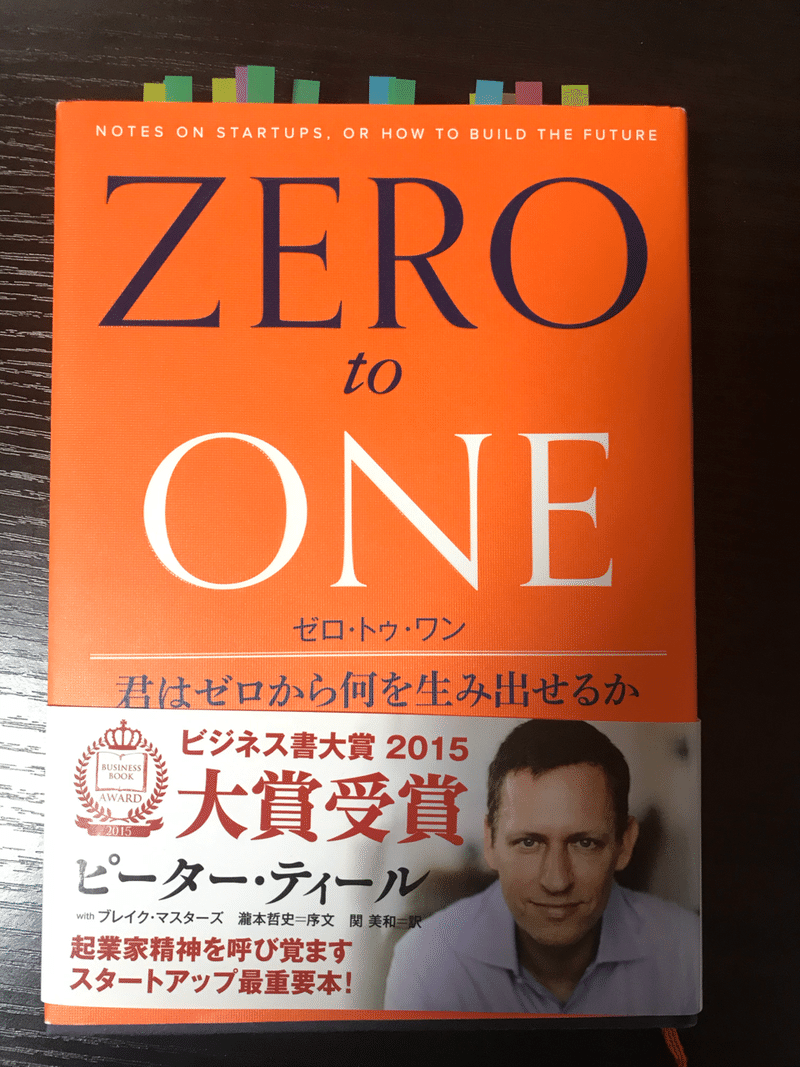

ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか

シリコンバレーの超有名投資家、ピーター・ティールの本です。

「賛成する人のほとんどいない、大切な真実とは?」という問いで有名なこの本ですが、第5章「終盤を制する」で、独占企業の特徴を4つ示しています。その4つとは、

1.プロプライエタリ・テクノロジー

2.ネットワーク効果

3.規模の経済

4.ブランディング

です。

これは、前回の整理でいうところの「自己強化する堀」と「投資で強化する堀」にほぼ一致しますね。独占企業と言えるほどその業界で強い力を発揮するには、やはりこれらの「堀」が必要であるということがうかがえます。

この本は、章によって多岐にわたる内容が書いてあるので、通して読んでも面白いですが、章ごとにつまみ読みしても良いと思います。それほど分厚くない本ですがビジネスのエッセンスが詰まっていてとても刺激的な本です。

ちなみに私のお勧めは、セールスの重要性について書いた第11章「それを作れば、みんなやってくる?」です。「差別化されていないプロダクトでも、営業と販売が優れていれば独占を築くことはできる。逆のケースはない。」と言い切っており、「いいものをつくれば売れる」という考え方を真っ向から否定するこの章は、製品の品質で勝負しようと考えている方には必読です。

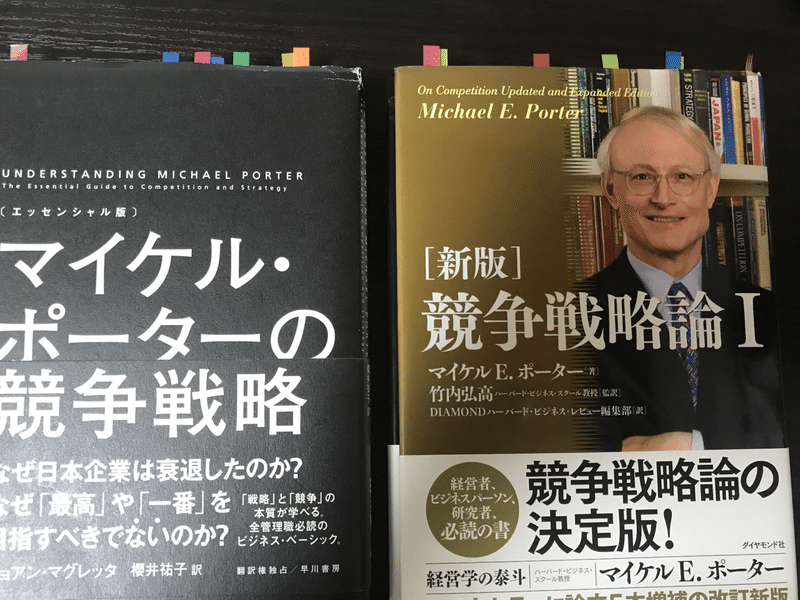

マイケル・ポーターの競争戦略/競争戦略論Ⅰ

「マイケル・ポーターの競争戦略」は以前にも紹介しました。紹介した11の堀の中でも、バリューチェーンはマイケル・ポーターが提唱した概念なので、バリューチェーンについて知りたい方には改めてこの本をお勧めします。

また、「競争戦略論」の方は、マイケル・ポーターの過去の論文を集めた構成になっています。テクノロジーの活用や企業の社会的責任など、内容は多岐に渡りますが、第1章、第2章にマイケル・ポーターの戦略論の要点はまとまっているので、「ポーターのオリジナルの言葉が読みたい!」という方はこちらの本もおすすめです。

ベゾス・レター:アマゾンに学ぶ14ヵ条の成長原則

この本は、Amazonの創業者であるジェフ・ベゾスが毎年株主に宛てて書いている手紙から、Amazonの成長の秘訣を分析した本です。

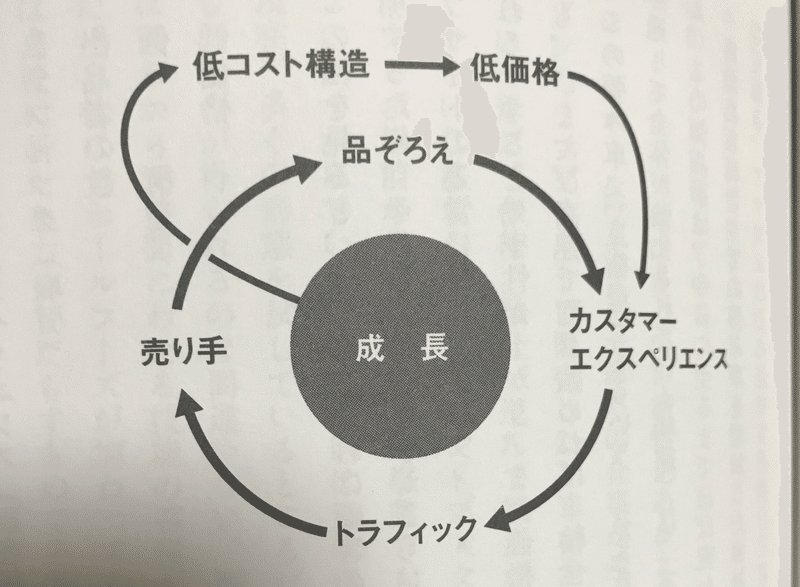

前回紹介したこの図は、この本の「第6条 自分の『弾み車』を理解する」からの抜粋でした。

「弾み車」とは、元々後ほど紹介する「ビジョナリー・カンパニー2」で提唱された考え方で、成長のサイクルがぐるぐる回るにつれてどんどん勢いを増していく様を表現しています。

個人的には、この第6条と、「Amazonがいかに効果的に失敗を積み重ねてきたか」について解説している第1~3条が特におすすめです。「失敗=ダメ」ではなく「チャレンジしない、現状維持=ダメ」という価値観があったからこそAmazonはここまで大きくなれたのだということがよくわかります。

ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件

前回の記事は、堀の成り立ちを一つの流れとして理解していただくことを意識して作りました。

この「ストーリーとしての競争戦略」は、戦略を、静的なものでなく、動的にとらえる重要性を教えてくれます。

前半では戦略に関する基本的な内容も(ポーターの理論や、それと対比して語られることの多いバーニーの理論も含めて)解説してくれているので、戦略論の本どれか1冊だけ読みたい、という場合にはこの本はおすすめです。

戦略本では比較的珍しい日本人著者の本なので、訳書が苦手、という人にもお勧めできる良書です。

ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則/ビジョナリー・カンパニー 弾み車の法則

上で紹介したベゾス・レターの「弾み車」は、「ビジョナリー・カンパニー2」で提唱された考え方です。この「弾み車」を抜き出して、最新の研究成果をまとめたのが「ビジョナリー・カンパニー 弾み車の法則」です。

弾み車がどんなものであるかは、前回のお話やアマゾンの例で何となく掴んでいいただけたかな?と思います(ざっくり言えば、「どんどん加速していく成長サイクル」ですね。)が、他の企業ではどんな弾み車の例があるのか?ということが気になった方は、これらの本を覗いてみてください。

ちなみに、「ビジョナリー・カンパニー」シリーズは、1~5と弾み車の法則で計6冊ありますが、中でも最高傑作と評判のものがこの「ビジョナリー・カンパニー2」です。1を読んでなくても問題ない内容なので、ぜひ読んでみてください。おすすめです。

プラットフォーム革命――経済を支配するビジネスモデルはどう機能し、どう作られるのか

最近「プラットフォームビジネス」という名前を聞くことが多いですよね。Amazon、Apple、Facebook、アリババ、メルカリ、Airbnb等々、最近社会を賑わせている会社の多くはこの「プラットフォームビジネス」です。

この本は、プラットフォームビジネスがなぜ強いのか?について解説した本です。答えを言ってしまえば、それは「ネットワーク効果が働くから」なのですが、ネットワーク効果の威力を知る上では、非常に有意義な本です。

プラットフォームビジネスに関する本は、2018年前半くらいに一気にたくさん出たので、他のプラットフォーム本でもいいと思いますが、1冊読んでおくとビジネスのトレンドがつかめてよいと思います。

ファンベース

この本は、単発的なキャンペーンで一過性のお客さんを集めるのではなく、長く応援してくれるファンを育てるための施策について書かれています。

一方的に会社からお客さんに対して情報発信して愛着を深めてもらうだけでなく、お客さんと一緒に商品開発する方法なども触れられていて、「共創」を考える上では非常に参考になる本です。

「経済的な堀」という観点から書かれた本ではありませんが、「長く競争力を保つための方法」について、多くの示唆が得られます。

新書でサクッと読めるので、おすすめです。

この本は、どちらかといえば「既存のライトファンをコアなファンに育てる」ことに関して書いた本なので、「0からファンを生む」施策については、あまり言及されていません。その点はご注意ください。

まとめ

今回は「経済的な堀」に関する部分だけについてコメントしたのであっさりめの紹介だった「ビジョナリー・カンパニー2」とか「ゼロ・トゥ・ワン」あたりも、個人的に「現役経営コンサルタントが厳選した、実務で役立つ上に面白いビジネス書8選」でも紹介しようと思ったくらい好きな本なので、そのうち別の部分も紹介する気がします。

最後に、ここまで読んでいただけた方にお願いです!

・この記事やこの記事で紹介した本を読んだ感想・ご意見、ぜひコメント欄にお願いします!今後の記事作成の参考にさせていただきます!

・この記事で紹介した本の他にも、「こんなこと知りたいんだけどいい本ない?」、「〇〇って本が気になってるんだけど読めてなくて、もし内容知ってたら簡単に教えてくれない?」等あったら、気軽にコメント欄に書いてください!同じく今後の記事作成の参考にさせていただきます!

・この記事が役に立った、面白かった、という人は、ぜひフォローお願いします!Twitterもやっているのでよかったらそちらもお願いします!

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?