競争を避け、高い利益率を保つためには? -現役経営コンサルタントが全力で「経済的な堀」の作り方を考える②

前回記事に引き続きでは、11類型の「堀」を紹介しました。そうなると、次に気になるのは「どうやって堀を作ればいいの?」だと思います。

そこで、どのように堀は作られるのか?どのようにして強化されるのか?と「経済的な堀」の作り方について考えていきたいと思います。

記事の全体像

今回の記事は、書いているうちに非常に長くなったため、3部作(予定)になっています。

① 「堀」のパターンを11類型に分けて紹介します。(前回記事はこちら)

② 「堀」はどう作られていくのか、ということを私見も交えて考察していきます。(今回の記事)

③ より深く勉強したい方のために、①と②を書く上で、参考にした書籍を紹介します。

作り方・成り立ちから見た「経済的な堀」のパターン分け

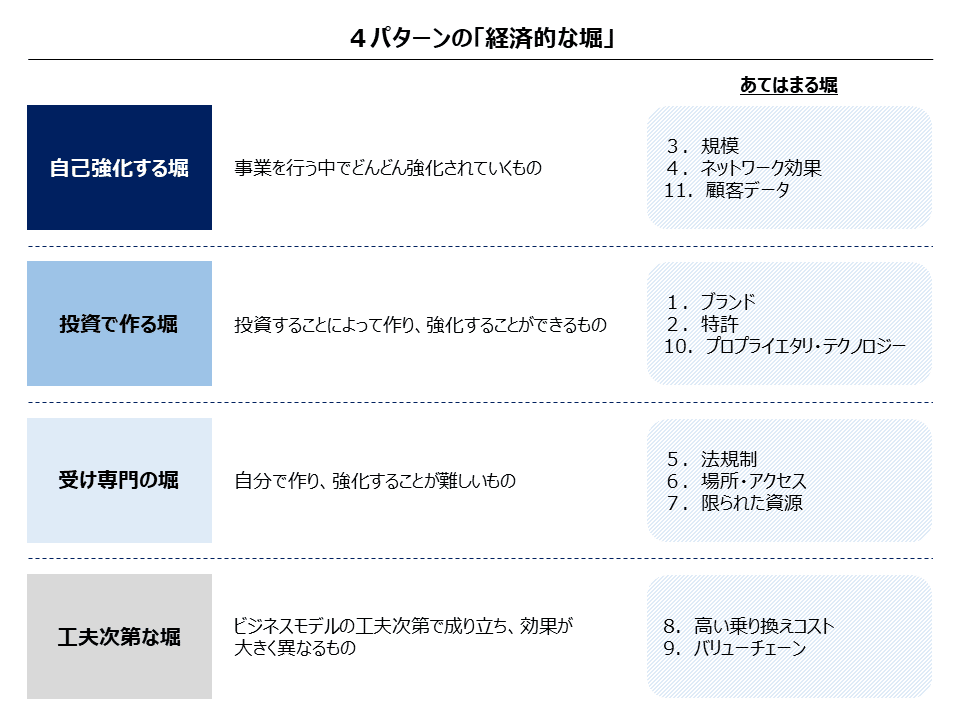

前回は、11類型の「堀」を、どのように堀は作られるのか?どのようにして強化されるのか?という観点から、11個の堀を4つに分類してみました。

それぞれについて解説していきます。

自己強化する堀

この堀は、事業が成長するにつれて、半自動的に強まっていきます。

その仕組みを理解していただくため、以下のイメージ図をご覧ください。

例えば「規模」の場合

①お客さんが増える

→②スケールメリットが働き、商品1つあたりのコストが下がる

→③商品1つあたりの価格を下げることができる

→④価格競争でライバルに勝てる

→(最初に戻って)①お客さんが増える

という好循環のサイクルが成立します。

このサイクルによって、①~④のどこかが成立すれば、連鎖的に他の3つも達成しやすくなるため、一度軌道に乗ると、どんどん堀が強くなっていくのです。

そのため、このタイプの堀は一度確立してしまうと非常に崩すのが難しい、強力なものとなります。ライバルからしたら、自分がせっかくがんばっても敵もどんどん強くなっていくのですから、追いつくのは相当大変です。実際ネットワーク効果が効きやすい業界では、勝者総取りな状態になりやすいです。

そんな強力な「自己強化する堀」ですが、2つほど注意点があります。

1つめの注意点は、事業が軌道に乗るまではあまり効果を発揮しないということです。

1度軌道に乗ったら強いものの、一定程度の顧客数やデータを集めるまでは、販促を頑張る、ユーザーエクスペリエンスを磨きこむ等、地道な努力が必要になります。

「自己強化する堀」が最も威力を発揮するのは、そういった努力が実を結び、ある程度自分の事業が成長した後で後発のライバルを倒すときです。「自己強化する堀」を自分のビジネスに取り入れようとする場合には、その性質を理解した上で検討しましょう。

2つめは、衰退の時もサイクルは回りうる、ということです。

例えば

規模の場合、圧倒的な品質の商品を他社がリリースし、コスト面の優位が覆されてシェアが奪われたとき。

ネットワーク効果の場合、割引キャンペーンによって他社のサービスに買い手が多く流れたとき。

顧客のデータの場合、競合がデータ分析によらず非常に優れたサービスを開発した時、

以下のように、ビジネスは衰退方向のサイクルを回り始めます。

成長時はポジティブな方向に回っていたサイクルが、衰退時にはネガティブな方向に回り始め、勢いを止めるのが難しくなります。

このため、「自己強化する堀」は、非常に高い防御力を持つ反面、一度突破されると一気に形成が逆転する可能性もある、ということも頭に入れて、強い堀を作ったとしても油断せず、競合の動向には目を光らせておいてください。

努力でつくる堀

特許、プロプライエタリ・テクノロジー、ブランドは、「自己強化する堀」のように、サイクルで強化することができます。ただし、「自己強化する堀」とは違って半自動的とはいかず、能動的なアクションによって作られます。

以下の図をご覧ください。

「自己強化する堀」との大きな違いが、図の赤いところになります。

特許やプロプライエタリ・テクノロジーであれば、それらを活かして得た利益を研究開発に投資することで更なる技術の開発につなげます。製薬会社や機器メーカーはこのパターンが多いです。

また、ブランドであれば、そのブランドを活かして得た利益をマーケティング活動に投資することでさらにブランド力を高めることができます。コカ・コーラやP&G等の消費財メーカーに多いパターンです。

このように、研究開発やマーケティングといった能動的な投資が必要になることと、研究開発やマーケティングは必ずしも顧客増、利益増につながるとは限らず、そこがつながらない場合にはサイクルが成立しなくなる、という点が「自己強化する堀」との大きな違いです。

しかし、これは必ずしも悪いことではありません。能動的な投資が必要になるということは、逆に言えば投資すれば0からでも作れる、ということです。

「自己強化する堀」の場合、サイクルをどこから始めればいいのかが難しかったのですが、こちらの場合は、研究開発やマーケティングから始めるしかありません。

研究開発やブランド作りがうまくいけば、「自己強化する堀」よりも素早く堀を作れる可能性もあります。最初は技術力やブランド力で勝負をしつつ、成長するにつれてスケールメリットやネットワーク効果を活用してより盤石な体制を作る、というのが一つの勝ちパターンだと思います。

受け専門の堀

法規制、場所・アクセス、限られた資源。これらの「堀」は、二つの意味で受け専門と言えます。

1つめに、これらの堀は、自力では作れず、あるものを活用するしかない、という点で「受け」と言えます。自分の都合のいいように法規制を作ることはできませんし、土地や資源は有限なため、見つけたり買うことはできても、基本的にはゼロサムゲームであり、技術やブランドのように自分で生み出すことはできません。

2つめに、これらの堀は、競合を跳ね返す力はあるものの、それ自体で新たな顧客を呼び寄せ、利益を増やす力はなく、あくまで防御特化な点で「受け」と言えます。上2つの様なサイクルを回す効果はないのです。(一応、得た利益で他の場所の企業を買収したり、新しい油田を掘ればサイクルになるのかもしれませんが。)

また、外部環境の変化にあまり強くない、という弱点もあります。例としては、法規制なら規制緩和で規制自体がなくなってしまう場合、油田であればシェールガスの普及や中東情勢の影響による石油価格下落などです。

なんとなく文面から伝わるかもしれませんが、自分のビジネスで活用するなら、「受け専門の堀」の活用を第一に考えるのはあまりお勧めしません。他の堀を活用しつつ、「受け専門の堀」も使えたら使う、くらいでしょうか。

これはご参考という程度ですが、私は投資するときも、「受け専門の堀」しかない企業にはあまり僕は投資しません。成長余地があまりない業種が多いのと、政治やらの影響を受けやすく気にしなきゃいけない要素が多くてウォッチが大変だからです。ご参考まで。

工夫でつくる堀

高い乗り換えコスト、バリューチェーンがここに当てはまります。

乗り換えコストで工夫ってどんな?と思われる方もいると思うので、例を出して説明します。

僕は株のポートフォーリオ管理アプリを使っています。

買った株の銘柄、数、買値とかを入れると、各株のバランスはどうなっているか、一日に保有株全体でいくら儲かったか、ということがわかるアプリです。

前使っていたアプリは、今持っている株の状態だけが表示されていました。つまり、売ってしまった銘柄のデータは消えていました。一方で、今使っているアプリは、売った後の銘柄のデータも残るようになっていて、いつ、どれくらい得(損)をしたのかが過去も含めてわかるようになっています。

これは、単純にそっち方が便利というのも大きいのですが、乗り換えコストを上げ、別のアプリへの移行を防ぐ、という効果も持っているように思います。別のアプリを使うために過去の取引データをまた全部入力しなおすのは大変ですからね。

このように、「過去のデータをとっておくようにする。」というような機能の追加一つで、堀ができるのです。そのような、利便性を高めつつ乗り換えコストを高められる機能が追加できないか、工夫の余地があると思います。

他には、もっと直接的な方法で行くと、携帯キャリア乗り換え時のように、一定期間内に乗り換える場合には違約金を課す、というのも一つの方法です。(ユーザーの利便性とは相反するので、あまりおすすめできる方法ではありませんが…。)

この2つは、細かいことを語りだすとすごく長くなってしまうので、今回はこの程度の言及にとどめたいと思います。

堀の構造を理解する重要性

以上のとおり、「堀」がどのように作られ、どのように強化されるのを紹介してきました。なぜこのようなことをお話したかと言うと、私は「堀」はどうやって作られるのかを理解することは、ビジネスを成長させるうえで非常に重要だと考えているからです。

以下の図をご覧ください。(「ベゾス・レター」より引用)

この図は、Amazonのビジネスモデルがどのように強化されていくかを表した図で、Amazon創業者のジェフ・ベゾスが事業の構想を作っているときにレストランのナプキンに書いたものとされています。

分解してみると、まず「①トラフィック(=取引量)→②売り手→③品揃え→④カスタマーエクスペリエンス」のサイクルがあります。これは「ネットワーク効果」のサイクルです。

これに加えて、「①成長→②低コスト構造→③低価格→④カスタマーエクスペリエンス」のサイクルがあります。これは「規模」のサイクルになります。

Amazonは、「ネットワーク効果」と「規模」の堀を組み合わせてより強固なものとしているわけですね。

ここで重要なことは、ジェフ・ベゾスは最初からこの構造を意識して事業拡大のストーリーを描いていた、ということです。

Amazonのこれまでの成長の仕方を見ると、確かにこの構造を意識しているように思えます。

今でこそ家電や生活用品も売っているAmazonですが、最初は本だけでした。ECであれば、超大型店舗にしかないような希少本も売りやすいため、品ぞろえで既存の本屋に対し勝負できる(いわゆるロングテール戦略ですね。)、言い換えれば他社よりもいいカスタマーエクスペリエンスが提供できるとの判断でした。

最初から本以外も含めて商品展開していたら、他社よりも良いカスタマーエクスペリエンスを早い段階で提供することは難しかったでしょう。ロングテール戦略が刺さりやすい本市場に絞ることで、サイクルを回すとっかかりを作ったわけです。

本を求める顧客を集め、トラフィックが増えてくれば、Amazonのプラットフォームを売り手にとっても魅力が高まります。

それは、必ずしも本の売り手だけでなく、本以外の売り手にとっても同じです。本以外の売り手がひきつけられれば、本以外の品ぞろえも拡大しやすくなります。

そうすれば更なるカスタマーエクスペリエンスにつながり、同時にスケールメリットによるコスト低減にもつながっていきます。

こうして、徐々に徐々にAmazonは事業成長のサイクルを回していき、今の姿になったのです。

実際にサイクルを回せる段階にまだ到達していなくても、早期にサイクルを構想した上で、サイクルのいずれかの要素(Amazonの例であればカスタマーエクスペリエンス)に意識的に働きかけることで、成長サイクルを作り、回転させられる可能性が高まります。

そのため、「堀」の成り立ちを理解しておくことが大事なのです。

おまけ:共創の戦略

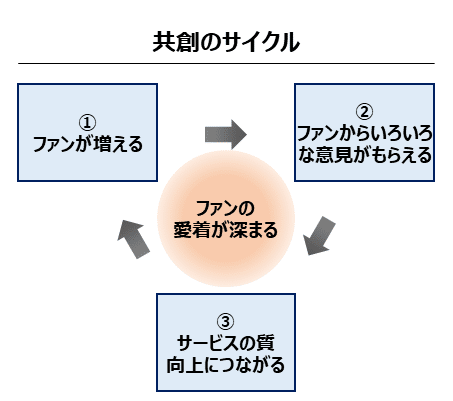

ここからは完全に私の個人的な意見なのですが、堀を作る上で最近「共創」注目しています。

共創とは、お客さんやファンと一緒に製品・サービスを作り上げることを言います。

具体的には、ユーザーのアイディアも取り入れながら新商品を開発したり、ファン参加型のイベントを開く、といった方法ですね。

では、共創の何が「堀」につながるのでしょうか?

1つめに、ファンと一体となってサービスを作ると、ファンの帰属意識が強まり、より強くそのブランドに愛着を持ってくれるようになります。「儂が育てた。」と言っているようなファンは、そう簡単には他のサービスにはなびかないでしょう。離れていくどころか、知人に布教してくれる人もいます。

2つめに、共創にはスケールメリットやネットワーク効果が働く、ということです。既存のファンが多いほど、多様なファンの意見が得られますし、ファン同士の交流も盛り上がり、ファン参加型イベントの規模や内容にも選択肢が増えます。

また、「顧客データ」と同じようなサイクルも回すことができるでしょう。こんなイメージです。

最近だと、Youtuberが「やってほしいネタがあったらコメント欄に書き込んでください。」と言っているのをよく見ます。それも、ファンからの意見をサービスの向上につなげる1つの在り方かと思います。

もちろん、ファンからの意見をサービスの向上につなげるのは、そう簡単なことではありません。常にファンの意見が正しいわけではないですし、いろいろな意見を言われすぎて混乱してしまうこともあると思います。「せっかく意見を言ったのに取り入れられなかった。」とファンから文句を言われるような事態も避けたいところです。

しかし、うまくこのサイクルを回すことができれば、自社だけでは思いつかなかったような発想、ユーザーだからこそわかるアイディア等が取り入れられ、アイディアが行き詰まった時にいい刺激になるのではないか、と思います。

具体的にどのような共創の方法があるのか?ということについては、私も引き続き研究中ですが、非常に可能性を感じている分野でもあるので、またある程度まとまったところで発信していきたいと思います!

まとめ

というわけで、今回は、「堀」はどうやってできるの?ということを、4つの類型に分けて解説しました。

次の記事では、この記事と前回の記事を書く上で参考にした本をご紹介しようと思います。どれもおすすめの本ばかりなので、そちらもぜひ読んでみてください!

・この記事やこの記事を読んだ感想・ご意見、ぜひコメント欄にお願いします!今後の記事作成の参考にさせていただきます!

・この記事で紹介した本の他にも、「こんなこと知りたいんだけどいい本ない?」、「〇〇って本が気になってるんだけど読めてなくて、もし内容知ってたら簡単に教えてくれない?」等あったら、気軽にコメント欄に書いてください!同じく今後の記事作成の参考にさせていただきます!

・この記事が役に立った、面白かった、という人は、ぜひフォローお願いします!Twitterもやっているのでよかったらそちらもお願いします!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?