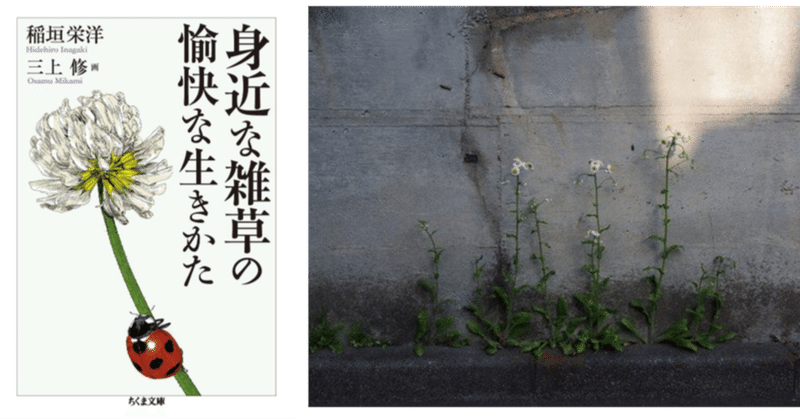

『身近な雑草の愉快な生きかた』稲垣栄洋 三上修(画)

表紙を見ると生物・植物学の本かと思えるが、実際に読んでみると数学、歴史、文学など、雑草をキーワードに奥深い世界が広がっていくことにシンプルに驚きと興味を感じる。

作者について

作者の稲垣さんは、53歳の大学教授。雑草の生き方を伝えることが研究の目的と語っていて、雑草の生態に関する本を何冊も出版しているそう。そんな雑草研究の第一人者である稲垣さんの雑草に対する思いが伝わる箇所がこちら。

雑草は困り者だから絶滅したほうがいい、という考えももちろんある。しかし、雑草は人間と生活場所を同じくするもっとも身近な植物である。その雑草さえ生きていけないような環境になっていることを人間は喜んでいいのだろうか。雑草が雑草らしく生きられない世界で、どうして人間が人間らしく生きていられるのだろう。

50種類もの身近な雑草を取り上げ、それぞれの個性ある生存戦略や、作戦は立てつつもうまくいかずに苦戦する様が、緻密なイラストとともに愉快に描かれます。

オオバコ|大葉子 オオバコ科

オオバコはただ踏みつけに耐えているわけではない。逆境を逆手にとって踏まれることを利用して戦略を展開している。オオバコの学名である「プランターゴ」は、足の裏で運ぶという意味である。オオバコの種子には紙おむつに使われるものとよく似た化学構造のゼリー状の物質があって、水に濡れると膨張して粘着する。そのため靴や動物の足に踏まれると、くっついて運ばれていくのである。

オオバコのクシャっとした特徴ある葉っぱが思い浮かぶ。確かに道で踏まれて地面に張り付くように生えているイメージがある。踏まれることが戦略ってすごいストイックだ。しかも踏まれるときに種をくっつけていたとは!

ススキ|薄 イネ科

ススキは「カヤ」とも呼ばれる。昔はススキの茎をたばねて屋根を作った。これが「かや葺き屋根」である。ススキが用意できない家では、しかたなく稲わらを使って「わら葺き屋根」にした。ススキは稲よりずっと高級だったのである。

「すくすく育つ木」に由来するススキのネーミングや、茅場町という地名にもなっているというエピソードから、日本の農耕文化や歴史に触れられている箇所。ススキを通して、古き日本の風景のイメージ画像が広がります。

まとめ

読み終えてからしばらくは、最寄り駅までの道のりが楽しく感じられる様になりました。道端に少し目をやると実に色んな雑草が生えているのです。多種多様な雑草たちに目をやりつつ、この雑草は、ここで生き残るためにどんな戦略を使っているのだろうと想像(妄想)を膨らませると、いつも通いなれた道のりが少し違って見えるようになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?