【鑑賞ログ】キュビスム展にようやく行けました。

こんにちは、Bouです。

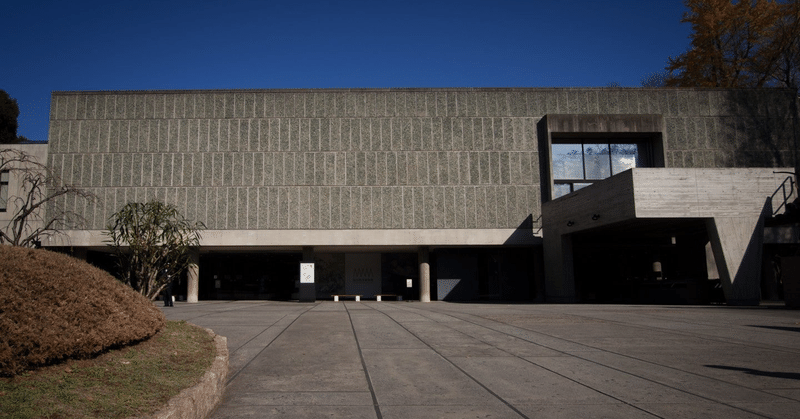

現在、国立西洋美術館で開催中の「キュビスム展―美の革命」を見に行ったので、その感想を書きました。

個人の解釈や、照合していない文章を記述してありますので、事実と異なるかもしれません。ご了承ください。

最初は、展示内容と関係のないことがつらつらと書いてありますので、興味のない方は、目次からご覧になることをお勧め致します。

行くまで

定時ぴったりに会社を早足で出て、駅に向かいました。階段を登っていたら、電車がホームに入ってきた音が聞こえてきたので、段の浅い階段を駆け上がり、電車に飛び乗りました。

向かう先は、上野です。

変なところで乗ってしまったので、公園口が分からずちょっとだけ迷い、なんとか改札を出ると外は真っ暗。

夜の上野駅公園口って、なんか好きだな。

桜が綺麗な時期に、恩賜公園のベンチで友達と終電までなんでもないような話をしたくらい、居心地がいい。その時向いのベンチにいたカップルが、お互いの身体を撫であってキスをかましていたので、ここに来る人たちの品は無いけれど。

そんなことを考えながら、国立西洋美術館の門を抜けました。

いつも階段かスロープか迷いますが、今日は急いでいたので手前のスロープを早足で登りました。

建物の入り口の自動扉の前に警備員さんが立っていたので、もしかして今日はもう閉館しちゃったかな?と思いキョロキョロしていたら、警備員さんが扉の前から少しずれて下さいました。

国立西洋美術館は、金曜日と土曜日だけ開館時間が20時までなのです。とってもありがたい。

2重の自動扉を抜け、右手に曲がると突き当たりに企画展はこちらと書いてありました。

”企画展はこちら”の看板の横にいた案内をしてくれるお姉さんのところまでさしかかったとき、荷物を預けていないことに気づき、踵を返しました。

1番近いロッカーに荷物を入れて、財布を取り出すと100円玉がありませんでした。しかも、1万円札しか入っていませんでした。いつもならコンビニまで行って崩すのですが、今日は時間がなかったので、総合受付に向かいました。「すみません、ロッカーを使用したいのですが、」と言ったところで「両替ですね」と察してくださり、快く両替して下さいました。

替えてもらった100円玉でロッカーの鍵を閉め、残りの小銭は、音声ガイドのためにポケットに入れました。

会場はこちらの横にいた案内のお姉さんに微笑まれたので、「(挙動不審で、)すみません」と会釈をし、会場へ。

前売りのチケットを購入していたので、スマホからQRコードを表示して入場しました。無くしものが多い、私のような人には大変ありがたいサービスです。

チケットのカウンターを過ぎたところで音声ガイドの貸し出しを行なっていたので、650円を支払い、すごく丁寧に扱い方を教えていただきました。スマホでも購入して聴けるようです。ちなみに音声ガイドの支払いは、現金のみでした。

音声ガイドに山田五郎さんのトークが収録されていますが、山田五郎さんのYouTubeチャンネルにもとってもわかりやすい解説動画が上がっています。

入り口の脇にある作品リストを1枚いただき、ようやく展示会場へ。

作品リストを広げると、A4の片観音で6ページでした。

14部構成、112作品あります。めっちゃ多い。

タイムリミットまで2時間強。普通にみたら、回りきれないかもしれない。これから行くよという方は、時間に余裕を持って行くことをオススメします。

キュビスム展について予習したので、こちらもよろしければご覧ください。

1.キュビスム以前ーその源泉

入ってからすぐ思ったのは、若い人が圧倒的に多い。

日曜日のお昼に行くと、暇を持て余したご婦人達の間を縫って行かなければならないので、新鮮でした。

1章では、キュビスムの起源となるポール・セザンヌの絵と、アフリカ彫刻に影響を受けた彫刻作品などが展示されていました。

当時、カメラが普及し、画家の存在価値が下がる中、何か新しいものを生み出さなければと考えていた若き画家たち、ピカソやブラックが時空を超えて同じ作品を見たかもしれないと思うと、感慨深いですね。

1章では、釘が打ってあるアフリカ彫刻が一番惹かれました。ただその彫刻と一緒に何度も何度も写真を撮っているカップルがいて…楽しみ方は人それぞれだなと思いました。

2.「プリミティヴィスム」

プリミティヴィスムとは、直訳すると原始主義のことで、非西洋的で原始的(アフリカ彫刻などを指す)に影響を受けた芸術作品を指します。

この章では、5枚のうち4枚がアフリカ彫刻からの影響を受けた作品でした。

すごいなと思うのは、もし現代でピカソ、ブラック、ドランのようにそれぞれのアフリカ彫刻から影響を受けた作品を同時期に発表したら、パクリだのなんだの言われるんじゃないかなと思うんです。

同じものを見て、それぞれの考えで描いているからパクリではないのにねと思いつつ、現代はそういうところがなんだかなと思いました。

もしかしたら、発表はしていなくて自分のアトリエにあったものを没後に発見されただけかもしれないので、どうなんでしょう?調べたらわかるかもしれませんが、いちいち引っかかっていたらいつまで経ってもこの記事を投稿できないので割愛。

追記

ブラックとピカソは、カーンヴァイラー画廊以外ではほとんど作品を発表していないそうなので、発表していないのかもしれません。

2章では、マリー・ローランサン作『アポリネールとその友人たち(第 2 ヴァージョン)』(写真右)が惹かれました。

この絵は、モンマルトルに存在したアトリエ「洗濯船(バトー・ラヴォワール)」に集った若き前衛画家たちの集合写真のような絵で、ローランサンとその恋人アポリネール、ピカソとその恋人フェルナンドも描かれています。

以前、こんな記事を書きましたが、愛と青春が入り混じった絵だなと、色々複雑な気持ちで見ました。

芸術家同士で恋愛がうまくいくのはとてもレアケースなんじゃないかなと思うからです。

事実、ローランサンもピカソもこの後、破局しています。

私は思い出と共にモノともさよならするので、よく今までこの絵が残っていてくれたな、と感動しました。

3.キュビスムの誕生ーセザンヌに導かれて

3章は、セザンヌ的キュビスムの時代のブラックとピカソの作品を5つ見ることができました。

セザンヌ的キュビスムと呼ばれるほどなので、セザンヌの影響をゴリゴリに受けています。

今回はブラックの絵が4枚展示されていましたが、ブラックはセザンヌが描いたレスタックという港町に滞在して風景画を描きました。

文章で読むととても美しいエピソードのように感じますが、故人のいた町へ赴き、故人が見たのと同じ風景を描くのですから、ブラックの異様な執念深さを感じます。

ちなみに、ピカソも短期間でしたが、セザンヌの描いたサント・ヴィクトワール山麓のヴォーヴナルグ城に住んでいたことがあるそうです。

3章では、ブラックの『レスタックの高架橋』という作品が見れられて嬉しかったです。

キュビスムの語源になった作品というのと、セザンヌの絵が向かい側に展示されているので、少し遠いですが、セザンヌとブラックの絵を交互に見比べると、セザンヌの筆のタッチが同じだななどと、とても楽しめました。

4.ブラックとピカソーザイルで結ばれた二人(1909-1914)

この章では、分析的キュビスム、総合的キュビスムの時代のブラックとピカソの作品を見ることができます。

この企画展を見にきた人のほとんどは、この章が見たくて足を運んだのではないでしょうか。

この時代の2人の作品は、とにかく形の研究をしていたので、3章に比べると彩度が低いです。

以前から気になっていたのですが、ヴァイオリンやギターをモチーフにした作品が多いのはなぜなんでしょう?楽器を弾く人が身近にいたのでしょうか、それとも音楽そのものが身近だったからでしょうか。暇な時に、弾いたりしていたのかな。

それにしても、セザンヌ的キュビスムの頃は風景画ばかりだったのに、分析的キュビスムの時代に入ってからは人物や生物など、室内で描けるものがほとんどですね。きっと、アトリエに引きこもってばかりだったはず。

タイトルにもある「ザイルで結ばれた二人」は、後の評論家が勝手につけた2人の呼び名なのかと思ったら、ブラックが昔を振り返って「私たちはザイルで結ばれた登山者のようだった。」と言ったそうです。

ブラックって堅苦しい人のイメージでしたが、すごくロマンチストなんですね。

考えてみれば、カメラの誕生で画家の存在価値も危ぶまれ、何か新しいことをしなければと思い、評価されるかわからないキュビスムという芸術運動を始め、数年かけて研究し、試行錯誤していたのですから、不安がないわけないですよね。

キュビスムが2人の間だけで終わってしまっていたら、この数年が無駄になってしまうのですから、「ザイルで結ばれた二人」はピッタリな表現だと思います。

この数年間は、毎日のようにお互いのアトリエに訪れ合ったりしていたそうなので、ブラックとピカソはライバルでもありながら、家族に近い存在だったのかもしれません。だって、新しい絵を描くたびに「新作出来たから見て!」って見せに行っていたんですよ?お互いにかけがえのない存在だったはずです。

ブラックとピカソのキュビスムは、第一次世界大戦をきっかけにここで終幕となります。

5.フェルナン・レジェとフアン・グリス

西洋美術史の教科書とか、解説本を読んでいると、ブラックとピカソのキュビスム以外の画家たちがさらーっとしか書いてないので、なんとなくしかわかっていませんでしたが、この企画展ではとても分かりやすく区分されています。

キュビスムを図解するとき、木で例えるととてもわかりやすいと思います。

土がセザンヌで、その養分を吸った根と幹がブラックとピカソ、その幹から派生したのがそれ以外の画家のグループという風に見ます。

5章のこの2人、セクシオン・ドール(黄金分割)やピュトー・グループに分類されたりしています。ただ、8章のタイトルにピュトー・グループがあるので、個人として取り上げたのでしょう。

フェルナン・レジェといえば、『婚礼』。中学校の美術の教科書にも載っていたような気がします。

フェルナン・レジェは、ブラックやピカソと同じようにセザンヌから影響を受け、それを円筒形で表現することで消化しています。

正直、「タイトルを当ててみろ」と言われたら、絶対当てられないと思います。

タイトルを見てからの自分なりの解釈ですが、結婚式で観た風景を分解してレジェなりに再構成したらこうなったんじゃないかなと思います。

白い形は花嫁の婚礼衣装や教会の建物のパーツ、灰色の形は参列者や街並みだと思います。赤、青、緑がありますが、眠れる森の美女の美女の妖精たちもこの3色でしたから、婚礼とこの3色は何か因果関係があるのではないでしょうか。知識不足ですみません。

「この形はなんだろう?」「こんな風にも見えるし、あんな風にも見えるな~」と考えているだけで、ずっと見ていられるなと思いました。

もし、誰かと一緒に見に行くのであれば、意見交換をしてみたらとても楽しそうですね!

6.サロンにおけるキュビスム

ブラックやピカソがほとんどのキュビスム作品を画廊でしか発表していないのに対して、キュビスム作品をサロンに出品したアーティストのことをサロンキュビストと呼びます。

サロンというのは、王家主催の公募展のようなもので、サロンで入選し、展示されるとパトロンがついて、画家として生計を立てていくことができます。サロンで入選できず、音もなく消えていった画家たくさんいました。とても厳しい世界です。

アルベール・グレーズ『収穫物の脱穀』です。

グレーズは、一時期デザイナーをしていたこともあって、一つ一つの形が美しいなという印象でした。

それに『収穫物の脱穀』と聞いて、5章の『婚礼』よりわかりやすくはないでしょうか?グレーズの色彩表現のおかげだと思います。

よく見ると、麦が描かれていて、すごくときめきました。かわいい。

7.同時主義とオルフィスム―ロベール・ドローネーとソニア・ドローネー

オルフィスムというのは、オルフィック・キュビスムのことで、

「視覚上の現実にではなく、完全に芸術家によって創造され、強力な現実性を賦与された現実にもとづく諸要素で、新しいものの全体を描く芸術」

ということらしいです。言葉で説明するのって本当に難しい。

なんというか、キュビスムから派生した抽象絵画だと思えばいいと思います。抽象画というのは具象的なモチーフがないものを指すので、細かく言うと色々あるんですけど、とにかく2人の絵を見た方が早いと思います。

でかい。めちゃめちゃでかい。2670 × 4060mmだそうです。

1910年から1912年の間に制作されたそうですが、3年で描きあげたのがすごい。

自分の身長より高い絵をどうやって描いているかご存じですか?

壁画を描くときと同じ要領で、脚立に登って描きます。

そして、スケッチ通りになっているかどうかや、全体のバランスを判断するために定期的に離れてみます。

ちょっと描いて、離れる。ちょっと描いて、離れる。の繰り返しです。とてつもない有酸素運動です。この絵がそういう風に描かれたのかどうかは知りませんが、大変だっただろうなと思いました。

パリ市は、山田五郎さんのYouTubeチャンネルで解説されているので、そちらを見た方が色々感じられると思います。

そんなことはさておき、章のタイトルにもなっているロベール・ドローネーとソニア・ドローネーですが、二人は夫婦でした。

当時、女性の画家はまだ少なかったことや、夫婦でオルフィスムを推し進め、抽象画の先駆者になったと知り、この企画展で一番惹かれたのがこの絵です。

キャプションを見てみると、材質の欄にマットレス・カバーと書いてありました。

旦那のロベールは『パリ市』であんなに大きなキャンバスに描いたのに、妻のソニアはマットレス・カバー。なんだか、切ない。

タイトルの『バル・ビュリエ』は、ロベールとソニアが通っていたモンパルナスのダンスホールのことで、当時はタンゴが流行していたそうです。えっ、タンゴ!?情熱的!

絵のタイトルを見なくても、ダンスをしている様子はわかりましたが…2人もタンゴを踊っていたんでしょうか。

この絵の赤が効いてるところがいいなと感じたのですが、タンゴっぽさを表現していたのかもしれませんね。

この辺りで、閉館何分前のアナウンスが流れ出しました。

まだ半分しか見れていないのに!

そしていま、この記事を書いている時点で6000字を超えました。疲れてきました。

8.デュシャン兄弟とピュトー・グループ

デュシャン兄弟といえば、末弟のマルセル・デュシャン。

小便器に年号と名前を書いて、タイトル『泉』という作品を展覧会へ出品し、物議を醸した人です。ちなみにこの展覧会は出品料を払えば誰でも展示できたのにも関わらず、『泉』は展示拒否されました。私はこのエピソードが大好き。

そのデュシャン兄弟がキュビスムをやっていた時代があったとは知りませんでした。

ピュトーグループは、パリ郊外のピュトーに集ったキュビストたちの集団を指します。

この章では、レイモン・デュシャン=ヴィヨンの『恋人たちⅡ』『恋人たちⅢ』の石膏レリーフ作品が特に惹かれました。一眼レフで熱心に写真を撮っている人がいたので、撮り損ねた。

キュビスムは、そもそも立方体主義なのだから、立体で表現しても面白いですよね。

平面に立体を描くのではなく、石膏で立体にしちゃうという発想がすごい。リスペクト。

展覧会では照明の当たり方が決まっていましたが、照明を当てる向きを変えたら見え方が変わって面白いと思います。

9.メゾン・キュビスト

この章では、キュビスム建築の展示がメインでした。

レイモン・デュシャン=ヴィヨンの描いたキュビスム建築のスケッチが展示されていたので、ピュトー・グループのキュビストたちがデザインに携わっていたのでしょう。

時間がなかったので、さらーっと見ました。

キュビスム建築をネットで検索したら、チェコのプラハで見られる建築様式と出てきたので、このメゾン・キュビストを引継ぎ、チェコで作られるようになったということなのでしょうか。手持ちの西洋美術の資料の中にキュビスム建築の記載がないので、詳細は分かりません。気になるので、後日調べてみたいと思います。

10. 芸術家アトリエ「ラ・リュッシュ」

ラ・リュッシュはフランス語で蜂の巣という意味で、モンパルナスにある芸術家の集合住宅の名前のことです。

あのレオナール・フジタやピカソも住んでいたことがあるようです。いいな、もし過去にタイムスリップできるなら、ラ・リュッシュで制作活動をしてみたいな。

ここでも、写真は撮りませんでした。

なんとなくシャガールの絵は、心がざわつくというか、不安な気持ちになるので少し苦手。

11.東欧からきたパリの芸術家たち

閉館時間まで残り10分。この章もさらーっとしか見られませんでした。

なんというか、かわいくないですか?

絵本の挿絵みたいだなと思いました。

とはいえ、中央に座るエッティンゲン男爵夫人の物憂げな表情が気になります。

1917年の第一次世界大戦中のパリで制作されたので、そういう不安感があらわれているのかもしれません。

そびえ立つ四角い建物に見下ろされている感じがするし、両脇の植物や缶詰などのモチーフがごちゃっとなっています。

12.立体未来主義

立体未来主義は、キュビスムとイタリア未来派が融合してできた、ロシアやウクライナで興った芸術運動のことです。

ぱっと見の印象だと、イタリア未来派の素早さとか動きを感じるのですが、よくよく見てみると、筆のタッチがセザンヌっぽい。

そして、モチーフの選び方が、椅子、パレット、ヴァイオリンなので、ブラックやピカソの分析的キュビスムっぽさを感じます。なんだか不思議な感じ。

13.キュビスムと第一次世界大戦

この章で、残り5分。全部見切れないことが確定したので、解説文も読めず、下品にもスマホでバシャバシャ撮りまくりました。

えっ、ピカソの画風変わりすぎじゃないですか!?

1914年に制作されたものなので、1913年に第一次世界大戦をきっかけにブラックと離れ離れになってからすぐの絵ということになります。

環境が大きく変わったことが影響したのかもしれませんね。

14.キュビスム以後

残り2分、とりあえず大好きなコルビジェの作品だけ写真撮りました。

コルビュジエは、この西洋美術館も設計しているモダニスム建築の巨匠です。

以前、西洋美術館の常設展内でコルビュジエの企画展をしていたときに知ったのですが、コルビュジエは建築家として活躍していながら画家への憧れを捨てきれず、キュビスムに影響を受けた画風で絵を描いていました。

その作品が、生前評価されることはありませんでしたが、その数十年後のいま評価され、こうして作品を見ることができていることにグッときました。

コルビュジエの作品の好きなところは、線の一本一本が美しいところです。建築家であり、製図を書いていたからこそコルビュジエらしい美しい形を生み出す事が出来たのだと思います。

19:59に企画展会場を出ました。

ロッカーに預けた荷物を回収し、外のベンチに少しだけ座らせてもらいました。もうクタクタです。美術館で絵を見るというのは、すごく体力が要ります。

最後の方が駆け足になってしまったので、もう一回見に行くか、図録を買うかで迷いましたが、図録を購入することにしましたので、キュビスムについてまたnoteに記述するかもしれません。

それでは