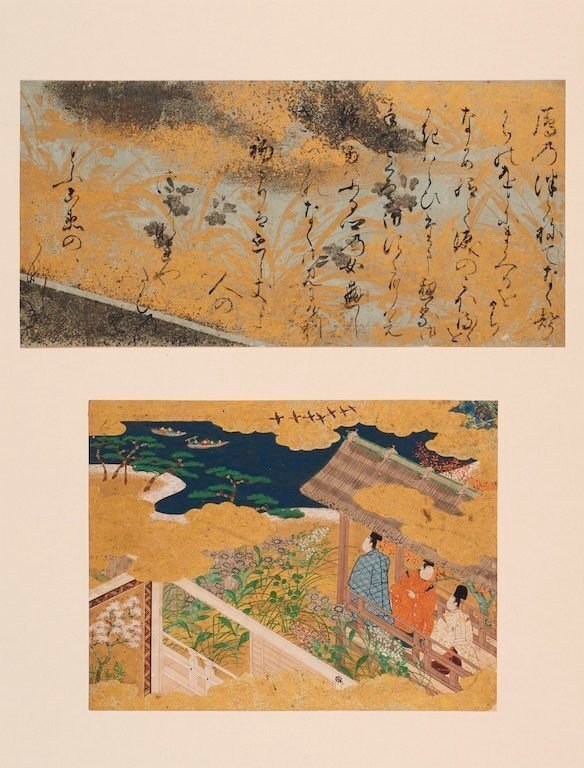

絵で読む源氏物語~これはどんな場面?~源氏物語手鑑 須磨(一)

須磨の秋

廊に立つ3人。左端が源氏の君です。目の前には庭の草花が咲き乱れ、沖には小さな舟、空には雁が列をつくって飛んでいるのが見えます。耳をすませば、舟人の歌声、雁の鳴き声、舟をこぐ楫の音‥‥。

絵になる景色ですねえ。

ーーーーーー

須磨には、ますます物思いをつのらせる秋風が吹き、海はすこし遠いけれど、行平の中納言が、『関吹き越ゆる』と詠んだという浦波が、夜な夜な実にとても近くに聞こえて、他にないほど切ないのはこのような所の秋だったのだ。(中略)

庭に植えた花がいろいろ咲き乱れ、興趣を添える夕暮れに、海を望むことができる廊にお出ましになって、じっとそこにたたずんでいるお姿が輝くように美しく、場所柄もあってこの世のものとは思えない。白い綾のやわらかな下着に、紫苑色の指貫などお召しになって、色の濃い直衣に、帯はゆるめてちょっと着崩したお姿で、「釈迦牟尼仏弟子」と名のって、ゆるやかに経を読み上げていらっしゃるのは、これもこの世に二人といないほどの、すばらしい声に聞こえる。沖を通るいくつかの舟が大声で歌いながら漕いでいくのも聞こえる。うっすらと、まるで小さな鳥が浮かんでいるように見えるのも、心細そうで、雁が列をなして鳴く声が楫の音と同じに聞こえるのを、もの思いにしずんでぼんやり眺めながら、涙がこぼれるのを拭う手つきが、黒い御数珠に映えていらっしゃるので、都に残した女を恋しく思う人たちの心は、すっかりなぐさめられたのだった。

初雁は恋しき人のつらなれや 旅の空飛ぶ声の悲しき(都の方向から飛んでくる初雁は、都にいる恋しい人たちの仲間なのかしら。旅の空を飛ぶ声が悲しく聞こえてくる)

須磨には、いとど心づくしの秋風に、海はすこし遠けれど、行平の中納言の、『関吹き越ゆる』と言ひけん浦波、夜々はげにいと近く聞こえて、またなくあはれなるものはかかる所の秋なりけり。(中略)

前栽の花いろいろ咲き乱れ、おもしろき夕暮れに、海見やらるる廊に出でたまひて、たたずみたまふ御さまのゆゆしうきよらなること、所がらはましてこの世のものと見えたまはず。白き綾のなよよかなる、紫苑色などたてまつりて、こまやかなる御直衣、帯しどけなくうち乱れたまへる御さまにて、「釈迦牟尼仏弟子」と名のりてゆるるかに誦みたまへる、また世に知らず聞こゆ。沖より舟どものうたひののしりて漕ぎ行くなども聞こゆ。ほのかに、ただ小さき鳥の浮かべると見やらるるも心細げなるに、雁の連ねて鳴く声、楫の音にまがへるを、うちながめたまひて、涙のこぼるるをかき払ひたまへる御手つき黒き御数珠に映えたまへるは、古里の女恋しき人々の心みな慰みにけり。

初雁は恋しき人のつらなれやたびのそらとぶ声の悲しき

都を離れ、須磨へ退去

源氏の君は、わずかな供だけをつれて、都から離れた須磨に退去しました。須磨から文を送った女性達は、紫上、藤壺、朧月夜(尚侍の君)、そうそうそれから六条御息所〈原文ではそんな感じに書かれています〉、花散里、女性ではないけれど左大臣家にいる若君(夕霧)。そして、須磨にとどけられたお返事をなんども読みながら、めそめそ泣いています。

そういえば古典を読むと、昔の男性はよく泣きます。いつから、男だろ、泣くな!なんて、素直な感情を隠すようになったんでしょうね。(疑問)

なぜこんなことになってしまったのか

須磨下向は、源氏の君26歳にして最大の危機ですが、なぜ自ら京を離れることを決意したのか。そこに至った経緯を簡単に見ていきましょう。

【源氏の君23歳】冬11月に、父の桐壺院が逝去。(賢木巻)

院は亡くなる前に朱雀帝を呼んで、東宮のことを何度も頼み、源氏の君を補佐役として重用するよう遺言しましたが、年若い帝が、祖父の右大臣や母の弘徽殿太后に対抗できるとは思えません。『源氏物語』には、「祖父の右大臣は、とても短気でひねくれた性格で、その思いのままになってしまう世を、どうなることかと、上達部、殿上人は心配し嘆きあった(帝はいと若うおはします、祖父大臣、いと急にさがなくおはして、その御ままになりなん世を、いかならむと、上達部、殿上人みな思い嘆く)」とありますが、その心配が的中したようです。

【源氏の君24歳】冬、桐壺院の一周忌を終えると、藤壺中宮が出家。(賢木巻)

右大臣や弘徽殿太后は、何とか理由を作って、東宮を廃嫡しようとたくらんでいます。東宮の後見人は源氏の君なので、東宮が即位すると、再び政治の実権が源氏の君と、源氏の君に近しい左大臣方に移ってしまうからです。

それなのに、それなのに、源氏の君は、宮中を退出して三条院にもどった藤壺の寝所に近づこうとする始末。噂になって東宮を廃嫡する口実をあたえてはならないと、藤壺の宮は、恋愛の対象になることを避けるため、出家します。東宮の母として、すべては東宮のため。

【源氏の君25歳】夏、朧月夜(尚侍の君)が病のため宮中を退出。源氏の君、毎夜邸に通う。激しい雷鳴があった朝、右大臣がふたりの密会を見つける。(賢木巻)

花宴の夜、初めて出逢った朧月夜は右大臣家の六の君。「葵」巻、源氏の君の正妻、葵上が亡くなったので、父の右大臣は源氏の君と結婚させてもいいのではないかと考えますが、それに断固反対したのが、弘徽殿太后。朧月夜は、尚侍(内侍司の長官。女御・更衣と同様に帝の寵愛をうける)となり、弘徽殿に住むようになります。ところが、源氏の君は宮中の弘徽殿でも密会をつづけ、右大臣方の藤少将に目撃されます。弘徽殿太后の耳にはいると大変なことになるのは目に見えているので、ひそかに噂するだけでとどめていたのに、雷鳴があった朝、娘の部屋にドカドカと入ってきた右大臣は、そこに源氏の君がいるのを発見し、頭にきて、邸にいた弘徽殿太后にそれを話してしまい、弘徽殿が怒りを大爆発させるのを見て、しまった言うのではなかったと後悔したけど、もう遅い、という次第。

すべては東宮のため

〈自業自得 〉といった面も無きにしもあらず、ですが、恋愛だけではなく、政治だけでもなく、両方がからみあっているのが、『源氏物語』のおもしろいところ。

源氏の君は、弘徽殿太后が自分を罪に陥れ、東宮も廃嫡しようと考えているのを察知して、自ら都を離れ、須磨に退去することを決心したのでした。すべては東宮のため。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?