要介護・廃用症候群を考える①(知識編)要介護・廃用症候群に至る要因とは?

本日も「臨床BATON」にお越しいただきありがとうございます!

176日目を担当します、ミッキーです。

愛知県・岐阜県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県は緊急事態宣言が解除されましたね。

今月からは全国の医療従事者へのワクチン接種がより進んでいきます。

僕の職場ではワクチン摂取の話がありました。

皆さんのところはどうですか?

ワクチンには発症・重症化を抑える効果はありますが感染についてはわからないこともあるので皆さま、今後も感染対策、普段の体調管理を頑張っていきましょう。

〇はじめに

今回のブログでは要介護・廃用症候群について定義やその要因の観点から考えていきます。

また、リハビリでもよく聞く、

サルコペニア、ロコモティブシンドローム(以下ロコモ)、フレイルの概念は何か、その違いについて解説していくことで

生活期の病院や施設で働く皆様が今後のリハビリで活かせる内容となっています。

また、急性期・回復期の病院で働く皆様が患者様の運動機能低下を防ぐうえで活かせる内容です。

〇なぜ要介護・廃用症候群について伝えたいと思ったのか

何度かお伝えしていますが僕は和歌山県の生活期の病院で働いています。

高齢の患者様が多く、外来通院や併設のデイケアでもリハビリを行っています。

外来通院やデイケアを利用していた時には歩けていた、独居生活を行えていた患者様が入院し、入院が長期化するにつれて、歩行能力が低下、基本動作能力が低下し、寝たきりとなってしまうことがあります。

つまり要介護状態です。

また、外来通院でリハビリを受けていた患者様が持病の悪化や肺炎、心不全などで他院に入院され、加療中リハビリが行えないと身体機能の低下が起こってしまいます。

持病や肺炎、心不全などが改善して勤め先の病院にリハビリ目的で転院してきた時には基本動作能力が低下、廃用症候群の手前の状態になっているケースは多くあります。

先日は入職以来5年間、担当で外来リハビリをしていた患者様の身体機能が低下し、当院にリハビリ目的で入院しましたが、その後亡くなったことがあり、非常に、はがゆい思いをしました。

このような経験から、外来リハビリでの関わりの中で持病の悪化を防ぐような関わりができていたら、その方はもっと元気で長く生活できたのではないかと思い、

持病の悪化によって起こる症状を考えたときに、高齢者に多い「要介護状態・廃用症候群」そして、セラピストができる「介護予防、廃用症候群予防」を学ぼうと思いました。

〇要介護状態・廃用症候群とは(定義・要因)

要介護状態とは

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(原則6か月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。(介護保険法第7条第1項より)

廃用症候群とは

長期臥床などで活動しなかったりギプスそのほかで固定されて動かせなかったことで生ずる合併症である。筋萎縮、関節拘縮、骨萎縮、心肺機能や消化機能の低下などの身体的低下とともに、知的・精神機能の低下などもみとめられることがある」

竹内孝仁:図解・リハビリテーション事典.広川書店,P155,1988

とあります。

その要因としては

伊藤良介,廃用症候群,日本義肢装具学会誌,vol.14 No.1,1998,P112

その要因は上記のように多岐にわたっています。

また、複合的な理由が重なって起こることが多く、一つの要因が起こるとさらなる心身機能の低下が起こるため、改善することは難しくなります。

そのため、要介護状態から廃用症候群に至らないように関わっていくことが大切です。

定義の中から今回はリハビリに関わりがある筋萎縮、関節拘縮に関わるサルコペニア、ロコモ、フレイルに焦点を当ててどのような違いがあるのかについて説明していきます。

〇サルコペニア、ロコモティブシンドローム、フレイルの予防の重要性とは

そもそもサルコペニア、ロコモ、フレイルの予防がなぜ重要なのでしょうか。

厚生労働省:平成28年 国民生活基礎調査の概況によると

なぜ介護が必要となったかの主な原因は,総数で見ると認知症18 .0%, 脳血管疾患16 .6%,

高齢による衰弱13 .3%の順であるが,

要支援者に限ると関節疾患17 .2%,高齢による衰弱16 .2%,骨折・転倒15 .2%の順となる。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/ k-tyosa16 /dl/16 .pdf 2

とあります。

関節疾患,高齢による衰弱,骨折・転倒は予防可能であることから,

介護予防の観点からは,関節疾患、高齢による衰弱、骨折・転倒に関わるサルコペニア、ロコモ、フレイルの予防が重要と考えられます.

ここからは3つの概念の違いと関係性について考えていきます。

〇サルコペニアとは

サルコペニアとは加齢に伴う筋量減少のことを指し、身体的虚弱を促進するとの理由から国際的にも大きく着目されている。

Rolland Y Czerwinski S, Abellan Van Kan G, et al. its assessment, etiology, pathogenesis, consequences and future perspectives. J Nutr Health Aging 12: 433-50,2008

Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Cruz-Jentoft AJ. 2018

補足:

ALMは職場では簡単に測定することはできないので10m歩行や握力検査を月に1度実施していくなどの評価を続けていくことが必要だと思います。

サルコペニアはこのように身体機能が大きく関わっています。

歩行速度や握力、筋肉量を参考にしている点からもそれがわかります。

〇ロコモティブシンドロームとは

ロコモティブシンドロームは運動器の障害によって日常生活に制限をきたし、介護・介助が必要な状態になっていたり、そうなるリスクが高くなっていたりする状態をいう。

Nakamura K: A “super-aged” society and the “locomotive syndrome”. J Orthop Sci 2008; 13: 1―2. 2)

ロコモティブシンドロームの構成要素

Nakamura K: A “super-aged” society and the “locomotive syndrome”. J Orthop Sci 2008; 13: 1―2. 2)

ロコモは運動器の障害が原因で、要介護や寝たきりになった状態、あるいはその危険性が高い状態のことを言います。

例えば骨折が原因で臥床傾向になり、筋力低下が低下してしまう状態を指します。

運動器の障害には筋・靭帯・神経系も含み、サルコペニアもその要素には入っています。

運動器の障害によって引き起こされる身体機能の低下、QOLや日常生活での不便さの要素も入っていることも特徴の一つであると言えます。

〇フレイルとは

フレイルは「加齢に伴う症候群(老年症候群)として多臓器にわたる生理的機能低下やホメオスタシス(恒常性)低下、身体活動性、健康状態を維持するためのエネルギー予備脳の欠乏を基盤として種々のストレスに対して身体機能障害や健康障害を起こしやすい状態」を指すことが一般的である。

葛谷雅文:老年医学におけるSarcopenia&Frailtyの重要性.日老医誌 46 : 279―285, 2009.

葛谷雅文:老年医学におけるSarcopenia&Frailtyの重要性.日老医誌 46 : 279―285, 2009.

より改変

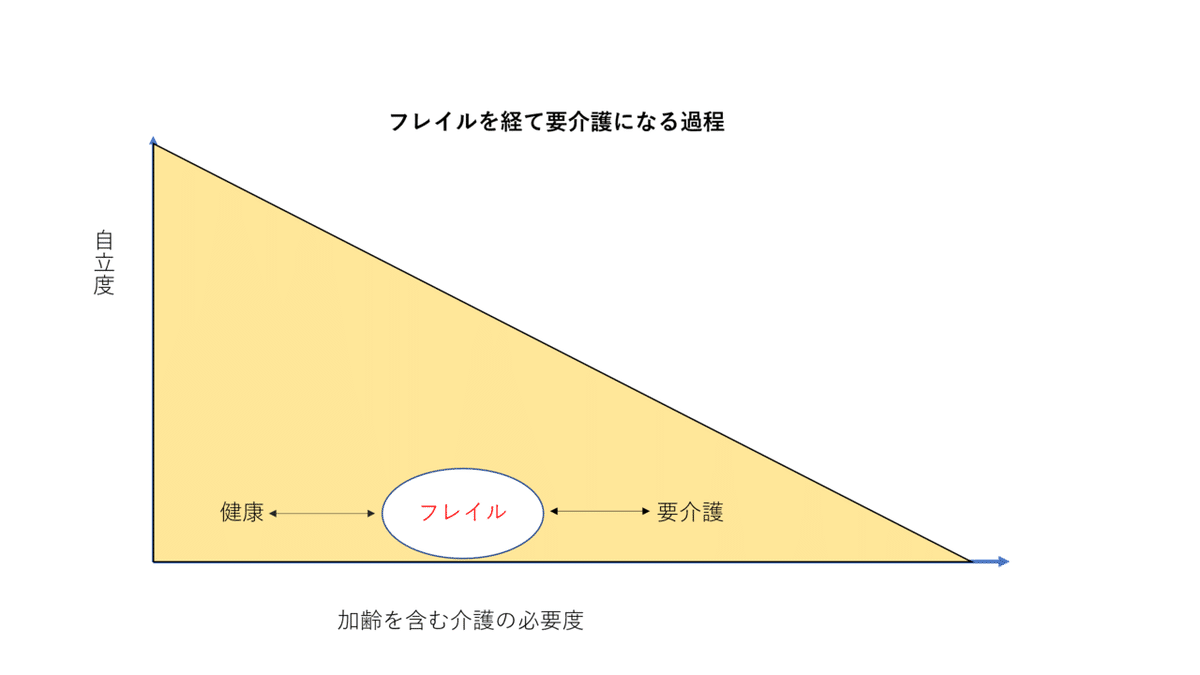

ここからはフレイルとは健康と要介護の間の状態であり、要介護の手前であることがわかります。

また、フレイルは3つの面があると考えられています。

3つの面とは

身体的フレイル、認知・心理・精神的フレイル、社会的フレイル

の概念です。

西原恵司,荒井秀典,健康長寿社会におけるフレイルの考え方とその意義,予防医学,第60号,2019,1,9-13

フレイルは心理・精神的、社会的な視点を持ったより広い考えであることがわかります。

〇サルコペニア、ロコモティブシンドローム、フレイルの関係性とは?

これまでサルコペニア、ロコモ、フレイルについて解説してきました。

サルコペニアは加齢に伴う筋量減少をさしました。

ロコモは運動器の障害によって機能低下が起こり、活動性が低下することをさしました。

フレイルは身体機能に加えて、心理・精神的、社会的な要素も加味した健康と要介護の間の状態でした。

こうしたことを踏まえ、僕は下図のようにそれぞれの関係を考えます。

サルコペニアはロコモの中の筋力低下の要素に関わりがあり、ロコモが起こることで、身体的フレイルにもつながっていきます。

3つの概念にはこのような関係性があります。

3つの概念の違いと関係性を知っていただくことで、

➀患者様の身体機能低下が起こると、日常生活にまで関わってくること、

②心理的・精神的、社会的な要素も関わってくること

がわかっていただけたと思います。

患者様の筋量低下、運動器の機能低下・活動性の低下が引き金となり、自立した日常生活を送ることが困難になります。

それに加え、心理的・精神的な要素(軽度認知障害、うつ、認知症)や社会的な要素(閉じこもりや独居で人と話すことがない)といったことで患者様は要介護状態、廃用症候群へとつながってしまいます。

そのことを理解したうえで要介護状態・廃用症候群に至らないように健康に過ごすためにはどうしたらよいのでしょうか。

そこで次回はサルコペニア、ロコモ、フレイルをどう予見するか、その予防策について書いていく実践編になります。

今回の知識編と併せて読むことで要介護状態、廃用症候群についてより深く考えていきます。

来月も読んでください!

次回は小徹さんによる呼吸器疾患での血ガスの見かたPart③です。

これまでのPart①②のシリーズで学んだ内容を症例を通じて関連付けることができます。

一度読んだだけでは関連付けるのは難しいですが、以前のブログも振り返って学びたくなる、実践編として非常にためになる内容です。

また、呼吸器疾患だけでなくて整形疾患の患者様でも血ガスを学んでおくといいこともわかり、僕も学び直したいと思いました。

では、臨床BATONどうぞ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?