意識障害に対するアプローチ 〜ギャッジアップ座位を考える〜

皆さんおはようございます🌞

本日も臨床BATONにお越しいただきありがとうございます!

321日目を担当する理学療法士のシミーです!

本日は意識障害に対するアプローチを考えていきます。

臨床において運動麻痺やバランス障害などはなんとなくアプローチのイメージがつきやすいかと思いますが、意識障害と聞いてアプローチのイメージができるでしょうか?

意識がないから運動ができないことはわかると思いますが、その意識を改善するためにセラピストとしてどのように関わるのかということを考えていきましょう。

内容に先立って、今回取り上げる“意識”という言葉について共有しておきましょう。

意識とは、一般に、「起きている状態にあること(覚醒)」または「自分の今ある状態や、周囲の状況などを認識できている状態のこと」を指す。 Wikipedia

今回はこのような捉え方をして内容を進めていきたいと思います。

“意識”という言葉は非常に広い範囲で活用することができ、「ある物事について注意を払っている」という“意識する”や「考え方や取り組みについて努力が行われている」という“意識が高い”というような使われ方もあります。

これらも脳の機能として捉えられるのですが、今回取り上げる意味ではないのでご理解いただけると幸いです。

○意識障害とは

意識障害とは、先ほど出した意識が障害された状態をいいます。

「刺激に対して覚醒することができない状態」や「自分の状態や周囲の状況を認識できていない状態」を意識障害といいます。

意識は意識レベル(覚醒度)と認識機能の2つの要素でとらえることができます。両方が正常に保たれた状態を意識清明といい、どちらか一方または両方とも障害された場合を意識障害といいます。

・意識レベル:外的刺激に対する反応により計ることができます。これが低下した状態を意識混濁といいます。脳幹網様体が覚醒状態を保つ働きを持つ中枢です。

・意識内容:意識レベルは正常または軽度の意識混濁であるが、意識内容の異常がみられる状態を意識変容といいます。意識内容は大脳皮質の働きにより保たれています。

この、意識内容に関してはとらえ方がややこしくなる部分だと思います。

覚醒しているときの脳の働きのことをいいますので、判断力、計算力、記銘力、見当識などのことを指します。これが障害されていることを意識障害と捉えるのか?高次脳機能障害と捉えるのかは境界線が曖昧になりやすいかと思います。

意識障害ととらえるならば、意識レベルの改善とともに認識機能も改善するはずですので、意識レベルが改善したにもかかわらず、認識機能低下が変化していないとすれば高次脳機能障害ととらえられます。

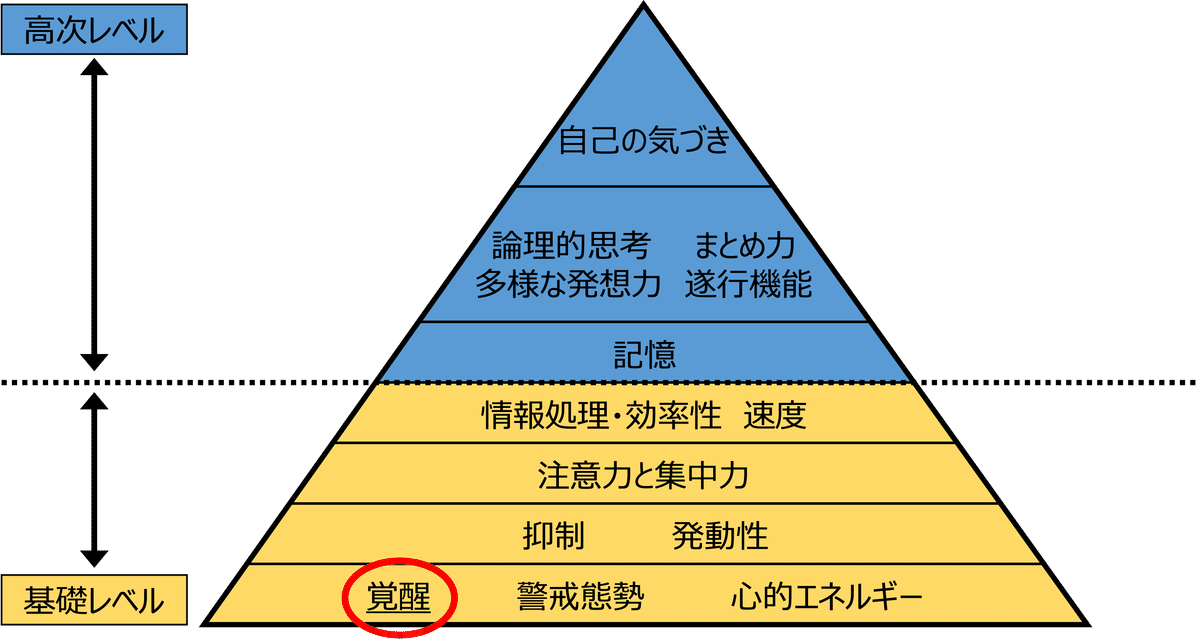

これを考えていくのに、神経心理ピラミッドを参考にしてみましょう。

米国ニューヨーク大学Rusk研究所がまとめたもので、認知機能が階層構造を形成していることを示しています。その順番も考えられており、下の階層にある機能はその上にある全ての機能に影響を及ぼしていると考えます。

意識レベルである覚醒は最下層にあり、脳の活動において土台となる部分であることがわかります。

認知機能の改善を目指していく上でも、意識障害に対してのアプローチは必須であることがわかります。

○意識障害の原因

原因は上行性網様体賦活系や広範な大脳皮質の損傷があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?