そして、生成AIとCAD。

この1年で私が書いた記事の中で、ひときわ読まれているのが「生成AIとCAD」という記事。

AIの導入以前からCADではコピー&ペーストでの作業が行われていて、殆どの人が設計意図を理解せずに設計が行われている、という愚痴を書いたものでしたが、何故かnoteの非ユーザーからも多く読まれ、PVが1年で1,000に達する勢いになっています。生成AIの台頭で、CADオペレータを生業とする方々が危機感を募らせて読んでいるのでは?と推測していましたがどうやらそればかりでなく、生成AIの開発に従事している方々も目にしているのではないか、と思うようになりました。

ここ数年、というか数ヶ月で生成AIの能力向上は急速に進んでいて、特に建設業界での活用事例が徐々に増えてきているようです。

その多くが「2D図面から3Dモデルを生成する」というものです。

実のところ設計のCAD化においても、我々機械系よりも建築系の方々が先取りしてきた経緯があり、そのうち我々の業界でも3D化にAIが活用されていく事が予想されます。建築屋さんも一緒なのかもしれませんが、実は設計と言うものは右脳より左脳に頼るところが大なのです。

右脳・左脳という言葉が出てきましたが、人間の頭脳は右と左で異なる働きを担っていて、右がイメージ野、左が論理野と呼ばれています。設計と言うのはゼロからイチを生み出す独創的な作業と思われがちですが然に非ず、従来手法に倣って穴埋めでカタチを決めていく事が多いのです。

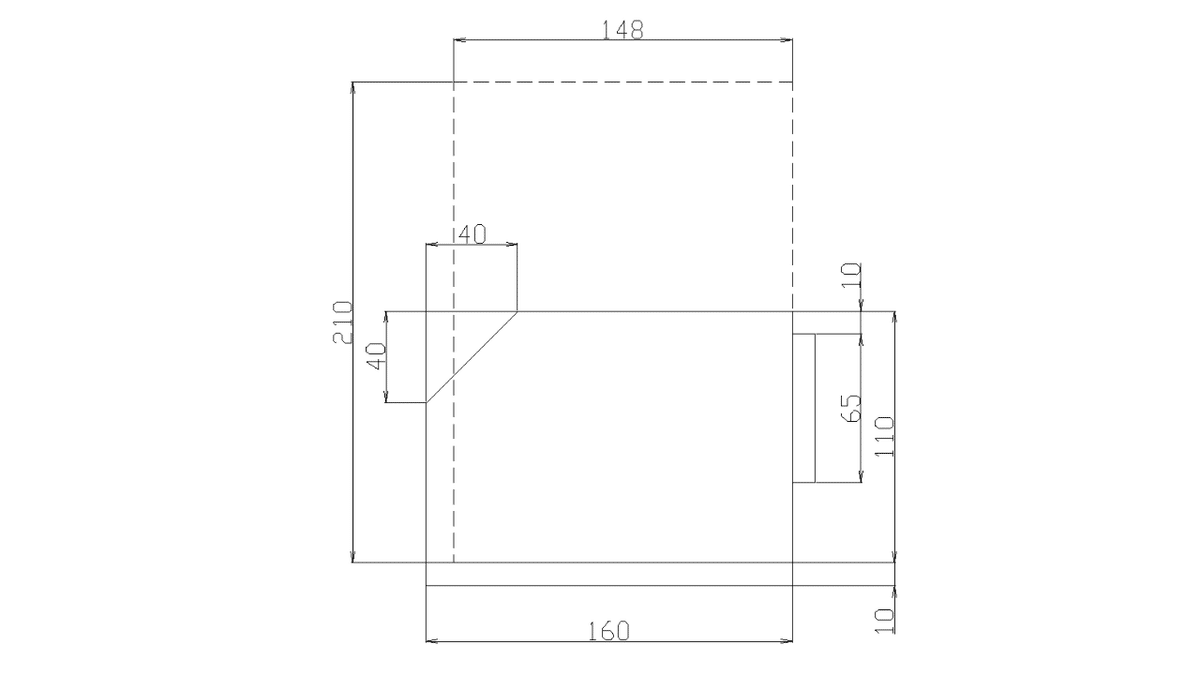

例えば本棚を作るとします。本棚と言うからには本を収納する機能を持った家具ですね。まずは本のサイズを検討して、今回は教科書サイズにしてみるとする。するとA5判サイズ:148x210mmが目安となります。

このA5判の長方形に肉付けする形で、まずは立面図から着手します。

・材料は厚さ10mmの木材とします。

・構成部品は底板・側板が2枚・背もたれの4部品。

・奥行きは本からちょいとはみ出すくらいで。

・高さは本の半分を占める程度で。

とザックリ決めて、A5判の外形に合わせてカタチを作っていきます。

材料や厚さの選択は、前に作ったことがあるか或いは見たことがあるという経験に倣ったに過ぎません(男の子なら技術家庭科の時間に作ってるかも)。奥行き・高さについても同じことです。あとは本棚の幅を決めます。ここは見た目を考えて、本が並ぶと黄金比4:3になるよう寸法を決めます。ここだけは独創的なところかな?

これで正面・側面の形が決まりました。あとはこの2つに倣って上面図を作成し、設計図の完成です。

次に、三面図を基に3Dモデルを作成し、出来上がったモデルをぐるぐると観察してひと手間を加えます。

・底板はちょっと浮かして床との全面接触は避けよう。

・板のコーナーにはRをつけよう。

・背もたれはもうちょい上にしよう。

・側板にオサレなマークをつけてみよう。

最終的に出来上がったモデルを使って総質量を計算してみます。ヒノキとして比重0.5g/㎤をあてがうと、4.9kgという試算になりました。本を載せても安定しそうです。

ここで作業を整理しましょう。

【2D作図】

・ベースになるA5判の選定。

・前例に倣って材質を決める。

・A5判に肉付けするように外形寸法を決める。

図を描きながらではありますが、主に数字、寸法を決める作業をしています。このあたりでは論理思考、つまり左脳を使った作業が進められます。

【3Dモデリング】

三面図を基に3Dモデルを作成します。図面を読み解いて立体化するため、ある種イメージングが必要になりますが、ほぼルーチンワークです。

【3Dモデル修正】

出来上がった3Dモデルを観察して不具合点などをピックアップし、設計の修正を行いました。ここで主に使ったのが右脳のイメージ野です。左脳の論理思考で拾い切れなかった部分をビジュアルイメージで補っています。

設計作業の中で、本棚の設計仕様の大筋を決めているのは「2D作図」です。ここでは設計コンセプトにあたる「A5判の本棚」を基に製品の大まかな形状を決定しました。作業の内容は「寸法決め」で、論理だった思考でその数字は決められています。では作図は何のために?と申しますと、論理野である左脳をアシストすべくイメージ野の右脳を活用する、という作業なのです。

「東大生のノート」は、ビジュアル的に良くまとめられていて頭に入りやすい、という話を耳にしますが、最高学府に入学するような人間は、そもそも脳の活用が上手なのです。コトバをコトバだけで覚えるのではなく、時に図や絵にして印象づけて記憶する。言語野である左脳とイメージ野の右脳とを上手に使って、能力の底上げを図っているのですね。

図面もまた論理とイメージの2つを使って作成しますが、本来は書類です。メインは数字になるので論理思考が大勢を占めるという訳です。

3Dモデリングとその修正は副次的な作業で創作活動とは言い難い。けれども修正作業はイメージ野の活用というところが創造性を必要とする部分でもあります。

最近、生成AIの活用事例として紹介されているのは【3Dモデリング】の作業です。確かにこれまでのPCでは自動化には至らず、人間が自分で入力しなければならない処でした。3Dモデリングは割と地道な作業が多くてうんざりする事もしばしでしたが、これを機械がヒトの何倍ものスピードでこなしてしまうとしたら大幅な作業効率のUPにつながります。

しかも人間の知的作業には一切踏み込まず、ヒトのアシストに徹している点がグッジョブ!です。

「本棚」の事例では2D作図では論理思考、3D修正では直感的思考を使って設計を進めていました。この2つの作業でヒトは創造性を発揮し、AIは其処に敢えて踏み込まないようにする事でヒトとの棲み分けが為されるようになった、というのはとても喜ばしい事だと思います。トポロジーを活用して、どうやって作ったらいいのか頭を悩ますようなゲテモノの生み出す事例より、遥かに利便性がある。こういう事例をどんどん世に出していって欲しいところですね。

余談ですが、本棚の設計作業を見ていて気が付いてしまった。

・寸法を決める。(スクリプト作成)

・生成AIで3D化。(画像生成)

・3Dを修正。(スクリプト追加or再編集)

の流れって画像生成AIのルーティンそのものじゃないの?

でも本棚は工業製品。アートとは違うシロモノなんだよね。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?