両利きの経営(4):何が難しいのか?

ティース教授の「ダイナミック・ケイパビリティ」でも、ペンローズ教授の「企業成長の理論」においても、すでに「両利きの経営」の必要性、「知の深化」と「知の探索」の異なる特性と二項対立の構造については、すでに知られていました。

では、改めて「両利きの経営」では具体的に何が難しく、何を変えていく必要があると理論づけていたのでしょうか?

「両利きの組織をつくる」

私自身、オライリー/タッシュマン教授の「両利きの経営」を読んだ時は書かれている成功・失敗事例、知の深化と探索の考え方、イノベーション組織の作り方、経営トップが気を付けることなど一つ一つ納得してはいたのですが、では、具体的に何をどうすれば良いのか、全体像として、いま一つわかりづらいなと感じていました。

そんな中、AGC(旧旭硝子)の事例を元に、オライリー教授とシェーデ教授そして、組織開発コンサルタントの加藤雅則氏による「両利きの経営」の実践編と呼べる「両利きの組織をつくる」を読んで、ようやく変革対象となる全体像と具体的な変革イメージを理解することができました。

この本では、AGCにおけるこれまでのガラス製品や化学品製品(既存コア事業)における戦い方と、高付加価値製品(モビリティ、ライフサイエンス、エレクトロニクス)に取り組む新規戦略事業を両立させるための苦労と実践が組織開発フレームワークを使ってわかりやすく解説されています。

異なる組織文化とは(何が難しいのか?)

上記、本の中では組織開発フレームワークとして、コングルエンス・モデルが紹介されています。

「組織文化」「組織風土」とだけ聞くと非常に曖昧で、ぼんやりと会社の雰囲気を指しているように捉えがちですが、組織開発の分野では、具体的に何が構成要素となっているか、どう影響し合うのかが理論化されています。

上記のモデル図でも十分、わかりやすいかと思いますが、念のため、組織開発研究会のブログに原著に近い解説が載っていたので、参考までにご紹介しておきます。

ナドラー/タッシュマンのコングルーエンス・モデル(D.A.Nadler and M.L.Tushman)1970年代の組織診断モデルの一つである。

コングルーエンス(congruence)とは適合性、調和といった意味である。

インプットは、リソース(有形資産、無形資産)、組織の歴史、環境、戦略から構成されている。

アウトプットは、システムの機能、グループの行動、グループ間の関係、個人の行動とその影響から構成される。

システムの機能というのは組織を動かす仕組みや制度のことである。

さらにもう少し具体的に。。

さて、既存事業の組織文化は長年の歴史、事業環境、成功体験によって、

組織DNAのように、その組織における戦略・KSF・マネジメントの仕組み・人材・カルチャーといった構成要素がそれぞれに適合・調和して、しっかりと根付いています。

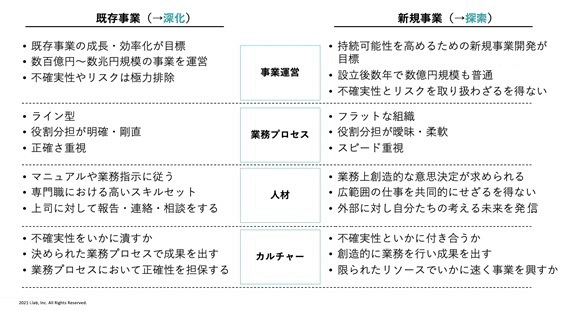

少し前の日経Xtrendにも、「知の深化」と「知の探索」を行う既存事業と新規事業のマネジメントの違いについて、解説記事が載っていました。

著者の横田幸信氏によると「事業運営」「業務プロセス」「人材」「カルチャー」のカテゴリーにおいて、仕組みや考え方が大きく異なると分析されています。

一方、経営トップや経営企画部門、経営実務家としては、違うことはわかったし、散々いろいろなところで話を聞いてきたが、具体的にどうするか、何をどこまで変えるのかが本当の悩みどころ、そして知恵の出しどころです。

日本企業における強み、品質重視(オペレーショナル・エクセレンス)、強い現場力(改善志向>変革)、チームワーク(和を以て貴しとなす ≒ 出る杭は打たれる)から、会社全体を一機にイノベーション型・新規事業型の組織運営やカルチャーに振り子を振り過ぎてしまうと、既存事業の強みを失うだけでなく、社内だけでなく場合によっては顧客サイドでも多くの反発が起こるでしょう。

両組織の作り方・分け方、そして、経営管理や人事など個々の制度や仕組み、人材やカルチャーをどこまで変えていくか、生かすものは何か?

つまり、経営実務としては、いま流行の経営理論や先進企業の事例だからと安易に飛びつくのではなく、自社の強み・弱みをしっかりと見極めた上で、「振り子の振り加減」 仕組みやカルチャーにおいて「変えるところ、変えてはいけないところ」を定め、適切な施策を適切なタイミングで包括的に打っていく必要があります。

次回は「両利きの経営」のまとめとして、これらについて私なりの考えを述べてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?