両利きの経営(2):ダイナミック・ケイパビリティ

「両利きの経営」が話題になったきた中で、改めて「ダイナミック・ケイパビリティ」が注目されています。

ダイナミック・ケイパビリティとは

日本に「ダイナミック・ケイパビリティ」を紹介し、実際にUCバークレー デビッド ・ティース教授に師事された慶應義塾大学 菊澤 研宗教授によるとティース教授と弟子たちとの共著によるダイナミック・ケイパビリティに関する論文は、1995年から2005年の間に経営に関する学会誌で最も引用されたようです。

タッシュマン教授とオライリー教授が「両利きの経営」を「ハーバード・ビジネス・レビュー」に発表したのが2004年ですので、ティース教授の論文からも着想のヒントを得ていたと思われます。

「両利きの経営」の翻訳本が出版されたのが2019年。原書 Lead and Disrupt: How to Solve the Innovator's Dilemmaの発刊は2016年。

ティース教授の翻訳本は2013年に出版されていたらしいですが、難解な内容でもあり、当時はあまり注目されなかったようです。

学説が経営者やビジネスパーソンに広まるには時間がかかることと、タイミングもあるのでしょう。

さて、ダイナミック・ケイパビリティの要点を2014年に菊池教授がダイヤモンドHBRに書かれています。

<1> Sensing:感知 変化する環境の中で機会を感知する能力。

環境変化に伴う脅威や機会を感じとる能力。

<2> Seizing:捕捉 その機会を捕捉する能力。

見出せる機会を捉えて、既存の資源、ルーティン、

知識を様々な形で応用し、再利用する能力。

<3> Transforming:変革 企業境界の内部・外部に存在する

資産の結合・再結合・再配置を通じて、脅威を

和らげるマネジメントを実行する能力。

ダイナミック・ケイパビリティで重要なのは、環境の変化に対応して、企業が既存の資源、資産を再構成、再配置、再利用する点にあり、これをティース教授は「共特化(co-specificity)の原理」と呼んでいます。

つまり、千3つの0から1へのイノベーションではなく、既存事業とのシナジーや化学反応が前提となっていることから、世界の経営学者に続いて、多くの企業の経営陣・経営実務者が広く共感し、受け入れられようになったのではないかと考えています。

さて、菊池教授が2019年に出版した「ダイナミック・ケイパビリティの経営学」では、教授自ら日本企業を広くリサーチし、「成功の罠」にハマらず企業変革に成功している先進企業を取り上げ、ダイナミック・ケイパビリティ理論の本質と照らし合わせています。

本書で取り上げられている企業は富士フィルム、ソニー、YKKなど。

決して日本企業は変革下手なのではなく、米国流のスクラップ&ビルドとは異なる手法で、既存事業から次の事業を生み出す、発展させる大いなる潜在力(ケイパビリティ)を持っているはずだと述べられています。

伝統的企業vsネット系企業

私自身もイノベーションや企業変革については、日本企業vs欧米企業・中国企業といった見方ではなく、むしろ、製造業や小売業、インフラ産業など既存資産を持つ伝統的企業vs多額の資産を持たない(身軽な)ネット系企業やコンサルティング業界等の比較で考えた方が経営の方向性、見方を誤らないと考えています。

日本(ドイツもですが)の主要産業である製造業の地位低下は日本経済の浮沈に大きく影響することから、経済産業省から毎年、多くの実態調査や提言レポートが出されています。その中で2020年3月に出された「我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査報告書」の冒頭で両利きの経営とダイナミック・ケイパビリティについて記載されていました。

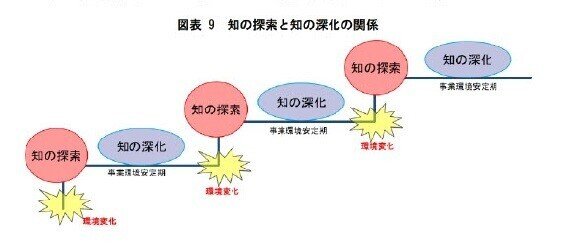

報告書によると、製造業など伝統的企業は既存事業・既存製品の品質向上・コスト削減を徹底的に行う(=知の深化)が故に、製品やビジネスモデルのパラダイムを変えていくようなイノベーション(=知の探索)に乗り遅れ、「合理的失敗」をしがちだということです。

競争戦略論の世界でも、日本企業の得意なOE(オペレーション・エクセレンス)と不得意とされるSP(ストラテジック・ポジショニング)の対比等がありますが、組織能力の世界でもオーディナリー・ケイパビリティとダイナミック・ケイパビリティの二項対立が存在していたということです。

一方で、昔(まだ上場する前)、リクルートの経営企画の方に話を伺ったことがあるのですが、

「自分たちのビジネスは製造業や設備投資産業と違って、事業やラインの撤退に迷うような固定資産やサービス継続責任をあまり持っていない。

昔から数々発行した情報誌も儲からなければ廃刊にしてきたし、ネットに移っても、どうもがいてもダメなサービスはすぐに止めてしまえば良い。

その点から考えると自分たちが普段、接している多くのユーザ企業の経営は本当に大変だと思う」

つまり、ネット系やコンサル系などあまり資産を持たない会社はサービスの浮き沈みも激しく、これはダメだと思ったらすぐに次に移る・移らざるを得ない宿命

「知の深化/オーディナリー・ケイパビリティ」<

「知の探索/ダイナミック・ケイパビリティ」

である一方、

R&D費用や工場、販売店舗など大きな設備投資を伴う従来型企業においては、それまでの投資をしっかりと回収するために、製品改善やイノベーションから生まれた製品やサービスを磨き上げて、時間をかけてでも利益回収していかなければいけない宿命

「知の深化/オーディナリー・ケイパビリティ」>

「知の探索/ダイナミック・ケイパビリティ」

にそれぞれ位置づけられるということではないでしょうか?

そう考えると、一時期、GEのデジタル戦略が話題になりましたが、Predixの低迷など、米国企業であっても製造業など伝統的な産業においては、決してGAFAMやBATに代表されるテック系企業のような形で3つの関門(死の谷ほか)を軽々と超えるイノベーションを連続的に生み出せている訳ではないことが容易に理解できるかと思います。

次回は、日本の製造業を中心とした成功事例をもう少し紹介したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?