ロマンティックMMT−28: ゲーテ・マルクス・MMT① 導きの糸、二元論

こんにちは。

予定では「経済学批判2020への序説」の六回目で、資本論とMMTの論理解説を…と思っていたのですが、実は最近ゲーテの色彩論を初めて通読し、お大きな衝撃を受けたのです。

先にこの話をできるだけ多くの人と共有したくなりました。そして、そのほうが良いはずです。

とう言うのも、資本論を後回しにしたとしても、ゲーテを正しく理解することこそがマルクス理解に直結しますし、もっと言えば、ゲーテの理解なくしてマルクスの理解はできるはずがないとすら今は考えているのです。これがわかると、ゲーテにしっかり触れない日本語の書籍や大学教師や博士号を持った研究者が教えるマルクスなど、その一切が馬鹿馬鹿しく見えてくるはずなのです。

これって口が悪いと思いますか?

ゲーテの正当な罵詈雑言

でも、わたくし nyun の口が悪いとすれば、それはゲーテ譲りであり、マルクス譲りなのですよ。彼らほどではありません。

なにしろゲーテの色彩論こそは、その相当部分が主流の学問の攻撃です。ゲーテですから、それはもちろん攻撃それ自体が目的なはずがありません。そうではなく、本来人間を愛し知を愛するための学問がそうなっていないことへの怒りを表明しているのです。

学問の歴史上、ニュートン学派以上に頑迷固陋なものはついぞ確かめたことがない。この学派は、真理を希求する多くの人間の生命を枯死させ、また私からも、より楽しかるべき数年間、より実り豊かであるべき数年間を奪いとってしまった。

わかる。。。

わたくし nyun も、経済学というバカ学問に何年も騙されてきましたから。

それゆえこの学派とその創始者に私が罵詈雑言を浴びせたとしても、どうぞご寛恕いただきたい。われわれの衣鉢をつぐ方々のお役に立てばと念じるばかりである。

ゲーテの色彩論とMMT

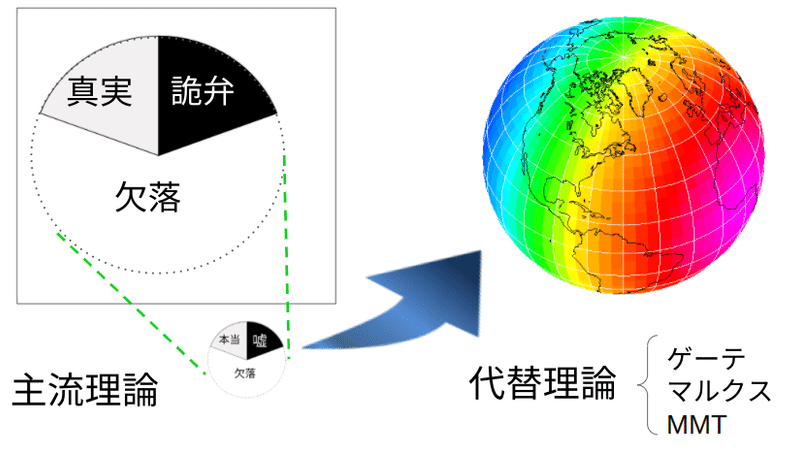

まあ、まず図を見て下さい。

左は、いわゆるゲーテの「色相環」。

そして右は、わたしが「JGP[職業保証制度]を図にしてみる(JGPの話3)」という記事でJGPを説明するために考案した図です。

似ています\(^o^)/

右の図で言いたかったことは、次に述べる経済学の二つのおかしさでした。

一つは図の白い部分で、社会に包摂されている老人や子どもや障害者の見落としです。「生産性」に貢献しない戦力外の人びとの扱いがひどすぎる。

もう一つがピンクです。ここは雇用を望みながら満足な雇用機会が得られていない膨大な人たちです。

経済学者は公的雇用(公的事業)と民間雇用(民間事業)の話に終始して、失業者(働く意志がありながら雇用されていない人びと)の扱いがひどすぎます。彼ら全員を雇用しない理由はあるのか?という、指摘です。

主流経済学は「白」と「ピンク」をなぜか見落としているのです。

光の主流理論

では、光です。

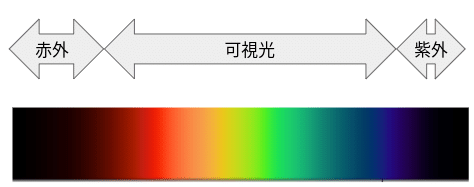

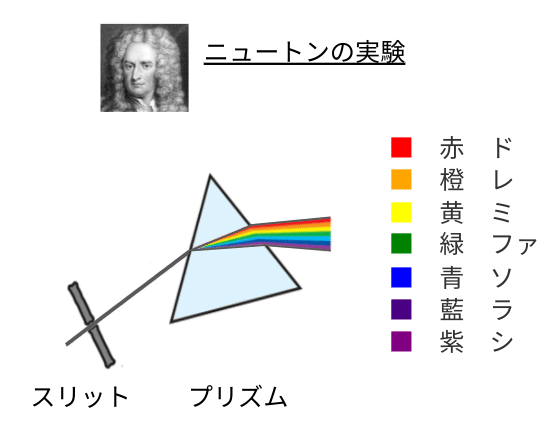

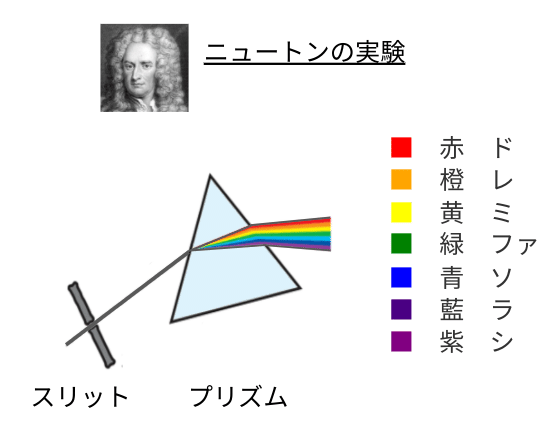

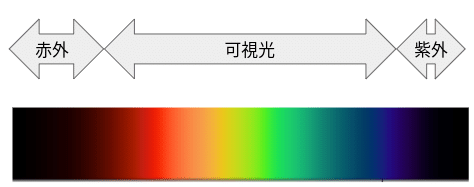

このような図を見たことがあると思います。

これは光を電磁波として捉えて、波長が長い順に並べた図ということになっています(「波長」でなく「屈折率」でも同じです)。

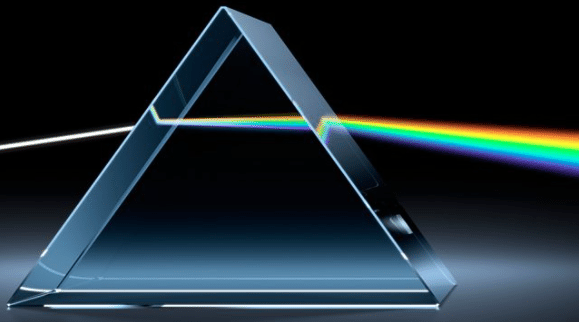

実験的にプリズムを使うと太陽光を七色に分割できますが、それは光の色によって「屈折率」が異るからとされています。

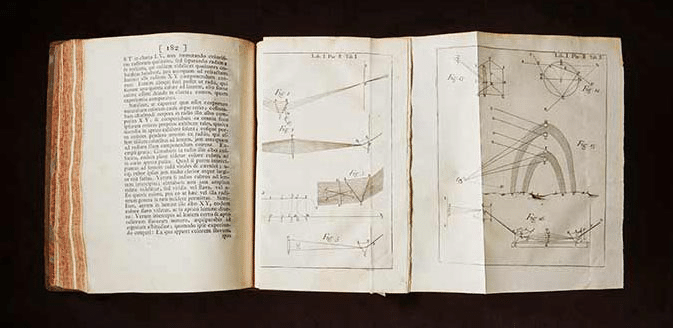

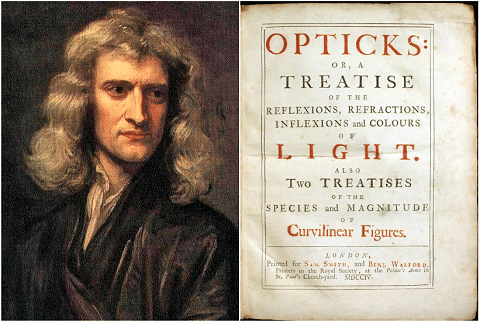

この理論を確立したのがアイザック・ニュートン(1642-1727)であり、1704年に出版された「光学」がその集大成でした。

あとで触れますがニュートン自身、この本については一字一句の加筆も望まず、ラテン語への翻訳も彼自身が眼を通したそうです。

その45年後の1749年に生まれたゲーテの時代には、この理論はすっかり基礎理論として認知されていて、主流理論の地位を不動のものにしていたのです。

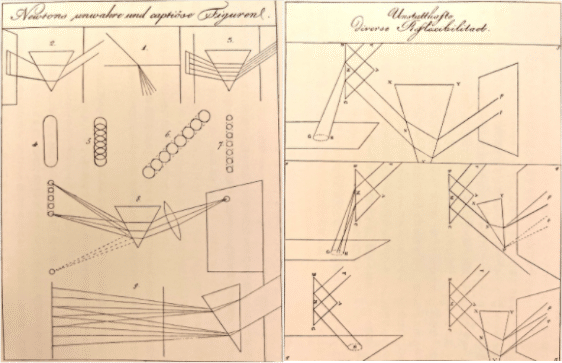

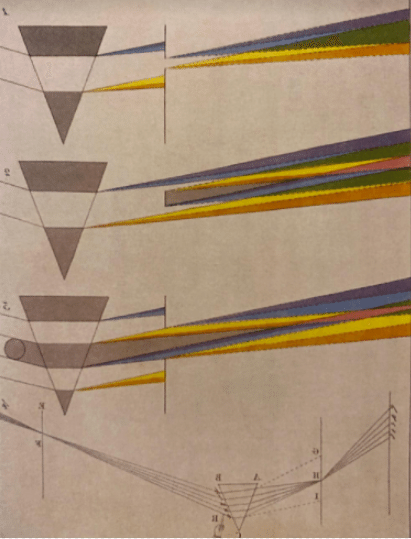

さまざまな説明方法がそこから生まれたことをゲーテは図にまとめていたりします。

これから説明したいことは、この「光学」の誤謬です。MMTやマルクスの主流批判と話の構造が全くと言っていいほど似ているからです。

ゲーテはこの誰もが常識と考えていた主流の理論を根本的に、また徹底的に批判しています。「色彩論」とは、その批判と、ニュートンとは全く異る色の理論を本にまとめ上げ、しかもギリシャ以降の色彩理論の歴史を徹底的に調べ上げた大作なのです。

(分量としては最後の「歴史編」が全体の半分を占め、これは今で言う科学論の先駆けでしょう。その内容の質は、T・クーンの「科学革命の構造」など目ではありません。個人的にこれに匹敵するのは、たとえば山本義隆の作品群。「熱学思想の史的展開」が感じとして近いです。)

それなのにその真価に気付いている人は多くありません。それどころか「ニュートンに軍配があがった」「ゲーテが間違っている」「せいぜい代替理論(オルタナティブ)か補完理論にすぎない」という評価を下す人がほとんどであり、トンデモ呼ばわりする向きもあるほどです。

でもちょっと待ってください。

補完理論というより代替理論だという主張

こうした状況も含めて、色彩論の扱いは今のMMTやマルクスの資本論とそっくりです!

わたくし nyun の見解では、MMTも資本論もゲーテの色彩論も、人類のより良い将来につながる理論だととしか思えません。そしてどれも主流学派への対抗理論、補完理論ではなく「上位互換理論」という形をしています。

対抗理論、補完理論と考える人は次のようなイメージです。新しいことを言っているけれど、いずれは一つにまとまる…

ところがMMT・マルクス・ゲーテが言っているのはそうではないのです。

ちがいます。

そうではなく、彼らは理論を置き換えなければいけないと主張するのですね。ゲーテはこう書きます。

ニュートンのような人々は、天才的、生産的、暴力的で、それが現実の世界と一致することになるかどうかあまり問うことなく、ひとつの世界を自分自身から生みだす。彼らのなかで展開していることが世界精神の理念とうまく一致するならば、人類が驚嘆しそして何世紀ものあいだ感謝してしかるべき真理が知られるようになる。

これはマルクスがアダム・スミスやセイやリカードに向けた言葉と似ています。彼らの理論は現実と離れた詭弁が主流理論として流通することがあるのです。

しかしそのような有能で天才的な性格の人物の中で、普遍的な世界に対応しない妄想のような像が発生すると、そのような誤謬は暴力的に蔓延して、何世紀にもわたって人類の心を奪い、甘言に乗せることになる。

…(中略)…

ニュートンは誤っている。しかも決定的に。彼ままず自分の論は信が置けるとみなし、それを性急に確信してしまう。しかも自分の仮定する気のきいた思いつきを経験によって実地に適用するには、いかに困難な手立てが必要かを悟らないうちに。しかし彼はもう自説を公表してしまっており、それからは自説を貫徹するために、怠りなくその鋭敏な智力を総動員する。そのさい彼は信じがたい大胆さで、馬鹿馬鹿しいことを確実に真なるものとして、世間に向かって臆面もなく主張するのである。

…(中略)…

ニュートンは自らの信念を、その頑迷さともども弟子たちに伝えた。そしてこれらの弟子が、もはや見る眼も聞く耳ももたずに、師匠が教えこんだ古い信仰告白を十年一日のごとくくり返すとしても、党派根性の何たるかを知っている人なら怪しむことはないだろう

…(中略)…

彼の弟子と後継者は、師の言葉をたえずくり返す。彼らはまず、こっそりと自説に好都合なことを確定しておき、それからもっぱら自然と、感覚と、人間の悟性に反して振る舞うのである。

…(中略)…

(『光学』が)ラテン語版によって世界に広まり、次第に学校に導入される。実験技術者はニュートン学説を支持する。こうしてこの窮屈に詰め込まれ、自ら凝り固まった学説は、触れればすぐに死を招く主の方舟となる。

このくらいにしておきましょう。

とにかく、MMTがそんなくだらない学説に取り込まれる必要はまったくないのです。それは既に詭弁と欠落に満ちていて「何でも言える」レトリックでしかないからです。

だから、こうです!

というわけで。

MMTと、マルクスの経済学批判と、ゲーテの色彩論は同じ形をしています。前回のエントリでは、この表で指摘しました。

しかし、これらの理論は「わかるまではわかりにくい」という共通点を持っています。それはわたしたちが知らず知らず主流理論の教育を受けて来たという歴史があるためです。

ごく一部の人以外は、主流とは別の見方をすると言われてもそのやり方がわかるはずがないのです。

ゲーテの得意技、「導きの糸」

このようなときに、導きの糸を探すことです。「導きの糸」といえばゲーテの代名詞の一つです。

この世界は縦糸と横糸の複雑な織物です。そんな世界を理解したいときの、一番いい方法は導きの糸を探すこと。何の方針もなしに世界をバラバラに観察したところで本当のことがわかるわけがないわけです。歴史という織物を拷問にかけたところで自白してくれるというものではありません。

糸を探さなければなりません。

ゲーテにとってこの世界は小説でも自然でもそのあたりは同じです。

晩年の「親和力」という小説を紹介しましょう。

オティーリアという重要な登場人物は、既婚者と恋に落ちるのですが,その恋人と自分の恩人であるその妻との間に生まれた子供を死なせてしまいます。そしてその罪の意識から絶食により若くして命を絶つのです。このかんの登場人物の心理状態は直接描写されません。その一連の自体における心の動きは、残されたオティーリアの日記から読者に想像させようという仕掛けになっています。

オティーリアの日記を一筋に貫くものは思慕と愛着という一本の糸であり、それがすべてを一つに結びつけ全体にはっきりとした性格を与えている。

ゲーテは読者にその糸をたぐれと命じているわけですね。

そのことによって、感想、観察、書きぬかれた箴言その他日記にみられるもののすべては、書き手オティーリアに固有のものと化して、彼女にとって重要な意味を持つようになっているのである。私たちが選びお伝えする個々ばらばらの一節一節でさえも、それについての決定的な証拠となろう。

「動物学の諸原理」から

それゆえ私は、生まれつきの素質に従って、何よりも導きの糸を探した。換言すれば、それは出発する点、手がかりとする原則、迷い出ることのない範域である。

このように、ゲーテの読者は著作から「導きの糸」という考え方を叩き込まれてしまうのです。

別エントリで紹介したマルクスに大きな与えたはずのノヴァーリスもまたゲーテに理想を見た一人ですが、こんな断章があります。

本来的な哲学体系は、自由と無限を、または誇張して言うならば非体系性を、体系へともたらしたものであるべきだ。そのような体系のみが、体系の誤りを避け、不正にも無秩序にも陥らずにいることができる。

哲学の普遍体系は、時間のような、一本の糸であるべきである。それを導きの糸とし、私たちは無限の規定をくぐり抜けることができる--それは、もっとも多様な統一の体系、無限の拡張の体系であって、自由の羅針盤であらねばならない。

マルクスの「導きの糸」も有名です。『経済学批判』の序言のこの部分ですね。

私にとって明らかとなった、そしてひとたび自分のものになってからは私の研究にとって導きの糸として役だった一般的結論は、簡単に次のように定式化することができる。

人間は、彼らの生活の社会的生産において、一定の、必然的な、彼らの意志から独立した諸関係を、すなわち、彼らの物質的生産諸力の一定の発展段階に照応する生産諸関係をとり結ぶ。これらの生産諸関係の総体は、社会の経済的構造を形成する。これが実在的土台であり、その上に一つの法的かつ政治的な上部構造がそびえたち、そしてこの土台に一定の社会的意識諸形態が照応する。物質的生活の生産様式が、社会的、政治的および精神的生活過程一般を制約する。

人間の意識が彼らの存在を規定するのではなく、逆に彼らの社会的存在が彼らの意識を規定するのである。

この最後のパラグラフはあまりにも有名で、マルクス研究者は「導きの糸」という言葉からゲーテでなく、マルクスのこの箇所を思いかべる人が多いようです。

この有名な「人間の意識が彼らの存在を規定するのではなく、逆に彼らの社会的存在が彼らの意識を規定するのである。」という考えも、その原型はノヴァーリスやゲーテに見出すことができます。

ノヴァーリスならば、別でご紹介した宗教の儀礼性についてですが、ゲーテならば、上の小説「親和力」もそうです。

『親和力』にみられる、自由と支配的イデオロギーの葛藤

親和力には悪人は登場しません。

エドアルトとシャルロッテという熟年の夫婦を中心とした四人の男女が自然に惹かれ合うことになった結果、道徳や秩序という社会的枠組みと衝突し葛藤する物語。

そこから、きわめて重要なシーンを一つ。

情熱の人エドアルトが趣味のフルートを吹くとき、理性の人である妻シャルロッテのピアノ伴奏は巧みに演奏をコントロールします。このときエドアルドの主導権は「自由」でなく「秩序」にあるのです。

対して感性の人であるオティーリアはその演奏を数度聞いただけで、エドアルトがどう演奏したいかを感じとりそれを覚えてしまうのです。

そしてエドアルドは、オティーリアの伴奏によって初めて、それまでのシャルロッテの伴奏では経験したことがなかった、二つの心が響き合い一つに溶け合う体験をするのです。

「おまえは私を愛しているのだ,オティーリア,おまえは私を愛しているのだ」

この瞬間からエドアルトにとってせ界が一変した。彼は、もはやこれまでの彼ではなく、世界はもやはこれまでの世界ではなかった。

気づくまではわからない。でも、気づいてしまえば世界が変わる。

そういうものですよね。ある学問が詭弁であるということも「気づく」か「気づかない」かにかかっています。

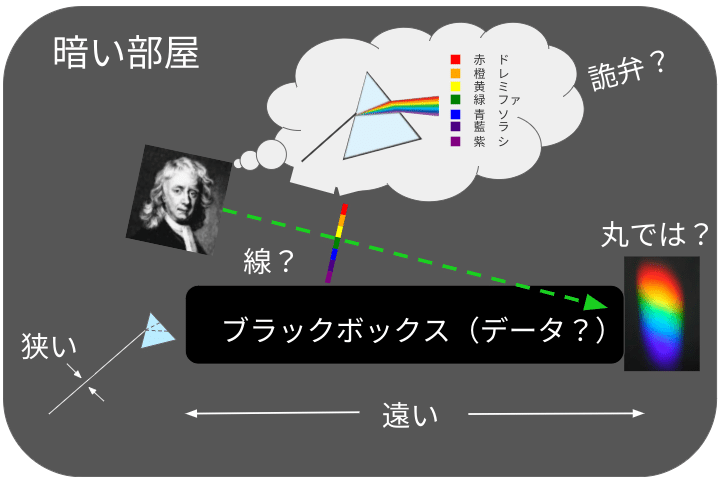

ゲーテが色彩を研究したきかっけ

色彩論の末尾に置かれる「著者の告白」には、ゲーテが色彩の科学に目覚めた瞬間のエピソードが書かれています。

当時プリズムは貴族の高価な「おもちゃ」だったのですが、ゲーテは友人から借りっぱなしにしていたそうで。

私は友人からプリズムの返却を激しく要求する催促の手紙を受け取った。…(中略)…しかし箱を取り出して使者にもう手渡そうかというときに、突然私はプリズムを通してとにかく急いで見ておきたいという気持ちになった。…(中略)…ちょうど私は全体が白く塗られた部屋にいた。プリズムを眼の前に取り上げたとき、私はニュートン理論を思い出して、白い壁全体がさまざまな段階に染められれ、そこから眼に反射してくる光が多数の色彩を帯びた光に分散して見られることを期待した。

しかしプリズムを通して見た白い壁が相変わらず白いままであったとき、私はどれほど驚いたことだろうか。暗い部分と接するとこにだけ多少とも鮮明な色彩が見られ、最後には窓格子が最も鮮明な色彩をもって現れたのに、外の淡灰色の空には色彩の痕跡がまったく見られないとは。だがあれこれ考えるまでもなかった。色彩が生み出されるには境界が必要であることを私は認識し、その瞬間まるで本能的に、ニュートン学説は間違っている、と一人大声で叫んでいた。

さて、ここでゲーテは何に驚いていますか?何かすごいものをみたのでしょうか?

そうではなく「白い壁が白いままであった」からですね。

その直後、ごくわずかな、暗い部分と接するところに鮮明な色彩を発見したのです。ここから始まった色彩論は、ニュートン光学より遥かに広大な知見をもたらすことになります。

色彩論の光景

ここでもう一度、上の主流スペクトルに対比させてみましょう。

こう思ったことはありませんか?

「白」や「ピンク」は?

そうなんですよね。ないのです。

ニュートン光学は、文字通り「白」と「ピンク」を見落としているのです。

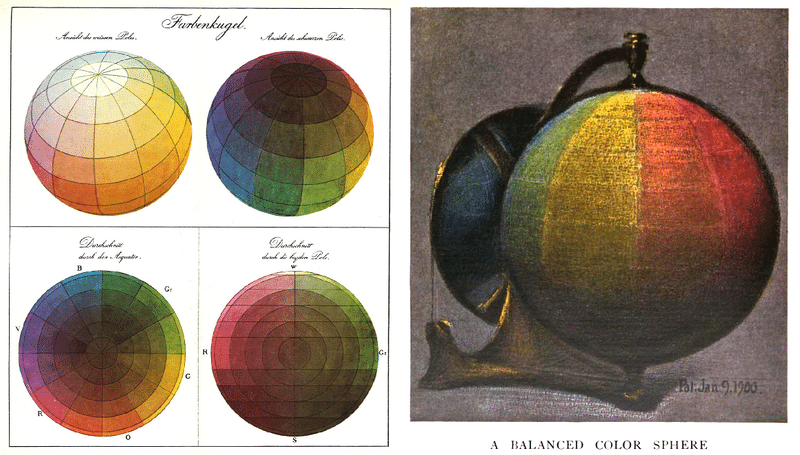

ルンゲの色球

画家フィリップ・オットー・ルンゲ(1777−1810)はゲーテの色彩論に関心を持ち、色彩球を完成させます。

この色彩球にはピンクが見えますね。人間の感覚からすれば紫と赤の間に赤紫があり、その系列にピンクがあることはごく自然にわかります。

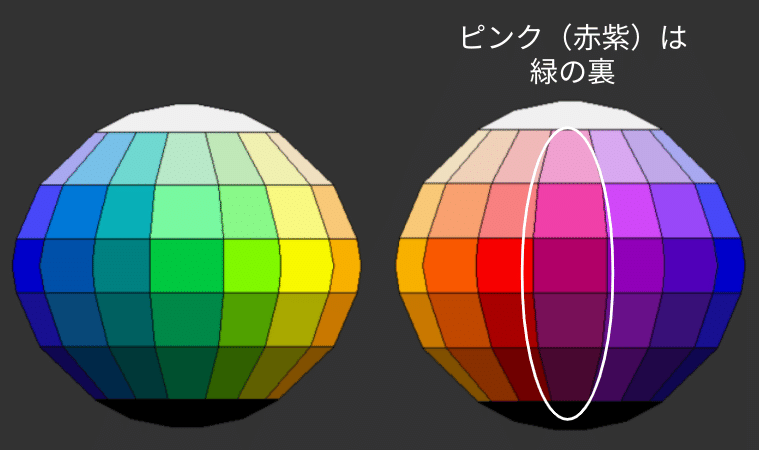

図で表すと、白く囲った部分です。

ちなみに、このルンゲという若くして亡くなった画家も哲学史の中で重要で、のちに哲学者ヴィトゲンシュタインもルンゲの書簡に啓発されて「白は最も明るい色」「透明な白はあり得ない」「赤い緑はありえない」といった思索を巡らすことになります。

ゲーテによる「主流理論」批判を図にしてみる

では、いったいゲーテが主流理論をした内容の核心部分を紹介したいと思います。

ここがポイントであり、現代の役立たずのガクモンにも通用する話です。それは物理学や経済学に止まらない現代文明批判だと nyun は思います。どっちもどっちではありません。

ではやってみましょう。

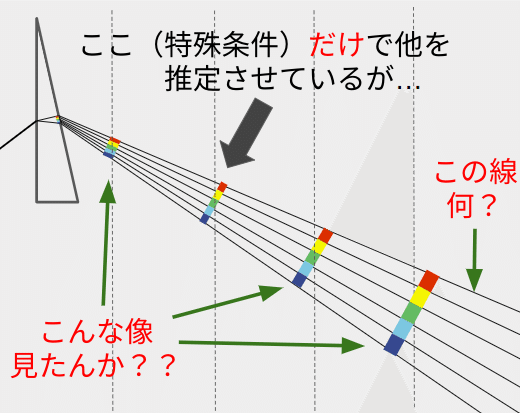

こういう図は今でも見かけませんか?音階との対比はともかくとして、根本的におかしいのです。よかったら少し考えてみてください。

もしいまゲーテがこの図を見たら、人類の進歩の無さに呆れると思うんですよ。あら探しをしようとしたら、いくらでもできますね。

音階に結びつけていること以外にすぐに気づくのは、「線引き」が恣意的であること。青という名前を付けて区切り線を引いているわけです。

でも、それだと緑と青の中間色はどうなるの?

もう少し考えてみて下さい。

…

…

よろしいでしょうか?

ゲーテはこの主流論理を次の言葉で切って捨てます。

研究者が自然を拷問台にかけ、あらかじめ自分が信じ込んだものを自然に自白させようとした。

「導きの糸」からの真理を探し求めるゲーテが怒るのも無理ないくらいひどいものです。

なぜなら七色のスペクトルは「自然を拷問にかける」ほどの、かなり限定された条件でしか出現しないのですから!

論理としては、下の図のような話です。

小学校の理科教室などで、これを試してみたことがある読者の方も多いのではないでしょうか?

キレイに七色を見ようと思ったら、カーテンで日光を遮ったり、教室の天井に映すなど、かなり人工的な条件が揃っていたと思います。しかも理科の先生はあらかじめ何度か練習していると思います。

実際は、別の像が出ます。それをゲーテはちゃんと記録しているんですね。

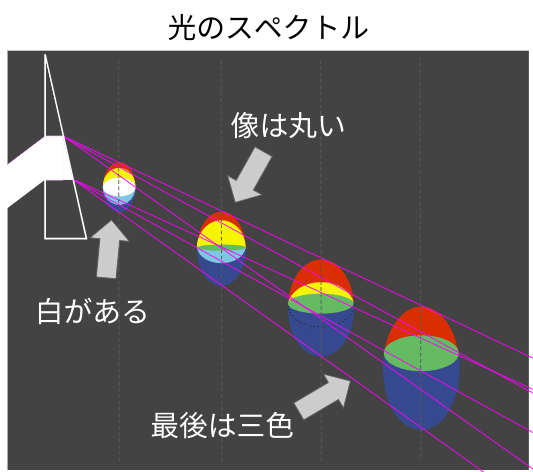

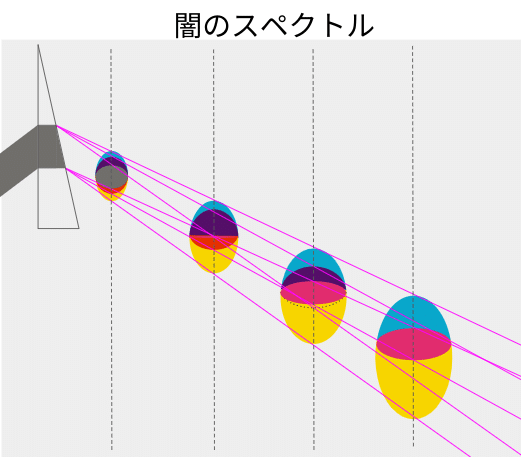

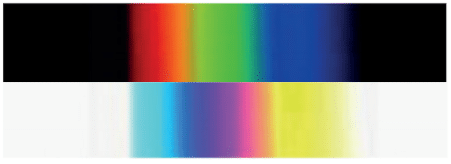

ゲーテによる正しい「光のスペクトル」

ニュートンは、いったいどうしてこのように描かないか?というゲーテのスペクトル図はこのような感じです。

こういうものをちゃんと作った人にとって、ニュートンのスペクトルがどれほどくだらなく見えるかわかるでしょうか。

しかも。

これはまだピンクと白がないことになっています。ゲーテは、光のスペクトルに対応する闇のスペクトルを描いているのです。

もう一つのスペクトル

上の図に対応させる形で再現してみましょう。

すごいと思いませんか!?\(^o^)/

適切に実験を設計し、導きの糸を発見し、あとは事実を素直に解きほぐして行きさえすれば、努力と論理の力によって人間は、この二つのスペクトルという地平に辿り着けるのです。

あまりに美しい人類の宝の一つです。

以上のように、ゲーテは光と闇の「二元論」からスタートして、多様なデータを自分の手で集めた結果、壮大な理論を構築します。

対して、ニュートンの光学は恣意的な特殊データからまったく事実とは異る「頭の中の作りもの」でしかありません。

主流の学者はそんなものを後生大事に「発展」させていた/いるのです。

おっと、悪口は言葉の魔術師ゲーテに語ってもらいましょう。

ゲーテの痛烈な一元論批判

論争編の序論から引用していきましょう。

(ニュートンの学説は)白色光を扱い、色彩現象を生みだすためにさまざまな外的条件を用いてはいる。しかし、われわれの学説はこうした条件そのものに価値と尊厳を認めており、光から色彩を発生させられるなどと思い上がってはいない。むしろ、光と光に対峙する闇とがともに相まってこそ色彩が生みだされること、これを証明するのがわれわれの学説にほかならない。

そして序論の締めくくりの前段はこうです。

二元論を隠蔽する一元論という批判(「資本論」と共通)

ニュートンが光にしか手がかりを求めない以上、彼の出発点はわれわれよりも単純なんところにあるように思われるかもしれない。しかし、光にさまざまな条件を課す点はわれわれと異ならないとしていも、ニュートンは色彩となって生みだされたものにこれらの条件が不可分に関与していることを否認する。彼の学説は、原子論ともユニテリアン派ともいわれるが、それは外見でしかない。彼は単一性のなかにあらかじめ多様性を縫いこんでおいて、そこから多様性を取り出そうとしているにすぎない。われわれからみれば、こうした多様性はすでに告知した二元論から展開させ、構成するほうがずっと適切なのである。

シビれますね、ここ。

「単一性のなかにあらかじめ多様性を縫いこんでおいて、そこから多様性を取り出そうとしているにすぎない」!

ゲーテの理論では色彩とは光と闇の闘争ないし和合の産物です。たとえば屈折率などという単純な一元論でなく、二元論だということです。

マルクスの資本論第一部と比較します。資本論は「剰余価値への転化」の章に代表されるように、主流の理論であるリカードの資本蓄積の理論が「利益率」というアドホックな数字をあらかじめ想定したものであることを批判するのです。そして、剰余価値の真相は「労働者」と「資本」の闘争という二元論として見るべきだというストーリーになっています。

そっくりなんですよ。

この note ではおなじみの「哲学の貧困」のこれもそうです。

みんなのように、晴れているので大勢が散歩に出かけるという代わりに、プルードン氏は晴天であることを確かめることが可能になるよう、みんなを散歩に行かせるのである。(哲学の貧困)

ゲーテの文章に戻りましょう。序論の締めくくり。

では、虚偽を真実とし、真実を虚偽とするために彼がおこなっている仕事ぶりはどのようなものか。その点を明らかにするのがわれわれの任務であり、また本論争編の本来の目的にほかならない。

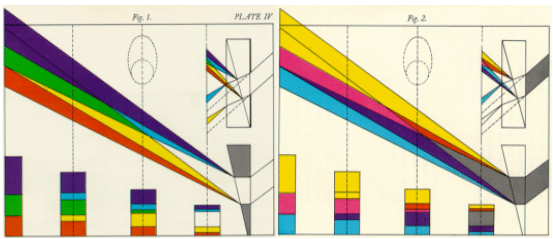

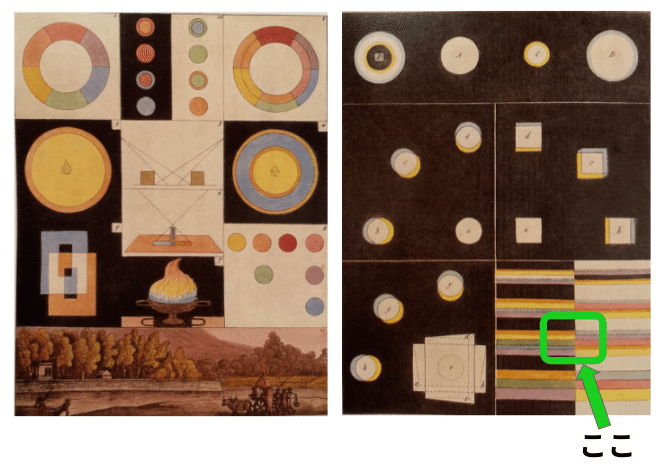

ニュートン「虚偽を真実とし、真実を虚偽とするために彼がおこなっている仕事ぶり」を明らかにした次の図の実験は象徴的です。ゲーテはピンクが報告されていないニュートンの条件(光のスペクトル)に条件を加えてみせることでピンクを出現させます。

三通りですよ!

二つのスペクトルと「補色」

というわけで、主流のこちらの図を再掲しますが。。。

これはスペクトルの片側でした。

本来これはこうでなければいけません。

ゲーテに敬意を評して、ご本人の図も。

なお、上は下の図の一部を拡大変形したもの。

ついでながら、上の図左下の風景は「青が見えない人」には風景がこのように見えるだろうという図です。そういうことまでやっている。

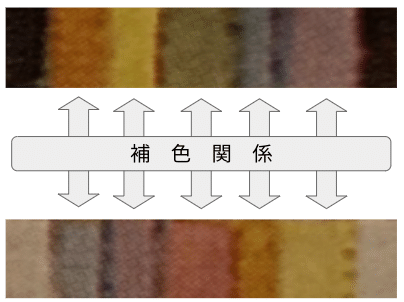

また、二つのスペクトルの色は「補色同士」の関係にあることもゲーテは突き止めているのです。

でも「補色」って何でしょう?

呼び合う色、補色の不思議!

ではゲーテはどのように補色を発見したのでしょうか。

いや、そもそも補色とはいったい何でしょう?

(ここで「いやいやその前に「色」とはいったい何?」という疑問を持つ人がおられると思います。ごもっとも。その話は次回です!)

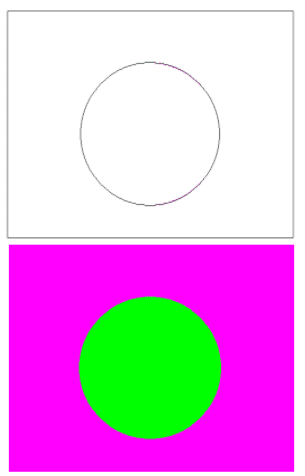

ピンクと緑でやってみましょう。

下の図の緑をじっと15秒くらい見つめてから、直後に上の白い丸を見つめてみてください。そうすると真ん中にピンクが、外側に緑が現れると思います。

不思議ですよね。

その色を呼んだのは誰かの意志ではありません。何かに導かれているわけです。緑の丸を見るという行為に呼応して、補色と言われているものが呼ばれるのです。

「オティーリアとエドアルト」「シャルロッテと大尉」

「親和力」の上記のシーン、オティーリアとエドアルトは演奏という「行為」によって互いの特性と愛を理解するわけですが、それを聴いているシャルロッテと大尉にも微妙な気持ちが芽生えていくのです。

二人の合奏からは二つが一つに溶け合ったいきいきした音楽が生まれるのでした。それは楽譜にこそ忠実ではありませんが、この上なく快く優しく響いたのです。

(中略)

この不思議な出来事を、大尉とシャルロッテも不思議な気持ちで見つめるばかりでした。たとえば私たちには、子どもの行為を心配しつつ、かといって叱ることもできず、むしろそれを羨ましく感じてしまうことがありますが、二人はそのような微妙な気持ちを感じていたのです。というのも、この二人の間にも先の二人が寄せ合う好意に劣らない感情が大きく育ちつつあったので。

「オティーリアとエドアルト」そして「シャルロッテと大尉」という二組の心には演奏という行為によって、色で言えばちょうど補色のような現象が起こっています。

上の絵で緑の丸を凝視するという「行為」によってピンクの丸が呼び起こされるのと同じです。しかし結婚しているのはエドアルトとシャルロッテ。

人生とはこういうものですねえ。。。

わたしたちの「愛(Liebe)」も「苦悩(Leiden)」も、それぞれの「行為(Taten)」によって意志とは別に導かれるものなのです。

色彩は光の行為(Taten)であり、受苦(Leiden)でもある

(色彩論の緒言より)

これが「自然」ということになるのですが、親和力の四人はその自然が結婚制度に基づく社会秩序と衝突します。つまり意識というものは、社会的構築物によって「も」規定されている。

「論争編」の序文の、今度は冒頭のゲーテの意気込みをご紹介したいと思います。

研究の「導きの糸」(Leitfaden)

色彩の性質はすでに解明ずみであるなどと思い込んだり、あるいは、確実にひとつに理論化できるとまで信じるむきもあるようだが、事態はおよそ異なるのだ。色彩現象を巧みにも人為的に秩序づけた仮設が主流の位置にまつりあげられているにすぎない。しかも人々はこのような仮説のもとに、内容空疎な珍説をまことしやかに流布させてきた。

この学派の創立者、非凡なるニュートンがどのようにしてこうした臆見に到達し、それをこね固めて人々にあれこれと伝授したのか、その経緯はいずれ歴史編がわれわれに教えてくれるだろう。ここでは『光学』という題名で知られる彼の著作を取り上げることにしたい。この著作は、それ以前に書いたものを彼が編纂しなおし、まとめあげたもので、彼の信条がここに集大成されている。ニュートンの晩年に出版されたこの著作については、彼自身それが自分の信条の完璧な表現であると公言し、またこの書物に関しては一字一句の加筆も望まず、ラテン語への翻訳も彼自身が眼を通している。

この労作を計画するにあたっての真摯さ、完成に導くうえでの緻密さは、比類ない信頼の念をよびおこした。ここには反論の余地のない真理が語られているとの確信が次第に広まり、その結果、この書物は自然現象を科学的に論じるための手本として今なお世間に通用している。

それだけにこの著作を部分的に翻訳し、抜粋し、注釈をつけることは、われわれの目的にとって有効かつ必要なことであろう。つまりわれわれは、今後この問題を研究される方々があの錯綜した迷宮をうまく通り抜けられるように、手がかりとなる導きの糸を紡いでおきたいと思う。

「虚構の構築物」をあばく論理

マルクスの読者ならば、上に続く以下の個所がマルクスのイデオロギー論および「上行法下行法」という考え方の原型であることに気づくでしょう。

引用を続けます。

言うまでもなく教師たる者が自然の事物について述べるさいは、経験から原則へいたる道か、原則から経験へいたる道かのいずれかを選択しなければならない。といっても、この両方を交互に用いてもかまわないし、それどころかそうすることが不可欠な場合も少なくない。ところがニュートンはまるで弁護士のように、両者を併用して述べるやり方を自分の目的のために悪用し、じちうは最初に紹介し、導き出し、説明し、証明しなければならないものを既知のものとして片付けてしまい、さらには自分が一度述べておいたものにうわべだけ適合するような現象を膨大な現象の中から選びだしてきたりする。そこでわれわれに課せられた任務は、こうした試みをニュートンが無秩序に、恣意的におこない、しかもこの試みを率直に報告しないばかりか、むしろますます複雑化し、重層化してしまう点を明示し、また説明することにある。ニュートンがこのようなやり方をとったために結局、最高の頭脳の持ち主でさえ、自らすすんで四大を融和させ、それに秩序を与えるという計り知れない苦労など引き受けるのはやめ、それよりもニュートンの作り出したカオスを敬虔な面持ちで崇拝したがる、というありさまなのだ。

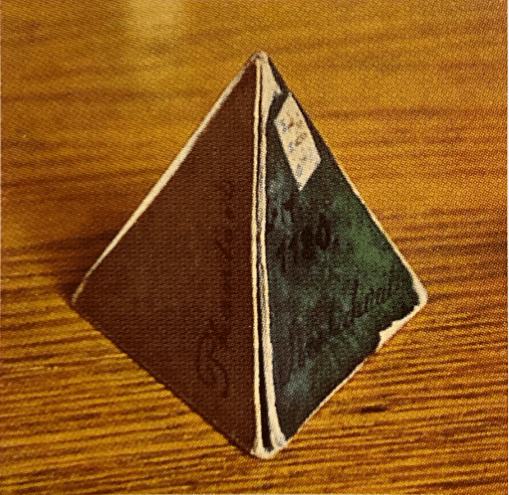

なお「四大」とは、理性・悟性・感性・想像力の四つのことで、カントに始まるドイツ観念論哲学の重要概念で、これら四つのバランスが大切とされます。ゲーテの書斎にはこの四大を表す正四面体が置かれていたそうで、下はその写真です(「色彩論」の図版集より引用)。

色彩、補色は「生命の永遠の公式」の発現

補色の話に戻りましょう。

色彩を知るためには補色現象を捉える必要があるのです。こうした法則を持った不思議な現象こそが導きの糸だからです。

緑を見るから反対側のピンクが現れ、ピンクを見るから反対側の緑が現れる。

ここにも、網膜のすぐれた活動性がよく認められると思う。つまり、生あるものはすべて、自分にあたえられたある特定の状態に対して、必ずその反対の状態をひそかに生みださざるをえないものなのである。呼気は吸気を、吸気は呼気を必ず前提にしている。収縮と拡張の関係もまた同様である。これこそが生命の永遠の公式であり、ここにもそれが示されている。

次回説明しますが、実は白(明)と黒(暗)でも同じです。

暗があたえられると、眼は明を呼び求め、明に出会えば暗を呼び求める。このように対象とは反対のものを自分の中から生みだす点にこそ、対象を捉える目の生態性と正当性とがあらわれている。

ここで、マルクスの「経済学・哲学草稿」から。

感性的であるということは、受苦的であるということである。それゆえ、対象的な感性的な存在としての人間は、一つの受苦的な存在であり、自分の苦悩を感受する存在であるから、一つの情熱的な存在である。

それゆえ、対象的な感性的な存在としての人間は、一つの受苦的〔leidend〕な存在であり、自分の苦悩〔leiden〕を感受する存在であるから、一つの情熱的〔leidenschaftlich〕な存在である。情熱、激情は、自分の対象にむかってエネルギッシュに努力をかたむける人間の本質力である。

自然が人間社会の縦糸ならば、制度(結婚制度や資本制度)が横糸となり、そのはざまで愛したり苦悩するのがわたしたち人間だ、というわけです。(マルクスはこの概念をフォイエルバッハから受け継いでいるというバカ学者がいたようですが、そのはるか前にこれはゲーテの文脈ですので!)

光学批判、経済学批判

もしあなたがマルクスの読者ならば、ゲーテの思想がその原型になっていることは以上の記述でもう明らかだと思います。

マルクスはゲーテに倣い、常に人間や概念や事物の「本質」「原型」から議論を出発し、科学においては実に合理的、論理的な理論を展開します。そして、学問がそうなっていないときに容赦のない反論を行います。

彼ら(学会)は位階をもち、それを分かち与えることができるのだ。彼らは権利を所有し、それを委任することができる。つまり、彼らは彼らの会員に対して存続するものであり、同じ団体に対し、またその他の国家部門、国民、ある種の関係にある世界に対して存続するものでもある。彼らが受け入れるすべての者の、個々の論点がその地位にふさわしいものであるとは限らない。彼らが認めることの一切は正しいとは限らないし、彼らが非難する一切が間違いであるとも限らない 。

何度も恐縮ですが、経済学もこの note ではおなじみの「哲学の貧困」で指摘された「みんなを散歩に行かせる」という現実離れした議論を最初に受け入れさえすれば、何でも言えるわけです。

資本は貨幣の行為であり、受苦である

次回予告です。

ゲーテが「色彩は光の行為であり、受苦である」としたわけですが、次回説明するその論理を理解すると、マルクスとMMTも同じように「資本は貨幣の行為であり、受苦である」と理解することができます。

光が作用するとかならずその反対物である補色が生みだされるように、誰かが利潤・貨幣を得たならば、必ず「その反対の状態」はひそかに生みだされているのです。

お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?