第36回 GDPの思い出、資本論からのメッセージ、もしくはぼくの集大成

「資本論-ヘーゲル-MMTを三位一体で語る」の、第36回。

前回はワタクシが書いたものにしてはちょっと多めの、好意的なご感想をいただいていてかなり舞い上がっています。

あれは人類の発展に関するじぶんのイメージを投影したものなので、どれだけ伝わるかはちょっと不安もあったので、それだけでうれしいことです。

今回のエントリは、ぼく自身の懺悔です。

いつも偉そうな書きぶりのワタクシも、以下今回だけは一人称「ぼく」で行きますね。

はじめに

ぼくがネットで発信めいたものを始めたのは、2010年のことだったと思います。当時のリフレ派の「インフレ目標政策」に関心を持っており、「期待」に働きかける金融政策を支持していたのです。

日本での理論的支柱は前日銀総裁の岩田規久男でした。

ブログやSNSが隆盛になる前のネットの議論は、2ちゃんねるに代表される掲示板が隆盛で、一大学生が運営していた「いちごびびえす」というサイトに、なぜか当時としてはハイレベルな論客が集って雑談していたころがあるのです。

ドラえもんさん、歌舞音曲(田中秀臣さん)、すりらんか(院生だった飯田康之さん)というリフレ派がメインで、ドブリューさん(当時は院生だったけれど今はグラスゴーにあたりにおられる某先生)、ザモデル(たぶん加藤涼さん)、ぼけ老人さん(何者??)など印象深い面々。暇人さんも来てましたなあ。

ドラさんだけでなく、cloudy はもうこの世にいない。

(ドラさんは姉の結婚式にいらしていたということを後で知る)

みんな匿名だったので、シロウトのギャラリーもたくさんいて、そこで仲良くなった人もたくさんいます。ドラさんの人格のなせる業という他ありません。ぼくたちも、たまに気軽に質問したり、勝手に議論したりもしていました。

やがてそこは廃れていくのですが、そこのギャラリー連中の一部はリアルタイムで海外の有名経済学者が書くブログやコラムを楽しむようになっていて、道草というサイトを立ち上げて著作権無視のゲリラ翻訳を公開するようになったのです。

2009年か、2010年くらいだったか。

ぼくはまもなく、インフレ目標政策を「批判」して名目GDP目標を支持するマイナーな学者の言っていることが気になり始めていました。

これとか、とても懐かしい。

スコット・サムナーと名目GDP、準備預金

サイト道草は、その後「ちゃんと著者に翻訳許可をもらってから公開する」趣旨のサイト、経済学101(https://econ101.jp/)に発展します。

MMTに関する翻訳を始めたのは、その新しいサイトである経済学101に切り替わるくらいのタイミングでしたが、ぼくがMMTに出会う前のお気に入りがスコット・サムナーという人の理論でした。

サムナーの文章、最近も翻訳が上がっていました。

名目GDPの伸び率に目を向けると、視界が一気に開けて何もかもが随分と鮮明になる。

相変わらず頑張っているようです。

マーケット・マネタリストと呼ばれる彼らの理論の中核は「金融政策の重視」で(その極北と言ってもいい)、中央銀行は「インフレ目標」ではなく「名目GDP成長期待」にコミットして金利と準備預金量を制御せよ!というものですね。

そしてFEDが金利または準備預金の量をどのように変化させると「市場に思われているか」を重視します。というかほとんどそれだけを!

それを面白く思った当時のぼくは、さんざん彼のブログや論考を翻訳してきていたのですが、2017年の12月、ミッチェルの古い方の教科書の冒頭で衝撃を受けることになりました。

準備預金は財政支出で純増する!!

それまで準備預金というのは「中央銀行が期待コントロールのために自由自在にコントロールする量」と思っていたぼくは、世界の見方を大転換することになったのです。

これはぼくにとって革命的な事件でした。

そのミッチェル本は教科書なので、さすがにゲリラ翻訳することはできず、版権の問題もあるからなあ。。。となり、ブログの方を翻訳許可いただいて望月さんと共同作業することになっていきます。

ところで、GDPって何でしょうか?

かくして、ぼくとしては準備預金の役割についてマーケット・マネタリストではなくMMTに軍配を上げることになりました。

MMTに触れたことがある方はご存じの通りで、このあたりは精密で突っ込みようもありません。

とうわけで、ぼくにとって残る問題は名目GDPということになります。

名目GDPはインフレーションと実質GDPに「分割」して考えることができるとされます。

ぼく自身、インフレーションについては2000年代にかなり「勉強」したつもりでした。

MMTもインフレについていろいろ語りますし、ケルトンなどは「MMTほどインフレについて語ってきた学派はない」とまで言う。

けれどもどこまで追いかけて行ってもぼくには隔靴掻痒な感じが拭えなかった。

この点では、ぼくにとってのインフレーションの問題に解決を与えてくれたのは、2021年に出たモズラーの物価水準理論だったのです。

あとで知ったのですが、これはモズラー本人もよく書けたと気に言っているそうで、心強く思いました。

ぼく自身による読解もリンクしておきます。

さあ、これで残るはGDPそのものです。

これについては、ぼくに説明を与えてくれたのはマルクスでした。特に「資本論」ですが、第四巻である剰余価値学説史や、資本論の草稿群を含んでの資本論の全体です。

もちろんマルクスの時代にGDPの概念はないのですが、剰余価値という把握からGDPを捉え返すことでそれを理解することが可能です。

上に書いたような流れで、ぼく個人の経済学の勉強は、知識の増加とともに二度の「革命的」発達を遂げています。

弁証法的、というべきかな。

インフレ目標推しから、名目GDP目標推しへの転換、

MMTによる、その根本的な見直し。

マルクスは。。。二度の転換をまるごとひっくり返すような衝撃をぼくに与えてくれました。

そしてそれは、ぼくが経済学とはまったく関係なく、十代のころから関心を抱き続けてきたドイツ観念論の問題とぴったり接続されるものでした。

結論から書けば、「経済成長」を、とりわけ「GDP成長」を良いことと思ってはいけません。

むしろそれこそがわれわれを破壊する当のものです。

「何をいっているの?」と思われる方が多いと思いますが、もしも前回のエントリが「わかりやすく」書けていたのであれば、このことは表現できると思います。

それはGDPを構成するいわゆる「付加価値」と「剰余価値」の違いに集約されます。

ドイツロマン派は「この世界から失われたもの」を愛しました。

今はないけれど、かつてはあったもの。

ぼくもそれを愛しているつもりでいながら、破壊することに加担した。

だから、これを書くことは懺悔になるのです。

植民地への通貨導入というMMTの説明への違和

マルクスの話をする準備として、ぼくが感じているMMT(の説明)へのちょっとした違和感について語りたい。

それはノア・スミスがMMT批判の文脈で書いていた話なのですが、それに近い気持ちをぼく自身も確かに感じていたのです。

あまりぼく個人の意見の表明を前面に出したくはないけど,でも,「アフリカの例」はマズそうに思える.強制労働は――ことによるとジェノサイドにいたりうる強制労働は――ぼくがのぞむタイプの「雇用保障」ではなさそうだ.

これを読んだ当時、ぼくはその曲解ぶりに腹を立てていて(今思えばだからこそ)、チャーネバによる反論を急いで翻訳したりもしたんですよね(これはこれで勉強になったし、クリス・デサンを始めとした何人かの興味深い研究者を知ることができた。)。

こちら。

まあ、それはそれとして、この批判はぼくの心の片隅にいつも残っていました。

植民地化された方の立場を思うと、新通貨を流通させる前と後の生活はどう変わったのだろう。

それまでの彼らの蓄積はどうなったのだろう。

そう、彼らも人類なら蓄積があったはず。ピダハンのような。

ピダハン

また、おそらくほとんど蓄積がなかったピダハンの社会のことも気になることでした。

それはこの本の話です。

彼らに蓄積はあるのか?

幸福なのは彼らの方では?

というような。

実際に、カルチャーショックを受けたこの著者は信仰と文明を捨てる。

経済学者は、彼らの生活だって通貨単位で測れるよ!と言うかもしれないけれど、それこそ前回書いたマルクスのリカード批判がまさに妥当してしまう。

ピダハンの世界に新通貨が入ればGDPが誕生する

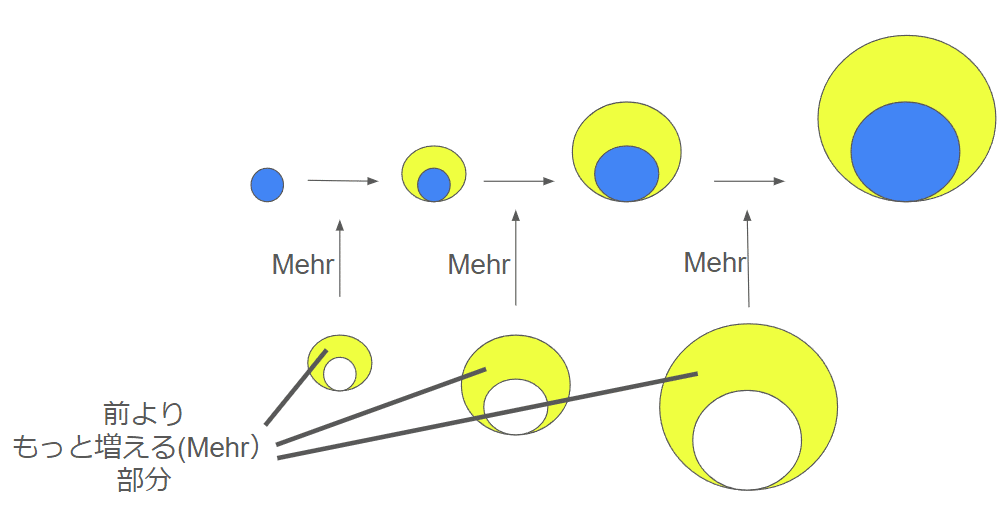

前回の繰り返しになりますが、剰余価値とは基本的には次のような考え方です。

上は三期間モデルなので、一期間を考えてみましょう。

こうですね。

ふつうはこれでよいわけです。

でも、ある地域が植民地化される場合、その富や価値はどう考えればよいのでしょうね。

ぼくのイメージはこう。

それを「GDP」で測定するならば、リカードと同じことをして、何らかの方法で始まりを推算して、「黄色部分-青色部分」が「経済成長部分」ということになる。

それは言ってみれば「図3の事態」を「図2でした」と解釈するということになってしまう。

もちろん、これが良いことか悪いことかは立場によってまったく異なることになって、それを征服者目線を採れば良いことだけれども、しかし、被征服者の多くにとってはその逆の見え方となる。

現代のGDPと経済成長を図解する

ぼくの伝えたいことが見えてきただろうか。

先に明示しておくと、現代の「経済成長」「GDP成長」で起こっていることはこれと同じようなことじゃんと言いたいのです。

付加価値と剰余価値はかなり違う

付加価値と剰余価値の違いをまじめに考えたことがある人がどのくらいいますかね?

改めて告白したように、そんなぼくも、言葉そのものを聞いたことはあるにせよ概念的に把握できたのはここ数年のことに過ぎません。

マルクスを読み始めたのも、大石あきこさんに勧められたからであり、大石さんと仲間であるはずの松尾匡さんが、いったいなぜMMTをまるで理解しないのか?を知りたいという関心だったのだから人生はわかりません。

松尾さんの著作や入手可能な論文も、遡ってほとんど読みましたし、その数十倍の関連文献も読みました(ぼくは読むのだけは早い)。

そうして見えてくるのは、壮大な勘違いなんですよね。

松尾さんに限らず数理マルクスの人たちは、根本的な概念把握が苦手なんです。これは哲学の領域になるからでしょう。

ぼくはここで、概念を数式でなく、図で把握することの威力をお見せたいと思うのです。

前置きが長くなりました。

剰余価値概念をベースとした付加価値の概念図

まず、よくあるイメージです。

ほとんどの人はこのように理解しているでしょう。

経済学を学ぶと、もうちょっと精密にこんな感じになるでしょう。

ぼくもそうでした。

まず生産があって、それが消費と蓄積に分配されると「見る」。

あるいは、労働者の取り分(黄色部分)と資本の取り分(緑色部分)に分配されると「見る」。

そして、マルクス様が言うように労働者と資本の取り分の比率はその力関係で決まる。

だから、総生産が増やした富のうちの労働者の取り分をできるだけ大きくすることが労働運動の課題である。

というような。

しかしぼくは資本論によって心底気づかされたのは、この描像、マルクスが「それこそがブルジョワ経済学の世界観である」としていたことなんです。

それをこれから図示していきますが、とにかくこれを見抜いたマルクスの天才に、ぼくは畏怖するのです。

ただ、このことを読み取った読者たちは、これまでいったいどれだけいたのでしょうか。

今回も末永茂喜を持ち上げる

本シリーズの前々回などでぼくが持ち上げた末永茂喜(1908 - 1977)という人は、確実にこれを読み取っていた数少ない一人だと思います。

末永の知性にもぼくは畏怖します。

何しろマルクスの草稿が整備されるのは末永が亡くなる後のこと。『経済学史』の出版は1952年ですから、まだ四十代の前半だったことになる。

ぼくが驚くのは、資本論の第三部や第四部(『剰余価値学説史』)についてはそれぞれエンゲルス版、カウツキー版と呼ばれる、現代ではかなり評判の悪いテクストによって、その後の草稿研究を踏まえた研究者たちの多くが読み取れているとは思えないこのことが読めていたと思われることです。

眼光紙背に通じる読解とはこのようなことなのか!と感じさせられるのです。

その意味で、2009年に末永の『経済学史』を現代仮名遣いで復活させたこの本の編者の方々にも感謝でいっぱいです。

もしこの本に巡り合っていなければ、ぼくは自分の読解に今ほどの自信が持てなかったことでしょう。

現代のぼくたちはカウツキーやエンゲルスの手が入る前の草稿をインターネットで読むことができます。

未翻訳状態だった第三部の主要草稿(1964-65)についてはまもなく翻訳が出ると聞いています。

ぼくがそれらを読む限り、末永の読解は今も色褪せているどころか光り輝いています。

その上でぼくにできることは何でしょうか。

それは、マルクスはもちろん末永の時代にはまだ存在していなかった、従って、彼らが批判しなかったGDPの概念「GDP成長からの分配」という概念を、彼らの遺産によって批判することになるでしょう。

併せてついでながら、世界にとってはささやかなぼく自身の懺悔ためにもです。

「中途半端なマルクスが入ったブルジョワ経済学の経済成長イメージ」のイメージ

ぼくには多くの人の描像が下図のように見えます。

マルクスの理論から社会を資本と労働者の闘争という見立ても入っているように見えますよね。

そして、マルクスと言えば有名な「疎外」ぽいものも取り入れられているように見える。

繰り返しますが、ぼくもそうでした。

「資本論」第三部でのマルクスの種明かしと、第四部の剰余価値学説史の記述に驚愕する前のぼくは、です。

ここに至って初めて、資本論の全体が、本当に経済学のものの見方をひっくり返す「経済学の批判」であることがわかったのです。

ここであまり勿体ぶりたくはありません。これは自分の懺悔なので。

経済成長の原イメージと、そこからみたGDP成長の描像

まず、経済成長の原イメージはこれです。

人間の成長のイメージもこうではないでしょうか。

小説でいうと、ゲーテのヴィルヘルム・マイスターのようにさまざまな経験、多くの異性との出会いと別れなど、紆余曲折ありながらも成長していく「Mensch(人)」のイメージが重なるのですよね。

ところでマルクスは第三部の冒頭において、Gestalt および Gestaltung という鮮やかな言葉を使います。

資本の完成した「見え姿(ゲシュタルト)」という資本論第三部の種明かし

ここに注目した研究者として大谷禎之介は挙げられなければならないと考えるので、大谷の論文からその個所の翻訳を引用します。

すでにみたように,全体として考察された生産過程は,生産過程と流通過程との統一である。このことは,流通過程を再生産過程として考察したさいに……詳しく論じた。この部で問題になるのは,この「統一」について一般的反省を行なうことではありえない。問題はむしろ,資本の過程-全体として考察されたそれ-から生じてくる具体的諸形態を見つけだして叙述することである。{諸資本の現実的運動においては,諸資本は次のような具体的諸形態で,すなわち,それらにとっては直接的生産過程における資本の姿態〔Gestalt〕も流通過程における資本の姿態〔Gestalt〕もただ特殊的契機として現れるにすぎない、そのような具体的諸形態で対応し合う。だから、われわれがこの部で展開する、資本のもろもろの形象化〔die Gestaltungen des Capitals〕は、それらが社会の表面で、生産当事者たち自身の意識の中で、そして最後にさまざまの資本の行動である競争のなかで生じるときの形態に、一歩一歩近づいていくのである。

ここで Gestalt を「姿態」、Gestaltungを「形象化」と訳しているのは、マルクス翻訳の歴史的事情がおそらくあるのでしょう。

芸術の世界だと Gestalt は「造形」と訳されることが多いと思います。

また現代では「ゲシュタルト崩壊」も有名でしょう。それです。

カント哲学ぽくいうと、ゲシュタルトは「物自体」ではなくその「見え姿」に相当します。

われわれに見えているのはあくまで「見え姿」。

天体が大地の周りを周転しているように「見え」、モノの燃焼は「フロギストンの放出」という「見え姿」として解釈される。

それと同じように、資本の運動の「見え姿」(Gestalt)は、次のように「造形」(Gestaltung)される。

これがぼくの資本論読解です。

(経済学史を齧った方はこれがカレツキモデル、つまり「投資および資本家消費による利潤の決定」理論と同じ形をしていることがわかると思います。よって、マルクスにとってカレツキやケインズの「有効需要理論」なるものはまったく新しいものではなく、それはむしろ理論の後退として一笑に付されるべきものだろうというのが、今のぼくの見解です。)

図6と比べてみてください。

われわれの前の「見え姿」という資本は、そのようなものと「見える」。

松尾さんのご主著である『セイ法則体系――マルクス理論の性格とその現代経済学体系への位置づけ』(1996)および『標準マクロ経済学――ミクロ的基礎・伸縮価格・市場均衡論で学ぶ』(1999)は、この「見え姿」の方を敷衍したものになっている、とぼくには見えるのです。

松尾さんはマルクスについてこう書きます。

マルクスの経済理論は長期均衡論:マルクスが『資本論』の大部分を通じて整合的に展開することに成功した理論体系は、上記の分類で言うと、長期理論である。そこでは終始、価値ないし生産価格通りの交換やマクロ投資関数の従属性や貨幣環流が仮定されており、そうである以上、セイ法則が成り立つ。よってこのモデルによっては、一般的過剰生産をともなう恐慌のような市場不均衡の事態は考察できない。それはマルクスの「下向/上向」の方法論からして当然であり、資本制経済の長期的本質の分析が、その現象形態の分析に先行しなければならないのである。私の下記の著作は、マルクスの様々な論点での経済理論的展開を、長期均衡理論として数理的に厳密に確定することを試みたものである。(商品生産社会においては貨幣蓄蔵欲求が生じてセイ法則がやぶれることを、マルクスはケインズに先んじて強調し、それを展開して恐慌の解明につなげて経済学体系の総括をつけることを企図したのであるが、彼はついにそれを整合的理論モデルとして完成させることはできなかった。)

それゆえマルクスの長期理論体系をひきつぐ分析においては、セイ法則体系モデルによって、資本制経済の階級的本質やその長期持続条件を明らかにすることが課題となる。

でも、ぼくの見え姿はぜんぜん違います。

ぼくの見るところ、松尾さんの見立てなり読解はまるで失当です。

ぼくの見方を二つの図で表現しようと思います。

nyun の答案1/2

nyun の答案2/2

どうでしょうか。

図9はいまの人間の世界で毎日のように起こっていることのようにぼくには見えるのですが、説明が必要でしょうか?

いちおう拡大します。

GDPが「価値の抜き取り」を覆い隠す

まず強調したいのが「価値の抜き取り(Value Extraction)」の部分です。

この言葉は今週覚えたのですが。

かぼちゃたぬきさんが教えてくださった本の中の言葉です。

equivalent to the five hours of work. However, if the working day lasts ten hours, the additional five hours’ work will create value over and above that needed to restore labour power. Labour power creates surplus value.https://t.co/RNXnEWgjA3

— かぼちゃたぬき (@Mvr1CyJB00xKQge) February 21, 2024

言葉はいただきましたが、ぱっと読んだ限りでは「抜き取り」の内容はマッツカートよりもマルクスを基にしたぼくの図が明快だと思いました。

(「ぼくの図を併せれば明快」でもいいです)

この部分は価値の「抜き取り」というよりも文字通り「破壊」なんです。

日本でいえば、そうですね、よく、地方都市の景観がみんな同じチェーン店群になってない?という話がSNSでも話題になりますが、それらができる前にあるいは並行して古い生活スタイルの破壊がなされます。

都市圏でもこれ起こっていますよね。

これはハード面です。

他方、ソフト面でもいくらでもあります。

過去の慣行の縮小、たとえば現金払いからキャッシュレス払いへの移行。手形からファクタリングへの移行。消費税の特例の廃止。

資本は破壊の跡地に新様式を押し付ける

図の緑色の部分が、それを補う形でそこに侵入してきます。

生活者はそこで生きる以外にありません。

ということは「見え姿」の後ろでいったい何が起こっているのでしょうか。

だからぼくたち人間は、図11をよくよく見なければならないと心から思います。

それが「付加価値」ビューと「剰余価値」ビューの違いなんです。

「付加価値と剰余価値はかなり違う」=「資本は「経済成長」をはるかに超えた収奪と蓄積をしている」

GDPは付加価値の集計ですが、それは、生産額から「中間投入額」、主として材料費を引いたものであり、その一方で、雇用者報酬の形で労賃はそこに含まれます。労賃の反対側で、実は資本はその価値を抜き取っている。

これがそこが、この壮大な詐欺の核心だとぼくは思います。

と文章や数式で書いてもなかなか伝わらないとも思うので図11となりました。

ぼくが言いたいことは、これでほとんど一目瞭然になっていませんか?

資本はマルクスが発見した「労働の二重性」を利用して、経済成長分のみならず、自ら抜き取って収奪した分の多くをも「雇用者報酬」という名で労働者が消費した分を分配したというテイに見せているんです。

「After」の白い部分はそれすらをも超えた収奪部分というわけです。。。

今回の終わりに

実を言うとこのマガジン「資本論-ヘーゲル-MMTを三位一体で語る」を始めた時点では、「剰余価値学説史」も「第三部主要草稿」もろくろく読んでおらず、資本論をわざわざ翻訳し直すのも第一部だけかな…というイメージだったものです。

その間、並行して大量の文献にあたってきた自負がある中で、ぼくに強い印象を残しているほとんど無名の研究者がいらっしゃるのです。

このページを残されている前原芳文さん。

不遇の研究生活を送られて、おそらく今はアカデミアに残ってはいらっしゃらないあなたは、いまどうされていますか?

あなたに比べたらぼくの情熱はまだまだですが、同じような志を持ちたいと思っています。

あなたとのご縁がいつかできるといいなと思っております。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?