半年後に世界が終わるのに、刑事はなぜ執念の捜査を続けるのか? ――ベン・H・ウィンタース『地上最後の刑事』

「死」の文学入門~『「死」の哲学入門』スピンアウト編 第9回

内藤理恵子(哲学者、宗教学者)

『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』著者、内藤理恵子氏の寄稿によるスピンアウト企画「『死』の文学入門」。第9回では、半年後の小惑星衝突と人類滅亡という逃れられない現実を生きる人々の心理を描いた、エドガー賞受賞SF=ミステリ小説『地上最後の刑事』を取り上げます。

マガジン「内藤理恵子『死』の文学入門」はこちら

人類の死

これまで文学作品を通して「人間の死」を考えてきましたが、それらはあくまでも、「個人の死」でした。哲学や思想、宗教の起点には、言うまでもなくこの個人の死と、死の不安があります。「死を忘れるな」という戒めや、「死と太陽は見つめられない」という死の不可解さを説いた格言は、いかなる個人も逃れられない死の絶対性とその深淵を示しています。拙著『「死」の哲学入門』でも述べたように、偉大なる哲人たちですら死の恐怖はなかなか克服できないものでした。

「死の絶対性」は決定的であるにしても、他方で「個人の死」には次世代へつなぐという希望があると考えることもできるかもしれません。個体が失われても、その人の生きた証しとして子孫や仕事、芸術や思想などを次世代に継承し、人類や帰属集団(国、郷里、会社、様々なクラブ、同志など)の一員として未来に希望を託す、という考え方もできます(リアルな死を前にしたとき、こういう考えが本当に有効なものなのかどうかは、定かではありませんが……。だからこそ、死とは常に他人の死であり、私は死を体験できないと先人は考えたのでしょう)。

ところが、ここで近い将来に人類が滅亡すると判明したらどうでしょう。未来に名著を書き残しても、本は灰と消え、師匠が弟子に技能を伝えても、ともに息絶えてしまう。人類という種の滅亡を前にして、人間は生きる意味を見出すことができるのでしょうか。

「死」を哲学した先人たちも、自らの問いとその答えが、次世代に限らず未来の人間にとって有益な真理を蔵しているに違いないと考えたはずです。だからこそ、ソクラテスのような一部を除いて、それを「本」にして残したのです。しかし、それもこれも、次世代にも絶えることなく人間が、人間世界が存在していることを前提にしています。

前回とりあげた哲学者フーコーは、 “人間の終わり”を主張しましたが、それは、近代に確定した人間の概念が別のものに変わってしまったことを指摘したのであって、種の絶滅を想定しているのではありません。ハイデガーも「個の死」を基礎に据えて実存主義を構築しましたが、人類の滅亡を起点にして人間とは何かを考えた哲学者はほとんどいません。

とはいえ、あえて一人挙げれば、ピエール・テイヤール・ド・シャルダン(1881〜1955)がいます。彼は後述するアンリ・ベルクソン(1859〜1941)に強い影響を受けつつ、独自の思想をSF的ともいうべき宗教的幻想にまでふくらませました。シャルダンの描いた世界の終わりは、人類の叡智が統合され、最終的に宇宙キリストが出現する……というものでした。

私がシャルダンの思想に出会ったのは、大学院の宗教哲学の講義でした。当時、「まるで『新世紀エヴァンゲリオン』の人類補完計画のような思想だなぁ」と思ったことを覚えています。 “人類補完計画”とは、すべての人間が人間としての形を保つことをやめてひとつになる、というものです。これは哲学というよりも、SFファンタジーのような側面が色濃く、幻想的なヴィジョンに酔っているという印象は否めません。

ここにシャルダンとも違う、人類絶滅の設定を刑事ドラマに仕立て、なおかつ私たちの人生の意味を問いかける小説があります。

それがベン・H・ウィンタースのハードボイルド・SFミステリ小説『地上最後の刑事』です。ウィンタースは1976年生まれのアメリカ人作家で、同作品でエドガー賞を受賞しました。シリーズ第二作の『カウントダウン・シティ』では、フィリップ・K・ディック賞を受賞しています。ミステリの始祖エドガー・アラン・ポーとSFの鬼才ディックをそれぞれ顕彰する文学賞を、ダブルで受賞しているところにウィンタースという作家の独自性があるといえそうです。

<ベン・H・ウィンタース(1976〜)>

イラスト:内藤理恵子(以下同)

人類の滅亡とは、「この私」の死でもある

小説の主人公はヘンリー・パレス、アメリカ合衆国のコンコード警察署犯罪捜査部成人犯罪課の刑事です。彼には特技や特殊能力があるわけではなく、足で稼ぐ愚直な捜査が身上です。すでにSF=ミステリと指摘したように、この小説は設定が独特です。半年後に小惑星が地球に衝突するという限界状況での刑事ドラマなのです。パレス刑事はそのような渦中にあっても、淡々と事件の捜査を続けます。

そんな彼の姿は“異様な光景”として浮かび上がってきます。

“異様な光景”?

考えてもみてください。半年後に人類が絶滅するとわかっているわけですから、捜査をして容疑者を逮捕することに何の意味があるでしょうか? 法的正義の実現でしょうか? 自らの公務に対する忠誠と責任をまっとうしたいという気持ちでしょうか? たとえ殺人罪で犯人を逮捕したとしても、半年以上の懲役にすることはできないのです。全人類が死刑宣告を受けているような状況の中で、なぜ主人公にはそのようなことができるのでしょう? パレス刑事は、追って説明するように、様々な事情を抱えた孤独な男ですが、それにしても奇妙です。この設定には、人間の行為というものに対する深い問いがあるように思います。

そんな主人公が、自殺が死因だと思われる遺体を前に、他殺を疑うところからこの小説は始まります。パレス刑事は遺体に見られる小さな違和感(首吊りに使われたベルトが高級品だったこと)に着目します。半年後に人類が滅亡する(もちろん自分が助かる術はない)ことに耐えられなくなって、自殺する者や麻薬に依存する者が急増するなか、なぜパレス刑事は職務をまっとうしようとするのでしょうか? 多くの同僚たちも、彼を奇異な目で見ています。公務に遵ずるといえども、彼自身の人生観はどういうものなのでしょうか? 公僕としての刑事に限らず、職務にどれだけ真面目に向き合う者であっても、明日があり、未来があると考えるからこそ、その職務に邁進できるのではないでしょうか?

『地球最後の刑事』は、私たちが日ごろ、どうにかこうにか神経を麻痺させ、忘れている死の不安を炙り出し、虫めがねでそれを再確認するような作品です。

究極的にこの主題を煎じ詰めていくと、この問いかけが浮かび上がってきます――どうせ死ぬのになぜ生きる?

個としての「私」はいずれ死を迎えます。50年か、80年か、100年か、余命は誰にもわかりませんが、それゆえに多くの人は「死を忘れて」今日を生きています。ハイデガーが指摘した「先駆的決意」とは、この死の忘却を諌めたものといえます。ところが、この小説は、半年間、ひと時も「死を忘れる」ことができない状況をつくり出したのです。普通の人間には、この状況は耐えられないのではないでしょうか? それが、小惑星の落下、半年後の人類滅亡という条件下での、殺人事件の捜査という設定です。

滅亡までの3つの生き方(=死に方)

この小説の登場人物たちの死生観は、自殺を除けば、おおよそ3つに分けられます。

人類が絶滅するとわかっていても、正気を失わず淡々と職務をまっとうする主人公パレス刑事――タイプ①。

死を前にして、残りの生を刹那的に消費しようとする多くの人たち。死ぬまでに何をするかをリストアップする者もいる――タイプ②。

現実逃避に走る人たち――タイプ③。

タイプ③は、狂信的な宗教に逃避するタイプと、地球からの脱出劇を夢見るタイプに大別されます。後者に関しては、地球から脱出して生き伸びるという映画が大盛況となるなど、「幻でもかまわないから、ひと時の希望にすがりたい」という空気が根底にあって、パレス刑事の妹ニコはそうした集団催眠に取り憑かれます。彼女は映画と現実の区別もつかなくなって、「月へと脱出するための秘密施設が存在する」という妄想に耽ります。そのSF的狂気は“精神的パンデミック”ともいえる拡大を見せ、地球脱出を目指す結社のようなものすらも形成されるのです。

こうした現実逃避に慰めを見出せない者の多くは、自殺を選びます。小惑星衝突を座して待ち、苦しみながら死ぬよりは、自らよりマシな死に方を選ぶ、というのは理解できなくもありません。

彼らと完全に断絶しているのが、主人公ヘンリー・パレスです。彼は禁欲的なまでに日常の職務に打ち込みます。その理由を考えてみるに、主人公は早くに母親を殺人事件で、父親を自殺で失ったことが関係しているかもしれません。両親の死は、ヘンリー・パレスにとって、すでに人類の消滅に等しいほどの衝撃をもたらしていた可能性もあります。彼にとって、平穏無事な日常とは、とうに失われていたものなのです。日常が崩壊した中で捜査を淡々とこなすことは、かねてより彼の日常そのものになっていたのでしょう。そんな彼にとっては、半年後に人類が滅びようが、どうなろうが、同じことだったのかもしれません。

しかし、同じ生い立ちであろう妹のニコは、地球からの脱出(の妄想)に一縷の望みをつないでいます。冷静に考えれば、政府関係者でもない一般人の彼女が、そんな特別な待遇を得られるわけもないとわかるはずです。彼女自身もそれを自覚しているのかもしれませんが、それでも妄想を捨てることはできません。妄想を手放したが最後、彼女は生きる気力を失ってしまうのかもしれません。無限の可能性があるという妄信を抱え込むことでしか絶望を乗り越えられない絶望、いわばキルケゴールがいうところの「絶望」に陥っているのです。絶滅を前にした人々の弱さと、凡庸でも平常心のままであり続ける主人公パレスが、まるで別の世界を生きているかのように克明に描かれます。

映画やマンガで描かれる“世界の終わり”

『地上最後の刑事』と似た設定の映画に『ディープ・インパクト』(1998年)と『アルマゲドン』(1998年)があります。人類滅亡をテーマとする同じような設定のハリウッド映画の大作が、同じ年に制作されることはまれなことかもしれませんが、これは20世紀から21世紀へと世紀が変わる時代の特殊な空気を反映したものだと思います。1951年の映画『地球最後の日』のリバイバルともいえますが、その背景には、世紀末特有のどこか不安な空気があったといえるでしょう。

『ディープ・インパクト』では、主人公の女性ジャーナリストが、死を前にしても高潔な振る舞いを変えることがないのが見どころのひとつですが、全体として死生観の変化が十分に描けていなかったように思います。モーガン・フリーマン演じる大統領が、神の愛を語るシーンや、洪水の大災害における選民思想を思わせるストーリーは、まるで旧約聖書の物語(ノアの方舟やモーセの海割り)のパロディのようでもあり、その焼き直しという印象は拭えません。

一方、『アルマゲドン』では、なぜか小惑星爆破チーム内のメロドラマが軸になっていて、ある一人の男の自己犠牲が人類を救うという安易な展開とも相まって、ハリウッド大作のチープな「あるあるネタ」にも見えます。

それらと比較すると、『メランコリア』(ラース・フォン・トリアー監督、2011年)は、人類滅亡の主題が詩的な美しさにまで昇華されています。上記2作品のように、多分にご都合主義的に小惑星(『ディープ・インパクト』では彗星)の落下が回避されるのではなく、ヒロインとヒロインの姉、姉の息子が爆死するシーンまで描いています。それは作品の圧倒的な熱量につながっていますが、なにより人物の心理描写が精緻なのです。とりわけ、もともと鬱病を患っていたヒロインが、人類絶滅を知ってからは精神的に落ち着き、逆に心の病を抱えていなかったヒロインの姉が、ひどく狼狽してしまう様子が交差するシーンは、危機における人間心理の妙を描いて間然するところがありません。

少しマニアックな作品を挙げるとすれば、藤子・F・不二雄のマンガ「地球最後の日」(初掲載1970年、『モジャ公』シリーズの作品)があります。この作品の場合、地球滅亡の危機は、悪徳宇宙人が仕掛けた不安ビジネスだったというオチがつくものの、「惑星の衝突によって地球が終わるのではないか?」と、世界中がパニックになる様子(カルトな新興宗教の台頭と各地での暴動、自殺の多発)がリアルに描かれます。日常生活の描写も秀逸で、主人公の家族が「今月は電気代払わなくていいわね」「お茶でもいれましょう」などと、諦めと自嘲が入り混じる会話をしている様子には、独特なユーモアがあります。

このマンガ作品と『地上最後の刑事』に共通するのが、世界の終わりを前にして、社会に急速にアナキズム(権威の否定)とカルト宗教が拡大していく様子が描かれていることです。

とはいえ、藤子作品は子ども向けということもあってか、『地上最後の刑事』に特徴的に描かれている“世代を問わず自らの快楽にひたる姿”は見られません。『地上最後の刑事』で描かれる“世界の終わり”の顕著な特徴は、ありとあらゆる麻薬の需要増加です。快楽の追求と不安緩和の両方の意味があるかと思いますが、それら薬物依存で、終末の世界をやり過ごそうとする人々が増えるのです。

性にも開放的になり、露出癖を大っぴらにして局部を曝け出してうろつき回る人の姿も描かれます。「どうせ半年後にみんな死ぬ」という絶望が、社会的な縛りを解き放ってしまうと、多くの人々の本性が露骨になります。自暴自棄におちいってしまうのです。それは人間の最も醜い姿に見えますが、私たちの誰もが心の深層に隠している“影の姿”でもあります。

彼らとはまったく違って、マイペースを崩さないパレス刑事の行動は、生からも死からも超越した禅僧の作務のようなものだと私は感じます。禅僧が掃除の最中に悟りを得るように、彼は目の前にある小さなことを修行としているようです。たとえ世界が半年後に終わろうとも、不安に心を囚われず、こだわりをさっぱり捨て、あるがままの現在を受け入れる。そのような心持ちを読み取ることもできます。

しかし、パレスの態度をどう考えるかは、読者に託されています。この小説には、主人公の行動をどう捉えるかによって読み手の隠された死生観が掘り起こされる、という側面すらあります。

世界の終わりに直面して自殺を選択する人からしてみれば、パレス刑事の行動は「どうせすぐ死んでしまうのになぜ面倒な捜査などするのか?」となるでしょうし、刹那的な快楽に溺れる人からは、残り少ない時間を無意味な捜査に浪費しているように見えるかもしれません。自分だけは救われると信じる現実逃避型の人たちから見れば、夢も希望もなく、なにも考えていない人間にしか見えないでしょう。

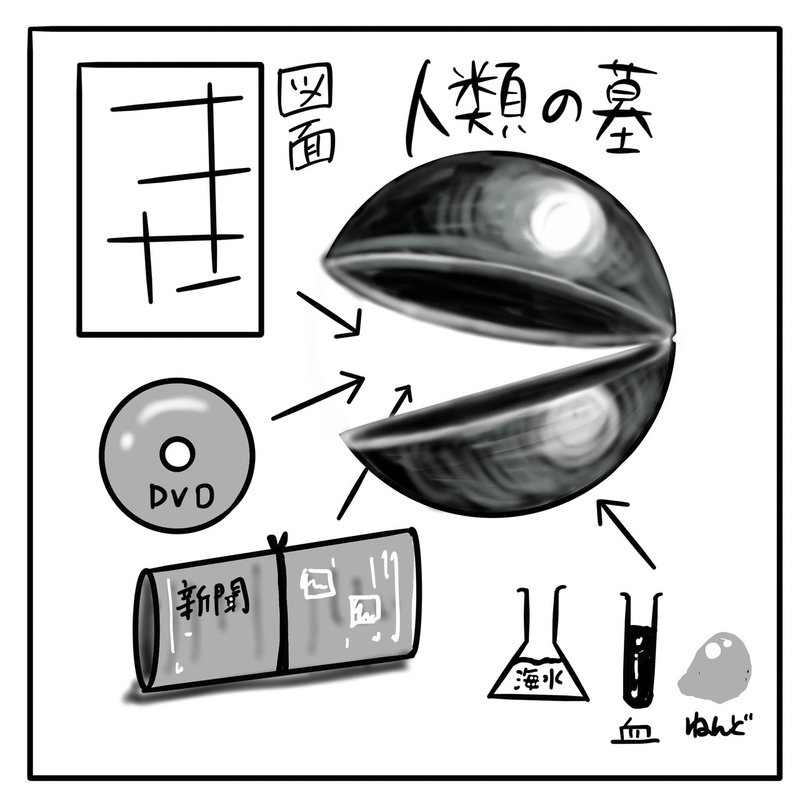

人類のお墓を残そうとする夫婦

『地上最後の刑事』のエピローグでは、ある老夫婦の死生観が、主人公の目を通して描かれます。そこにこの作品の答えを見出すことができるように思います。

老夫婦は、人類の滅亡を現実として受け入れ、それでも前向きに文化を継承する(異星人に発見されるべき人類の足跡を残す)ことを考えています。彼らは金属製の球の中に人類の生きた証しを封じ込め、爆発してもその球がタイムカプセルのような役割を果たせるようにします。人類の滅亡が迫った時に、できることは限られています。せめて、人間がかつて存在したことを記念として残したいと考えたのです。

車庫の作業台に、直径一メートルくらいの簡素な金属製の球体が置いてある。タリー夫人によれば、球体の外側の層はチタンでできているが、チタンはその部分だけだ。内側は、アルミニウムの複数の層になっている。タリー氏のデザインによる保温性コーティングの層だ。長年、航空宇宙工学のエンジニアとして勤めてきた彼は、この球体なら、宇宙線に対する耐性があり、また、宇宙をただよう破片とぶつかっても耐えられるだろうから、地球軌道上で生き残れると確信した。

「いつまで生き残れると?」

夫人は微笑む。私に見せる初めての笑み。

「人類が、それを回収できるほどに復活するまで」

球体のなかに丁寧に詰められていたのは、 DVDの束、図面、丸めてガラスケースに入れた新聞紙、多種の物質のサンプルだ。「海水、粘土のかたまり、人間の血液」タリー夫人は言う。「彼は、賢いひとだった、夫のことよ。ほんとうに賢いひと」

私は、この小さな衛星のなかにはいっていた、いっぷう変わった内容物をひっくり返して調べ、一つずつ手にのせては、感心したようにうなずく。ごく簡潔な人類と人類の歴史の説明書だ。

(ベン・H・ウィンタース『地上最後の刑事』上野元美訳、早川書房、2014年、Kindle版)

引用文中に登場する「私」とは、主人公で語り手のヘンリー・パレス刑事のことです。この小説が「ハードボイルド」なのは、一貫してこの「私」の視点から語られているからです。

老夫婦が金属の球体に入れたものをあらためてみましょう。

*DVDの束

*図面

*丸めてガラスケースに入れた新聞紙

*多種の物質(海水、粘土のかたまり、人間の血液)

このリストを前提にして、あなたなら何を遺すか、考えてみてください。もし私なら、こんなものを入れるでしょう。

*「笑い」に関する資料

*なるべく多くの音源(再生機機器付き)

*人間のDNAに関するデータ(人間を復元するため)

この中に書籍も入れたいところですが、金属球を回収できるほどの地球外の生命体であれば、人間よりもはるかに高度な文明を持っているはずですから、人知の達成したものを示す書籍は彼らの役には立たないと考えられます(詩や小説、物語などの文学はどうかと問われそうですが、ここではそれはおきます)。

なぜ「笑い」と「音楽」なのか。このふたつこそは、人間という種に特有の文化だろうと考えるからです。

まず「笑い」について。

私は葬送文化を研究していることもあって、これまで様々なお墓を見てきました。その中でも心に残ったものは、言葉(フレーズ)を刻んだ墓でした。特に「あわててくるなよ」というジョークめいた言葉が刻まれた、ピラミッド形の小さなお墓が忘れられません。

このお墓を見た時に閃くものがありました。笑いの質は異なりますが、死者の側から生者を見て笑っているという視点は、当連載第6回でも取り上げたゴーゴリの『外套』を思い出させます。生と死のズレ、肉体と精神のズレ、弱者と強者の転換、『外套』に見られたこれらの要素が、そのお墓にも感じられます。ですから、私は「笑い」を人類の墓標にしたいと思っています。

「音楽」を残したい理由は、シンプルに、私自身、音楽が好きであることも理由のひとつですが、哲学者ベルクソンが「笑い」と「音楽」を“特異な存在”として注視しているからです。

<アンリ・ベルクソン(1859〜1941)、フランスの哲学者。1928年ノーベル文学賞受賞>

「笑い」と「音楽」に関するベルクソンの考察

ベルクソンは「音楽がわれわれのうちへさまざまな特定の情動、歓びや悲しみや哀れさや同情を呼び起こしてくること、またこうした情動ははなはだ強い場合があること、そしてそのような場合、情動はそれがまったく何ものにも結びついていなくても、われわれにとって完璧」(『道徳と宗教の二つの源泉Ⅰ』森口美都男訳、2013年、中公クラシックス、Kindle版)と述べています。つまり、人間的な次元と音楽の次元には、神秘的な乖離があるということです。

わかりやすい例として、下ネタ好きで知られるモーツァルトのいささか下品な人間性と、彼の作曲する音楽の完璧さ、精緻さとの明らかなギャップを挙げてはいかがでしょうか。作曲中のモーツァルトは、自由自在に“ゾーン”に入ることができたようで、どこか別の次元から音楽が降りてくるような状態になったようです。それほどの天才ですから、小林秀雄はモーツァルトの35歳の早世を、「音楽の霊が彼を食い殺す」と述べています(小林秀雄『モオツァルト・無常という事』新潮社、2013年、Kindle版)。まさに、「神に愛されすぎた神童」といえるでしょう。よく知られる話ですが、モーツァルトのミドルネーム(自称であって、本名ではないらしい)の「アマデウス」は、「神(デウス)に愛された」という意味です。

加えて、ベートーヴェンが「音楽を哲学よりも高い次元の啓示だ」と明言していたエピソードもよく知られています(ロマン・ロラン『ベートーヴェンの生涯』岩波文庫)。技能の習熟によって、ある程度は平均化される他の芸術と比較しても、音楽は芸術であるよりも宗教的な啓示に近く、その唯一無二の性質からしても、人間が存在した証しにふさわしいと考えられます。それが人類の遺産とすべきだと考えた理由です。

「笑い」に関しては、ベルクソンはその名もズバリ『笑い』という、様々な角度から笑いを考察した哲学書を書いているほどです。その中でも、特に私が共感したのは、カリカチュア(戯画)がなぜ笑えるのかについての考察です。私自身、プロの似顔絵師をしていたことがありますが、ベルクソンの考察は経験者から見ても膝を打つものです。

戯画作家の技芸には悪魔的な何かがあって、天使が打ちのめした悪魔を助け起こすのだ。たしかにこれは誇張する技芸であるが、だからといって、その目的が誇張にあるとするのは、規定の仕方としてあまりよくない。というのも、肖像画より実物によく似た戯画もあれば、誇張がほとんど感じられない戯画もあるからであり、逆に、極端に誇張しても戯画のもつ真の効果が得られないこともあるからだ。誇張におかしさがあるためには、誇張が目的として現れるのではなく、単なる手段として、作家が自然のなかによじれが生じようとしているのを見て、そのよじれをわたしたちの目にはっきり見せるために用いる単なる手段として現れるのでなければならない。重要なのはこのよじれであり、それが興味深いのである。

(ベルクソン『笑い』増田靖彦訳、光文社古典新訳文庫、2016年、Kindle版)

厳密には、似顔絵とカリカチュアは別のジャンルなのですが、私の場合、時には(ジョークがわかってくれそうなお客さんの場合に限って)カリカチュアの手法で、お客さんを描くこともありました。

カリカチュアはもともと新聞などで社会風刺に使われるものです。哲学者キルケゴール(1813~1855)がマスコミに痛烈に批判された「コルサール事件」では、彼を描いたカリカチュアがその象徴的な存在として後世に残っています。カリカチュアとは、風刺する相手を挑発して怒らせるものであり、似顔絵とは別の技術が必要なのです。このような、相手に一撃を与える武器にもなるカリカチュアの手法を、あえて商業的な似顔絵に用いる場合は、モデルが「面白くて笑える」と「怒り出す」の間で微調整する必要があって、デフォルメのさじ加減が難しくなります。

それでも私がカリカチュアの手法を取り入れたのは、それがベルクソンの言う悪魔的な面白さに通じているからです。人間の心身には、一方の心がしなやかで流動的なのに対して、他方の身体は心の動きを癖やシワとして固着化させてしまうという傾向があります。そうした人の心の変化を見るや否や、すぐさまそれをキャッチして絵にしてしまう戯画作家の仕事には、何やら魔力のようなものが働くのを感じます。

たとえば、眉間に入った特徴的なシワや、作り笑いをしてしまう癖や、疑り深い人の落ち着かない目線など、一瞬現れては消えてしまう身体の変化を描かれた人は、内面を見抜かれたような感じになり、思わず笑ってしまうのです。

描かれる人が隠そうとしている心の癖を身体の表面に固有の表情として見出すこと、それをデザインして、少し滑稽な領域に留めて、あるいは誇張して表現すること。他のジャンルの「笑い」も、このカリカチュアの精神に通じるところがあります。「笑い」は人間の心身のズレ、主観と客観のズレから巻き起こる哀しみを含むものです。ですから、私は人間が存在した証しとして「笑い」を残したいと思います。

みなさんも、ぜひ「人類のお墓を準備するのであれば、そこに何を入れるのか」をイメージしてみてください。人間観、死生観、その他さまざまな価値観が炙り出されてくる問いであると思います。

著者プロフィール

内藤理恵子

1979年愛知県生まれ。

南山大学文学部哲学科卒業(文学部は現在は人文学部に統合)。

南山大学大学院人間文化研究科宗教思想専攻(博士課程)修了、博士(宗教思想)。

現在、南山大学宗教文化研究所非常勤研究員。

日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。