「ポジティブ・メンタルヘルス」が組織活性化のキー(diary164)

こんばんは!

丹路です。

本日は土曜日の投稿です。

明日は会社の人とゴルフに行くため、朝の3時起きです。朝というより夜ですね。

55歳でシニアツアーを目指すため、今から基礎練をしておかないと。

さて、本日は"「ポジティブ・メンタルヘルス」が組織活性化のキー"です。

今現在、「HRカンファレンス2023-春-」が開催されてますよね。

組織の課題(内向け)を中心に行っているセミナーです。

その中で、下記のセミナーを受講しました。

【誰もが健康で、いきいきと働ける職場を目指して 「ポジティブ・メンタルヘルス」が人と組織を活性化する】

目的は「従業員が心身ともに健康で働ける職場を実現するため」

という名目とともに、「自身が健康で働けるには何が必要なのか?をしっかりと捉えるため」です。

組織課題ではありますが、今の自分はその役職ではないため、そのような立場になった時にも問題なくチームを作れるようにというイメージでしょうか。単純に知りたかったのと、自分の考えと相違があるか否かを確認したかったんです。

結論、相違はありませんでした。

「ポジティブ・メンタルヘルス」をする一つに「ウェルビーイング」があります。

ウェルビーイング(Well-being)という言葉を直訳すると、「幸福」「健康」という意味になります。

そのセミナーでは、「ポジティブ・メンタルヘルス」は経営課題の一つと捉えていました。

ウェルビーイングは「幸福・健康」=「肉体的・精神的・社会的にすべてが満たされた状態」とも言えるでしょう。

これは、肉体的に疾病を抱えておらず、精神的に幸せな気持ちになれたり、社会的な立場の面でも良い環境を維持できていたりすることを指しています。

組織は人の集合体です。そのような会社に勤めたいですよね。というかみんなが同じように上記を捉えていれば、必然的に良い組織になりそうじゃないですか?ただ、上記を経営課題として捉えている企業がどれだけあるか、ということです。

じゃあそのような会社でない場合、転職すれば良い、でいうとそういうわけにもいかない。。。

じゃあ少なくても自分が上記のマインドを持っていれば、多少なりともストレスは減るのでは?と思っています。(0にはなりません。なぜなら組織に属している以上、外的要因の影響は必ず受けるから)

そのセミナーでは下記のようなことも言ってました。

well-beingの一つとして、仕事のミッションと自分の価値観の言語化が大事になってくる。

つまり、こういうことなのかなと。

ここが紐ついていれば、その会社にいる意味や、役割が自分ごと化できますよね。

会社のphilosophyと自分の在り方が紐ついているんですから。

自ずと役割認識できて仕事に対してもポジティブになれますよね。

もちろんこのようなことをチームの長や会社が実施していれば、ポジティブな人は増え、組織は活性化するかもしれません。

しかし、このような取り組みは直接的な利益を生み出さないため(長期的な観点で利益を生み出す)取り組まない企業が多いのです。

そのほかにもサステナビリティウェルビーイングが経営課題とも言っていました。これらを長期的に根付かせることって本当に難しい、、、

でも、これらってやらなくちゃいけないものだと思うんです。

取り組むことが特別な会社になってしまっている傾向があるなと。そうではなく、取り組むことは当たり前の考えにならないといけません。

従業員がいて企業がある、企業があって従業員がいるんです。

だからこそ、売上だけではなく、従業員の幸せも考えなければいけないんです。

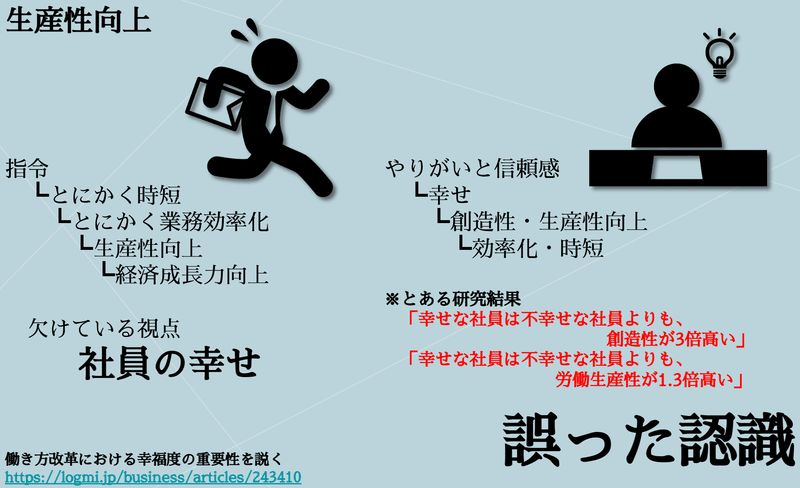

前職の上司が実施していたセミナーでとても印象に残っているスライドを載せます。

僕は人事として、組織の福利厚生や評価制度など考える立場にあります。

常に、上記を考え、ブラさず、ポジティブに健康を考えて、ゆくゆくは組織として取り組めるように動いていければと思います。

また来週!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?