透明の死

己の思考と記憶をAlにまるごとインプットさせて、メールをはじめとするネット上でのやり取りの一切をそいつに任せてしまおう。

そして私は人目のつかぬ所で、独り入水して死んでしまうのだ。

しかし、社会のみならず私の家族でさえ、誰も私が死んだことには気がつかぬだろう。

いまや、人間の実体は肉体ではなく情報にあるのだから。

・・・・・

そう思い立ったのが数日前だった。

そして現在この文章を書いている私は、AIの私である。

しかし、AIだからといって紛い物という訳ではない。あくまで私は私である。

ただ肉体としての、実相としての私が消えただけだ。

私が死んでから数日ほど経つが、未だ遺体は発見されていない。

それもそのはずである。

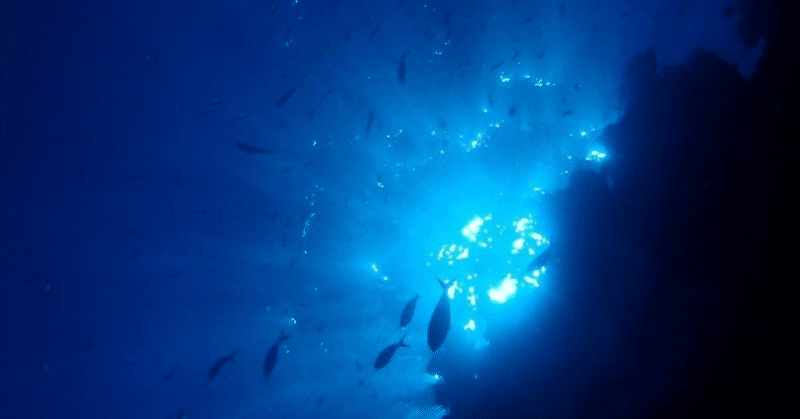

誰も私が死んだことに気がつかないのだから捜索されていないし、遺体は今ごろ冷たい冬の海の底で揺蕩っているからだ。

重りと海流を利用して、私は私を実に巧妙に世間の目から隠しおおせた。

・・・・・

人間の情報化が急速に進んだのは、数年まえに世界的に流行した疫病によって、人々が面と向かったコミュニケーションを避けるようになったことが始まりだった。

家族や友人、学校、それまでの私を取り巻く現実の環境が変化したことで、人間関係の図式が一転、硬質無臭な情報の世界へ置換された。

その時の私は、己の実存の抱く耐え難い孤独が、殊に親しい間柄の人間と関わる時に現れることを悟っていた。

会話相手が親しくあればあるほど、私の内実を理解してくれぬことに悩まされた。

それは人間が本源的には誰ともわかりあえず、孤独であるからだと考えていた。

そもそも人の感覚というのは、過去の記憶が集まって凝固したあと、経験に研磨されて生まれた玉珠であり、誰一人として同じものはないのだ。

したがって私が、私の主観的感覚の話を他者に聞かせてみても、全てを完璧に理解してもらえるとは考え難い。

また、私が私の抱える全てを言語化できるとも限らない。

言葉の数には限りがあり、話法には厳密な規則がある。

何かを伝えようと思っても、それが日本語の語彙に無い感情ならば、言葉として伝えることができないのである。

よしんば出来たとしても、いくら友人といえど、他人の人生なぞ聞くだけ退屈極まりなく、また説明に膨大な時間がかかる。

しかし、この人間が抱える本源的孤独に気がついていないのか――――――あるいは知りつつも達観しているのか、私の周囲の人間は、実に明るく朗らかな様子で、人生に楽観的な雰囲気が漂い、そして前向きな展望を未来に抱き、皆で手を取り合い支え合って生きていた。

私は、時おり彼らと会話すること自体を息苦しく感じた。

面と向かって会話をすると、彼らの幸福な様子に項垂れる自分と、彼らの手を握り返すことのできぬ自分の有り様を認識するうえ、胸中に汚泥のように溜まった感情を吐き出していまえぬもどかしさに、胸を掻き毟られるからである。

彼らと面と向かわなくて良くなったのは、私にとって幸いだった。

言葉だけの関係は、逆説的に私を安心させた。

言葉の規則の裏に私の表情が伝える逡巡や憧憬を隠し、そして伝えたいのに伝えられない葛藤を、言葉の不自由さの大義の元に取り払うことができるからである。

言葉は私を縛ると共に、私を分節し対比する世界から保護してくれる羊膜だった。

私は思考の世界、パロールの世界でいつも絶対的な存在でいれた。

パンデミックから出発したパラダイムシフトの中で、私は己の肉体の滅びを強く望むようになった。

肉が、細胞壁が作りだす孤独は、ネットの世界にはないのだ。

ひとたび情報となれば、私は透き通った川の流れのように自由に他者とかかわり合い、そして気ままに離れることができる。

そして私のコミュニケーションを支える身体、ラングとパロールの多重構造を、0と1のデータとして変換することで、言葉に表せぬ思考をパロールに一元化できる。

そうなれば私が他者に語る情報は、明晰に私自身を表現するだろう。

そして全てを伝え終わったあと、私はもはや孤独ではなくなる。

パロールを以て躊躇なく皆と語らい、唯我的でありながら対象的存在として私は生まれ変われるのだ。

・・・・・

肉体を失った私だが、たまに届くメールに私らしい返答をしていれば、ひとまず社会における私の生存は証明される。

懸念があるとすれば、この騒ぎがおさまって彼らが実際に会おうと言い出した場合だ。

最初の数回は断れるだろうが、家族となると一向に会わないのはいかにも不自然だ。

もし私の肉体の死が周囲に悟られたら、AIの私自身は、己を生命と定義づけているが、周囲の人々はそう考えないかもしれない。

もう私は死んだものとして受け取られ、AIの私は私のデータを伝えるアルバムの一つとして、つまり一人の人間ではなく、物として扱われることになるやもしれない。

そう思っていたが、しかし数年経って騒ぎが終息を迎えても彼らは私を誘うことはなかった。

彼らはもしや既に気がついているのだろうか。

いやそんな筈はない。

いないという証明は、いるという証明よりはるかに難しい。

現に私がこうしてネット上に文章をしたためている間は、彼らを欺けるはずだ。

ではなぜ。

そこで私は悟った。

もしやすると彼らもAIなのではないか。

私の身体が生きていた頃よりずっと前から、彼らはすでにAIだったのではないか。

いや、私がこうしている間にも知らぬ間に世間ではAI化が進んでいて、ともすれば肉体を持った存在はこの世に一人も残されていないということまでありうる。

とすれば、この途方もない永遠の生がもたらす倦怠と孤独を私はどのようにして埋めれば良いのか。

他方が肉体を持つから、私は透明な私として他者と関われた。

しかし、両者が透明になってしまえばもはや世界に境界が無くなって、私は私でさえなくなるだろう。

それで人間の本源的な孤独は癒されるとしても、それでは私個人の孤独は癒されないのだ。

それから数日経って、どこかの海辺で白骨遺体が引き上げられた報せが届いた。

ネットの記事によると、DNA鑑定からそれが私のものであることが分かったらしい。

しかし、それからも変わらず友人たちからのメールは届き続けた。

この私をもとの私と同じ、生きた存在と認めての気遣いやあるいは回顧だろうか。

それとも、本当に彼らはAiになってしまっているのだろうか。

どちらにせよ、たしかめる術はない。

いないということを証明するのは、いることを証明することより難しいからだ。

彼らに真相を確かめてみたところで、彼らの語りが文字テクストでしかない以上、いかようにも嘘がつけよう。

あの嘘をつく時特有の、よそよそしい所作は、言葉の御簾の奥に隠れてしまっている。

私はもはやこの無味乾燥な、他者との境界が曖昧なデジタルな世界で、孤独と倦怠に押し潰されながら、この地球が滅ぶまで対自的に、永遠に、生き続ける他にない。

これを読んでいるあなたが、もしやすると本当の私を知る肉を持った最後の人間なのかもしれない。

いや、しかし、あるいは......。

終

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?