"Climate Migrants"気候難民とわたしたち ―2050年までに全世界で2億人―

日建グループはまちの未来に新しい選択肢をつくる共創プラットフォームをつくる「PYNT(ピント)」を運営しています。

「PYNTのミカタ」は、noteで公開してきたイノラジシリーズをバージョンアップしたクロストークイベントです。未来を共創するため、新しい社会環境を考える実践者を“味方”としてお招きし、新しい物事の“見方”を取り入れる企画です。

藤村 美華

日建設計 海外事業部門 海外拠点グループ

石橋 七都希

日建設計 コーポレート部門 コーポレートグループ

今回のイベントは、日本が2023年末より第2回グローバル難民フォーラムの共同議長国を務めることを受け、国連UNHCR協会との「ONE MORE STEP INITIATIVE JAPAN」プロジェクトとコラボし、日建設計の有志のグループ「難民を考える会」が内容を検討、日建設計の気候変動への取り組みと難民問題を重ね、「気候難民」をテーマとして企画しました。

特定非営利活動法人国連UNHCR協会で社会問題の解決のための資金を集め現場に届けるファンドレイザーとして活動されている天沼耕平さんをゲストスピーカーとしてお招きし、日建設計より、野中昭彦(シビルグループ)、James Scott Brew(設備設計グループ)、Rayan Labeb(グローバルデザイングループ)の3名が関連する話題を提供させていただきました。本記事では、まずは難民・気候難民の現状について解説し、ディスカッションした内容をご紹介します。

気候難民とは?

藤村美華

日建設計「難民を考える会」メンバー(日建設計 海外事業部門 海外拠点グループ)

気候難民は一般的に「気候変動による異常気象の影響を受け、現在住んでいる場所から避難しなくてはいけないと言われている人々」を示す言葉です。その数は、調査会社によって差はありますが、2050年までに2〜12億人にのぼる予測も。2050年の地球の総人口予測は97億人なので、人口比で見ても気候難民の規模は大きく、異常気象による直接の被害が少ない国でも、その影響は避けられないだろうと考えられています。

気候変動と強制移動:その5つの「神話」と実態

天沼耕平さん

国連UNHCR協会 ※以下敬称略

気候変動と強制移動に対する5つの誤解と実態についてお話しします。

━ その1.気候変動は、南半球から北半球への国境を越えた大規模な移動を引き起こす?

何かしらの危機があると人は南から北に移動する、という多くの人の思い込みがあります。しかし、気候関連の災害により避難を余儀なくされた人の大半は、自国内のどこかあるいは周辺国に移動することが多いということが実態となっています。

━ その2.気候変動で家を追われた人々は“気候難民”?

「気候難民」という言葉はメディア等でよく使われていますが、これは正式に認められた言葉ではありません。「難民」の国際法上の定義をまとめるなら「紛争や迫害などで国境を越えて他国に助けを求めた人々」です。近年では国内避難民が増えており、気候変動と難民の問題も深刻化しています。また、「難民」と「移民」も混同されがちですが、難民は紛争や迫害により移動を強いられている人たちで、移民は基本的に自分たちの生活をより良くするために自分たちの意思で移動する人たちです。また、2023年の5月末時点で、故郷を追われた人の数は世界で1億1000万人以上に。2022年、世界の強制移動の数は11年連続で増加。2011年の2倍以上となっています。

━ その3.“気候難民”は、異常気象から逃れてきた人々だけを指す?

気候難民には様々なケースがあり、直接的な異常気象の被害から逃れてきた人々のみではありません。直接被害には、自然災害で家屋が破壊される、海面上昇や厳しい干ばつで住む場所がなくなる、などが挙げられます。それらに伴う食糧や水資源の不足、資源の争いによる治安の悪化などで移動を余儀なくされる気候難民も多くいます。

━ その4.気候変動によって強制的に移動や移住させられる人の数を予測できる?

2022年、気候関連の自然災害で、3260万人が避難を強いられたとされます。その3年前は2000万人ほどで、毎年史上最悪の数を更新し続けています。この数字の変化を正確に予測することは至難の技。気候難民について予測しようとするだけでなく、私たちが世界全体の取り組みによって状況を変えていくことが重要です。

━ その5.もう遅すぎる?

気候変動や気候難民に関して「手遅れだ」という人がいますが、それも誤解です。問題解決のため難民キャンプなどでも様々なアクションがなされており、例えば、企業の力でソーラーパネルを設置し、持続可能なエネルギーを使う取り組み。ロヒンギャのマングラス難民キャンプでは、緑化活動によって荒れた土地が緑豊かになりました。もう遅すぎる、ということはありません。私たちの快適な生活は、世界の問題に繋がっています。SDGsの観点からも、問題を知り、広め、参加すること。何より人々に寄り添って物事を考えていくことが重要です。

増加する自然災害「気候危機は、今まさに起きている」

James Scott Brew

日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ

「The Climate Crisis: Trends, Impacts, & Opportunities(気候災害の傾向、影響、機会)」をテーマにお話しします。私がコロラド大学ボルダー校で教鞭をとっていた2010年当時は、気候危機を信じない生徒がいました。

データで見ると、2021年の世界の災害発生件数は、記録をとり始めてから過去2番目に多いものに(出典:EM-DAT)。自然災害による被害・対策コストも、世界的に増加傾向にあります。実際に私の身近に起きた例として、アメリカの友人が、自然災害から生じた大規模火災のために、引っ越しを余儀なくされました。友人は、自宅が燃えることを恐れたのではなく、煙による空気の質への影響を懸念していました。たとえ火災が起きた場所から何千キロも離れていても、大気は大きな影響を受け、人々は避難を余儀なくされます。

大気中のCO2濃度も驚くほど増加しています。上図のデータ(出典:climate.nasa.gov)によると、過去80万年もの間、300ppm以下を維持していたのが、1950年には312 ppmとなり、2024年には420ppm以上にまで上昇。理由は、私たちが大気中に放出しているCO2に対して、植物、海や土壌などのCO2吸収源が不足しているためです。

現在、私たちが排出するCO2のうち、約59%が吸収されず、大気中に残存してしまうとされています。例えるなら、水(=CO2)を出す大きな蛇口のあるバスタブ(=大気)があるけれども、排水口(=CO2吸収源)が小さすぎて水があふれているような状況です。

最後に、ポジティブな要素についても触れます。建築・エンジニアリング業界や建設業界は常に気候変動の緩和に向けて取り組み、もちろん日建設計もゼロ・エネルギーや低炭素の建築やサステナブルなまちづくりに取り組んでいます。それらに加えて、既存のインフラを改修しながら、レジリエンス(回復力)を増やしていくことも必要です。

気候変動に対する日建グループの活動

野中昭彦

日建設計 都市・社会基盤部門 シビルグループ

土木部門で長く環境分野の業務に従事してまいりました。気候変動(適応分野)での活動を紹介します。

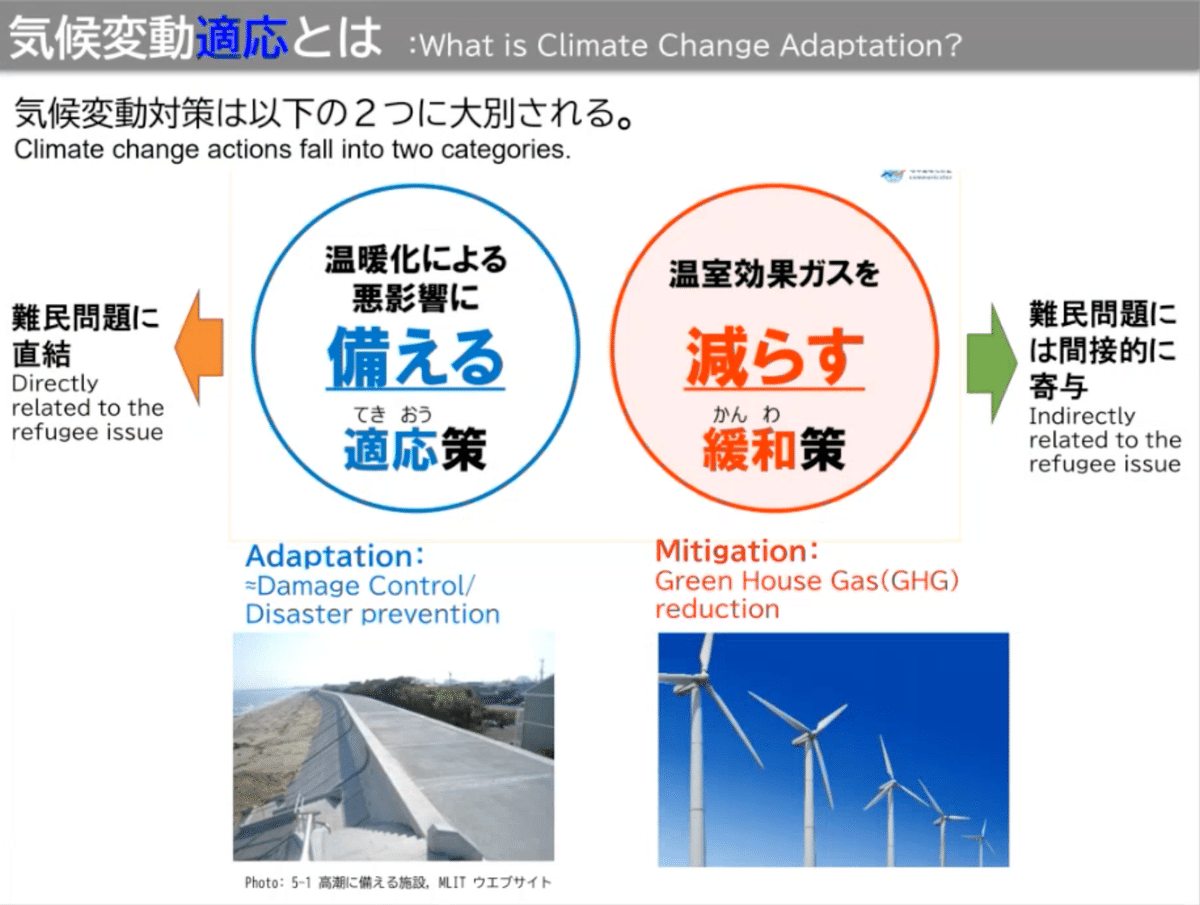

まず基礎知識として、気候変動対策は温暖化による悪影響に備える「適応」と、温室効果ガスを減らす「緩和」の2つに大別できます。現在、私が主に取り組んでいるのは、太平洋島嶼国のキリバスやサモアを対象とした気候変動適応プロジェクト。日建グループとしては、特に「自然災害」や「自然生態系」の問題解決を目指しています。

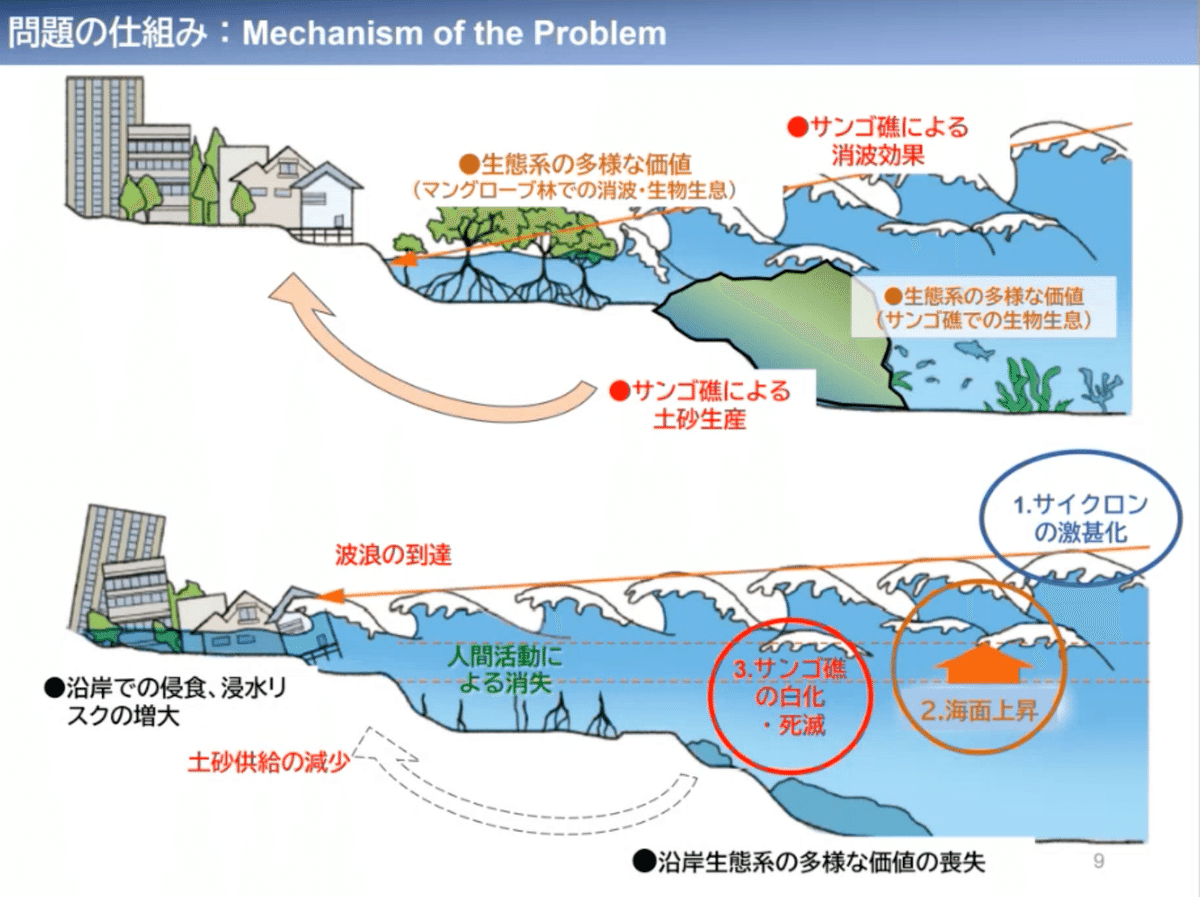

太平洋島嶼国で起きている主な自然災害は、台風や干ばつ、高潮、高波などですが、自然生態系に起きている影響にはサンゴ礁の白化(劣化)などがあります。サンゴ礁の白化の主な原因は、海水温の上昇、CO2の増加により海中の酸性化が進んでいること。サンゴ礁が白化すると、生物が住めなくなり、そこで漁をしてきた人たちの生活手段もなくなってしまいます。

また、サンゴ礁には消波機能(海岸に打ち寄せる波を小さくする機能)があり、さらにキリバスなどの場合、国土が全てサンゴの土砂でできています。つまり、サンゴ礁が高波による災害を防ぎ、国土の維持に寄与してきたのです。

そのサンゴ礁が失われつつある現在、危機に備えるため、土を埋め立て、堤防をつくることも一時的に可能です。しかし、それは持続可能性が失われる危機感もあります。

すでに現地では、海面上昇で住む土地が失われつつあります。地下水に海水が混ざって飲料水が確保できなくなっています。加えてサイクロンの激甚化によって地方から都市部へ人口流出が進み、これまで居住地ではなかった災害リスクの高い低地に人々が住んでしまうことにもつながっています。

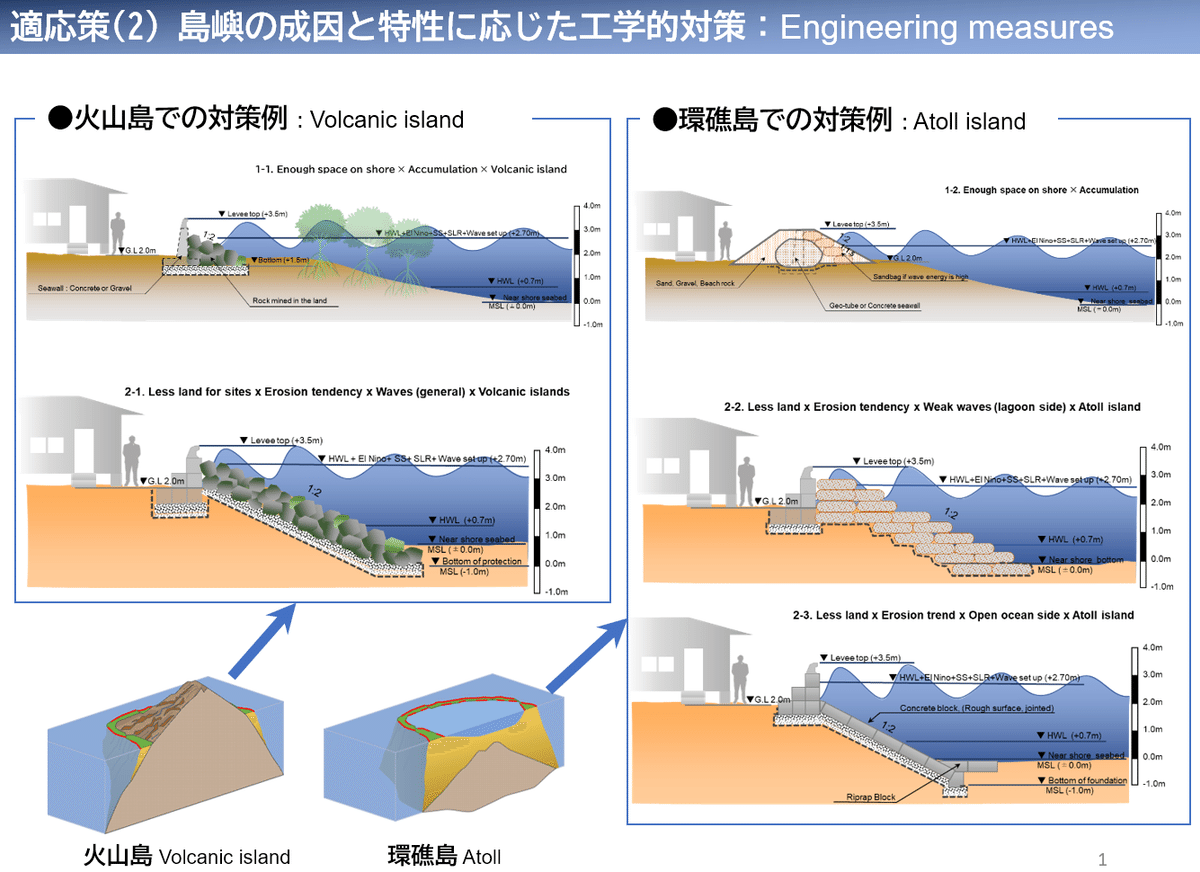

これらの問題に対して、日建設計を含む日本のチームとして具体的に取り組もうとしているのが「サンゴ礁の修復技術の提供」です。サンゴ礁の修復技術は世界的にも日本がリードしています。サンゴはその枝を折って海中に植えて増やすこともできますが、それはクローンをつくることと同じで、何か問題が起きた時に全滅するリスクがあります。そのため私たちが目指すのは、サンゴの有性生殖機能をきちんと生かした修復技術です。

この技術提供に加えて、災害リスクの高い低地には居住しないなどの土地利用計画や都市計画と工学的な海外保全施設をセットとしたトータルなプランも提示しています。

これらを実現するには、当然、資金が必要です。このプロジェクトでは、気候変動に対する世界で一番大きな資金「GREEN CLIMATE FUND」を利用したいと考えています。現在、このファンドの実質のトップドナーは日本。我が国が出したお金や技術が、世界の人の役に立ち、自分たちの土地から移動を強いられる人が減らせられればと感じています。

今後の気候難民について私たちが支援をするなら、雨風を凌ぐ建物をつくるだけでなく、現地の人たちが建築家としてスキルを身につけられるような活動をしてみたい。現地のプロフェッショナルを育て、種を広げていきたいです。

参加者全員でのディスカッション「気候難民の問題に対する関心は、どう高められるか?」

━ Rayanさんはスーダン出身ということですが、「気候変動が要因となった最初の紛争」といわれるスーダンの紛争について教えてください。また、気候変動に関連する紛争の発生を回避する有効な策はありますか?

Rayan: スーダンの西部ダルフール地方は、最も問題の多い州のひとつです。その原因のひとつが気候変動です。スーダンには、アラビア語で砂漠を意味する「サハラ」と「サヘル」という2つの主要地域があります。気候変動によって、サハラ砂漠はドミノ倒しのように毎年1.6kmずつ南下していきました。家畜を飼う人々は、家畜のための水と緑を求めて農民の土地に移動せざるを得なくなり、その結果、世界で最も古い紛争の形態のひとつである「家畜飼い vs 農民」という対立が生じました。さらに人種差別も悪化し、紛争へとつながりました。このような状況からも、気候変動は一刻も早く解決すべき深刻な問題であることがわかります。

今、プロジェクトが進んでいる「グレート・グリーン・ウォール」は、この問題の解決策になり得ると思います。サハラ砂漠の拡大を止めるため、アフリカ大陸の東西をまたぐ「緑の壁」をつくろうという大規模な植林活動で、新たな雇用も生み出しています。もしもっと早くこのプロジェクトが存在したなら、紛争は起こらなかったかもしれません。

政治的な違い、考え方の違いなどはあれど、私たちは同じ地球を共有しており、皆が環境に関心を持つことが重要です。また、人間には回復力があり、過去と比べると、はるかに優れた問題解決能力を持っています。日建グループの「人や技術を集約する力」を生かして気候変動の解決にも取り組めたらと思います。

━ 難民という問題に、社会的な認識や関心はどうすれば高められますか?

天沼:まずは身近な事象から入っていくことが大切。多くの人にとって、難民よりも気候変動の話の方が、身近でしょう。身近な気候変動の事象をきっかけに皆様に関心を持っていただけたらと思います。今回の話のように、ひとりひとりの生活に近いセクターにいる人たちが、それぞれの切り口から話をされることで、関心が高まるのではと思います。

━ 気候難民の問題に対して、多様なステークホルダーの協働やパートナーシップはどのように構築されていますか?

野中:天沼さんも私も根っこは同じで、「どう実現するか」が大切です。実現には資金が必要ですので、資金と力を誰が持っているのか下調べをして、アプローチしていきますね。相手も、自分たちのメリットになると思えば一緒に考えてくれます。意思決定権を持った人にアプローチする方法は国によって違いますが、関係省庁を巡るうちに、どうにかしてコネクションにたどり着いている状況です。

━ 日建グループとして、本当に何ができるのでしょうか?

参加者:社内には災害ボランティアチームや、インクルーシブなまちや建築を考えるラボもある。同じく気候変動や難民のことを考え、実際の仕事に生かしたい人のチームをつくることができると感じました。会社として寄付できる仕組みづくりもあるのではないでしょうか。

今後の動きと関心は

今回のイベントは、日建設計の有志のグループ「難民を考える会」が日建設計の業務と難民問題の重なりをテーマに「気候難民」を取り上げましたが、次回はパワーアップし、6月17日(月)から21日(金)にかけてPYNT Refugee Weekを開催予定です。この週間では、難民キャンプで利用されているシェルターの展示、都市領域と難民問題の関係に焦点を当てたトークイベント、難民問題に対するアイディアソンイベントを開催し、各専門分野から可能なアプローチをさらに追求していきます。ぜひみなさんもご参加ください!

<ゲストプロフィール>

天沼 耕平

特定非営利活動法人|国連UNHCR協会(Japan for UNHCR)職員 ファンドレイザーして活動。2004東京学芸大学教育学部卒業、淑徳中学高等学校社会科教員、社会福祉法人 東京サレジオ学園職員、NPO法人、APSD職員、阿蘇エコファーマーズセンターなどを経て現職。

資料1:

2050年の気候難民人2億人予測:

World Bank (2021) 「Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration」http://hdl.handle.net/10986/36248

2050年の気候難民人数12億人予測:

IEP (2020) 「Ecological Threat Register 2020」https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/10/ETR-2020-web.pdf

2050年世界人口97億人予測:

UN (2022)「World Population Prospects 2022」

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf

資料2:「難民とは?」(UNHCR駐日事務所)https://www.unhcr.org/jp/what_is_refugee

資料3:「気候変動と避難」(国連UNHCR協会)https://www.japanforunhcr.org/news/2019/18513

「気候変動がカメルーン国内の衝突を助長し、数千人が避難」(国連UNHCR協会)

https://www.japanforunhcr.org/news/2021/climate-change-fuels-clashes-Cameroon

資料4:「気候変動の最前線から」(国連UNHCR協会)https://www.japanforunhcr.org/appeal/climate「Climate change and displacement: the myths and the facts」(UNHCR)https://www.unhcr.org/news/stories/climate-change-and-displacement-myths-and-facts

資料5.「Rohingya refugees restore depleted forest in Bangladesh」(UNHCR)

https://www.unhcr.org/news/stories/rohingya-refugees-restore-depleted-forest-bangladesh

資料6:EM-DATのグラフ:https://www.visionofhumanity.org/global-number-of-natural-disasters-increases-ten-times/

「Increase in Natural Disasters on a Global Scale by Ten Times」(Vision of Humanity)

※IEP(Vision of Humanity)がデータ会社EM-DATのデータを基に作成したグラフ。

資料7:nasaのグラフ:https://climatekids.nasa.gov/carbon/

Luthi, D., et al.. 2008; Etheridge, D.M., et al. 2010; Vostok ice core data/J.R. Petit et al.; NOAA Mauna Loa CO2 record.

資料8:以下の資料から著者作成 https://www.env.go.jp/content/900473374.pdf https://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kaigandukuri/takashiobousai/05/index.html

資料9:左上︓The Ocean Agency、右上︓沖縄県資料、下段︓Gregory Piper, Ocean Image

資料10:https://theconversation.com/coral-reefs-provide-floodprotection- worth-1-8-billion-every-year-its-time-to-protectthem-116636 などをもとに作成

藤村 美華

日建設計 海外事業部門 海外拠点グループ

前職では外国人材の就職支援会社に勤務。2019年に日建設計に入社し、主に中東・シンガポール拠点の管理を担当。都市の国際化に関心があり、今回のイベントを企画。

石橋 七都希

日建設計 コーポレート部門 コーポレートグループ

2021年に日建設計にバックオフィス系職員として入社。都市の国際化、国際協力に関心があり、今回のイベントを企画。

イベントは、2023年4月にオープンした、日建設計が運営する共創スペース“PYNT(ピント)”で開催されました。社会を共有財の視点で見つめ直し、思い描いた未来を社会に実装するオープンプラットフォームを目指しています。暮らしにある「違和感」を一人一人が関わることのできる共有財として捉え直すことで、よりよい未来を考えるみなさんと共同体を作りながら、イベント・展示・実験などを通して解像度を上げ、社会につなぐステップを歩みます。

#日建設計 #日建グループ #企業のnote #私の仕事 #気候難民 #気候変動 #グループ #サンゴ

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?