【読書】探究学習の種まき

「マイテーマの探し方(ちくまQブックス)」片岡則夫 (2021) 筑摩書房 を読みました。探究学習を進めるヒントになることがたくさん載っていました。今回はこの本について紹介するとともに、学校での探究学習、家庭での探究学習についても考えてみたいと思います。

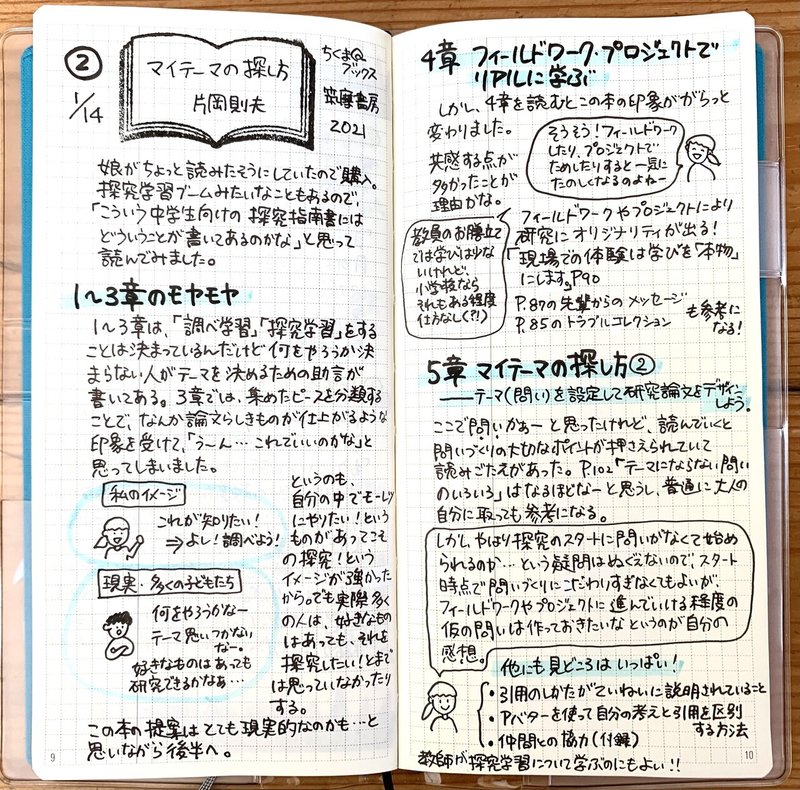

子どもの本は、読書手帳(ほぼ日weeks MEGA)のウィークリーページに記録しているのですが、大人向けの本は後ろのフリーページに記録しています。今回は中学生向けの本で、普段なら子ども向けページに記録するのですが、詳しく書いておきたかったので、フリーページに記録しました。

概要

この本には、中学生が探究学習を進めるための方法が書かれています。最初は簡単な調べ学習のまとめ方が紹介されていて、途中から本格的な探究学習を行っていくための手順が示されています。特に引用についての説明が詳しく書かれているので、それだけでも探究学習初心者に薦める価値はあります。

本書のメインは「マイテーマ」

本書で主に取り扱っているのは「探究テーマ」です。他の人とは違う自分だけのテーマという意味で「マイテーマ」としているのでしょう。素敵だなと思います。

探究学習は、テーマを決めるのが1番難しい!そして大事!「探究テーマ」は問いの形をしていることが多いのですが、本の1〜3章で「探究の問い」が出てこないことに、ちょっとモヤモヤしてしまいました。

しかし、4章を読むとフィールドワークやプロジェクトの話が出てきて、探究の楽しさが伝わってきました。そうそう、探究のオリジナリティはフィールドワークやプロジェクトによって生まれるんだよなぁ!なんて思いながら。写真なら図鑑に立派なのが載っているんだけど、自分で撮るところに探究学習の醍醐味があるんですよね。

作品を体裁よく仕上げるだけなら、本やネットの情報を組み合わせれば、何となく仕上げられるけど、それじゃやる人も読む人もつまらない。具体的な問いは、行動してから見つかるというケースも確かに多いものです。だから、問いづくりは、5章で出てくるのね…と納得しました。

でも、本書で出てくるフィールドワークは、興味がある分野の会社に連絡してインタビューするなど、割と本格的なものでした。なんとなくインタビューするなんてもったいないから、最初の段階にも仮でいいので問いを設定してから探究するのが良さそうだなぁと感じました。

学校で行いづらい探究学習

今回の学習指導要領では、探究的な学びを推進する方向性がありますが、ちゃんとした探究学習を行うのは時数的に難しい現実があります。特に中高は学習内容が多く、探究に時間がなかなか取れない現状があるようです。(高校は「総合的な探究の時間」となったことを受けて探究学習に力を入れてもらえるといいなぁと思いますが、なかなか難しそうですね。)

小学校では、取り組めたらいいなぁと思いつつ、調べ学習レベルで終わってしまうケースが多いです。探究学習のベースづくりというイメージで取り組む感じでしょうか。教師のフォローが可能なサイズ感という観点からも、この本のような探究学習をカリキュラムに位置づけるのは難しそうです。(チャレンジしてみたいですが…。)

小中高ともにカリキュラムに位置づけられたらおもしろそうな探究学習。しかし、教員に果たしてそのスキルがあるのかと問われたら疑問です。こういった学習は教員自身が体験してきていません。教師側に自信をもって教えられるという感覚が無ければ、なかなか実現は難しいでしょう。私は、探究学習の授業を組み立てる基本を学ぶために、この本を先生たちにおすすめしたいなぁと思いました。コンパクトにまとめられていて読みやすいので、多忙な教員にも簡単に読めます。

家庭で行う探究学習

さて、学校の話ばかりしてきましたが、探究学習は家庭でもできます。自分なりに調べてノートにまとめるなどは好きな子は自分でやっています。ただ、そういう遊び(学び)を知らない場合、やってみようかな…とはなかなかなりませんよね。

そこで、活用したいのが夏休みの自由研究です。夏休みの自由研究は、多くの小学校で3年生以上の子どもたちに宿題として出されます。夏休みになってから「何やろっかなー」とテーマ探しを始めるのでは、深い探究は難しいのが実情です。あっという間に夏休みが過ぎていき、「もうこれでいいや」という感じで適当に工作をして終わるパターン、あるあるです。

でも、調べたり何かに熱中するタイプの子なら、この本に出てくるような探究もきっと楽しく取り組めるように思います。そのための種まきを年間とおしてやっておき、夏休みに「興味のあるあれこれ」の中から1つ選んで、まとめたり、フィールドワークやプロジェクトに取り組んだりすればよいのです。

種まきは何をしたらよいかというと、子どもがハマったものを一緒におもしろがること。そして本人が「自分は今これにはまっているんだ」と自覚できるレベルになるのが望ましいです。少々個性的なものでも「こういうのにハマるなんていい目の付け所してるね!」と言って自信をもたせてあげるといいと思います。

娘が4年生になってハマったものは、百人一首、読書、飴、天体でした。なので、百人一首の対戦相手になったり、一緒に図書館に行ったり、珍しい飴があったら買ってきたり、一緒に天体観測したりしています。子どもだけでは行けない美術館や博物館、科学館などに行くのもおすすめです。我が子の場合、3年生の自由研究を終えた後、4年では何をやろうかなぁと何度も自分から話題にしていました。楽しく、負担なく自由研究に取り組んでいました。

また、学校の学習では「テーマやモチーフを自分で決めていいよ」というものも多くあります。その場合、好きなもののコンテンツが乏しいといつも同じものをテーマにすることになります。例えば、ネコが好きな子がいた場合、図工の絵のモチーフもネコ、国語のことわざ調べもネコ、動物の体調べもネコ…というふうに。それはそれで、大好きなものだから良いのですが、本人もちょっと飽きていたり、「他のものを選んでみたいけど何を選んでよいか分からない」という状況に陥っている場合もあります。

自分はこれが気に入っている、おもしろいと思っている…というものが幾つかあると、子どもとしても安心だし、自信をもって学習活動に向かうための原動力にもなります。子どもたちの興味関心を認めてあげることが、人生のマイテーマ探しにもつながるかも知れません。

おわりに

探究学習は行きつ戻りつしながら行うもので、決して一筋縄ではいきませんが、自分が「これだ!」と思うものを見つけ、調べたり関わったりしながら世界を広げていく過程は、豊かな学びで溢れています。子どもたちの未来につながるような探究的な学びをサポートしていきたいなぁと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。去年は読書のまとめをなかなかnoteに載せられなかったので、今年は積極的に載せていけたらなと思っています。