品詞は曖昧:品詞の連続性

今回は、「品詞の連続性」について考えてみたいと思います。

前回の記事では、形容動詞の名詞との近接性について取り上げましたが、これはまさに品詞の連続性に当たります。

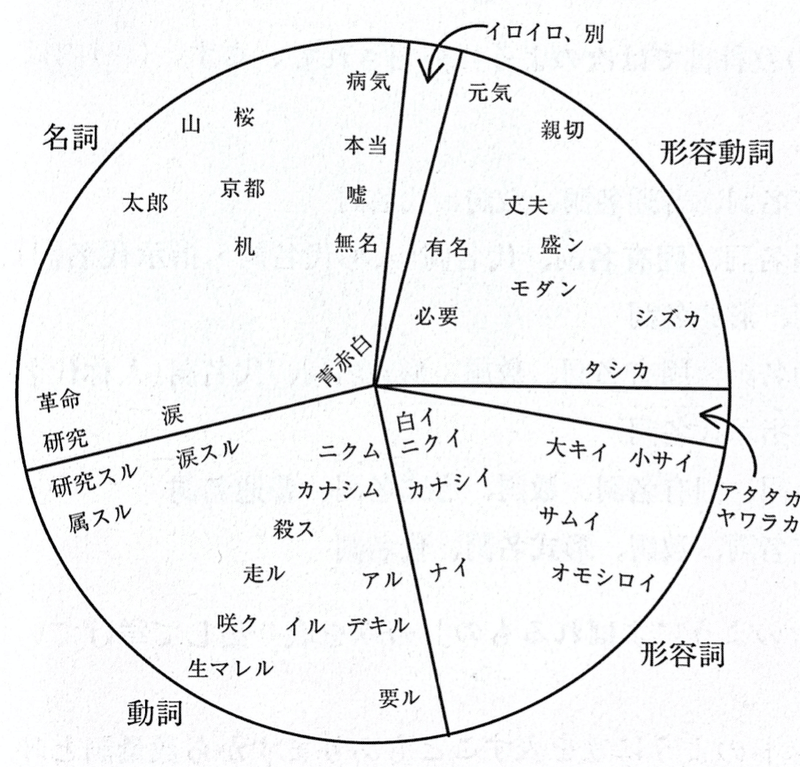

下の図は、品詞の連続性を示した図です(寺村秀夫『日本語のシンタクスと意味』p. 74)。

同じ品詞に分類されている単語でも、その品詞の範囲内のどこに位置しているかで、「いかにも名詞である名詞」や「形容詞っぽい動詞」などが示されています。「イロイロ」「別」は名詞と形容動詞の間、「アタタカ」「ヤワラカ」は形容動詞と形容詞の間に配置されており、どちらの品詞にも属することが示されています。

「大キイ」「小サイ」は、意味としては典型的な形容詞と言えますが、「大きな」「小さな」という形の似た形容動詞的な単語があり、形容動詞との近さを有しています。「大きな」「小さな」は連体詞とされますが、元は「大きなり」「小さなり」という形容動詞の連体形から来ており、本来は立派な形容動詞であったことがわかります。

このような品詞の近接性から、単語の形が変化する現象も見られます。「違う」の活用形である「違わない」「違った」を「違くない」「違かった」と言う人は、現在ではかなりの数いるのではないかと思いますが、これは「違う」が動詞でありながら、意味としては形容詞に近いからだと考えられます。この図の中で、動詞の中心にあるのは「殺す」「走る」などですが、これらは動作・行為を表しており、いかにも動詞らしい意味を持っています。それに対し、「違う」は状態を表す単語であり、意味としては動詞というより形容詞に近くなっています。(英語の「違う」に当たる 'different' は形容詞です。)だからこそ、形容詞型の活用が用いられているのでしょう。

ちなみに、このような「違う」の形容詞型の活用は20年以上前から見られるようで、社会の中にゆっくり浸透しつつあるようです。

このように、品詞は連続的なものだと考えると、それぞれの単語がどの品詞に属するかを定めるのは実は難しいということに気づきます。文法は規則にルーズな点も多く、そこが厄介なところでもありますが、ことばの奥深さとも言えるのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?