【室伏広治】サイクロイド曲線、孫子の兵法「遠近の計」『ゾーンの入り方』

同書からの抜粋となります。

第四章 ゴールへのアプローチを最適化する

目的と目標を定めて最短の軌道を描け

あなたの目標は何ですか?

そして、その目的は何ですか?

そう聞かれて、明確に答えられなければ、

何事も成し遂げることはできないというのが、

私の基本的な考え方です。

しっかりと目標設定ができている人は、

目標達成に向かって日々、確実に前進していけます。

しかし、目標設定が曖昧な人は、

たとえ目の前のことにまじめに取り組んでいるとしても、

毎日漠然と過ごして漠然とした結果が現れる

という繰り返しに終わってしまいます。

アスリートであれば、明確戦略・戦術を持ち、

目標に向かって取り組むことが大切です。

かねてから私の座右の銘の一つに、

「目的と目標を定めて最短の軌道を描け」

という言葉があります。

軍事学者の

クラウゼヴィッツ

や

リデル・ハート

の考えを取り入れたものです。

明確な目標を設定し、

一切の無駄を省いて最適ルートで目標に到達する。

人間には、時間に限りがあり、

エネルギーにも限りがあります。

自分が掲げた目標や目的を成し遂げるためには、

駅なく最短でたどり着くことが大切なのです。

私の場合は、選手生活の後半は

年齢的な肉体の衰えをいかに補って勝つか

というのが重要なテーマでしたから、

無駄なトレーニングや過度な負荷をかけることは

命取りになりかねません。

目標達成のための方向性をつねに正しく見極めて、

無駄のない道を最短で進んでいかなければなりません。

そこでは、「勝つ」「優勝する」という目標とはまた別に

「正しい動きを追求したい」

「最適なフォームを身につけよう」

「人類がだれもやったことがない技を身につけたい」

という目的が大切でした。

その目的・目標に向かうことによって、

「室伏はピークを過ぎた」

という周囲の声を吹き飛ばすこともできる。

年齢的な限界や肉体的な限界という

従来の常識を覆すようなパフォーマンスを発揮すること

も目的の一つです。

その目的を達成できれば、

必然的に「年齢的なハンデ」など感じる間もなく

若い選手にも勝てる可能性が生まれ、

メダルに手が届くのです。

その目的・目標を定めた取り組みによって、

若い頃の無我夢中でトレーニングを繰り返していた日々よりも、

楽しくて充実した選手生活を送ることができたと思います。

日々、やるべきこととやりたいことが合致しているのを感じられたし、

ハンマー投げがより一層、おもしろくなりました。

その結果が、

二〇一一年の世界選手権での

投擲種目金メダルの最高齢記録

であり、

ロンドン五輪での

陸上競技メダル獲得最高齢記録

でした。

そして、二〇一六年に現役を引退してからは、

大学で研究や

アスリートへのトレーニングプログラム

を指導する一方、

二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会

の仕事もしています。

そうした職務にあたって最良の成果を上げていくためには何が大切か。

実は、そこでも競技で成果を出すのと同様

「目的と目標を定めて最短の軌道を描く」

ことが重要なのだということを日増しに実感しています。

それはつまり、

スポーツの世界でメダルを獲得するために大事なことと、

仕事や学びの世界で成果を上げるために必要なことは、

共通するものがたくさんあるということなのです。

いかにして自分の目的に到達するか。

いま自分が立っている地点から、

どういう軌道を描いて進むべきか。

私は何事に取り組むときにも、つねにそれを考えていました。

「この道は本当に最適なのか?、

この道は本当に最短なのか?」

をいつでも自問自答してきました。

そのことについて、

孫子の兵法のなかに

「遠近の計」

というものがあります。

「一見、遠回りに思えるが、

実は最短で目的に到達できることがある」

という教えです。

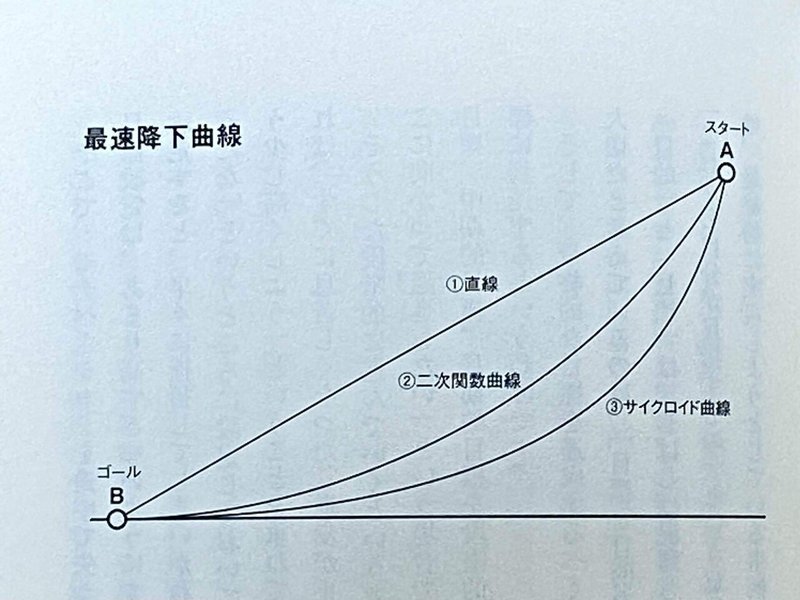

そうした考え方を理解するのに適した

最速降下曲線

を示した図があります(九三ページ)。

A地点からB地点にボールを転がして降下させた場合、

最速でゴールするのは、

次の三つのルートのうちどれかという問題です。

①A地点からB地点まで直線で結んだルートを降下する。

②A地点からB地点まで二次関数曲線を描くルートを降下する。

③A地点からB地点までサイクロイド曲線を描くルートを降下する。

その答えは③のサイクロイド曲線のルートです。

サイクロイド曲線とは、数学では

「円が直線上を滑らずに転がるとき、

その円周上の定点が描く軌跡」

ということですが、

物理では「最速降下曲線」とも呼ばれるように、

図のようにA地点からB地点まで転がしたボールが

最速で到達する曲線という意味もあります。

まさに孫子が言うように、

遠回りに見える道が

最短で目的に到達する道だといわけです。

これは、私が目的・目標を定め

最短の軌道を描こうとするときに

大変参考になる考え方の一つですが、

距離的な要素だけでなく、

環境や状況によって時間や空間も考慮して、

何が最適なのかを追求することが大切なのではないか

と考えさせられます。

目標と目的をはき違えてはいけない

目標を設定し、その目標を達成するために、

一番大切なのはモチベーションです。

だれしも目標を設定して、

取り組みを開始した当初は高いモチベーションがあるのですが、

それを維持していくのは簡単ではありません。

そこで、モチベーションを途中で失ってしまわない

ようにするための一つの方法は、

最初の目標設定は、あまり高すぎないようにすることです。

最初は「もうちょっとがんばれば達成できそうだな」

というところに設定しておいて、

まずそこをクリアする。

そして、「じゃあ、次はもう少し高くしよう」

ということを重ねていきながら徐々にステップアップしていく。

そうした段階的に進んでいくという考え方は、

「なんとしても最初から高い目標を掲げ、

そこに向かって邂進したい」

という場合でも、基本的には同じです。

目標設定としては、

短期的目標、中期的目標、長期的目標

を段階的に達成しながら前に進んでいって、

最終的には高い目標に到達するというわけです。

そして、最終的な目標を達成するべく

モチベーションを維持していくために、

私がもっとも大切だと考えているのは、

「目標と目的をはき違えない」

ということです。

「目的」と「目標」は、

しばしば混同されることがありますが、別々のものです。

この二つは

「これから自分が目指すもの」

という意味では同じですが、明らかな違いがあります。

目的とは、

最終的に実現しようとしている事柄であり、

目標とは、

その目的のために当面、実現させるべき事柄です。

私が目的と目標の違いを改めて痛感したのは、

二〇一一年六月に宮城県石巻市の中学校

を訪れたときのことでした。

その年の三月一一日に東日本大震災が発生し、

日本中の人たちが

「被災地のために自分は何ができるだろうか」

と真剣に考えている中で、

私たちも

「アスリートとして何かできることはあるだろうか?」

とそれぞれに思い悩んいました。

そんなときに二〇〇〇年から陸上教室を開催しており、

交流のあった石巻の地元の方々から声をかけていただき、

「石巻の中学生と一緒にスポーツをしよう」

という試みがありました。

現地に行くまでの間、私は本当にこの企画が

被災者のためになることなのかどうか不安でした。

友だちを亡くしたり、自分の家をなくした子どもたちに向かって

「大丈夫?」などと口が裂けても言えないし、

「元気を出して」などと簡単に言えるものではありません。

そういう子どもたちのところに行って、

一緒に体育の授業をしたり、リレーをしたりすることに、

どれほどの意味があるのだろうという思いもありました。

しかし、実際に子どもたちに会って触れ合ってみて、

「やっぱり来てよかった」

と思いました。

最初はお互いに緊張していたけれど、

一緒にスポーツをして体を動かしていると、

子どもたちの顔には汗とともに笑顔が飛び出してくるのです。

すると、お互いにたくさん言葉を交わすようになって、

グラウンド中に笑い声が響き、大きな声援も上がり、

みんなとても打ち解けることができました。

「スポーツには、私たちが思っている以上に力があるんだな」

私はそう実感しました。

このとき、私は自分自身では思ってもみなかったことですが、

子どもたちとこんな約束をしたのです。

「僕は再来月の世界陸上で金メダルをとります。

必ずメダルを持って、ここに帰ってきます。

だから、みんなもがんばって!」

それは、一日中、

子どもたちと一緒にスポーツをした私の心の中から

子どもたちに向かって溢れ出した

素直な思いだったという気がします。

そのとき三六歳だった室伏広治というハンマー投げの選手を

客観的に見れば、

「すでにピークを過ぎて、もうメダルは無理だろう」

という状況にあったと思います。

私自身も、そのときまでは、

世界選手権に出場はするけれども

「メダルをとる」などと公言するつもりは、

まったくありませんでした。

それが思いもかけず

「室伏、石巻の中学生に金メダルを力強く約束!」

と翌日の新聞にも載るようなことを言ってしまい、

正直なところ、

「これは、まいったな」

と思いました。

しかし、子どもたちに宣言した以上、

私は金メダルを目標に戦う覚悟を決めました。

金メダルをとってみせることで、

石巻の子どもたちを喜ばせてあげたい。

少しでも勇気を与えてあげたい。

そう思ったのです。

つまり、アスリートとして金メダルをとるということは、

私の目標であって、目的ではありません。

金メダルをとって子どもたちに勇気を届けたい

というのが目的であって、

金メダルそのものは、

大事な目的を果たすための当面の目標なのです。

いわば、金メダルは子どもたちに元気を与えるための手段なのです。

そして、その世界選手権で、私は金メダルを獲得し、

子どもたちにメダルを見せるため石巻に帰りました。

この金メダルは、子どもたちとの出会いがなければ、

けっして獲得できなかったはずです。

金メダルをとることを

目的にしていたら目的は達成できなかったと思います。

もしあのとき、

「金メダル」という目標と

「被災地に勇気を届けたい」という目的を

はき違えていたら、

あの試合の結果は違っていたでしょう。

「石巻の子どもたちのために」という思いがあったからこそ、

困難に打ち勝って本番まで最高のトレーニングを積むことができて、

試合でもベストパフォーマンスを発揮することができたのです。

その翌年、ロンドン五輪で銅メダルを獲得した直後にも、

メダルを見せに石巻に帰りました。

それは、北京五輪でメダルを逃し、故障も経験した私にとって、

「復活」を示したメダルでもありました。

それが、「被災地に復活のメッセージを届けたい」

という私の目的を果たすための

「メダルという目標」だったことは言うまでもありません。

こうしてみると、

目標を達成し、目的を成し遂げるためのモチベーション

というものは

「私はこれを成功させたい」

という自分だけの思いよりも

「だれかのために」

という思いがあるほうが、

より強いエネルギーを得られると言えるのかもしれません。

こちらの内容は、

『ゾーンの入り方』

発行所 株式会社集英社

著者 室伏広治

2017年10月22日 第1刷発行

から引用させて頂いています。

よろしければ、サポートよろしくお願いします❤ ジュニアや保護者様のご負担が少ない ジュニアゴルファー育成を目指しています❕ 一緒に明るい未来を目指しましょう👍