「諸行無常の響きあり」・・・現代クラシック音楽の大名跡ストラヴィンスキー

新日本フィルnoteではダントツの情報量「岡田友弘《オトの楽園》」。実は指揮者の岡田友弘が新日本フィルの定期に絡めたり絡めなかったりしながら「広く浅い内容・読み応えだけを追求」をモットーにお送りしております。今回は6月の定期演奏会でバレエ「ペトルーシュカ」が取り上げられる作曲家ストラヴィンスキーの生涯を簡単に紹介します。簡単に…といいながら結構な分量になりましたが、これからもたくさん作品に触れる機会がある作曲家のひとり。これを読んで興味を持っていただけますように!この人、クラシック音楽の世界ではなかなかの「重要人物」のひとりなのです。

ある人はこう言った…

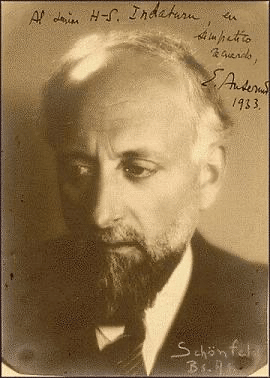

「カメレオン音楽家」「1001の顔を持つ男」・・・そのような比喩をしてその人を評したのはフランスの作曲家で、20世紀を代表する作曲家のひとりオリヴィエ・メシアン。そして・・・そのように評された「その人」は、ロシアに生まれ、パリ、スイス、アメリカと活動の中心地を変えながらその作曲スタイルも変貌させていった音楽史上に名を残す大名跡だ。

「その人」とは20世紀のクラシック音楽史に偉大な足跡を残した作曲家イーゴル・ストラヴィンスキー。

昆虫が脱皮して姿を変貌させていくように、生涯にわたり作風、スタイルの変遷を重ね、まるで同じ人物の作品とは思えないヴァリエーションの豊富さをメシアンは「カメレオン」に例えたのだろう。しかしそれは「迎合」や「飽きっぽさ」という言葉では片付けられないからこそ、生存中も、そして死後も多くの作品が世界各地の団体に演奏され続けているのだと思う。

21世紀の今、若者文化を中心に「流行り廃り」のスピード感にはもはや50のおっさんはついていけなくなっている。今ほどではないにせよ、情報の伝播や人々の移動手段の高速化が著しくなった20世紀、様々のものが流行り、廃れていった。そんな時代をストラヴィンスキーは生きた。しかも長生きだった。「この時代に長生きした」こともまた「カメレオン」的変遷の理由なのではないかと考えている。

しかし、その「カメレオン」的な面ばかりをもってこの人を語るのはあまりにも浅学と思う。ストラフヴィンスキーの生涯を大まかにでも俯瞰し概要を追いかけることは、現在も多くのオーケストラで取り上げられていることを考えると、演奏をする人、また演奏会に足を運ぶ機会のある人が知っておいて損はない・・・そのように僕は考えた。そして指揮者としての僕も、好む好まざるに関わらずストラヴィンスキーを指揮する機会には多く直面する。そのくせ、ストラヴィンスキーのことを知っていたのか?と自らに問うと、その答えは「ノー」だ。ならばこの機会に、ストラヴィンスキーのことを自分の言葉で残しておこう・・・と企んだ。

実は今(2024年)現在、僕はストラヴィンスキー作品に取り組んでいる。ストラヴィンスキーがパリを中心に活動していたバレエ団「バレエ・リュス(ロシアバレエ団という意)」のために作曲した「プルチネルラ」という作品で、ペルゴレージなどイタリアバロック音楽の作曲家の作品を底本とした楽曲だ。クラシック音楽の世界では有名な「3大バレエ」、つまり「火の鳥」「ペトルーシュカ」「春の祭典」とは作風が異なる楽曲。この「3大バレエ」も同じバレエ・リュスのために書かれた作品で、比較的作曲された時期も近い。しかし作風はあまり似ていない。実はこの時期にもストラヴィンスキーの作風の「変貌期」があるのだ。それはまた後ほど触れるとして、ストラヴィンスキーの生涯をざっくりと辿っていってみよう。

ストラヴィンスキーの生涯は、作風においても、主な活動エリアにおいても大きくいくつかの時代に分類できる。僕の愛用しているドイツの音楽事典によると

ロシア時代(1882年〜1920年まで)

新古典主義時代(1920年〜1950年まで)

音列技法時代(1950年〜1971年まで)

という分類がされている。ざっくり言うとこれが大きな時代の分類だが、これに少しグラデーションを入れてみよう。ストラヴィンスキーが生涯に過ごした土地だ。

1882年〜1910年;サンクト・ペテルブルク(ロシア)近郊

1910年〜20年;スイス

1920年〜1939年;フランス

1939年〜;ハリウッド、1969年〜;ニューヨーク

このように「ロシア時代」といっても後半はスイス辺りに住んでいた。これはロシア革命前後の政情不安も影響している。そして第1次世界大戦期には中立国のスイスに、第2次世界大戦でフランスがナチスドイツに侵攻された時期にアメリカに移住している。

このようにしてみると、ストラヴィンスキーの活動の変遷には当時の歴史的、政治的、地政学的な要因が大きく影響しているようにみえる。この変遷に音楽的な変化を重ね合わせることでストラヴィンスキーのダイナミックな生涯が把握しやすくなるかもしれない。スイス時代までが「ロシア時代」、パリ時代からアメリカ時代前半が「新古典主義時代」、そしてアメリカ時代後半が「音列時代」となる。アメリカ時代の前後半を分けるのもまた「戦争」であることは興味深い。

誕生〜ロシア時代(1882〜1920)

ストラヴィンスキーは帝政ロシアの首都サンクト・ペテルブルク近郊で生まれた。比較的裕福かつ音楽的な環境に恵まれていたので、幼少期よりピアノを学んだり、15歳くらいには作曲のレッスンを受けたりしていた。しかし父親は彼を音楽院には進学させる道ではなく、ペテルブルク大学の法学部に進学させた。チャイコフスキーをはじめ当初は法律を学んだ(学ばされた)音楽家が事のほか多いのは面白い。

しかしストラヴィンスキーは法律よりもやはり音楽!という感じでペテルブルクでは多くの音楽会に足繁く通った。また運の良いことに(父親にとっては誤算だっただろう)、なんとこの法学部でロシアの代表的な作曲家リムスキー=コルサコフの息子と知り合う。その知遇によりリムスキー=コルサコフに弟子入り、本格的に作曲を学ぶことになった。大学は卒業したのでちゃんと単位は取ったのだろうが、ストラヴィンスキーは卒業後作曲家の道を歩むことを決めた。指揮者も似たようなところがあるが「今日から作曲家です!」と開業宣言をしたら売れるか売れないか、曲が書けるか書けないかは別としてその職業に就くことができる。首尾よく開業し、結婚し作曲家として生活できたのだからその選択は正解だった。

初期の作品として「花火」「幻想的スケルツォ」などがあるが、それはドビュッシーをはじめとしたフランスの最新の作曲家の影響を受けていた。しかしそれにとどまらないのがストラヴィンスキーのすごいところで、その上でロシアの民族的、民謡的なものを音楽作品の中に取り込んでいった。そのことがストラヴィンスキーの名を現代まで残す大きな理由のひとつだ。新しい音楽を音楽を創造するというのは「目新しいこと」だけすれば良い、といったことではなく「自分の声で自分の歌を歌えるか」というのが重要なのだろう。彼が生きた土地、サンクト・ペテルブルクがフランスなどのヨーロッパ文化に向けて大きく窓を開いていた土地であったことも幸いしたのだろう。歴史の必然は、多くの偶然の産物なのだと思い知らされる。

初期の作品の中でも秀作とされている「花火」と「幻想的スケルツォ」が現代音楽コンサートで演奏され、それがダンサーであり興行師のディアギレフの目に止まった。このことがストラヴィンスキーの大きな転機となる。このディアギレフこそ、「バレエ・リュス」の仕掛け人、結成者である。そこで作曲されたのが「3大バレエ」と称される「火の鳥」「ペトルーシュカ」「春の祭典」だ。

これらの作品は現在でも多くのオーケストラの演奏会で取り上げられている。最近ではアマチュアの楽団でも多く取り上げられているので鑑賞の機会も演奏の機会も多い。それに値する名作だ。

「火の鳥」はフランス音楽の洗練、ロシア民謡を用いた歌ごごろ、師匠リムスキー=コルサコフのオーケストレーション技術の継承などの幸福なマリアージュを楽しめる。「ペトルーシュカ」はまた「火の鳥」とは一味違う魅力を楽しめる作品。親しみやすい音楽の中にも先進性がある作品だ。例えば2種類の「調性」が同時進行する部分があり、音楽の理論書には「ペトルーシュカ複調」と記述されているものもある。

そして「春の祭典」は初演そのものが「事件」のように取り扱われてしまうくらいにセンセーショナルな作品。不協和音や規則性のない変拍子、様々な特殊楽器、その楽器の通常音域を超えた音域を採用したり、楽器学的には「禁じ手」とされていた楽器を組み合わせたりしている。初演の劇場は反対派の怒号と賛成派の怒号が入り乱れたり、某フランスの大家の作曲家は冒頭を聞いて鼻で笑い、退席したなどのエピソードが多く記録に残っているが、そのことに焦点を当てた書籍もあるので興味のある人は一読してほしい。ストラヴィンスキー自身もこの「春の祭典」初演騒動について自伝で活き活きとした筆致で綴っている。この初演事件はストラヴィンスキーの音楽だけが原因ではないとも言われている。バレエの演出であるとか複合的な要素が組み合わされたものだとされているので、ストラヴィンスキーの音楽だけが原因ではない。その教訓を得たからなのか、ストラヴィンスキーはのちに「演奏会形式」で「春の祭典」を取り上げることが多くなったそうで、そのスタイルは現在でも多く採用されている。

「春の祭典」の最初の着想、インスピレーションは「火の鳥」の最後のページを書き上げたときにストラヴィンスキーの脳裏に浮かんだ、古代人(原始人)の儀式のような光景であったとストラヴィンスキーが語っている。

スイス時代とフランス時代、新古典主義への変貌(1920〜1939)

この「3大バレエ」ののち、ストラヴィンスキーは経済的にも創作的にも苦難や模索の時代に突入する。ロシア革命によって祖国に帰ることができなくなりスイスに定住した時期と合致する。その時代に書かれた作品で重要なのが、小アンサンブルのための作品「兵士の物語」だ。この作品はこれまでの原始主義や表現主義的な作風の中に、次代の「新古典主義」的な予感も感じる作品で、転換期に名作とされている。

そして「新古典主義」への転換を決定的にした作品がバレエ音楽「プルチネルラ」だ。「新古典主義」、ストラヴィンスキーにおけるそれは「バロック音楽への回帰」から始まった。ペルゴレージというイタリアバロックの作曲家の旋律(実際は偽ペルゴレージのメロディもある)を「引用」「編曲」した作品はこれまでのストラヴィンスキーの作品の風合いよりもシンプルで清々しい。しかしスコアを見てみるとリズムや拍子は意外にも入り組んでいるし、響きも現代的、特集奏法なども駆使されていて、単に「古い曲の焼き回し」ではないことを知ることができる。素材は確かに「古典」に見出してはいるが、その音楽はストラヴィンスキーの「顔」を持っている。つまり「バロックの音符で新しい自分の音楽を書いた」というのが「新古典主義」の転換後のストラヴィンスキーということだ。「温故知新」とはまさにこのことだ。新古典主義の時期のストラヴィンスキーの音楽の規範はハイドンやベートーヴェン、そして故国のチャイコフスキーの理念であり、いわゆるヨーロッパ音楽の「古典」であった。ストラヴィンスキーという響きに苦手意識を持っている人も多いが、理念上ハイドンやベートーヴェン、チャイコフスキーがその源泉であると考えてみたら、少しその苦手意識が和らぐかもしれない。

ストラヴィンスキー自身、この頃書いた文章の中で「古典主義への回帰」「新古典主義」というモットーを掲げているし、別の本では「音楽とは何よりもまず、音の形式的な秩序であり、均整の取れた小宇宙そのものだ」といった内容の考えを述べている。確固とした信念のもとでストラヴィンスキーは新たなフェーズへと移行したのだろう。

1934年にはフランス国籍を得るが生活のためにピアニスト活動や指揮活動をするなど決して満帆ではなかったが、これは時代的なこともあるだろう。また私生活でも色々あって、娘を亡くしたり、奥さんの看病、介護に追われたり、長年の友人であった指揮者のアンセルメと作品を巡って激しい口論をして仲違いしたりと散々な時期だったそうだ。そのような厳しい状況の中、妻が亡くなり、実母も亡くなった。それを機にストラヴィンスキーは新大陸アメリカへと渡る決意をした。

アメリカ時代、大戦後に音列主義へ(1939〜1971)

1939年にアメリカのハーヴァード大学で講義をしたことがきっかけとなりアメリカ移住を決めた。同時に2人目の妻と結婚した。当初ニューヨークなど東海岸に住むことを考えていたようだが、結局は西海岸ロサンゼルスに住む。健康上の理由と書物に書かれているが、気候の良いアメリカ西海岸は住むには良い環境だったと思う。住んだのは映画の都ハリウッド。当時映画産業は勢いがあったし、そのための映画音楽などをヨーロッパから移住した作曲家が手掛けていた。

このハリウッド移住にもまた「運命的な偶然」があった。

ストラヴィンスキーと20世紀の音楽史の重要さを2分する(バルトークを含めると3分する)人物が、同じハリウッドに移住していたのだ。しかも近所に。その人物とは「新ウイーン楽派」の代表的作曲家シェーンベルク、いわゆる「12音技法(セリー技法)」を生み出した作曲家である。この「セリー技法」こそ「音列技法」の代表的な技法だ。以前2人はお互いを称え合うような関係だっが、シェーンベルクが12音技法を確立した頃から敵対関係となり、お互いをインタビューや作品の中で鋭く批判するようになっていた。移住当時はその冷え切った関係のままで、その関係は良好ではなかったようだ。

そんな2人が33年ぶりに再会したのは共通の友人の葬儀だったそうだ。その時でさえストラヴィンスキーは「怒って苦痛に歪んだ燃えるような顔」とシェーンベルクのことをことを懐述している。そんな和解には程遠い中で、再会の翌年シェーンベルクが亡くなった。それを契機にストラヴィンスキーは音列技法についての興味を高めていき、最終的には音列技法時代を迎えるのである。ストラヴィンスキーにどのような精神的、内面的な変化があったのだろうか。その心境の変化は弟子であったロバート・クラフトに12音技法について質問したり、ヨーロッパで新ウィーン楽派の作品を聞いたり、作品の楽譜を検討したりという行動になって現れた。シェーンベルクは「12音列」を創作の基盤にしたが、ストラヴィンスキーは16音、4音、5音、7音などいろいろな音列を用いた。そしてそして12音列の作品も作曲するようになる。このようにしてシェーンベルクの死後、20世紀音楽の最後の巨匠となったストラヴィンスキーの「音列時代」が始まった。このことは最長老作曲家として多くの追悼曲を作曲する機会も重なって「宗教的色彩」を帯びた作品が多く名作として残っている。

晩年のストラヴィンスキーは故国ロシアに演奏旅行をしたり、1959年には初めて来日しNHK交響楽団を指揮するなど各地で活動をした。来日公演の映像はNHKにアーカイブとして残されていて、僕も中学生の頃だったろうかそれを番組で視聴した。禿げ上がった猫背のストラヴィンスキーが自作を指揮棒を持たずに指揮する姿が印象に残っている。自作にも関わらず、演奏団体の状況や本人の「芸術的意向」でリハーサル中でも音を変えたりしていたという逸話が残されている。ストラヴィンスキーという人は、常に「よりよく、より高く」を目指した音楽家だったのだと思う。だからこそ、さまざまな変遷を遂げ、自らを「アップデート」していったのではないだろうか。「進取の精神」で常に進化を求めるアバンギャルドな人物が、同じ場所に留まっているはずはない。ストラヴィンスキーの「変容」はある意味必然だったのだろう。

自分にのみ「新しさ」を求めていなかったのもストラヴィンスキーの特筆すべき点で、自分より若い作曲家たちとも交流し、彼らの「新音楽」にもしっかりと耳を開いていた。そして彼らを励まし、自らの知見を伝承していったことも忘れてはならない。このような「時代を繋いだ作曲家」としてのストラヴィンスキーの功績にも注目したい。武満徹の出世作「弦楽のためのレクイエム」もまた、ストラヴィンスキーの評価をきっかけとして、彼の国際的作曲家としての道が開けたという逸話もよく知られている。直接の影響ではないが、作曲伊福部昭は「火の鳥」を聴いた時はいまいちピンと来なかったが、「ペトルーシュカ」を聴いた時に「これを音楽というのであれば、自分でもできそうな気がした」といった内容のことを述べている。いろいろな意味で後世の作曲家に影響を与えているエピソードだ。

「原体験」と根底を流れる「諸行無常観」

ストラヴィンスキーが音楽を志したきっかけは、子供の頃にサンクト・ペテルブルクの劇場でチャイコフスキーの指揮姿を見たことだと言われている。しかし実は,それ以前の「音楽体験」がストラヴィンスキーの音楽に影響を与えたともされている。

それは子どもの頃、言葉を発することのできない大柄な木こりの歌う「唄」の印象の鮮烈さだった。その木こりが発声できる2音の音列の単純なメロディーとそれに合わせて手で刻むリズムに大きな示唆を得たそうだ。また地域の女性たちの歌う単純な民謡旋律にも大きな影響を受けたそうだ。このエピソードは伊福部昭が幼少期に触れたアイヌの即興的な歌や踊りが、その音楽的原点であると述べているのとよく似ている。この原初の体験がストラヴィンスキーの音楽の「変容」の根底に流れる「プリンシプル=原理、原則」のようなものなのかもしれない。「最終的に音列に至った」のは結局のところ原初の木こりの歌う「唄」のようなものが大きく影響していたのかもしれない。ストラヴィンスキーの音楽そのものの始まりは「音列」だったのかもしれない。彼は晩年に達した時、その原点に還ったのだろうか。一本、筋が通っている「変容」だったのかもしれない。

世の中は常に変わり続ける。それがいわゆる「無常観」というもので、同じものは何一つないという仏教の考え方。この「諸行無常」をストラヴィンスキーは作風の変遷で実践しているような気がする。また「不完全であるからこそ、人は成長する」というのも「諸行無常観」の考え方で、知恩院や東大寺大仏殿の「葺き残しの瓦」はその精神を表しているそうだ。ストラヴィンスキーも「成長するために、常に変わり続ける」という、この「諸行無常」を実践したのだろうか。きっと無意識であったはずだが東洋の思想と西洋の人の生き方が合致するのはとての興味深い。

「平家物語」の冒頭に倣えば「ストラヴィンスキーの楽の音、諸行無常の響きあり」と言ったところか。これからはストラヴィンスキーの音楽がこれまでとは少し違った響きとして聞こえてくるかもしれない。

(文・岡田友弘)

新日本フィルの公演情報、お知らせ、最新ニュースはオーケストラの公式サイトでチェック!

執筆者プロフィール

岡田友弘

1974年秋田県由利本荘市出身。秋田県立本荘高等学校卒業後、中央大学文学部文学科ドイツ文学専攻入学。その後色々あって(留年とか・・・)桐朋学園大学において指揮を学び、渡欧。キジアーナ音楽院(イタリア)を研鑽の拠点とし、ヨーロッパ各地で研鑚を積む。これまでに、セントラル愛知交響楽団などをはじめ、各地の主要オーケストラと共演するほか、小学生からシルバー団体まで幅広く、全国各地のアマテュア・オーケストラや吹奏楽団の指導にも尽力。また、児童のための音楽イヴェントにも積極的に関わった。指揮者としてのレパートリーは古典から現代音楽まで多岐にわたり、ドイツ・オーストリア系の作曲家の管弦楽作品を主軸とし、ロシア音楽、北欧音楽の演奏にも定評がある。また近年では、イギリス音楽やフランス音楽、エストニア音楽などにもフォーカスを当て、研究を深めている。また、各ジャンルのソリストとの共演においても、その温かくユーモア溢れる人柄と音楽性によって多くの信頼を集めている。演奏会での軽妙なトークは特に中高年のファン層に人気があり、それを目的で演奏会に足を運ぶファンも多くいるとのこと。最近はクラシック音楽や指揮に関する執筆や、指揮法教室の主宰としての活動も開始した。英国レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ・ソサエティ会員。マルコム・アーノルドソサエティ会員。現在、吹奏楽・ブラスバンド・管打楽器の総合情報ウェブメディア ''Wind Band Press" にて、高校・大学で学生指揮をすることになってしまったビギナーズのための誌上レッス&講義コラム「スーパー学指揮への道」も連載中。また5月より新日フィル定期演奏会の直前に開催される「オンラインレクチャー」のナビゲーターも努めるなど活動の幅を広げている。それらの活動に加え、指揮法や音楽理論、楽典などのレッスンを初心者から上級者まで、生徒のレベルや希望に合わせておこない、全国各地から受講生が集まっている。

最後までお読みいただきありがとうございます! 「スキ」または「シェア」で応援いただけるととても嬉しいです! ※でもnote班にコーヒーを奢ってくれる方も大歓迎です!