スタートアップにおける人事評価制度、本質的な部分はどこ?【アジャイル人事 vol.1 】

スタートアップは、成長段階において大きな変化が頻繁に発生する独特の環境で事業を展開しています。そのため、

・大企業と同じような人事評価制度を運用することが難しい

・評価制度の設定基準が分からない

と苦労している担当者の方も多いのではないでしょうか。

しかし、適切に設計された評価制度は、スタートアップ企業においても効果的なツールとなります。スタートアップにおける人事評価制度は、どこまでしっかり運用すべきなのか?考えてみましょう。

アジャイル人事とは?

大企業が行なっている人事制度や、採用手法、組織開発手法などに共感はしつつも、「事業成長速度が速い」「管理コストをかけるフェーズではない」「小規模プロ集団の経営を目指したい」などの、中小企業やスタートアップが感じる課題に向き合い、アジャイル(状況の変化に対して素早く対応可能)な人事理論の探究を目指す探究シリーズです。

そもそも人事評価制度とは?

人事評価制度は、組織内の従業員の仕事の成果やパフォーマンスを定量的または定性的に評価し、報酬や昇進などの人事の意思決定を行うための仕組みです。従業員の働きぶりが公正に評価され、成果に応じた報酬やキャリア形成を会社として提供することができます。

一般的に、組織規模としては30人を超え始め、創業メンバー以外の中途採用でマネージャー採用を検討し始めるフェーズから導入が必要になってきます。

なぜ人事評価制度が必要なのか?

ズバリ、「組織内の人事制度の統一」と「自社求人サイトでの採用強化」のためです。

事業規模の小さい立ち上げフェーズでは、必要なメンバーは紹介会社やリファラル採用などのスカウト型の中途採用が中心になります。しかし、紹介やリファラルで入ってきた中途採用。特にマネージャー層メンバーの報酬ベースの算定は、非常に難しいものです。

なぜならリファラルでの幹部採用は前職の給与をベースに給与や待遇、ポジションを考えることが多く、業務成果や貢献が同じでも給与テーブルは違うということが発生しやすいからです。

これは新規採用者が2〜3人であればそこまで大きな問題にはならないのですが、規模が多くなり、新規採用が10人を超えてくると「自分は会社に貢献していると思っていたが、会社が求めているポイントは満たせていなかった」などのミスマッチなどが起こりやすくなり、カルチャーや評価、組織への不満が溜まりやすくなってしまいます。

こうしたズレによる違和感や不満は、組織崩壊を招きかねません。新規採用ペースの速いスタートアップではなおさらのことで、この問題は後々のシリーズでの調達時に、経営者が優先してコミットしなくてはならない企業課題になります。

そのため人事評価制度を早めに作り、バラバラになりがちな人事制度を統一し、組織の一体感を醸成することができるように取り組むことが必要です。

また、中途人材を紹介やリファラルだけでなく自社求人サイトなどによって募集する際、自社の評価や給与テーブルが明確にないため訴求が難しく、採用に苦戦する可能性もあります。人事制度は給与や待遇を変えて大手から転職してくるメンバーを採用するためには必要な仕組みのため中途を自社でも取り始める時には持っておきたい仕組みです。

こうした課題を避けるためにも、全社共通の評価基準と給与テーブルを設計し、昇給や昇格要件をしっかりと決めた人事評価制度に基づいて組織運営を行うことが必要なのです。

人事評価制度のアジャイル導入の考え方

とはいえ、人事評価制度の導入・運用にはコストがかかります。

特にスタートアップやベンチャーの人事部門は「採用」が主テーマとなるため、なおさら人事評価制度の導入は優先順位が低くなるでしょう。評価制度を設けることで、「機動的な人事施策に制限がかかるのでは?」「速度が落ちるのでは?」という不安も、多くのスタートアップ経営者から聞きます。

人事評価制度の構造

そこでここでは「スタートアップやベンチャー」の人事評価制度の構造を主に3つに分解し、運用コストが少なく、導入もしやすいモデルを考えてみます。

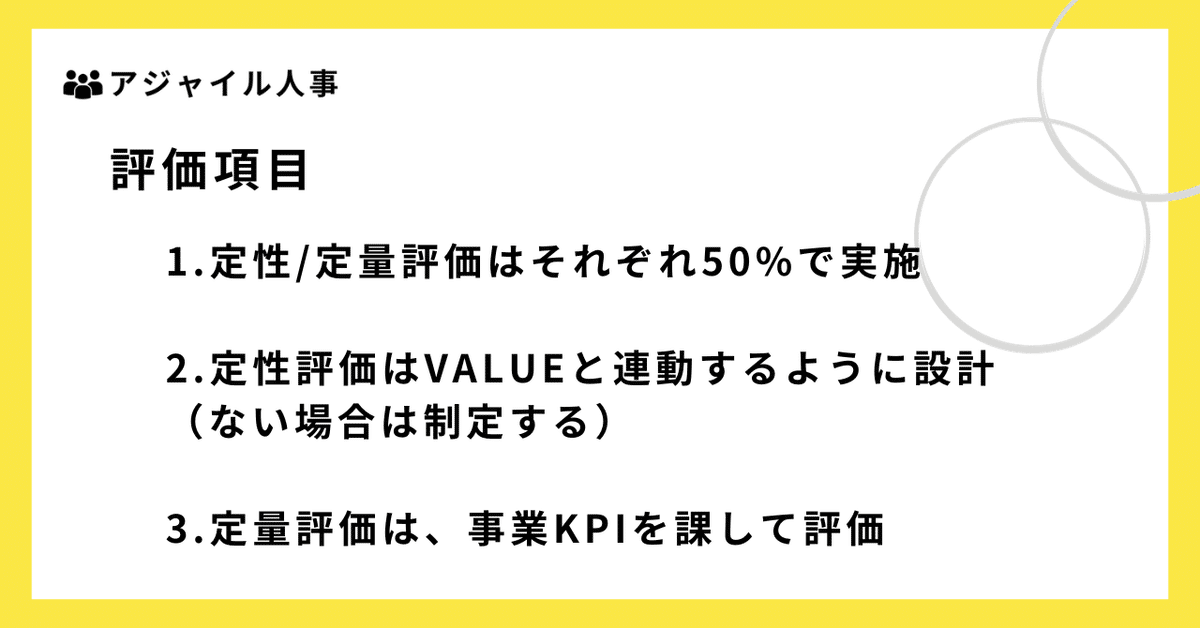

①評価項目

組織内での評価される行動やポジションごとの評価項目

②評価方法

360度評価など、評価に用いる方法

③評価の反映

評価結果を給与テーブルや、待遇、ポジションへの反映させる方法

人事評価制度は、この3つから成ります。これらをアジャイルな設計で実装することを考えた時、私たちは下記のようなフォーマットを推薦します。

人事評価制度設計のポイント

・幹部マネージャーに社長直下で制度を実施する

評価による組織運営をまずはマネージャー層に向けて実施。その後、全社員に向けた展開はマネージャー層が行います。

一気に全社員導入するのではなく仕組みが固まるまではマネージャーに対して運用してみて、マネージャーと共に作り上げていくことで、評価基準や評価手法をマネージャーが理解してその後の全社員向けの展開をマネージャーがスムーズに進められるよう設計。

初期の導入コストを低減できるため、迅速な実装が可能です。

・複雑な評価項目を設けない

定性評価はバリューを体現しているか、定量評価は事業KPIをクリアしているかというシンプルな項目での評価でメンバーからの「納得感」を醸成します。

・評価の反映は社長自ら行う

社長がマネージャーにだけ評価と評価反映を行うことにより、事業ステージが変わった時の評価項目の変更を誰か人事担当を挟まないためにすぐにかけやすく、またマネージャーも評価制度と事業ステージの連動が社長から戦略とともに伝えられるためイメージできるようになります。

評価が形骸化し、人事制度の硬直化による、成長速度やモメンタムの喪失を防ぐことができます。

最後に

人事評価制度は、会社のルールです。そのため、全ての企業で評価制度が明文化されている必要があると僕は考えています。

今回は人事評価制度の機能に注目して、最小限のリソースで明日から実装できる人事評価制度のモデルとして「アジャイル人事評価制度」のモデルを設計してみました。

「では、これらを自分の企業で実装するにはどうすればいいのだろうか?」

「一人では不安なので、実装フェーズでの併走をしてもらいたい」

など相談や支援を希望される方は、下記の公式サイトからお気軽にご連絡ください。ご相談、お待ちしております。

人事部は、企業課題を未然に防ぐ役割を持った部署です。アジャイルな人事によって、スムーズで健康的な組織を実現しましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?