ホモサピエンスよりカニを見た鈴鹿峠越え【歩いて目指せ日本橋3日目】

この記事は、江戸時代の旅人みたいな放浪の旅に出たいと思い立った人生どん詰まりの京都在住OLが、京都三条大橋から東京日本橋までを徒歩で旅しようと試みた18日間の記録です。

【ルール】

①東海道上に設けられた53の宿場町を通り、京都三条大橋から東京日本橋を徒歩で旅する。

②通行止めなど余程の理由がない限り、「東海道」以外の道を歩くことは禁止。道を間違えた場合は、間違えた地点まで戻って歩き直す。

③移動手段は基本徒歩。徒歩で渡れない三重〜愛知間の移動のみ電車OK。

④各宿場町では、歌川広重の浮世絵集「東海道五十三次」と同じ構図で写真を撮る。

前回の記事:

近江国・水口宿

水口で1泊し、3日目の朝です。

今日は滋賀県と三重県の間にある「鈴鹿峠」を越えて、三重県の関宿まで歩きます。ここ水口までは比較的平坦な道で済みましたが、鈴鹿峠は箱根と並ぶ東海道の三大難所の1つとのことで、また足を壊しやしないかと不安です。

まずは鈴鹿峠の麓にある土山宿を目指します。

近江国・土山宿

水口宿を出て約11キロ、土山宿につきました。10キロちょいであれば楽々歩けるようになったことに、我ながら感動しています。

伊勢や東国との往来において、鈴鹿峠は避けては通れない難所であったので、その麓にある土山は、平安時代の昔から、峠越えを終えた人、控えた人達の宿泊場所として賑わったそうです。しかし、明治に入り、鈴鹿峠はその勾配のキツさから鉄道のルートから外されてしまい、土山も宿場町としての役割を終えました。

一方で、土山は早くから街並みの維持と継承に取り組んできた意識高い系宿場町だった為、町自体はこじんまりとしているものの、街道沿いには連子格子(最近知った表現)の町屋が立ち並び、江戸当時の面影が色濃く残っています。

あいの土山雨が降る

「坂は照る照る、鈴鹿は曇る、あいの土山雨が降る」という鈴鹿峠越えあるあるソングがあります。

最初の「坂」は鈴鹿峠を越えた先の宿場町・坂下を指し、鈴鹿峠の東と西で天気が真逆であることを歌っているのですが、ここ土山は天候が変わりやすいことで有名だそうです。

この日も、水口で天気予報を見た際には曇り〜晴れだったのですが、ここにきて、雨具なしでは凌ぎにくい程度まで雨が強まってきました。

幸いにも、滋賀側から鈴鹿峠を越える場合の峠の登り道は国道沿いの歩道で、かつ傾斜も緩やかなので、登りは特に心配ありません。途中から自然歩道に入り、下りは山道ですが、雨も土砂降りではなかったので、気をつければ大丈夫かと判断し(それでも危なかったと思いますが・・・)、一抹の不安を感じながらも、国道に沿って坂道を登っていきます。

途中で国道から外れて自然歩道に入ります。

ここにきて雨が更に強まってきたので、一旦そばにある休憩所で雨宿りをします。雨音がザーザー聞こえるくらいには雨がひどいです。これから峠を越えないといけないんですが・・・。

しばらく様子を見ていましたが、良くなりそうもないので先を進みます。雨でスマホが触れない状態だったので、ここからは基本文章」ちんです🙇♀️

休憩所から少し進むと杉林が見えてきました。杉林の入り口には、近江国(滋賀県)と伊勢国(三重県)の境目の表示が。まさか、人生で歩いて三重県まで来るとは思ってもいませんでした。いよいよ峠越えです。

鈴鹿峠を越えます

鈴鹿峠は、冒頭の通り東海道屈指の難所なのですが、峠時代の険しさ以外にも、古くから盗賊が横行することで有名だったり、雷雨や暴風を引き起こす鬼神や巨大な蟹(???)などが住み着む伝説があったりと、色んな意味で「難所」だったようです。流石に令和のご時世に盗賊はいませんが、悪天候ゆえの薄暗さと山道特有のおどろおどろしさは、何か人ならぬものの脅威を感じさせます。

時折足元にカニを見つけて和みながら雨の中杉林を下っていきます。

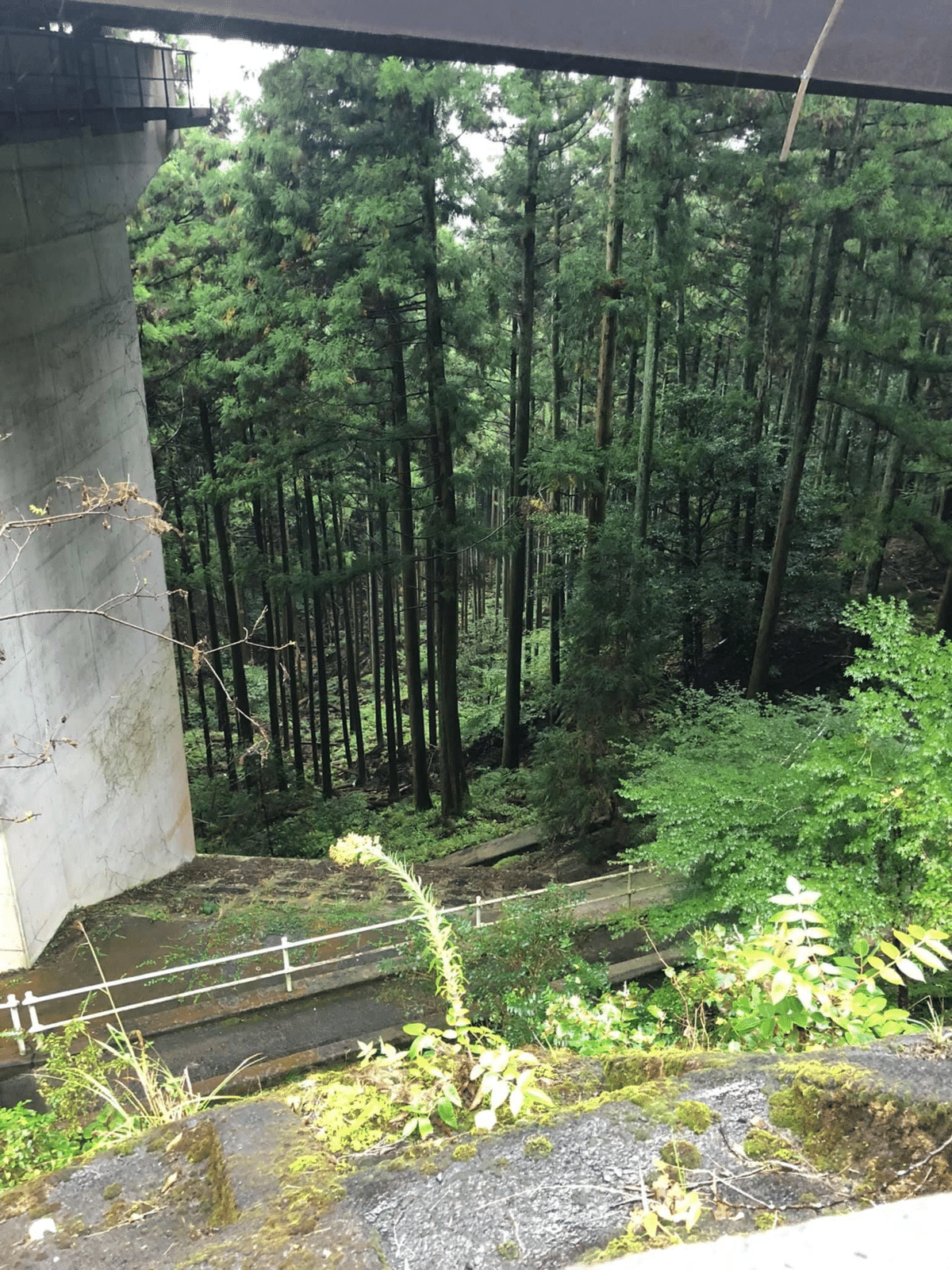

国道は高架になっていますが、旧東海道の旅人は、このコンクリート剥き出しの斜面にある階段を下ってさらに杉林の奥へと進んでいかなければなりません。地上がなかなか見えてきませんね・・・。

階段や石畳などで比較的整備されている区間が多いですが、カーブが多くて歩きにくく、なによりも雨が体力とメンタルをゴリゴリと削っていきます。水を吸ったスニーカーの重さ、気持ち悪さと足先の冷えにグロッキーになりながらも、坂道を下っていきます。

そしてついに・・・

鈴鹿峠の東側の麓、片山神社になんとかたどり着きました!!!!舗装された道が戻ってきました。

伊勢国・坂下宿

鈴鹿の坂の下にあるから坂下・・・わかりやすいですね。伊勢国はじめの宿場町・坂下宿です。土山同様、明治に入り鉄道のルートから外れた為に、今は宿場町の頃の賑わいはなく、ひっそりとした雰囲気です。人気もなくてちょっと怖かったです・・・。

冒頭の鈴鹿峠あるあるソングには「坂は照る照る鈴鹿は曇るあいの土山雨が降る」と歌われていましたが、今のところ坂も鈴鹿も土山も全部雨です。なんなら土山より坂下のほうが雨がひどいです。

坂も鈴鹿も土山も全部雨

@tos pic.twitter.com/nMb29Rym3M

— ネネ (@neneinen) April 10, 2023

東海道を歩く用のガイドブックいわく坂下の最寄駅は次の宿場町の関ということで、どれだけ雨が酷かろうが、ここでギブアップすることはできません。峠越えでどのみち全身びしょ濡れなので、覚悟を決めて残り6キロ少し歩き、本日のゴール・関宿を目指します。

あまりにも哀れだったのか、神様がお情けをくれたかのように、だんだんと雨が止んできました。ここからはもう惰性で歩きます。

伊勢国・関宿

煉瓦造りの建物が急に現れました。かと思いきや・・・

え、江戸時代や〜!!!

今まで、令和の住宅街と化した街並みになんとか江戸当時の面影を見出し思いを馳せる努力をしてきましたが、関は私の想像する通りの宿場町の姿で迎え入れてくれました。約2キロ続く街道沿いには、200件余りの町屋が立ち並んでいます。

最高だな〜!

杉林とカニと髪から滴り落ちる水滴だけ見続けた後に見る文明的な街並みは大層心に沁みました。

あいにくこの日は日曜で、大河ドラマが20時からあることと、翌日仕事だった為、観光はほどほどに、JR関駅から電車で帰京しました。

2日間かけて草津から関まで歩き、びしょ濡れになりながら峠を越えましたが、天下のJR様はものの1時間ちょいでさらにその更に先の京都まで連れて行ってきました。そりゃ坂下や土山のような、旅人相手の商売で繁栄していた宿場町にとっては、こんなに便利な交通手段が自分達の町を通らないルートで出来たら、大分痛手ですよね・・・。歩かないと見えてこないものが沢山あります。

さて、いよいよ3国目伊勢国に突入しました。ここからは、四日市、桑名と三重県内の主要都市を目指して歩いていきます。また次回も読んでください。

寧々

【おまけ】歌川広重の浮世絵と同じ構図で各宿場町の写真を撮るチャレンジ

浮世絵に出てくる橋が再現されています

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?