好きな映画の話

バートン•フィンク(1991)

1941年のニューヨーク。ブロードウェイで成功を収めた社会派劇作家、バートン・フィンクにハリウッドから声がかかる。悩みながらもレスリング映画の脚本を書く契約を結んだバートン。ロサンゼルスでも活躍を期待された彼だったがスランプに陥り…。

そのホテルの部屋で、気の弱い男がひとり、ものを書いている。「簡単なことさ、貧しさか少女か、みんなが望むショーをつくればいいのさ」と嫌いなあいつは言う。それでもぼくは書けない、書けない。ぼくが望むのはそういうんじゃない。書けないことが言えない、正直な臆病さには蚊がたかる。その高潔で清潔な血を吸うために。

溶ける暑さは生き抜くための我慢と嘘を剥がしてゆく。この部屋はだれかのお腹の中みたい。ここではだんだんいろんなものが顕になる。ほんとうが、見え隠れする。その熱に耐えられなくなったら、それはぜんぶ嘘だったことを明かすみたいに、膿が溢れ出したその瞬間を見た。書きたい、書きたい。その腹の中にあった膿のこと。それを見せてくれた大男こと。彼からの贈り物がなんなのか、分からないまま、恐れと救いに身を委ねるように、ぼくは書く。

人生の、いろんな場面に潜む消化しきれない思いみたいなものが積み上げられて、溢れ出してしまったその様を、夢の中で見せられたような映画。うっかりするとどこまでも落ちてゆきそうになる。そこには妖しくうつくしい気配も潜んでいて、それは多分舞台であるアールホテルとそのコンシェルジュ(スティーブ・ブシェミ)によるところが私の中ではとても大きいように思う。

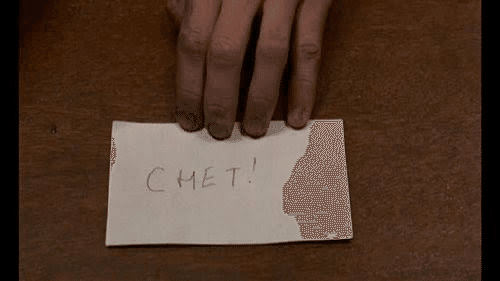

本当に生まれたときからこういうひとだったんじゃないか?と思わせる自然さが映画という紛れもない虚構の中ではなんとも言えない異質さにつながって、どこまでも追いかけたくなる。それでもホテルのコンシェルジュという役のとおり、映画をみつづける中で起こる自由な思考や感情を絶対に妨げたりしないし、なにかを押し付けることもしない。映画の中のリアルな世界でも、虚構としての映画の中でも、その存在と役割があるだけだった。それがとにかくにくくて、大好きなのに、深追いするのが無粋なことのように思えるからそれ以上は立ち入れない、そういうキャラクターだった。だからこそ、彼が主人公に何か困りごとがあれば私チェットに申しつけくださいと「CHET!」と書かれた小さな紙切れを渡したシーン、そんななんてことないシーンが頭から離れない。

「!」にこの人の妖しさと茶目っ気の全てが詰まっているように感じてならないし、もはやこの紙切れが欲しい。

そういう脳内チェキ案件のシーンはたくさんあって、それはホテルの部屋の前に靴がずらっと並んでいるシーンだったり、主人公が泊まる部屋がひっそりと静かに佇んでいるだけのシーンだったりする。わたしの中で、あるシーンが、そのシーン以上の意味を持ってかがやいてしまう、そんな瞬間が散りばめられた映画であった。

わたしにはあの大男はヒーローに見えたけれど、それは言い過ぎかなあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?