私の外国語学習 ―ドイツ語編―

今回は、私がやっているドイツ語勉強法についてお話します。

ドイツ語勉強にあたっては、以下のことに主眼を置いています。

勉強の主眼

・語彙を増やすこと

・新聞や学術的な文章を読み解けるようになること

教材

教材として、横山靖(1978)『独文解釈の秘訣Ⅰ』郁文堂. を使用しています。

独文解釈の秘訣 1―大学入試問題の徹底的研究

1970年代に日本の大学入試で出題された和訳問題の文章を読み解き、和訳の仕方を指南する教科書です。高校生が大学入試の外国語科目をドイツ語で受験するなんて、現代では滅多に聞かない話ですが、この時代にはまだドイツ語で受験する子たちがそれなりの数いたのでしょうか。

勉強方法

ドイツ語に限らずですが、外国語を勉強するうえでは、とにかく自分の手を動かして書くこと、自分の口で発音・音読することを心がけています。ただ例文を黙読しているだけでは頭の中に入って来ません。

具体的に下のような手順で勉強しています。

①これから取り組もうとする課のテキストをスマホで写真に撮り、語学学習用アプリHelloTalk上に、「どなたかこの文章を音読してください」というお願いを添えて投稿する。

HelloTalk

https://web.hellotalk.com/

「教科書を紹介したはなからなんでアプリが出てくるんだよ」という声が飛んできそうです。『独文解釈の秘訣Ⅰ』は、なにぶん古い教科書なので音声がついていないんです。そもそも読解専門の教材だし。でも私は音声がなきゃいやなので、それを調達するところから始めます。

②HelloTalk上の心優しいドイツ人にその文章を音読してもらう。

HelloTalkでは、音声を録音し、アップすることが出来ます。私の投稿をご覧になった通りすがりの親切なドイツ人が文章を音読し、その音声を吹き込んでくださいます。これで音声の調達は完了です。例の教科書の方に戻ります。

③テキストを眺めつつ、頂いた音読を2~3回ほど聞く。耳を慣れさせる感じで気楽に聞く。慣れてきたら自分でも音読してみる。

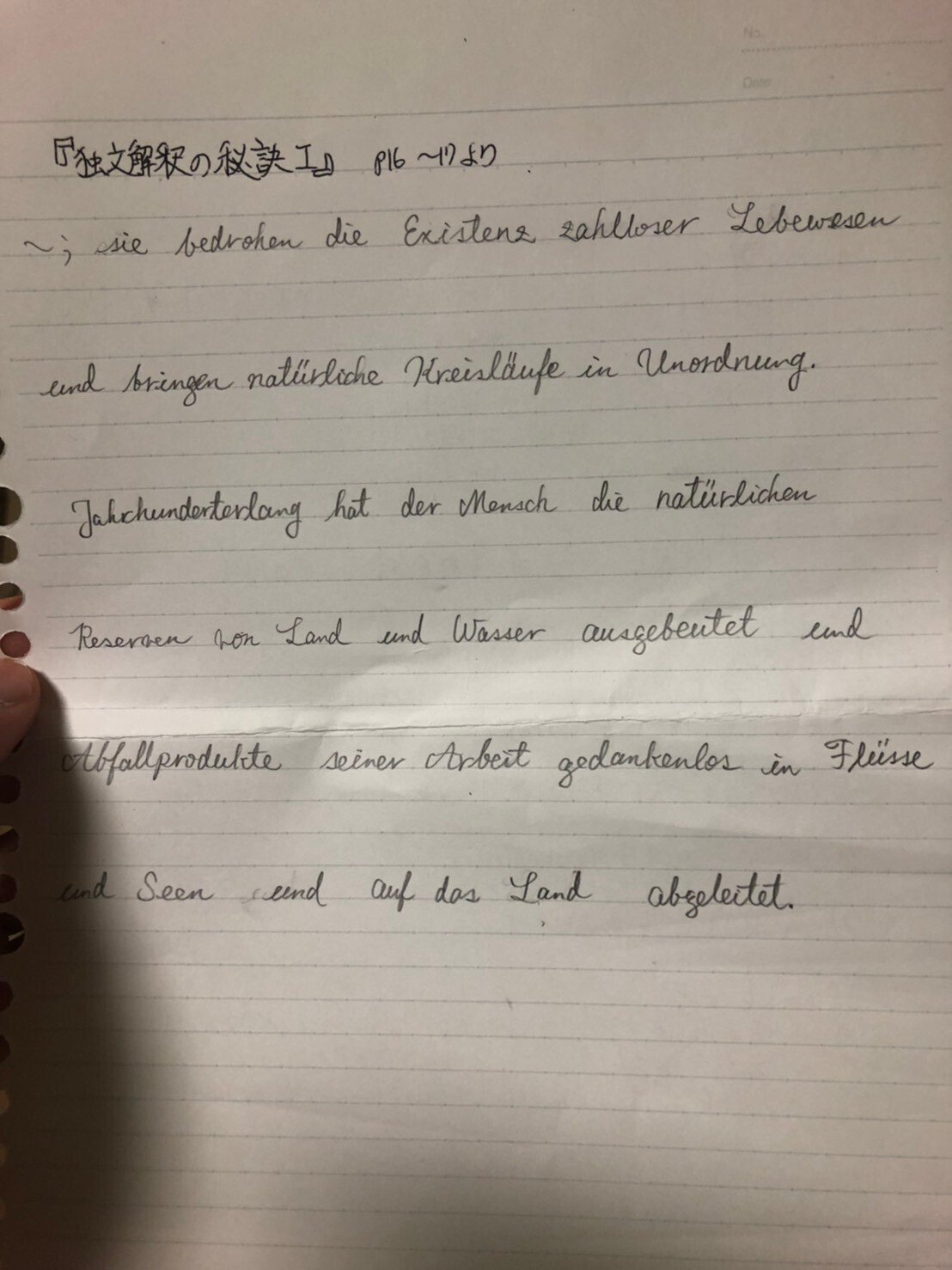

④裏紙にテキストを書き写す。

筆記体を使っているのは、単純に筆記体で書くのが好きだからです。

(ドイツ語には、ドイツ文字筆記体という特有の筆記体もあるのですが、それだと私は上手に書けないので、ラテン文字筆記体で書いています)

⑤そこに単語の意味や文構造を示すメモなどをできるだけたくさん書き込んでいく(下の写真)。

分からない単語・熟語があれば、辞書で調べて書き込む。なおかつ、「この dieから~までが関係代名詞節で、先行詞~を修飾しているわけだな」などとぶつぶつ独り言を言う。文章を読んで気づいたことを自分でツッコミを入れていくわけです。自分で自分自身にレクチャーしてあげるような感じです。

ちなみに空気の読めない人間なので、電車の中でもぼそぼそ小声でそんなことつぶやいていたりします。もし電車内で青と黄色の表紙のドイツ語参考書を開いてぶつぶつ独り言言っている青年を目撃されたならば、もしかしたらそれは私かもしれません。

書き込む情報:

・文の構成要素

主語は「S」、述語動詞は「V」、目的語は「O」、様態の補足語は「C」と印をつけています。SVOCの略語は、見て分かる通り英語の文法用語から借りてきました(S=Subject, V=Verb, O=Object, C=Complement)。

(本当ならばドイツ語学での呼び方に基づいた略語を使うべきかもしれませんね。まあ中高の英語の勉強でずっとこの呼び方で慣れ親しんできたので許してやってください)

例えば今回の文章だと、

sie bedrohen die Existenz

S V O

(それら(=文明による廃棄物と毒物)が存在を脅かしている)

と印をつけています。

・性と格(冠詞・名詞・形容詞)

冠詞・名詞・形容詞は、文中での働き(つまり「~が」「~の」「~に」「~を」のどれに当たるのか)に応じて格変化します。格は、文中での働きを知るうえでとても大事な情報なので、書き込むようにしています。

今回の文章では、例えば

natürliche Kreisläufe

(自然界の循環)の、

natürlicheとKreisl äufeの両方が複数4格なので、以下のように記しています。

natürliche Kreisläufe

複④ 複④

かつまた、Kreisläufe は複数形で、その単数形はKreislauf(男性名詞)「循環」です。そのこともついでにメモしておきます。

natürliche Kreisläufe

複④ 複④

<Kreislauf (n.m)循環

「n.m.」は「男性名詞」のことです。「男性名詞」と手書きするのは画数が多くてめんどくさいのでこう書いています。

・長い句・節

長い句や節は、括弧でくくっています。こうすることで、どこからどこまでがひとまとまりかがはっきりするからです。

高校時代に通っていた河合塾岐阜校のある英語の先生のやり方を真似して、

形容詞句・節→()

名詞句・節→[]

副詞句・節→<>

と書いています。

⑥この本は解説が豊富。解説を日本語でぶつぶつ音読する。特に「ほぇ~そうなのか~」と思った情報は、また紙の上に書き写す。

⑦ 以上⑤と⑥を最後までやって、文章の内容がすみずみまで分かった状態になったら、②の読み上げ音声をまた流して、今度はテキストを見ないでシャドウイングする。つっかえて上手に発音できなかった箇所があったら、そこで止めてもう一度シャドウイングする。つっかえずに言えるようになるまでリピートする。

以上①~⑦が、自分がやっているドイツ語勉強法となります。

正直、これをやるのはちょっと大変です。こんな調子でちまちまやっているので、1か月に0.5~1課ほどしか進みません。この本だけで全部で50課ありますが、今のペースだとあと5年はかかりそうです。ですが、先を急いでいい加減にやるのはいやです。自分が納得できるまで目の前の文章を読み込みたいのです。

ちなみに、オプションですが余裕がある時は以下もやります。

⑧その課を終えて1か月くらい経った頃に、テキストを見ずに音声だけ聞いてその課の文章を書きとる(つまりディクテーション)。そしてそれを全部和訳する。終わったら、テキストを開いて答え合わせをする。

ちなみに、ドイツ語の勉強法としては、他には

・気が向いた時にDeutsche Welleを読んで、新出単語を5個覚える

・ミヒャエル・エンデの童話『モモ』(Momo) の原書を講読・和訳する社会人サークル(月2回)

などもやっています。

以上が私のドイツ語勉強法のあらましとなります。ここまでお読みくださりありがとうございました。次はアラビア語編を書きたいと思います。