女の子はみんなオムライスが好き

大学二年生の春。同じ学部の男の子から食事へ誘われた。

講義が終わり荷物をまとめていると、やたら背の高い男の子がニュッと現れる。

「鮎川さん! 久しぶり」

久しぶり……? え、誰?

突然現れたその人は、色白でタレ目で驚くほど格好よく、それが余計に怪しい。

顔に出ていたのだろう。彼はちょっと気まずそうな表情で(これも格好いい)続けた。

「近藤です。ほら、体育で一緒だった」

「あっ!」

「忘れてました」と言わんばかりに大きな声が出てバツが悪かったのか。わたしは、顔も名前も忘れていた男の子の誘いに「うん」と言ってしまった。

近藤くんとは、火曜日と金曜日に昼食を食べることになった。同級生を避けたくて、別の棟の自習室で食べようと提案する。

ガラス張りの小部屋で男の子といるのは、見せ物みたいでいい気分はしない。でもベンチや学食へ行くのはもっと嫌だった。だってそんなの、付き合っているみたいじゃないか。

それでも律儀に通うわたしは、乗り気に見えたのかもしれない。

「近藤くんとは、どんな感じ?」

友人たちは好奇心丸出しで尋ねた。

「なんか……よく分かんない」

それが本音だった。

確実なのは、彼がわたしを好いていることだけだった。目が合うと、縦に長い身体を上下に揺らして駆けてくる。いつも機嫌良さそうに微笑み、ときどきうっとりした口調でこう褒めた。

「鮎川さんはね、透明感がすごい」

何を言っているんだろう。

「なんて言えばいいのかな。素直さとか、無邪気さとか、笑った時の可愛らしさとか。すごく女の子らしいというか……」

素直? 無邪気?

「いつまで続ける?」の一言が言えず、話すネタを必死に考えながら自習室へ向かうわたしの、どこが素直で無邪気なのだろうか。

彼はテニスの授業での第一印象を引きずっていた。

「あの。ボールが全然当たらなくて、コツを教えてもらえないかな?」

その日、わたしはラケットにボールを当てることもできずペアの男子に助言を求めた。それがどうやら近藤くんだったらしい。

「なんて真面目で素直な子なんだろうと思って、友達から名前を聞いたんだ」

好意を隠そうともせず、照れくさそうに弁当をつつく彼を見て不安になった。

近藤くんがうっとりと見つめるその子は、本当にわたしなのだろうか。

その強烈な一瞬を核にして、彼の中で理想の女の子が育っていないだろうか。

夏休みが近づくと、その疑問はますます確信に近付いた。

「今年の夏休みはフィンランドを一人旅してみようと思って。八月はバイト頑張るんだ」

前期のテスト直前。初の海外旅行に浮かれるわたしを前に、近藤くんの顔が曇った。

「大丈夫なの? 女の子が一人で海外なんて。友達やご家族と一緒に行けないの?」

「何十万円もかかるから無理だよ。それに、一人で好きなときに好きな場所へ行けるのがいいんじゃん」

「でも、鮎川さんみたいな可愛い女の子に何かあったら心配だよ」

うん。ありがとう。

そう返しながら内心ウンザリした。また「可愛い女の子」か。

近藤くんは、しょっちゅうわたしを褒めた。外見はもちろん、勉強のために図書館に残るといえば「えらいね」と褒め、バイトへ行くと言えば「制服似合うだろうなぁ。見たいな」と言ってくれた。

しかしわたしには、彼が会話を通して、一目惚れした「透明感のある鮎川さん」のイメージを肉付けしているように見えた。

その証拠と言うのか、彼が褒めるのはわたしが真面目で素直で可愛い女の子でいるときだけだった。海外旅行のように理想を抜け出そうとすれば、決まって「女の子なんだから」「心配だよ」とやんわり反対した。

それでもかろうじて関係が保たれていたのは、わたしがその反対を無視し、近藤くんがそれ以上押し付けなかったからだ。

テスト期間が終わり、映画へ誘われた。

初デートだと思うとさすがに緊張し、青い花柄のワンピースを買った。

「ランチの場所は候補があるから、とりあえず向かっていい?」

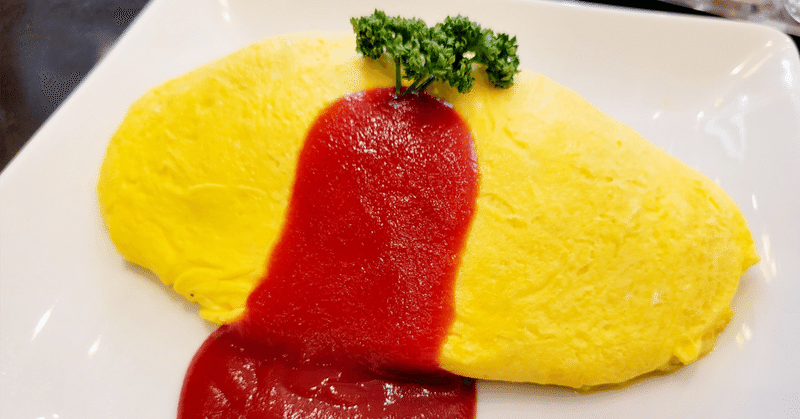

ありがたく近藤くんの後ろをついていくとオムライスのチェーン店に着く。地元には出店していない店だ。

「ほうれん草クリームいいね。こっちの明太子味も美味しそう」

さっそくショーケースをのぞき、悩み出したわたしを見て、近藤くんは嬉しそうな顔で言った。

「よかった。女の子はみんなオムライスが好きだからね」

ショーケースを見ていて良かった。「そうかな」と言ったわたしの目は、笑っていなかったはずだ。

冷房のよく効いたレストランでオムライスにスプーンを入れながら、今までになく落ち着いた気持ちで近藤くんと話すことができた。

改めて見ると、この人本当に格好いいな。

そんなことを思ったのも「この人と付き合うことは絶対にない」という確信ができたからかもしれない。

女の子はみんなオムライスが好き? ほざけ。「わたし」はケチャップが大嫌いだ。クリームソースや明太子ソースのある専門店でなければ、別の店へ行こうと言っていたはずだ。

君は、素直で、無邪気で、透明感があって、オムライスが好きな女の子を探すがいいさ。

帰りの電車に揺られながら、どこかホッとしていた。彼がデートでオムライスを選んでいなければ、あの一言がなければ、昼休みの約束はダラダラ続いていただろう。

夏休みの終わり、近藤くんに電話で告白された。

告白は断り、昼食はふたたび友人と食べるようになった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?