立ち振る舞いこそが印象を支配する―映画『三島由紀夫vs東大全共闘』

1.三島由紀夫という論者

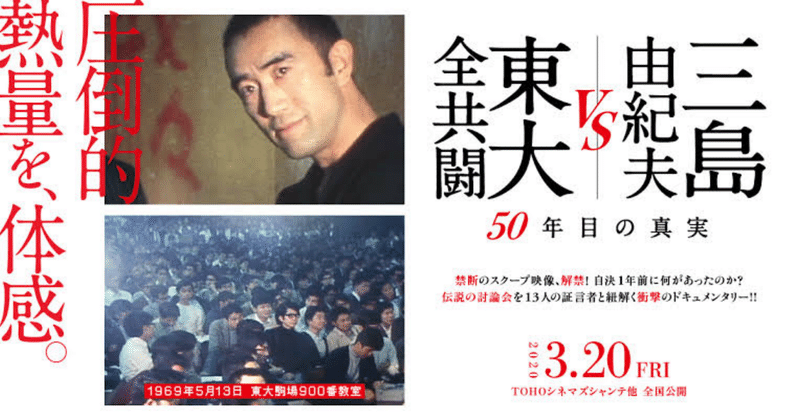

1969年、東大全共闘が作家の三島由紀夫を招いて行った討論会の映像と、当事者や有識者へのインタビューを組み合わせたドキュメンタリー映画である。

全共闘は東大安田講堂が機動隊によって陥落し、学生運動の次の一手に注目が集まっていた。三島はノーベル文学賞に目されるほどの名声をもつ作家でありながら、盾の会を組織して自衛隊に体験入隊するなど右翼的な活動にも力入れるようになってきた。いわば思想は真逆。そんな三島を全共闘が討論会に呼び込んだということで大きな話題になった。

僕は討論の内容以上に、映画に登場する人々の立ち振る舞いに注目した。特に目をひいたのは三島の振る舞いだ。

討論での三島はむやみやたらに相手の話を否定しない。受け止め、相手の論理や論点をさらに広げるような返しをしながら自分の考えを述べる。もちろんこれは単に三島がいい人という話ではなく、自分の土俵に相手もすっぽり入れてしまう意図もおそらくあっただろう。

異なる考えの持ち主と対峙したとき、僕は相手の穴を探そうとしたり、自分の穴をどう防ぐかをどうしても反射的に考えてしまう。三島の返しは、筒井淳也『社会を知るには』に書かれていた理屈の緩さを利用した議論のあり方にも部分的に重なるところがある。

これに対して後者の論じ方は、「理屈の緩さを活用して、議論に必要な論点を増やしていく」やり方です。理屈の緩さは、ある種の想像力の源です。思いつかなかった、あるいは議論の相手が考慮していなさそうな論点を追加できるのは、この緩さがあるからこそです。これを、議論全体を豊かにするために活用できるのです。

異なる考えに耳を傾ける者の姿勢として三島の振る舞いは参考になった。加えて、原稿もなくその場で言葉を考えて応答する状況で、よどみなく綺麗な日本語が口から出てくることには感嘆の一言だ。彼の言い回しはつい自分も真似したくなる。

2.カリスマと人気には理由があった

東大全共闘の学生の振る舞いに関しては、芥正彦さんに触れないわけにはいかない。映画では何人か学生が発言しているが、その中でも芥さんだけ異質である。

赤ちゃんを連れて登壇し、悪く言えばずっと無礼だ。しかし他の学生が三島を目の前にガッチガチで芝居がかった調子なのに比べると、彼はとにかく自然体にみえる。文字通りふらーっと通りかかって登壇したような雰囲気だ。この自然さが彼を東大全共闘随一の論客としてのカリスマ性を際立たせていたのだろうか。

彼は現代パートでもインタビューを受けている。全共闘時代との違いに僕は驚いた。発言の内容はさほど変わっていない。変わったのは振る舞いだ。

「自分という人間」を見せてやろうという気持ちがにじみ出た感じでインタビューに答える姿には、かつて自然体で三島と討論していた面影は感じられない。時折、キッと見栄をきるような顔でカメラを見つめるのも印象的だ。

もちろん討論会と比較すると、インタビューはカメラを意識せざる得ないのは間違いない。ただ、討論の映像を先に見た僕はあまりの変化が鮮烈な印象になって残っている。

映画の現代パートには、当事者のほかに現代の学者や作家もインタビューを受けている。その中には世代としては全共闘とほぼ同じである内田樹さんがいる。彼のインタビュー時の振る舞いが僕には強烈だった。

とにかく彼は楽しそうにしゃべる。ずっと目はキラキラしたままだ。そして自分の楽しさに周りを巻き込みたくてしょうがなくウズウズしているのが全身から伝わってくる。映画の中では一人圧倒的に陽のオーラを放っている。

どうして彼が人気の学者なのか理由が分かった気がする。陽のオーラ全開の彼に目を見て語られたらもう二択しかない。コロッと参ってしまうか、逆にうさんくさくて警戒して離れるかだ。

3.世紀の一戦は、世紀の凡戦か

僕があまり討論の内容に興味が持てず、理解が進んでいないのかもしれないが、この討論はがっぷり四つという感じがしなかった。むしろ互いが互いに自身の土俵にどうにか相手を入れようとジャブを打ち続けていた印象だ。しかし当然のように両者とも相手の土俵に乗ることはなく討論は終了した。

映画の煽り方など含めてこの討論は「世紀の一戦」かのような雰囲気を出している。ただ、論戦という視点では凡戦に近かったのではないだろうか。

だが「世紀の一戦」に凡戦かどうかは関係ないのかもしれない。なぜ「世紀の一戦」かといえば、そこに行き着くまでの過程に文脈があるからだ。つまり戦いそのものではなく、過程こそ「世紀の一戦」を作る。

思想やキャリアからして本来は相まみえる可能性がない。しかしどちらも時代の寵児ではある。そんな二者が相対する。この文脈にこそ、この討論が大騒ぎになる理由があった。ある意味では、この討論は始まる前に大体の役目を終えていたのかもしれない。

【映画を見たきっかけ】

知り合いの何人かからずっとおすすめされていた。最近、Xでこの討論での三島の振る舞いに対する投稿を見かけ興味がわいた。

4.参考資料

筒井淳也『社会を知るには』

引用元の本。おすすめ。

松本健一『三島由紀夫と司馬遼太郎』

今たまたま読んでいる本。すごく興味深い。

小笠原博毅、福嶋聡『パンデミック下の書店と教室』

東京オリンピックに対する内田の姿勢や言動が完膚なきまでに批判されている。その刃が強烈すぎて驚いた。

本の購入費に使わせていただきます。読書で得た知識や気づきをまたnoteに還元していきます!サポートよろしくお願いいたします。