本を介して人が集まる場所

私にとって、図書館とは本を借りるだけの場所だった。

図書館に行き、本棚を巡って面白そうな本を選び、それをカウンターに持っていく。

チェックが終わった本を、携帯してきたトートバッグに詰め込んで、細く心もとない取っ手が本の重みで引きちぎれるんじゃないかと心配しながら、外で待つ母親の車まで歩いていく。

一週間10冊単位で借りていた本をいつ読んでいたのか、どのように読んでいたのか、私は全く覚えていないのだけれど、後年母親に尋ねたところ、「二階に上がって、一人で読んでいたよ」と教えられた。

私は幼少期、ひとりで本を読むという悦楽を体験していたのだろうか。

外界から閉ざされ、私と本だけの対話がなされる静かな空間を愛していたのだろうか。

そこに寂しさを感じていなかったのだろうか。

わからない、思い出すことはできない。

それはもしかしたら、ただ単に「少しでも雑音が入るとイラつく」という私の性質に考慮した結果なのかもしれないし、まだ年齢が一桁の時ながら、「ひとりでいる快楽」というものに味を占めていたのかもしれなかった。

ちょうどミステリーを読み始めた頃、私は同時に科学に傾倒するようになり、かなりの読書時間を科学の書物に費やすようになっていた。

比例するように減っていく物語を読む時間。その事実に一抹の寂しさを感じながらも、それでも科学に時間を割くことを選んだ。

中学生に上がってから、ひとりで図書館に行くようになった。

自転車に乗って、見慣れた道を走りながら、その日読む本のことを考えていた。

外で待っている母親がいないので、どれだけの時間を過ごしてもいい。

私は、貸し出し手続きを済ませた本を図書館の共同スペースに持ち込んで、数時間、そこで本を読んだ。

他人がいる中で本を読んだのは初めてだった。

限りなく静かな空間。服擦れの音やペン先の摩擦音、他人の存在が確かに感じられるのに、それが不快ではなく、いつもの孤独とは一つ違った心地よさを私に運んできた。

私は、月に何回か、そのように図書館へ向かった。

アメリカに来る際、いくつかのお気に入りの小説を厳選して共に持ってきた。

アメリカの自室で小説を読んでいる時、私ははっきりとした孤独を感じていた。

その孤独は、風邪をひいて熱を出している時に充てられた氷嚢のように気持ち良い冷たさだった。

そこで気がついた。図書館の共用スペースでの時間は、ぬるま湯に浸かっているような、あたたかい心地よさだったのだ、と。

日常の中で、気兼ねなく他人を感じられる時間を、どれくらいの人が持っているのだろうか。

それは、友人と話すような時間ではなく、家族とただ空間を共にしているようなものでもあり、しかしそれとはもっと別のものだ。

忙しい日々。

他人との交流に疲れて帰った家で、ひとりの時間を過ごす。

休日に友人と遊びに行き、ひとりでベッドに寝転び、それはそれでしあわせなのかもしれない。否、しあわせなのだろう。

だけれど、それでは補えない何かがそこにある。

その何かを求めて、人は美術館に行き、一人旅をし、本を読む。

それは、ひとりで行った映画館で、名前も知らない他人と空間を共にしながらみる映画のようなものだ。

それは、スターバックスでコーヒー片手にMacBookを開くようなものだ。

それは、シェアハウスで隣室の生活音を聞きながら眠りにつくようなものだ。

そんな、「静かな集合」が、人の人生には時折必要なのだと思う。

だからこそ、そういう場所をつくりたい。

人が、集まることを目的とせずに集まる場所。

スターバックスが、コーヒーを挟んだ交流を夢見たように。

本を間に挟んだ、言葉を使わない交流ができる場所が欲しい。

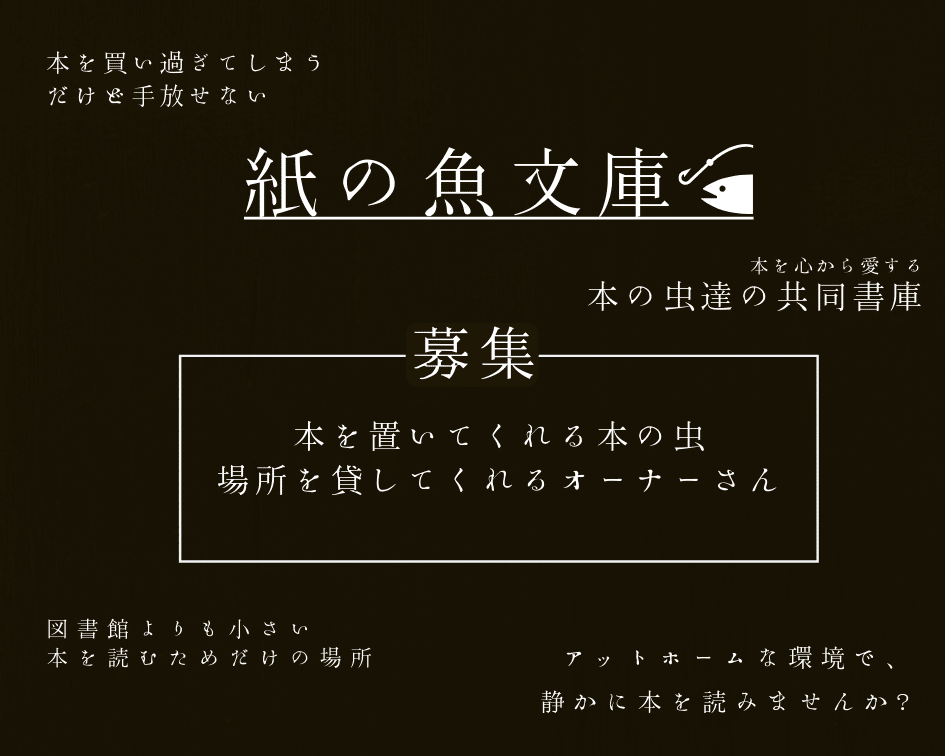

そんな意図が、今回の「紙の魚文庫」の企画にはある。

ただシェアリングエコノミーを作りたい訳ではない。

置き場のない本たちを有効活用しようという打算でもない。

だけど、私が考えている意図を、みんなに理解していてほしいわけでもない。

ただただ、ゆっくりと本を読むという体験が、日常の緩衝材になるように。

良い感じにリソースが回っていけばいいなぁと。

今回の協力者さんたちに感謝を。

そして、協力してくれる人がいたら連絡ください。一緒にやりましょう。

主に書籍代にさせてもらいます。 サポートの際、コメントにおすすめの書籍名をいただければ、優先して読みます。レビューが欲しければ、その旨も。 質問こちら↓ https://peing.net/ja/nedamoto?event=0