アフロばばあ 6話「母として」

【これまでの内容】

化け物が棲むと言われる、通称「怪物トンネル」で頭をかじられた女性遺体が見つかる。そこには、縮れ髪の中年女「アフロばばあ」がいたようで……。

そんな中、ゴシップ記者として働く柏木奈々は、何者かに追われ負傷する。その後、同じ時刻に3人が違う場所で死亡する事件が発生。事件を探っていると、1人の男性にいきつく。しかし男性もアフロばばあに襲われてしまう。さらに、息子までアフロばばあになってしまって……。

奈々は急いで荷物をまとめた。田中とタケルに早口で説明すると、ふたりは顔を見合わせた。

「ごめんなさい、僕があのときちゃんと……」

「やめてください! 悪いと思ってるなら、1時間以内に呪いを解く方法を探してください。まだ残っていますよね、妹さんの遺品。その中にヒントはあるはずです」

「は、はい」

「もしできなかったら、私があなたの頭をかじりにきますから。タケルくん、いくわよ!」

ふたりは家をでた。奈々は一刻も早く一樹に会いたかった。会って抱きしめたかった。駅につくと、ふたりは電車に飛び乗った。

「今日のことを整理すると、田中ナナさん……奈々さんと同じ名前なので妹といいますね。妹は、会社にも家にも居場所がないため、自分自身が呪いになることを望んだ。そして呪いのあめを作った。それを広めるため、ガチャガチャのカプセルトイの中に呪いのレシピを入れた……としたら。なんで、ネットか何かで広げなかったんですかね」

「遊びたかったんじゃないかな、誰かと。カプセルトイで」

「なんか、せつないですね」

電車が次の駅に停車すると、窓の外に地獄の業火のような夕日が見えた。地獄の罪人を苦しめる火を、田中ナナはずっと受け続けていた。その猛火を呪いにかえて、人に渡し続けることで自分を存在させたいと願った。許されることではないが、もし自分が同じ立場ならば何かにすがりたくなったかもしれない。

「私もナナと同じように縮れ毛で美人とはいえない顔だけど、それを笑いにかえられた。でも彼女は笑いに押しつぶされてしまった。笑うことで自分を守るつもりが自分をもっとつらい立場にさせてしまった」

「そもそも、笑いにかえるのも、おかしいです。悪いのは嗤うやつらですから」

「……そうね」

タケルの言葉がうれしかった。ずっと言われたい言葉だった。言われることがないだろうとわかっていたから、おどけるしかなかった。だから少し優しくされただけで信用して子どもを作って捨てられたのだ。

「さっきの話だけど。アフロばばあは、特製あめを舐めた相手のところに現れて、目の中に手を突っ込んでテラテラして気色悪い『あめちゃん』を再び舐めさせようとする。断ると頭をかじられて髪の毛を抜かれて殺される。舐めると、アフロばばあ化して7時間後に死ぬ」

「それはあくまでも、他の人たちの話です。解決策を見つけましょう」

「当たり前でしょう、私は母親なんだから」

そう言ったものの、どこから攻めていけばいいのか頭の整理がつかずにいた。

「そういえば、どうして田中ナナさんは、あめにこだわっているのかしら。秘伝のレシピを詰めこみやすかったから?」

「それもあると思います。でも、先程のノートに書いてました。学校に行ったらまた靴を隠されたり、頭に水を掛けられたりするから学校に行きたくないと、路地裏にうずくまっていたそうです。するとショートカットのおばさんが『あめちゃんいる?』と声を掛けて、髪の毛からあめを出してくれたそうです」

「その人も、アフロばばあだったってこと?」

「違いますよ。きっと単なる親切なおばさんで、彼女を笑顔にさせるためにマジックをしたんですよ。大阪のおばちゃんって、そういうところあるじゃないですか」

大阪ではあめ玉のことを「あめちゃん」という。きっとそのおばさんは、大阪生まれだったのだろう。そして、人情の街に住む血が疼いたのかもしれない。うずくまっている子どもを放っておけずに声をかけた。ナナは、その優しさが焼き付いていて、あれを作ったのだ。

「それなら笑顔になるあめちゃんを作ればよかったのにね」

そう言いながら、なぜか涙が頬を伝った。

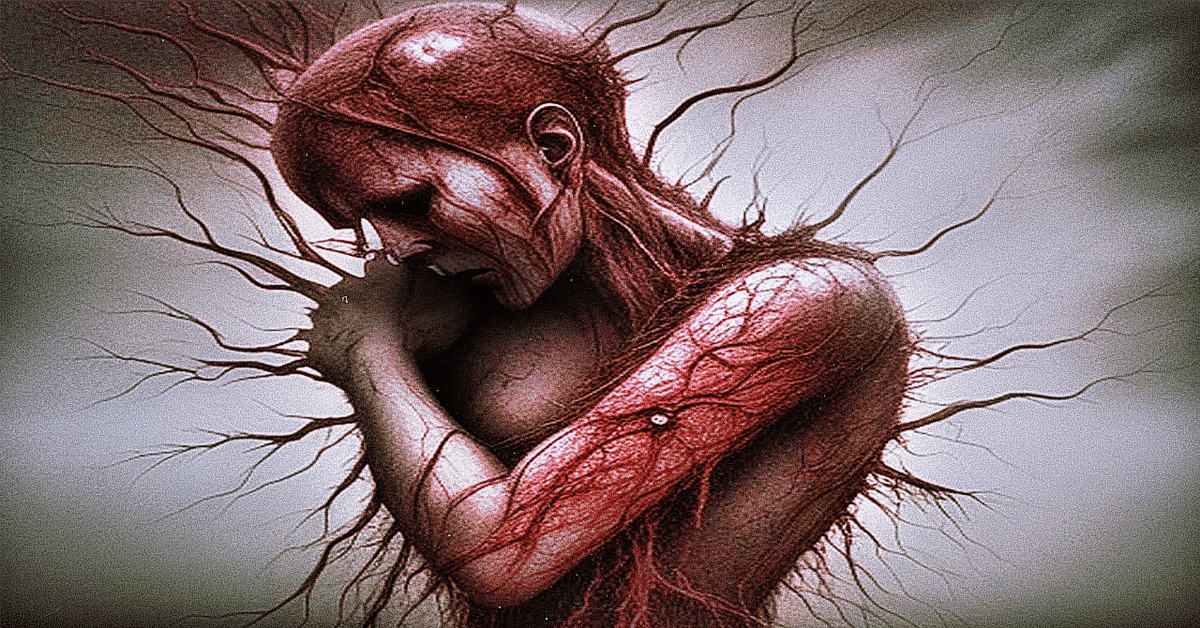

■アフロばばあ

ふたりは田中がガチャガチャを売った店の周辺を探ると、案の定、黒谷弘樹という表札のある住まいが見つかった。夫は亡くなったけれど、夫の名前がそのままなのは、そこまで気が回らないためだろう。

煉瓦造のマンションの3階。電気は付いているので、きっと在宅しているはずだ。

インターフォンを押すと、すんなりとドアは開いた。とっさにタケルがドアの隙間に足を突っ込み、するりと中に入る。奈々もそれに続いた。

「なんなんですか、あなたは。警察を呼びますよ」

「単刀直入に言います。ガチャガチャに入っていた呪いのレシピを教えてください」

ガチャガチャと言った途端、目が泳いだ。やはり彼女は何らかの事情を知っている。時計を見た。5時半をまわっている。一刻の猶予もなかった。

奈々は

「失礼します」

と部屋の中に入り、呪いのレシピを書いた紙を探した。

「辞めてください。何のことか、さっぱり」

「こっちは時間がないんだ。とぼけるのは辞めてください」

奈々が強い口調でいうと、急に自分のしてきたことの重大さがわかったのか、怯えだした。

「あれはもう……怖くなってゴミ出したのよ。でもやっぱり気になってまた見に行ったら、そのときにはもうなくなっていたのよ」

「誰かが持ち去ったと?」

女は大きく頭を上下させた。

「じゃあ、レシピだけでもいいから教えて」

詰め寄ると、女の視線が右側に動いた。

「タケルくん、テレビの下の収納見てくれる?」

ビンゴだった。テレビの下に呪いのレシピが書かれた紙が入っていた。

「コピーはない?」

女は首を横に振った。

「カプセルの中にも入ってるわ。捨てようと思っても、気づくと戻っているのよ。ずっとずっと戻るの。捨てられないの。あれは呪いよ。本物なの。だから私は悪くない、ただ呪いにかかっただけなの。ねえ、わかってくれるでしょう。ねえ」

女が奈々に抱きついてくる。奈々は女を突き飛ばした。女は床に尻餅をつき泣き出した。

「呪いを解除する方法を教えて」

「わからないわ。だって、私は悪くないのよ、ただ呪いがかかってしまったからだけでね……」

どうやら壊れてしまったようだ。呪いを使ったから崩れたのか、最初から蝕まれていたから吸い寄せられるように禍々しいものを購入してしまったのか。

ふたりは部屋を後にした。

母から連絡が入り、一樹は編集長の知人がいる大学病院に入院することになったという。胃洗浄もしてくれたそうだが、一樹の様子がおかしいという。

「行ってあげてください。僕は紙芝居屋ついて調べてみます」

「ありがとう!」

奈々とタケルは別行動となった。

田中から電話がかかってきたのは、電車に乗ってすぐのときだった。途中下車して、田中の電話にでる。

「わかったの?」

「やはり何も書いていませんでした……お力になれず……」

「そう……」

奈々は電話を切ると、タケルに連絡を入れた。状況を説明すると「じゃあ、アフロばばあの急所も分からないんですね……」

と弱々しくいった。

「でも、田中ナナの実家での事件が、アフロばばあの仕業なら、現場に『アフロばばあ』がいたことになる。公園の階段で、自らアフロばばあを呼んで自殺したときも、その場にアフロばばあが、いたはず。そこにヒントがあると思うのよ……」

「どういう意味ですか?」

「いたはずなのに、消滅した……なにかカラクリがあるはず。ねえ、タケルくん。斧を用意しておいてくれる?」

「は? 今回のアフロばばあは、お子さんですよ」

「よろしくね!」

奈々は電話を切って、大きなため息を吐いた。

病院に着いたのは夜の6時をまわっていた。あと2時間で、一樹は死んでしまうかもしれない。一刻も早く会いたい。

廊下に憔悴しきった母と父がいた。奈々はふたりに戻ってゆっくり休んで、また明日きてくれと頼んだ。ふたりは心配なのでここにいると粘ったが、最後には戻ってくれた。

看護師は頑なに一樹に会わせようとしなかった。しかし編集長がかけあってくれ、奈々が全ての事情を把握していることを理解したのか「少しだけなら、口外しないように」という条件で許可してくれた。

一樹はたくさんの管がつながれ、眠っていた。しかし髪の毛だけは波打つようにすくすくと伸び、くるくるとまわっていく。

「一樹のこと……絶対に、アフロばばあにさせないから」

奈々は静かに息をする息子の頬にキスをし、抱きしめた。小さな体はすこししなったけれど、いつものように「やめてよ」と拒否はしてくれなかった。

「すぐに戻るから」

先程教えてもらった、タケルの家に向かう。

タケルの家は、団地の2階にあった。

しばらくすると、インターフォンが鳴った。

編集長の到着だ。手には袋を持っている。中には呪いのレシピに書いてあったマムシやクモなどを戦わせて勝った虫から抽出した毒蠱毒や、そのほかの材料が入っているはずだ。

「蠱毒はゲテモノ雑誌作ってるから、ツテはあったけどよ。時間かかっちまった」

「ありがとうございます、編集長」

そういうと、奈々は自分の髪の毛を切り落とした。ぼてっと毛束が床に落ちる。

「本当にこれで大丈夫なのか」

「呪いを解く方法がわからない以上、何でもやってみるしかありません。呪いのレシピは編集長が持ってきてくれた材料と田中ナナの髪の毛でできています。それなら私の髪の毛を入れれば、理論上、私の呪いが掛けられるはずです」

「そんな、うまくいくのかよ」

「呪いを解く方法がわからない以上、いろいろ試すしかありません! 私は呪いを呪って、解かしてやります」

いつになく、奈々の瞳は本気だった。

「そうか……で、ガチャガチャは見つかったのか?」

「SNSで情報を募って、DMにきた内容をもとに割り出しました」

タケルは、大きな紙袋を広げた。チャガチャが入っていた。ガチャガチャの蓋を開けると、大量の縮れた髪の毛がでてきた。

「時間がないので、さっさと取りかかりましょう」

奈々はボウルに手をかけた。

■かなしみ

思ったより時間がかかってしまった。

入り口から一番近い場所に車を停めると、病院へと走る。灰色の病院の外壁は、藍色の空と同化してみえる。この中で何人の人が死に、生きているのか。扉から足を踏み入れた途端、その生死の境目に飛び込むような感覚がして恐ろしくなった。

時刻は夜8時58分。あと2分で夜9時になってしまう。アフロばばあ化した正確な時刻はわからない。もうここは時間との勝負だ。

奈々とタケルと編集長は、小走りで病室へと向かった。病室は角の個室だ。病室の扉を開ける。

9時になったようで病室が薄暗くなっていく。

看護師が見回りにきてやってきた。とっさに奈々とタケルと編集長は、カーテンの陰に隠れた。見つかったら「面会時刻は過ぎているので、お帰りください」と言われかねない。

看護師の足音が近づいてくる。ベッドを確認しているのか、シーツを動かす音がした。しばらくして足音は遠のいていった。3人はそっとカーテンの陰からできくる。

一樹は寝ていた。

枕の上に広がる髪の毛は、明らかに異彩を放っていた。くるくると巻かれた毛は伸び、未だにうねうねと動き続けている。無数のヘビが頭でとぐろを巻いているようだ。

「編集長と、タケルさん。ふたりには一樹は見えていますか」

「当たり前じゃないか」

多くの人にはアフロばばあは見えないようだ。とくにタケルは見えないタイプだった。そのタケルが見えたのだから、まだ一樹は一樹として生きているということだ。

「一樹、起きて」

奈々は一樹を揺さぶった。ベッドが軋む音がした。それに呼応するように、ベッド脇の椅子や荷台が揺れはじめる。

「どうした……」

編集長が窓の外を見る。だが外は風ひとつ吹いていなかった。

一樹の体の至るところから、首を絞められたような苦しそうな声がした。

「お目覚めのようね」

一樹は上半身を起こし、立ち上がった。奈々は涙を堪えるので必死だった。二重まぶたのきれいな目がなくなっている。唇もあるのに、もう一樹のよくわらう口ではなかった。だらしなく開き、隙間からこの世のものとは思えない腐りきた息を漏らしている。

「一樹君はどこだ!」

編集長とタケルがベッドの布団を上げ、一樹を探しだした。一樹は目の前にいるのに、編集長とタケルには見えないようだ。ということは、アフロばばあになってしまったのか。

奈々はカバンの入れておいた、ボールを一樹の顔めがけて投げた。ボールは頬に当たると、中に入っていた蛍光塗料が弾け、一樹の顔が緑色に光った。一樹は一瞬、嫌がるそぶりをしたが、すぐにぺたりぺたりと、素足を床につけ、奈々のほうに近づいてくる。

「光ってるのが、アフロばばあなのか」

「そうです。塗料は左頬から首にかけてついています」

防犯用ボールは、ストーカー対策に持ち歩いていたものだ。こんなときに役立つとは思わなかった。

「一樹、お母さんだよ、わかる?」

生臭い息が漏れているだけで、何を言っているのかわからない。奈々はしゃがみ、一樹を抱きしめた。と思ったら、一樹は目の前から瞬時に移動していた。

「ああああめええええちゃんいるうう」

そういうと一樹は小さな手を目の中に突っ込み、ぬたぬたのあめちゃんを取り出し、奈々のほうに差し出した。

それを見た奈々は、この子は怪物になってしまったんだ、もう生きていないんだと思い、涙が溢れてきた。

「一樹、私があめちゃんを、あげるよ」

奈々のポケットから、先程作った奈々の髪の毛が入った呪いのあめを一樹の口元に押し込こもうとした。しかし唇は鉄のようにかたく、動かない。

「お願い食べて、一樹。お願い、お母さんのいうこと聞いて、ずっと側にいるから。もう離れないから。これ食べなきゃ、一樹死んじゃうの。アフロばばあに全部飲み込まれちゃうの」

一樹は苦しそうに、体を揺らしだした。

「一樹、私の声が聞こえるの。一樹、口を開けて」

するとタケルが一樹の後ろに回り込み、緑色の塗料部分を押さえようとした。一樹は瞬時にかわし、タケルの腕に噛みついた。一瞬見えた牙は鋭く、タケルの腕からは血が次から次へと流れ落ちる。

「一樹、辞めて、離して!」

体を引っ張ろうとするが、引っ張るとタケルの腕が引きちぎれそうだ。

「くそ!」

タケルが足を蹴り上げた。一樹が宙に放り投げられ、まるで四足歩行の動物のように床に着地した。そして凄まじい速さで、奈々の頭をかじりついた。

なぜ自分がかじられたのか、わからなかった。蹴ったのはタケルなのに、あめちゃんを受け取らなかった母親のほうが憎いのか。最後の最後まで子どもに裏切られたような気がした。

猛烈な痛みが駆け巡る。それは物理的な痛みではなく、息子に殺意を向けられる痛みだ。

それでも、あきらめられなかった。

「一樹……あめを舐めないと、死んじゃうよ」

するどい牙が頭を突き刺してくる。タケルが一樹を引き離そうと、塗料で光る頬を殴った。一樹はさらに頭を強くかじるため、奈々ごと吹っ飛んだ。

倒れた奈々は、頭を少し持ち上げた。朦朧とする意識。頭から流れる血で奈々は頬が重いと感じた。そのとき、目の前に灰色の刃物が見えた。斧だった。

編集長はタケルのカバンから斧を取り出し、横に引いた。目を斧で破壊するつもりだ。

「やめて!」

奈々は編集長の足に掴みかかった。編集長はよろけて、尻餅をつく。

「もうこいつは、一樹くんじゃない。お前まで死んじまうぞ!」

「私の子なの。殺さないで!」

編集長が、ふたたび斧を振り上げた。奈々は頭をかじられながら、攻撃をよけた。髪の毛が抜かれ、頭のうえですすっている音がする。

「一樹、今週末、水族館行く約束したよね。覚えてる? ねえ、お願い、お母さんのあめを舐めて……きゃああ!」

再び、頭をかじられた。今度は左耳のほうだ。左耳からぺちゃぺちゃと舌が動く音が聴こえる。

「一樹、聴こえる、返事をして」

そう言いながら、ポケットから奈々のあめを取り出し、一樹の口の中に放り込む。そして左耳から勢いよく床に倒れ込んだ。奈々のあめが、一樹の喉を通過する音がした。かじる力が弱まった隙に、一樹から離れる。

一樹は一瞬動かなくなった。

すぐに苦しそうにもがきだした。部屋中の家具が轟音と共に、うごきだす。

「やめて、一樹!」

病室の騒動に気づいた看護師や医師がやってきたが、病室に入ろうとすると、弾き飛ばされてしまい入ってこられない。

一樹の動きが止まった。すんと立ち上がり、奈々のほうを向く。その顔には、洞窟のような黒いモヤはかかっっていなかった。一樹はいつもの笑顔を見せた。

「一樹!」

「ママ、大好き!」

そういうと一樹は、奈々に走り寄ってきた。小さな手を伸ばして、抱きつこうする。

奈々は両手を前に出し、駆け寄る一樹を突き飛ばした。

「あんたは一樹じゃない!」

「どうしてそんなこというの。もう必要ない子なの?」

首を振った。強く振った。涙が溢れ、目の前が滲んでみえる。

一樹はママなんていわない。人前で「大好き」なんていえない。奈々のあめが効かないなら、一樹をどうやって取り戻せばいいのだ。

「一樹、戻ってきてよお」

奈々はポケットに突っ込んでいた手を、サッと頭の中に入れ、自分自身のふわふわなアフロからあめちゃんを取り出してみせた。

「はい、あめちゃんたべる?」

予備で作っておいた奈々のあめを、一樹の手に持っていく。すると一樹の目が凹み、野太い声になっていった。そうかと思うと、一樹の澄んだ瞳が戻る。一樹の目が白目に変わり、髪の毛が虫のように動きだした。

窓も開いていないのにカーテンが舞い、ベッドが動いた。近くにいた編集長が、ベッドに突き飛ばされ、壁にたたき付けられる。

「あぶない!」

タケルが奈々を突き飛ばした。飛んできた斧の持ち手が、タケルの足にぶつかた。

「斧は、こう使う!」

奈々は、田中ナナの髪の毛が入った呪いのあめを、ベッドに置いた。そして思い切り、斧を振り下ろした。

呪いの飴が割れると、中から黒い髪の毛がうじゃうじゃと出てきた。ヘビのようにうねり、苦しそうにのたうちまわり、消えていく。

とたんに、破裂音とともに蛍光灯が割れた。

振り返ると、見上げていた一樹の額に、蛍光灯の破片が刺さっていた。

「一樹……」

奈々は駆け寄ろうとした。しかしそれ以上動けず、そのまま倒れた。

■歪んだおもい

「退院、おめでとうございます」

3カ月ほどお世話になった看護師たちに見送られ、奈々は病棟を後にした。そこには、タケルが待っていた。

「来てくれたんだ」

「そもそも、俺の母さんが奈々さんをアフロばばあと間違えたから、こんなことになったんで」

「責任を感じてる? なら荷物持ってくれる」

バッグを手渡した。タケルは軽々と持ってくれる。

「まだ頭は痛みますか」

「そりゃあ、あれだけかじられたからね」

かなりの髪の毛を抜かれたので、今はウィッグを使っている。もちろんストレートヘアだ。

クラクションが鳴った。編集長が迎えにきてくれたようだ。

「じゃあ、僕はここで」

「いいじゃない、乗せてもらえば?」

「はやく、ふたりとも乗れや」

トランクを開けながら、編集長がいった。そのとき、背後から足音が聞こえた。振り返ると、春美が立っていた。手にはナイフを持っている。

「あれ……紙芝居屋さん?」

トランクに荷物を入れていたタケルがいった。春美は、目を見開き、後ずさる。

「春美さんが、呪いのあめを子どもたちに食べさせた紙芝居屋さんだったんですか!」

「あなたが居なければ!」

そういうと春美は門のほうに走りだした。

「待て、佐藤」

編集長の言葉に、春美はフリーズする。

「俺と柏木の間には、何もない。見てわかるだろう、あの二人は付き合っているんだ」

「えっ……」

奈々とタケルは顔を見合わせた。

「だから何も柏木を目の敵にすることはない。お前がすべきは、警察に行き、自分の罪を明らかにすることだ。どんな罪になるのかはわからんが。もし必要なら送っていくぞ」

そういうと助手席のドアを開いた。まるでそれは、お姫さまをエスコートする王子様のような仕草だった。春美は頬を赤めながら、助手席に座ろうする。

「刃物は下に置いて」

「は、はい」

春美は刃物を手放した。地面に落ちた刃物は、車の下に潜っていった。

「悪いけど、ふたりはタクシーで帰ってくれるか」

そう編集長がいうので、荷物を下ろした。

「大丈夫かな、編集長……」

「きっと、大丈夫ですよ」

そうタケルは笑った。

■マジック

「さあ、行くよ! はやくして」

退院して一週間が過ぎた。頭の痛みもだいぶよくなった。

あれから悩んだ末、会社は辞めることにした。

編集長の近くにいると、また春美に狙われる可能性がある。という恐怖がないとは言えない。それよりも見た目のことで苦しんでいる人たちの助けになるような仕事がしたい。

そう思っていたところ、タケルの知り合いに、そのようなコンセプトのメディアを立ち上げようとしている人がいると紹介された。そこで、頑張ってみることにした。

といってもフリーランスで働くため、現在の仕事も依頼があればやっていくことになる。

「水筒持った?」

母は玄関までやってくる。

「大丈夫だよ、母さん、行こう!」

一樹はそういうと、奈々の手をにぎった。奈々はぎゅっと握り返す。

「イルカショー間に合うかなあ」

「急がないとね……と言いたいところだけど、走るのは勘弁」

頭をかじられてから、運動が怖くなってしまった。またあの痛みがぶり返すような気がするのだ。

「ねえ、母さん。僕、聞いたよ。編集長さんに。僕を助けてくれたんでしょう?」

「私だけじゃないよ、3人で助けたんだよ」

水色の空には、ほくほくの雲が見えた。

「母さん、大好き!」

一樹が抱きついてきた。

しかし通りに人が見えた途端離れて、

「なんてね!」

と笑い、照れくさそうに走り出した。

■後日談

「ずっと気になってたんだけどさ」

仕事の話をしていたら、ふと編集長が思い出したようにいった。「どうして最後に、あめを斧で割ったんだ?」

どうやら編集長は、アフロばばあ化した一樹を助けるために行った行為が、不思議だったようだ。

「完全に賭けでしたね。何をしても一樹が戻ってくれないので」

「で、どういうことよ?」

相変わらず、編集長はせっかちだ。

「仮説を立てたんです。田中ナナの家で起きた事件が、もしアフロばばあの仕業なら、事件後にアフロばばあがその場にいたことになります。ナナはそのとき、斧を畳に叩きつけていたそうです。仮にそこにあめがあったとしたら、と思ったんです。

そしてナナが死んだ日。おそらく、自らあめを舐めてアフロばばあを呼び、階段から落ちて死にました。そのときにもアフロばばあがその場にいたことになります。

仮に、ナナが別のあめを持っていて、落ちたときにあめも強い衝撃を受けて割れていたら。それで目の前のアフロばばあが退治できるとしたら……と仮説を立てました。あれでもし一樹が元に戻らなかったら、一樹の頭を割るしかないと思っていました」

「よかったな、なんとかなって。案外あのあめ、カタかったしなあ」

それも想定して、かなり思い切って振り上げた。まさか1度で命中するとは思っていなかったが。

「でも、それってことはさ。他の殺人現場では、みんなそんなことしてないからよ……またどこかで、アフロばばあが、姿を現すこともあるってことだよな」

編集長の言葉は、すうっと奈々の耳に入ってきた。

「誰かがアフロばばあを呼んだら、ふたたび、現れるかもしれませんね」

【完】

【これまでのおはなし】

・アフロばばあ 1話「序章」https://note.com/natukuma/n/n01491021dd02

・2話はこちら↓

・3話はこちら↓

・4話はこちら↓

・5話はこちら↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?