山のふところ

山のふところ

掌編小説 雨の女 1

虹を見に行った 5

短編小説 支え――それは妻の祈り 8

とびっきり素敵な復讐 26

こぶだらけの恋人 45

山のふところ 風の子証太 63

泉あふれる 83

証太の受難 88

崩落 106

あとがき 124

鳴沢湧作品集『山のふところ』発刊を寿ぐ126

掌編小説 雨の女

「二十五歳にもなるのに化粧もしねえで、棒っ切れのような娘だ。少しは身奇麗にしろ」

「何言ってんのさ。丸太ん棒の娘なら棒っ切れで当たり前だろう」

朝っから父親と言い合いをしてムシャクシャして家を飛び出し、当てもなく町を歩いていたとき、あんたに声をかけられたんだっけ。

土木と言っても建築の基礎工事専門の会社で半日は事務、後の半日は現場の手番をしていた私と同じ会社で、いつもふくれっ面で作業をしていたあんたを、私は変な人って思っていた。

「不機嫌な顔だな。どうしたんだい」

「何でもないよ」

「何でもねえことがあるもんか。人がよけて通るぜ」

そんなやり取りがあって、私はあんたに、父親に「棒っ切れみたい」と言われたことを話したんだっけ。あんたは自分のことのように怒って、父親に文句を言いに行くと息巻いた。

ほんとに変な人だと思ったよ。私が笑ったのであんたも、「俺が怒ってもしょうがねえか」って二人で笑ったっけ。

「嫌な仕事ばかり押し付けられて、ふくれっ面していないで、たまには嫌だって言ったらいいのに」私が言うとあんたは怪訝そうな顔で「俺がふくれっ面して嫌々仕事をするって言うのか」って聞き返したんだ。

「俺は会社に入ったとき、年寄りの職工で皆に爺さんと呼ばれていた人の手番をして、ひとつひとつ手をとって教えられたものさ。手番ばっかり四年か五年もしたかな。そのうち自分で仕事をさせてもらえてさ。爺さんは手直し専門さ。その手直しもだんだん要らなくなって、爺さんは仕事をやめて隠居してね、俺がいま一番難しい仕事をしているのさ。俺は今でも時々一升下げて爺さんのご機嫌伺いに行くんだよ。

それにしても、ふくれっ面で仕事とはな。俺が真剣になるとふくれっ面に見えるのか」と言ってあんたは苦い顔で笑ったよね。

あん時から私はあんたを見直したんだ。ごつい顔に隠れていた優しさと真面目さに気が付いたんだ。剃刀の刃がこぼれそうな濃いひげ、グローブのような大きな手、厚い胸、仁王様のようだった。専務(社長夫人)からあんたと結婚しないか、見かけによらず優しいし、何より真面目だよ。ああいうのが本当に頼りになる男って言うんだ。そう薦められて私は真っ赤になって頷いたのだった。あんたが専務に頼んだんだってね。専務が「あの男かわいいところがあるね、首筋まで真っ赤になって『あの人のことが好きなんです。結婚したいのです。専務、お願いします』って蚊の鳴くような声で言ったわよ」って。

形だけの結婚披露をして、会社の社宅で世帯を持った。あんたが三十歳、私が二十五歳のときだった。

そのあんたがどんなに優しかったか知っているのは私ひとり。友達も怖そうなだんなが居るからって遊びにも来なかった。そのころ、現場仕事には、日曜も祭日も無くって雨の日だけが休みだった。朝、雨の音がしていると私の布団にもぐりこんで「仕事は休みだ。どうせやることがねえから」って。バカ、他に何か言いようがあるだろうに。後ろからぴったりくっつくものだから、背中が暑くて、首すじにかかる息がくすぐったくて、グローブみたいな大きな手で胸を触られるともう息が弾んでしまって………。

遅い朝飯を済ませてから、「お酒と、刺身かなんか肴を買って爺さんの所へ行こうよ」私が誘うとあんたは子供のように喜んで、遠足にでも行くようだった。爺さんも嬉しそうだったね。一升瓶から湯飲みに半分くらい注いだ酒を舐めるように本当にうまそうに飲んでいた。嬉しそうにそんな爺さんを見ているあんたが、私はたまらなく好きだったよ。

あんたはクスクス笑いながら、

「爺さんの顔はね、がっちりしたあごが立派で、怖いようだった。歯を抜いてから顔が二寸も縮んで、あの縮んだ顔を見たときには腹が痛くなるまで笑ったものだった」

本人の前でそんな話をしても爺さんはニコニコ笑っていたよね。半年もしないうちに爺さんが亡くなった時のあんたの嘆き方と言ったら、実の親のためにだって私はあんなに泣けなかったよ。

中古車どころかポンコツ寸前のぼろ車を買って方々へドライブしたっけ。始めは雨の日だけのドライブだったけど、そのうち日曜日には休めるようになって、ずいぶんあちこちへ行ったよね。車も買い換えて、何台買い換えたかしらねー。最後のはピッカピカ、新車同様で乗り心地も満点だった。

正月の休み、五月の連休、盆休み、連休のたびに遠出をして、私は本当に夢見心地だった。子供が欲しいと思ったこともあったけれど、無くても不足は無かった。

会社では、専務がだんだん仕事から手を抜くようになって私の仕事が増え、現場へ出ることがなくなった。事務は私が任され、現場はあんたが取り仕切るようになって来たころ、あんたは疲れる疲れると言うようになった。責任が重くなったせいかと思っていたのが、急に痩せ始めたので驚いて、医者嫌いなあんたを無理やり病院へ引っ張って行ったら、急いで大学病院へ行くようにと言われたんだった。

癌だった。膵臓がん、今とは違う。治療法も、薬も今とは違う。『癌』と宣告されたら助かる道は無かった。癌だということは隠していたが、あんたにはすぐに分かってしまった。

「すまない。金も財産も何にも遺してやれない。お前はこれからどうやって生きていくのかなー」あんたは自分の苦しさは一言も言わないで、私のことばかり心配してくれた。

私はすっかりやせ細ったあんたの手を私の胸に当てて「あんたの遺してくれた、幸せな思い出がこの胸一杯に詰まっているよ。これがある限り私には辛い事なんかありゃしない。どんな事だって平気だよ」って言ったんだ。

あっけなくあんたが死んで、その後五十歳の定年を過ぎてからも五年も会社に勤めさせてもらって、その後は賄婦や掃除婦、いろいろなことをやったよ。

二年前に膝が悪く、歩けなくなってからヘルパーさんにお世話になりながら暮らしている。這い回りながらだって雑巾がけくらいはできるし、洗濯をしておけばヘルパーさんが干してくれるし、結構身奇麗にしているよ。

あんたと一緒に暮らしたのが二十五年、あんたが死んでから三十年も経ってしまったよ。信じられるかい。今年はもう八十歳になるんだよ。

こんなになっても私はね、もっともっと長生きしたい。私が死んだらあんたのことを思い出す人が居なくなるから。だから私は一日でも長生きしたいんだよ。

今朝も雨が降っているね。こんな日はあんたが私の布団にもぐりこんできて、

「どうせやることがねえから」って、バカ、他に言い様もあるだろうに、くすぐったいよあんたの鼻息は………。

掌編小説

虹を見に行った

母が炒め物をしている間に食卓に箸や皿を並べながら、逸子はなんとなく考え事に気をとられ、心ここに在らずという感じだった。母は鍋に向かい、逸子に背を向けたまま、

「何かあったの、様子が違うね。いつものようにおなかをグウグウ言わせながら催促しないの」とからかう。

「変なのよ。あの人」

「あの人って」

「この間ね。私が声をかけたら幽霊を見たようにギクッとして、凍りついちゃった人がいたのよ。その人が今日私に、僕の事を知らないかって言うの。『知るわけないでしょう』って言ってやった」

「ふーん。どこの人なのよ。その人」

「二年先輩でね。音楽部の部長なの。男らしい素晴しいバリトンに、すっかりファンになって、ボールを足下に転がして『センパーイ』って言ったら凍り付いちゃったのよ」

「あんたがあんまり逞しいからでしょう」

「もう、お母さんたら。その人が今日、この間は失礼した、って言うから、ほんとに失礼よ、って言ってやったわ」

「ふふっ。で、それから」

「ほんとに僕変なんだ。君、もしかして僕の事を知らない。子供のころの事をさ、って言うのよ。小学校三年生頃からのことは憶えているが、その前のことは何にも憶えていないんだって」母は思い当たることがある様子で、火を止めて逸子に向き直った。

「その人、名前は」

「安城和夫」

「やっぱり」

「えっ」

「和夫ちゃんよ」

「カズオチャン」

「思い出そうとしているのね。祐子ちゃんの事故のこと」

逸子もはっと思い当たって、どうしようと母にすがるように目を向けた。母は、あなたに逢ったのがきっかけで、思い出すのならそれが良いのかも知れないと言ったが、逸子にはそれがあまりにも重大なことで、膝が震えるようだった。

「あなたは逸子よ、並みの子じゃないの。和夫ちゃんが事故の事を思い出すとき、あなたが側に居てやれるといいわね」と母は言う。

「私はまだ十五歳よ。そんな重大なこと」逸子は大きな目からぽろぽろ涙を流す。食事が済んでから間もなく父が帰宅した。いつにない早い帰宅であった。

顔を見るや母が、

「逸子が和夫ちゃんに会ったのよ。逸子に僕の事を知らないか、と言ったそうよ」

父も驚いたようではあったが、

「そうかそういう時が来たか。逸子、お前が和夫ちゃんを助けてやるのだよ。和夫ちゃんと大の仲良しだったお前が助けてやるのだよ」逸子はまた涙を流す。

絶望しきった伯母夫婦を癒し、立ち直らせたのは逸子だったというのである。。まだ口も回らない逸子が伯母に「いい子いい子」をして、伯母ちゃんが泣けば祐子ちゃんも泣くのよ、と言ったのだった。そういうことが何年か続いて、伯母たちが気を取り直し、立ち直ることができたと言うのである。親戚の間では語り草になっている。

翌日も帰り道の近くの公園で彼が逸子を待っていた。逸子は覚悟を決めて彼を公園の、屋根のあるベンチに誘った。

「昨日は気が付かなかったの。私には記憶がないけど、和夫ちゃんの話は何回も聞いています」と切り出した。

和夫は顔面蒼白になって、胸を押さえ、額に汗を浮かべて逸子を凝視した。

逸子は息苦しそうな和夫にまっすぐに目を向け、

「思い出すときがきたのよ。もう安心して思い出していいの。どんなむごい事故も時間が癒してくれるの。今では、苦しんでいるのは和夫ちゃんだけよ」

「僕だけ。他にも苦しんだ人が居たの。何があったの。事故と言ったね。どんな事故なの」

苦しそうに息を弾ませながら目を大きく見開いて和夫は逸子を見つめる。

「ええ。何人もの人が苦しみ、悲しんだわ。でもあなたが悪いわけではないの。十二年も昔のことよ。あせらないで。自然に思い出せるわ」

話に気を取られている内にあたりは暗くなり雷鳴がとどろき、大粒な雨が降り出していた。雨が激しくなり、屋根に当たる音はさながら滝のようだった。和夫は片手でベンチの背もたれを掴み、片手で逸子の腕にすがりついた。がたがたと震える和夫、すがられた腕の痛みに耐えながら逸子は和夫の耳にささやき続けた。「大丈夫よ。雨はすぐに上がるわ。心配ないのよ」

ほんのいっときの夕立が、二人には耐え難い長さに感じられた。夕立が止むと嘘のように明るくなって、間もなく真夏の太陽が顔を出した。ぐったりと気を失ったようになっていた和夫が、ようやく顔を上げたとき、真正面に鮮やかな虹がかかっていた。和夫は跳ね上がるように立ち上がると手で顔を覆い、幼児のように叫んだ。

「祐子ちゃん。祐子ちゃんが溺れる、溺れてしまう」

身を揉んで倒れ掛かる和夫を、逸子は渾身の力で支えベンチに座らせた。

「和夫ちゃんには助けられなかったのよ。助けようとすれば和夫ちゃんも巻き添えになって、滝つぼに落ちて祐子ちゃんと一緒に死んでしまったでしょう。和夫ちゃんが動けなかったのは良かったのよ。和夫ちゃんが巻き添えになっていたら、伯母さんたち、本当に生きていられなかった」

和夫が泣き止んだのは、もう夕闇が迫ったころだった。和夫はポツリポツリと語り始めた。

「祐子ちゃんと虹を見に行った。天気のいい日には滝つぼの脇で空を見上げると、いつでも虹が見える、と祐子ちゃんが言って、連れて行ってくれた。上ばかり見ているうちによろめいて、祐子ちゃんが滝つぼに落ちた。滝の音で聞えなかったが、ぐるぐる廻されながら、助けてー、って叫んでいるのが分かった」

「僕は動けなかった。祐子ちゃんが滝壷に沈んでしまって……。それから後のことは何にも分からなくなってしまった」

泣きじゃくりながらも次第に落ち着いて気を取り直す和夫だった。祐子ちゃんのご両親はと問う和夫に、

「弟が生まれて今年一年生よ。そりゃあ、悲しみは忘れられないでしょうが、気を取り直して今は幸せそうよ」逸子の言葉に和夫は長いながいため息をついた。

「祐子ちゃんが六歳、和夫ちゃんが五歳、私が三歳、祐子ちゃんのお母さんは私の母の姉、和夫ちゃんのお父さんは祐子ちゃんのお父さんの親友、三つの家族は本当に仲良しだったそうよ」と逸子が言うと、和夫はまだ五歳の頃の事だったが、聞き覚えの逸子よりは、思い出すことがあるようだった。

「まぁるいほっぺの逸子ちゃんが、和夫ちゃんのお嫁さんになるって、首っ玉にしがみついて、頬ずりしたものだった」といわれて逸子は真っ赤になると、和夫も赤くなりながら「いつかきっと」と言った。

短編小説

支え ―― それは妻の祈り ――

プロローグ

大河原先生

先日は真にありがたいアドバイスをいただきまして、お礼を申し上げます。実は、ご相談しようと文章を書いていながら、思ったことがありました。

四年も治療を続け、その間に私たちは何をしていたのでしょうか。ひたすら不妊治療を続け、その効果がないことを嘆き悲しんでいただけでした。その間に将来のために勉強したり、趣味を楽しんだり、できることがいっぱいあったはずではなかったか。妻の嘆きにつられて、四年間もの、無駄な日を送ってしまった。そんなむなしい思いが胸をよぎりながらも、そこから抜け出せないままに投書しました。

先生のアドバイスを拝読したとき、自分の胸の中にあって形にならなかったものがはっきり見えてきました。妻にも先生のご回答を見せ、

「もうこんなことから抜け出すべきだ。子供を持つことだけが人生ではない。お互い持っていた趣味をすっかり忘れていたではないか。君は声楽が好きで、コンサートに何回付き合ったことか。とても楽しかったよ。私にも楽しみがあった。あんなに好きだった油絵からもすっかり遠ざかってしまった。お互いの楽しみをもう一度思い出そう」と言いましたところ、「子供ができないのは、あなたのせいじゃないの。勝手なことばかり言って悔しい」と掴み掛ってくる有様です。

これまで嘆き悲しんでいたものが、怒りに変わり家の中が修羅場になってしまいました。あまりの狂態に、メンタルクリニックに連れて行き、入院させることになってしまいました。

たった一つの不足で人生の全てを否定するなんて、私にはできません。妻が落着いて考えられるようになり、もう一度新婚の頃に帰ることができるのでしょうか。いつか妻の病が治って、自分の人生を思いなおすことができるようになるまで、元の仲間に戻って好きな絵を思いっきり描いて、この四年の空白を取り戻したいと思います。ありがとうございました。

(東京・j)

私のどこが悪いっていうのですか。こんな病院の、閉鎖病棟に閉じ込められて、病気でもないのに薬を飲まされて、毎日ぼんやりしています。もう三週間にもなるのでしょうか。自分では今日がいつかなんて考えもしないで、薬の効いている間はただぼんやりして、居眠りしていることも多く、日にちの経ったのも分かりませんでした。

「落着いて、穏やかな顔になりましたよ。三週間もかかりましたね」と医者に言われて、もう三週間と思ったのでした。

「お薬の量を減らして様子を見ましょう」

私に聞きもしないで、医者が勝手に決めて薬の量が減らされました。私に何も考えさせないために、あんな薬を飲ませたのですね。どうしてこんなことをされるのでしょう。

子供ができないのは夫のせいではありませんか。夫を入院させて薬を飲ませるなり、手術をするなり、治療させればいいではありませんか。どうして私が………(繰り返し、繰り返し)どうして私が、どうして…………。

「睦子。お前には母親になる資格がないよ。四年もの間、あんな駄々をこねて、純ちゃんがよく愛想を尽かさなかったものだ」

「あなたは誰。誰なの」

「さあー。誰かね」

「お母さんの声みたいだわ」

「違うね。似ているのはあたり前だが」

「じゃあ。誰」

「それよりお前、ペットショップの、犬の檻の前で『この子犬買ってー』って泣き喚いていた子供のことを覚えているかい」

「何よ、何言ってるのよ」

「子供ができなくて良かったよ。こんな親に育てられたら、どんな大人になるかね。いや大人になる前に中学生か高校生くらいで、新聞種になるような事件を起こして、お前が復讐されるだろう」

「あなた、誰。誰なの」

睦子は考えていた。子犬の檻の前で座り込み、果ては仰向けになって、手足をばたばたさせて泣き喚いていた子供がいたっけ。母親に「見てごらん。ああいう真似だけはしないで」といわれたことを思い出していた。三人姉妹の長女として、いつも妹たちのお手本になるように、両親から求められて、両親の自慢の娘だった。

「私じゃない。子犬の檻の前で泣き喚いていたのは私じゃない」

「でも、同じことをしたじゃないか。純ちゃんに愛想をつかされるよ」

「いやだ、いやだ、あの人に見放されたら、私は生きていけない」

「そうだろう。それなのにずいぶん苛めたね」

「苛めたなんて…」睦子は自問自答していた。

本木純は四十五歳、三歳年下の妻、睦子のいない家に帰るのは味気なかった。いまも閉鎖病棟にいる妻を思うと切なくて辛くて、家の方には足が向けられなかった。つい二日前の日曜日に病院へ行ったのだが、会わせてもらえなかった。

「だいぶ落着いてきました。もう少し我慢してください。面会できる日が近いでしょう。その後様子を見て外泊(病院から出て自宅で)ということになります。もう少しの辛抱です」と医師に説明を受けて先に明るさが見えたものの、今この寂しさをどうしたらいいのだろう。

暖簾をくぐって、独身の頃よく来た居酒屋に入った。

「いらっしゃい」無愛想な親父(おやじ)の精一杯の笑顔である。

「あら、あらあら、結婚してから始めてじゃない」と、無愛想な親父の分を補うようなママの愛想である。

「こんな所に寄っていてもいいの」

「こんな所たぁなんだい」と口を尖らす親父。

「いつもの」と、親父がカウンターに、泡が大きく盛り上がったジョッキを置く。

「奥さんに何か……」浮かない顔の純に、ママが問う。

「…………」答えようにも、言葉にならない純に親父が、

「へい、精のつくもの、辛れえときにゃ、まず身体に力をつけなくっちゃ」と、タップリの煮魚を出してくれた。

居酒屋の夫婦の思いやりが嬉しかった。冷たいお絞りで、顔を拭く振りをして、涙を拭った。涙まで一緒に飲み下した純は、ジョッキたった一杯のビールでほろ酔い気分だった。結婚してから一度も離れたことがなかった夫婦だったのに、入院させてから三週間も経ってしまった。

「ちゃんと食べているの、やつれた感じよ」

「余計なことを言ってねーで、どんぶりに飯を盛ってこい。日本一うめー茶づけをおごってやらー」

皮にこんがり焦げ目をつけた鮭の茶づけは、親父の自慢どおり日本一の味だった。

重い、重い、肩に食い込んだ荷物を、三週間ぶりに降ろして、一休みした気分だった。

あと三週間くらいで、退院できるかもしれない。その後は、一緒にコンサートに行こう。絵も一緒に描こう。何でも一緒に……。

「誰なの。あなたは誰なの。どうして私を責めるの」

「あんたの一番良く知っている人さ。私が誰か分かったとき、あんたはこの病院から出られるよ」

「純ちゃんは私を許してくれるかしら。今までのように私を愛してくれるかしら」

「さーね。これからのあんた次第だろう」

退院の日は近い。

入院から二か月後の木曜日、明後日が睦子の退院の日と決まった。土曜日までの入院費を清算して、その日を待つばかりになった。純はしみじみ妻が恋しかった。それなのに心が弾まなかった。何か救いがたい奥深い虚しさが彼を襲った。

睦子にとって、子供と純の価値はどうなのだろう。子供のいない家庭、純と睦子だけの家庭がそんなに価値のないものだったのか。愛し合って作った家庭ではなかったのか。子供がいないというだけで全部が否定されてしまった。

言いようのない悔しさが純を襲った。ベッドへ入ったものの、眠れたものではなかった。起き出して、台所へ行き、めったに飲まない寝酒にビールをあおるように飲んだ。いつも一本のビールでほろ酔いになるのに、二本飲んでも三本飲んでも酔いはしなかった。

心が芯から冷え切って、酔いもせず、眠れもしないまま翌朝を迎えた。ずきずき痛む頭をもてあましながら出勤した。

会社では幸い会議もなかったし、技術屋の彼は人と話す機会も少なかったので、資料を開いて読む振りをして長い一日を過ごした。

味も分からない夕食を済ませてベッドに入ったが、昨夜の虚しさ、悔しさが怒りに変わり、怒りは募るばかりだった。夜半を過ぎて、ようやく眠りについた。

翌朝、土曜日は睦子の退院の日である。こんなに怒りをむき出しの顔では表に出られない。何回も顔を洗い、シャワーを浴びて、服装を整え、普段と変わらないように気をつけて家を出た。

振り返れば、二人で選んで買った家。芝生がようやく庭の隅々まで延びて、花壇の花も彩がきれいだった。この庭で睦子は、かわいい子供にきれいな服を着せ、フェンスの外の道を通る人に「どう、素敵でしょう」と、見せびらかしたかったのかと思うと涙が出てきてしまう。

小さいけれども気に入った家が、空の箱に見えた。

愛のない空の箱が寒々しく建っていた。

電車で二駅、電車から降りて十分ばかり歩き、病院に着いた。受付で挨拶すると、

「清算は全部済んでいます。病棟の方へ行ってください」と、何がおかしいのか笑いながら言う。

受付までは何回も来たが、病棟へ行くのは初めてのことである。先導した事務員か看護師が「泣き虫むっちゃーん。純ちゃんがお迎えに来たよー」と、体の小さいわりに大きな声で笑う。純はどういうことか、と戸惑った。

病棟の扉が開いて、数人の患者たちが睦子を囲みながら、賑やかに出てきた。「もう泣かないよねー、純ちゃんと一緒だものねー」囃したてられて、恥かしそうに笑いながら走り寄った睦子が、純に寄り添って振り向き、皆にお辞儀をした。

『精神病棟』について、純には暗い、悲惨なイメージしかなかった。これほど明るい笑顔で送り出される睦子は、皆に愛されていたに違いなかった。「荷物はきのう宅急便で送ったの」言いながら睦子は純の腕にぶら下がるようにして歩き始めた。

睦子が歩きながら話し始めた。「子供のとき、欲しいものがあって、お母さんにおねだりしようと思ったけど、妹のお手本になりなさいと言われていたので、言い出せなかったの。

日曜学校で、いつも真ん中に座るのに、そのときは隅の椅子に座って、シスターのお話も聞いていなかったの。皆が帰るときに一人だけ残されてわけを訊かれたの。私が話すとシスターは、『よかった、間に合って』と言って、サタンの話をしてくれたの。

『不平、不満、妬みなどはサタンがつけこむ隙になる。小さな不平、不満が少しずつ大きくなって、やがて自分では抑えきれなくなる。そうしてサタンに自分の心を奪い取られてしまう。そうなったら大変よ。奪い返すことができるのは神様だけ』病院で少し落着いてからそのことを思い出したの。それで一生懸命お祈りしたのよ。

『心底からお祈りすれば必ず聞いていただける』シスターに教わったとおり、毎日お祈りしていたの。お祈りしていると自分の身勝手さがわかって自然に涙が出てくるの。毎日泣きながらお祈りしていたので、泣き虫むっちゃんなんて呼ばれるようになっちゃった。

さっき、純ちゃん、見たこともないような凄い顔をしていたわ。すぐに元に戻ったので安心したけれど、やっぱり怒っていたのね。無理もないけど。ごめんね」

純は、しばらく言葉を失っていた。

「おとといからきのう、今朝まで、怒りで自分を見失っていた。患者たちの陽気な笑い声で怒りがきれいに消えて自分を取り戻した。不思議で仕方ないよ」

と言って深いため息をついた。

「睦子はクリスチャンだったの」

純の問いに睦子は、

「日曜学校でシスターのお話を聞いただけ。サタンが本当にいたなんて、初めて感じたのよ」と言う。

純も、金曜日から今朝までの自分を、睦子の言うように、サタンに支配されたとしか考えようがなかった。

純はふっと周りを見渡した。小川に沿ってススキがそよいでいた。ススキの穂が日にきらきら光って、こんなに穏やかな日だったのか。辺りを見回す気になったのは幾日振りだろう。これほどまで我を失っていたのかと思った。

「玉の如き小春日和を授かりし」

結核のため舞台に立てなくなった能楽師の松本たかしが俳人として残した句の一つを思い出して口にしてみた。

「誰から授かったのかしらね」睦子はといたずらっぽく笑う。

「それは神様に決まっているさ」と言ってから純は、

「もう空っぽの箱なんかじゃない。早く帰ろう」と睦子を促した。

睦子は(空っぽの箱の)意味が分からないままうなずいた。

睦子が帰ってきた。それだけで毎日が幸せだった。純には結婚したばかりのころの睦子が戻ってきたように思えて嬉しかったが、「もしも、また同じようなことが…」という不安でいつも心の内が疼(うず)いていた。

無事な一日一日を大切にするしかなかった。日曜・祭日にはドライブしたり、景色の良い場所を見つけると、そこで絵を描いたりと、極力一緒に過す時間を多くするように心がけていた。

純の勤める会社では、業績不振のため、今年も新卒を採用しないらしい。優秀な技能を持った現場の社員が退職して、後継者が充分に育っていない。不良率が上がり、ますます収益が落ちる。ここ幾年、定年退職者の数だけ、社員が減っていく。現場の作業量は減っても、管理部門の仕事が、同じだけ減るわけではない。会社の方針で、残業禁止、と言うことになっているのだが、管理部門では退職者の仕事まで押し付けられるため、タイムカードを押してから何時間も働かなければ追いつかない。

純はシステムエンジニアとして製造部長付(課長待遇)で仕事は、製造命令をもとに、工数の計算、人員の手当て、工程ごとのコンピューターシステムの設定などであるが、事業の縮小が続き、管理部門と製造部門の不均衡に悩んでいた。

最近は、効率を上げるための純の提案がほとんど取り上げられなくなった。事業縮小に見合った組織のあり方、部、課の統合などの「改善提案書」には見向きもされなかった。集計用紙に手書きで書き込むような、意味のない作業を省き、パソコンでデータを読み取ればいいことだ、と提案したのだが、部長には読む気もなく「よけいな事をしている間に、間に合わない部署の手伝いでもしろ」という返事であった。

その上、銀行取引を続けるため、どうやら粉飾決算をしているらしい。経営の改善よりも、計画倒産を企んでいるように思えてきた。

日に日に疲れ果て、元気をなくしていく純の様子に、睦子は心を痛めていた。考え抜いた末、ある土曜日の午後、持ち帰った仕事に区切りをつけた純に、「ねえ、今夜あなたが独身の頃よく行っていた居酒屋へ連れて行ってくれない。結婚前に一度行ったけど、もう一度行ってみたいわ」と言った。

純はちょっと戸惑ったが、自分がいたわるつもりの睦子、病後の睦子にいたわられているのが、痛いほど分った。「何という不甲斐なさ」と自省しながら、つい涙ぐんでしまった。

二人そろって行ってみると、ママが暖簾を出しているところだった。ママは二人を見ると、

「まあまあ、まあ。まあどうぞお入りください」と、「まあまあ」の大安売りである。

親父が生ビールと突き出しを純に出し「奥さんのご注文は」と言う。

睦子が、

「そのビールを、お猪口で」と純のジョッキを指差すと、みんなで大笑い、笑っている睦子に、ママがカーディガンの肩の辺りをつまんで、

「まあ素敵ね。手編みっていいわね。殿方には勝手にやってもらって、女同士こっちで」とボックスへ誘う。親父は笑いながら、お猪口に山盛りいっぱいに泡を盛り上げた生ビールを、突き出しと一緒に睦子のテーブルに運ぶ。またひとしきり皆で笑ってから男二人、女二人に分かれて話し込んだ。

親父が小声で、

「お客さん、よござんしたね。この前の時の顔色ったらありませんでしたよ。いい奥さんじゃありませんか」

純は涙ぐみそうになりながら、

「支えてやらなくっちゃ、と思いながら、今度は支えられちゃった」と照れ笑いした。

「まっ、世の中そんなもんでさ」

「この店みたいにネ」

「エッヘッヘッ」と、今度は親父の照れ笑いである。

初冬の夜、狭い店の中が急に温まってきたようだった。

帰り道、

「ここのマスターもおかみさんも本当の江戸っ子ね。気軽で人情深くて」という睦子に純はクスッと笑って、

「あの店はマスターの舞台なんだよ。江戸っ子は演技さ。彼は時代劇ファンでね、かれの理想の世界を演出しているのさ」

「まっ……」とびっくりして言葉も出ない睦子に、

「彼、水戸っぽなんだよ。もともとは商社マンで、エリートだったのだが、落ちこぼれたのだそうだよ。本人がそう言っていたが、落ちこぼれどころか人生を目いっぱい楽しんでいるように思えて羨ましいよ」

それに比べて、と言いかけた純だったが、睦子のいたわりに気を取り直し、肩を寄せ合って帰ったのだった。

売り上げの減少、値引き要求、こんなときだからこそ必要な、純が命を削るようにして作った「改善提案書」。それを具体化するために作った事故災害など、緊急時のマニュアル、部課別のマニュアル、普段の作業に割り込んでくる特急品の扱い、不良品の扱い、など要領良くまとめてあったが、三百ページを超える冊子になった。

大学院時代の友人に見せたところ、

「これは驚いた。システムエンジニアの域を遥かに超えた、組織の改善、経営改善ではないか。しかも、今一番苦しんでいる中堅企業が、すぐにも利用できる立派な『提案書』だ。現場で苦しみながら作ったものだけに、丁寧なマニュアルつきで、申し分ない。教授に監修してもらって、出版しろよ」

と言われたことを、もういちど思い返していた。

会社を離れて、専門の分野で独立するにしても、その前に自分の会社で実績を作りたい。そのためにはストレートな提案ではなく、作戦を考えなければならない。先ず、管理職の過半数を味方につけなければ、可能性がない、ぐずぐずしてはいられない。全ての部署に、幹部社員を説得してくれる同志が必要だ。誰と誰、同僚の顔を思い浮かべながら、ようやく決心した純であった。

先ず現場の支持が必要と思い、機械部門、組立部門の課長に提案書を見せて話してみたのだが、この会社は先代が作った町工場から、二代目の現社長がこれまで発展させた会社だから、社長のものだというのが大方の意見で「社長の方針にとやかく注文をつけるなんて身の程知らずの阿呆だ」と言われてしまった。

今日も疲れきって帰ってきた純を睦子は、

「大丈夫よ、きっとうまくいくわ」と慰めるのだったが純は、

「壁が厚すぎて歯が立たない。自分の無力さを身にしみて感じたよ」とうめくばかりであった。

そんな日が十日あまりも続くと、目指す相手が向うから純を避けるようになってきた。会社中で評判になって、関わりたくない、と露骨に純を避ける者が多くなった。

病後の睦子を思いやる暇もなかった。その夜遅くに帰ると、睦子の目が腫れぼったく見えた。泣いていたのかもしれないと純は思った。ふと思いついて、

「おこたを出そうよ」と言うと、

「えっ、おこた。この床暖房の部屋に」と、睦子はいぶかしげな面持ちであった。

純がかまわずソファーを壁際に寄せ、押入の奥から炬燵を引っ張り出して部屋の真ん中に置き、コードを繋ぐ。

「夕飯は食べたけど、少し何か欲しいな」と言う純に睦子は嬉しそうにみかんを持ってくる。二人で向き合ってみかんをむいた。

「おこたっていいな。ソファーよりも近くで向かい合って話せる」

「そうね。何も言わなくても、顔を見合っているだけでもいいわ」

「ごめんよ。このところ話をする暇もなかった」

「私は大丈夫。純ちゃんこそ辛そうで」

「うん。今が正念場でね、でも必ず突破して見せる」

「お祈りするのよ。私のように」

「お祈りは睦子に任せるよ」

純は苦笑するだけだが、睦子は真剣だった。祈りは聞いていただける。病院にいる間、祈るたびに心が休まり、自分を取り戻す実感を経験した睦子は、苦しんでいる純を支えるのは私の祈りしかない。私の祈りで純を、純の会社をも支えられる、と確信していた。

翌朝、純が重い気持ちを引きずって家を出るとき睦子が、

「今日はきっといいことがありますよ。あなたの味方が現れますよ」と言う。純は、睦子に振り向き笑顔を見せた。

電車から降りて、改札の近くで経理課長の工藤に出遇った。工藤は小声で「話がある。誰にも聞かれたくないので、十時ころ屋上へ来てくれないか」と言う。睦子の言葉を思い出して、この工藤が味方、と思ったが、普段口数が少なく、感情を面に表さないこの人が純には苦手だった。苦手とは思っても、工藤ほどに知性を感じさせる人に、この会社内では遇ったことがなかった。

純ははやる気持ちを抑えきれず、約束よりも十五分も前に屋上へ上った。先に行って心の準備をしようと思ったのに、その純より先に来ていた工藤から「これ見たよ。これを見て決心した。これなら会社を再建できる。希望を持てたよ」と、純の書いた『改善提案書』を見せられた。何人かに配ったものが渡ったのだろう。

「社長を始め取締役全員で、計画倒産を企んでいる。粉飾決算をして銀行を騙し、新しい借金をしている。その金をいろいろ操作して、隠し財産を作っている。それもかなり粗っぽい方法で、破産管財人が見たら一目で見破られる。これでは取締役全員が、特別背任と横領罪で告訴される。間違いない。どうしようかと悩んでいたが、これを見て決心した。取締役を全員退陣させて会社を作り直す。君にも一役買ってもらうぞ」と続ける。

純も、せっかくの『改善提案』に関心も示さず、投げやりで口先だけの督励を繰り返す取締役たちの態度から「計画倒産」という懸念は持っていた。しかし経理課長の口から、これほどはっきり聞かされると強いショックだった。

「取締役を全員退陣させると言ったが、そんなことができるのか」と純が聞くと、

「背任、横領を証明できる。証拠を山ほど握った」と、冷静で激したことのないこの男が目を剥いて、吐き捨てるような言い方である。

「代わりの玉がなければ収まらないよ。この会社はほとんど社長個人のものだから」

「専務(社長の長男)はだめだが、次男がいる。俺とは肝胆相照らす仲だ。銀行にも友人がいる。取引先だから、普段はお互い個人感情を抑えているが、いざとなれば味方になってくれる頼もしい奴だ」

「しっかり計画を練らなければ、社長に忠実な奴ばかりで、とても歯が立たないよ。ここ半月ばかり俺は四面楚歌だった」

「取締役全員が合意して、そういう社員を裏切った。行く先は刑務所と決まっているのに。リーマンショック以後の、受注減と値引き要求に絶望したらしい」

工藤というこの冷徹な男が涙を流した。

純は、若くして亡くなった工藤の父親も創業者の一人だったのを思い出していた。純は工藤の準備ができて、声を掛けられるまで待つことにして、久々に定時で帰宅した。

睦子はこぼれんばかりの笑顔で「やっぱりいいことがあったでしょう。お夕飯はおこたに運びますから、横になって待っていてね」と、何も話さないうちから、うきうきしていた。

純はこたつに当たり、睦子の出してくれた枕に横になるとすぐに眠くなって、睦子が毛布をかけてくれるのを、かすかに感じながら深い眠りに落ちた。

一眠りして目覚めかけ、まだ覚めきらないとき、低いがはっきりした声で、

「…愛する我が主イエスキリストの御名によってお祈りいたしました。アーメン」と睦子のお祈りの声が聞こえた。睦子はクリスチャンになったのか、と純は思った。

毎日毎日、きっと今のように祈り続けていてくれたのに違いなかった。今朝出掛けに「今日はきっといいことがありますよ。あなたの味方が現れますよ」と、確信ありげに言われたのを思い出した。

「そうか。君がお祈りしてくれたおかげだったのか。おかげで最強の味方が現れたよ」と、純が言うと、まだ深く頭をたれていた睦子が、びっくりして振り向いた。

「ねっ。お祈りは聴いていただけるでしょう。先週ね、日曜学校のシスターを尋ねてみたけど分らなくて、がっかりして帰る途中、幼友達に会ったのよ。話をすると持っていた聖書をくれたの。ここへ来てくれて、聖書の説明をしてくれたの。

その後も毎日打ち合わせて、聖書の講義をしてもらっているのよ。そしてね、一緒に祈るの。一心に祈ると涙が出てくるの。私はまだ経験していないけれど、深く深く祈ればイエス様が答えてくださるのよ。祈る人の心に直接イエス様が答えてくださるのよ」と堰を切ったように、半月も我慢してきたものを一気に吐き出すように話し続ける。

純にとっても今日の出来事は、自分の努力の結果だけとは、とても思えない成り行きであった。何かに突き動かされるような衝動に駆られて動いた結果、折れそうになったあの時、睦子が居酒屋へ誘ってくれたのだった。あの時以来毎日駄目だろうとは思いながらも、粘りに粘って一人ずつ説得し続けてきたのだった。今朝も、今日だめだったら諦めて大学院の恩師に相談に行こうか、と考えていたのだった。あそこで工藤に遇わなければ、折れていたかもしれなかった。

「工藤君が動いてくれることになった。事態が動くまでにもう一度この『改善提案書』を『会社再建企画書』として、書き直そうと思う。気を抜いちゃいられない」という純に睦子は、

「再建って会社が倒産するの」と目をみはる。

「工藤君が、計画倒産の証拠をつかんだよ。経営者全員、特別背任と横領罪で告訴される。銀行からは詐欺罪で告訴される可能性もある。」

「どうするの」

「証拠を突きつけて、役員を全員辞めさせ、会社を再建する。いくらワンマン社長でも、工藤君に証拠を突きつけられては辞めるしかないと思う。工藤君の父親は、先代社長の片腕だった。その志を継いで再建するのだから、次の社長になればいいのだが」

「うまくいけば、現役員も助かるの」

「そうだよ。隠した財産を返還させて、組織を改革して、効率よく経営できれば、二年か三年後には退職金も分割払いで出せるだろう。特殊な技術を持った会社だから、経営次第だと僕は思っている」

「あなた。ねえ純ちゃん。一人も犠牲にしない、全員を助ける。そういうプランを作って」

「無理言うなよ」

「祈りを込めるのよ。責任者が退職するのは仕方ないわよ。でも今純ちゃんが言ったように、後から退職金を出すとか、祈りを込めれば、きっとできるわ。お祈りは必ず聞いてもらえます」

「お祈りか…」まだためらっている純に、

「お祈りは私がしてあげる。純ちゃんは私がお祈りしていることを、はっきり意識してその『企画書』を作ってください。祈って、祈って、イエス様が答えてくださるまで、私は諦めませんから」と睦子が言う。

いつもと違うきっぱりした睦子の言葉に「はい」と、思わず改まった返事をした純だった。

夫の深い愛情に応えなければならない。なんとしてもこの人を挫折させるわけには行かない、私の祈りで支え抜いて、同じ信仰を持つことができるように、思い決めた睦子だった。

「改善提案書」と「再建企画書」とは違うのである。会社の名称から変えて、今居る社員を一人も漏らさず再配置し、辞めてしまった技能者を嘱託として呼び戻し……。

純の新しい仕事が始まった。睦子の深い祈りを背に。

工藤の活躍は目覚しいものだった。取締役会議に出席を要求してはねつけられると、直接社長に証拠書類を突きつけて諌め、説得し、ついに認めさせて取締役会議で、全てが露見していることを告げたのであった。

先ず、特別背任罪、横領罪、詐欺罪という不名誉きわまる罪状によって逮捕される。刑事訴訟の被告として裁判にかけられる。今のままでは避け様のないことを納得させるまで、さほど時間はかからなかった。しかし、社長個人の持ち株が圧倒的に多かったため、退任させることには大きな抵抗があった。横領したものを元に返すのを条件に、事件をもみ消し、社長は会長に、専務を社長に、という妥協案で工藤を抑えようというのが役員たちの目論見だった。

工藤は「現社長の次男を新しい社長にして、役員は全て入れ替えること、これは絶対に譲れない」と、強硬に突っ張った。

極秘のうちに何回かの役員会議が開かれ、工藤を専務に、という懐柔策が出されたりしたが、工藤の主張は変わらなかった。そのうちに、社内でその内容が噂になってみんなが真相を知り始めた。

社員の見る目が変わったのを、ワンマン社長も専務も意識せざるをえなかった。労組からも説明を求める文書が提出され、労使協議会の開催を至急に求めるという事態になった。

銀行に知れるのも、警察に知れるのも時間の問題になった。

十二月も半ば過ぎて、ようやく役員全員が無条件で退職し、隠し財産も返還され、傾きかけた会社の建て直しに必要な資金も少しはできた。社長の次男は、父と兄の不祥事を深く恥じて、株主として工藤を社長に選任し、自分は経営にはタッチしないと宣言した。結局、工藤が社長と決まり、その他の人事は工藤に一任された。新社長が、年明けと共に就任することになった。

純には暮れも正月もなかった。ようやく書きなおした『会社再建企画書』を持って工藤の家を訪ねたのは一月二日だった。飾り気のない事務机と椅子、応接セットも上等とはいえない。実用一点張り、いかにもそっけない工藤の人柄が感じられた。あの時の激した工藤、涙した工藤、純は自分が工藤を知っている数少ない友人の一人かもしれないと思った。

「書き直しました」と差し出す純をまじまじと見て工藤は、

「どう直したのか」と聞く。

「あまりに合理主義的で、祈りがありませんでした。一人の落ちこぼれも出さない、という祈りを込めて書き直しました」

純の答えに、

「祈り…、が経営に必要か」と、企画書を手に取ったが見もしないで、しばらく瞑目していた。

「君にはこれを、全責任を持って進めてもらいたい」

「全責任」

「あたり前だ。あの改善提案だって結構難しい。さらにハードルを上げたのだから、全責任をとってもらいたい」

純は全責任の意味を考えて、

「承知しました。四日の仕事始めには、プロジェクトチームの人選をして名簿を提出します」と返事をした。

新年初出勤の日、朝礼の始まる前に社長室へ約束の名簿を持っていった。新社長の工藤は大きな椅子に居心地悪そうに座っていた。

「机も椅子も取り替えなければ、大きすぎて使い勝手が悪い」という工藤に、

「買い替えなんて無駄はよした方がいいでしょう。率先垂範で節約してもらわなければ」

わざと真面目くさって純が言うと、

「こいつめ。憶えていろよ」工藤は苦笑した。

新しい取締役は新しい組織の部長兼任に決まった。

純はプロジェクト担当に任命された。抵抗の強さが予測されたので、工藤はこのプロジェクトの成果を待つつもりで部長待遇という、ポストにつけたのだった。

会社の組織は、純の企画書に基づき、全く新しくなった。

何とかうまくいきそうだ、と純が思ったのもつかの間、プロジェクトチームの顔合わせをしようと召集しても一人も出てこない。古手の特殊技能者で「職人」を自称し、「俺が居なければ困るだろう」と忙しいときに限って休暇をとって会社の近くのパチンコ屋で遊んでいるような連中が「工藤は父親が創業者だから仕方がないが、本木風情がクーデターに加わったのは怪しからん。若僧の癖に野心が大き過ぎる」と言って、他の者に睨みを利かせて、このプロジェクトを潰そうとしていたのであった。

純は市内の職業能力開発大学校の友人を訪ねて自社の製品とその製品に使われている一番加工が難しい部品数点を見せて、何とか合理化できないものかと相談した。

しばらく預からせてくれ、と言ってくれた友人から電話があったのは二月半ばになってからだった。

「加工のための工作機械は非常に進んでいるから、金さえ出せば『職人』は要らない。それより設計を変えて、それ以上の性能、使い勝手を考えてみたよ。学生に試作させているが、君の会社なら学生より早くいいものができるだろう」と言って設計図と、製品の見取り図を見せてくれた。

「僕の方で特許申請をするのが本当だが、学生を何人か採用してくれるなら、僕は知らなかったことにするよ」と言って、そのデータの入ったUSBメモリーをくれた。

工場の職人は美術品の修複や、国宝の建造物の修復の技術とは違うのに、「職人の技」などと、一度おだてられるといつまでもそれを誇り、改良を怠って、時にはその改良に抵抗しさえする。

試作品を得意先の注文と偽って作らせ、完成したのは三月になってからだった。純は営業部員と一緒に試作品を持って得意先回りをした。十日後には預けてきた試作品の反応を聞きに回って、おおむね満足という答えを貰った。

最近何年か、百を超える製品のうち採算の取れるものは二十パーセントにも満たない。他の八十パーセントの製品が、値引き要求や材料の値上がりのために、赤字になっていたのだった。この売れ筋の製品の設計変更で大きなコストダウンができる。純は技術部に、

「全品見直しをするように。特に扱い量の多い製品について、作りやすいか、使いやすいか、良く考えて設計をやり直せ。時代を考えて、デジタル化することを考えろ。製品のデジタル化だけではない、加工工程全般にわたって検討しなおせ」と社長の特別な命令として伝えた。

「君たちにできなければ、外注することもできる。意地があるならやって見せろ」現に大きなコストダウンを純が一人でやって見せたのである。彼らの目の色が変わった。

改めてプロジェクトチームを召集した。彼らの自慢の技能はもう要らないものになった。職人を自称する社員を前に純は「技を惜しむのはよくない。きちんと伝えてもらいたい。君たちもこの会社で先輩から教えてもらった技ではないか。私は君たちの技を、当面不要にした。しかし将来必ず必要なときが来る。技は会社の財産だ。きちんと残していってもらいたい」と言い渡した。職人たちの傲慢な態度は改まった。

純は自分の仕事が終わったのだと思った。母校の桜はもう咲き始めるころだ。教授に会って、桜の下で一杯やりながら出版の相談をしよう。システムエンジニアとしても、経営コンサルタントとしても何とかやっていけるだろう。純は今度のことで自信が持てたのだった。

電話で社長から呼び出しがあった。工藤はすわり心地が悪そうに、大きな椅子に浅く腰掛けていて、

「率先垂範ってこの前言ったよな。その口の渇かないうちに『私の仕事はもう終わりました』なんて言わないよな」 純が先を越されて口ごもっていると、

「新製品のおかげで、今期中に採算ラインにこぎつけるかもしれない。しかし大きな借金を背負っている。俺一人に押し付けて、『いち抜けた』なんて言わないよな」

純は、出版の話を誰かにしたかしら、と考えたが大学院時代の友人以外に心当たりはなかった。とまどう純に工藤は笑いながら、

「本木君は根っからの研究者だから、野心家と見られるのが心外なのだろう。君の考えそうなことは分るよ」と言う。

図星を指されて、

「僕はコンピューターシステムより、決まりきった形の企業形態を変える、組織の設計を専門にやりたいと思います。もちろん当分アルバイトをしながらですが」

工藤はうなずきながら、

「アルバイトと思ってこの会社にいたらいい。君の研究に制限はない。君の研究成果を発表するのは妨げない。会社としては、君の研究成果の恩恵を受けるだけで十分だ。僕が社長である限り、遠慮する必要はない。保障するから、辞めるなんて言わないこと。話はこれだけだ、これから花見に行こう」と先に立つ。

純は以前のように提案だけではすまない、力ずくで改革を進めなければならないことが分っていた。「力ずく」というのは純の一番嫌いなやり方だった。それなのにこの三個月あまり、職人の裏をかき、技術者を恫喝して動かした。その成果の表れるのを楽しんでいる自分が意外だった。「自分が変わる」それも、人を支配する側に立って、工藤という後ろ盾があって、会社という組織の中で思い切り力を揮うことができる。

これはエバを唆す蛇の言葉のように、逆らい難く魅力的なことであった。もし、その力に頼って人を支配することに慣れ、組織の中で自分の力を過信したら、自分が一番嫌いな種類の人間になってしまう。

工藤と肩を並べて、桜並木の人ごみをしばらく歩いてから、地味な感じのバーに入った。しばらく黙ってグラスを傾けていた工藤が、

「本木君を見出せなかったら、今度のようなことはできなかった。僕にとって命がけの綱渡りだよ。それも緒(ちょ)に就いたばかりだ。頼むから我慢してくれ」と低い声で口説く。

純にはもう拒絶できなかった。ハイボール一杯で酔いが回るのを感じた。こんな状態で返事をしたら後悔すると思いながら、工藤の背負った重荷を考えると、どうしても拒絶できなかった。純は黙ってうなずいた。純に対して、一人で背負うには重過ぎる責任を、率直に語る工藤の苦悩と、信頼と友情とを痛いほど感じた。

「支えてやりたい」と思った。傲慢な支配者にならないためには、「祈るしかない」睦子ならそう言うだろう。

「社長、一度妻にも会っていただけませんか。目立たない所で会食しませんか」

純の申し出に工藤は笑顔を向けて、

「条件が一つ、社外では社長と呼ばないこと。家族ぐるみのお付き合いにしよう。多分、一番強力な影の戦力だから」

工藤の言うとおり、両方の妻たちこそ影の戦力、と純は思った。

工藤は、純をプロジェクト担当からはずして、取締役常務として活躍させる日が近いことを確信していた。二人ともあまり飲まない方なので、一時間足らずで切り上げ、駅へ向かった。方向違いなので、改札を通り抜けたところで分かれた。

別れ際に「頼むよ。本木常務」と言って、さっさと去っていく工藤を、純は呆気に取られて見送っていた。そしてつぶやいた、

「常務だって。冗談じゃない」

(了)

(平成二十三年宇都宮市民芸術祭

文芸賞創作部門奨励賞受賞作品)

短編小説

とびっきり素敵な復讐

その日、担任の竹部先生はよほど虫の居所が悪かったらしい。小学校三年、三学期の初めの日だった。

お調子者の徹が廊下に出て、二階に上る階段に隠れ「トツーツー先生こねこね(こないこない)、まだまだ、こねこね、」健が調子を合わせて「トツーツー来たか来たか。まだかまだか」と通信ごっこを始めた。

従弟の旭はまるで赤ん坊のようなあどけない顔で、

「こねこね、ねこねこ」と言ったので周りのものが笑った。

先生の姿が廊下にあらわれ、徹が教室に走りこみ、すばやく席に着き、先生が教壇に着く前に健が、

「先生。旭が先生は猫だと言った」と告げ口した。先生は持っていたノートで旭の頭をパシッと叩いた。皆が「ワアーッ」と笑った。たったそれだけのことだったのに、旭が何年もいじめられるきっかけになった。

元気のいい男の子が先生のいないときに、先生の真似をして旭の頭をノートで叩いた。先生のときと同じようにパシッと教室中に聞えるような音がした。男の子たちが、かわるがわる真似をして叩いては囃したてた。「やめてよ。やめてよ」と泣きべそをかくとなおさら面白がって「やめてよ。やめてよ」と真似しながら叩く。

私は西林なおみ、私の父は旭の父親の弟だから、私と旭は従姉弟である。父は会社に勤めているが、伯父さんから広い屋敷と家庭菜園には広すぎるくらいの畑を分けてもらったので、旭の家を本家と言っている。

旭は私と同じ年だが、私より半年ほど遅れて生まれた。病弱だったので、一緒にいるといつも私が世話を焼いたり、庇ったりすることになる。

「やめてよ。そんなひどいこと」と私が抗議すると「やーい、女が男をかばった。女と男、男と女」と余計に騒ぎが大きくなる。

三年生の時のことである。いやらしい意味など分かるはずもなかったのだが、なんとなく汚い言い方にたじろいで、それ以上何も言えなくなった。

学校の帰りに旭が、

「家の人に言うなよ」と言う。

「祖母ちゃんと、叔母ちゃんと母ちゃんがどう思うか、考えてみろ。三人が水垢離(みずごり)を取って助けてくれた俺が、いじめられたなんて聞いたら皆泣くぞ。お祖母ちゃんが一番泣くぞ」と旭が言う。

旭は、満一歳になったばかりの頃から小児喘息で、男たちはもうこの子は育つまい、と諦めかけたという。小学校に上がるときには、一年遅らせた方が良いのではないか、という意見が出たほどだった。

クラスの大きい子と背丈を比べれば頭一つ以上も違う。一年と二年の時には先生が特別に配慮してくれていたが三年生の担任は違う。クラスの悪ガキどもは、敏感にそれを感じ取って何かとからかっていたが、正月気分が残っている、三学期の始めと同時にいじめを開始したのであった。

初めは「やめてよ。やめてよ」と哀願するばかりだった旭が、睨みつけたり、組み付いたりしても「チビのくせに生意気だ」と却って拳骨でたたかれたり、突き倒されたりする。

旭は、腕力で敵わないので我慢し、表情を消して反応しなくなった。何人かは叩くのをやめたが、十人ほどの者は執拗に続けるので、私は黙っていられず職員室へ行き、先生に訴えた。先生はうるさそうに「男の子同士でじゃれ合っているだけだ」と言って相手にしてくれない。

「十人くらいの子が旭一人を毎日何回も叩いているんです。じゃれ合いなんかじゃない」と食い下がったが、それでも聞いてくれない。年配の女教師が見かねて、

「じゃれ合いにしては度が過ぎます」と助言してくれたが、

「私のクラスのことだ。口出しはしないで下さい。過保護なんだよ。あの子は」

「被害者だけではない。加害者のためにも今のうちに……」と、口論が始まったがほかの教師は面白そうに見ているだけだった。

「旭に何があったの」と母に訊かれたのは四年生になってからのことだった。答えられないでいると、

「いじめられているのは前から知っているよ。お祖母ちゃんがあの子は気性者だから、いじめなんかいつか跳ね除ける、と言うので我慢していたけどもう我慢できない。

土蔵の中で旭がトレーニングを始めたんだよ。朝と夕方、足に錘(おもり)を付けて前後に大きく振っている。不安定な体を柱から柱に張った縄につかまっての全身運動だから『体中の筋肉が熱を持って歩くのもつらい』って水風呂に入って冷やしているそうだよ。

あんな学校、校長、教頭から学年主任、担任まで全部懲戒免職にしてやる。この西林の一族が怒ったら村長だってそのままにはしておかない」この村に西林は百所帯ほどもあるので母の言うことも強がりばかりではない。

めずらしくかんかんに怒っている母に、

「お祖母ちゃんの言うとおり、黙ってみていた方がいいよ。それが旭の希望だよ」と言葉を尽くして説得した。

「旭とお前が黙ってがんばるのなら、私も待っていよう。あの子は神様にお助けいただいた子だ。自分で何とかするだろう」と母はようやく納得した。

私は母にきいた。

「母ちゃんも旭を助けるために水垢離を取ったそうだけど、どの神様にお祈りしたの」

「日本の神様は八百万(やおよろず)と言うけどね、そんなの有象無象(うぞうむぞう)じゃないか。もっと『天の一番高いところにおわします神様』ってお祖母ちゃんが言うものだから、名前なんて知らないよ。一番えらい、一番力をお持ちの神様、って祈ったよ」と母は言う。

いいなー旭の奴、私の母ちゃんにまでそんなにお祈りしてもらって。

中学へ入学しても、校舎と先生が違うだけで、九十人足らずの小学校卒業生がそのまま中学生になっただけである。そればかりか、もっとひどいことに、担任の教師は有名な進学校へ何人進学させるか、それだけにしか興味がないらしかった。クラスは数人のできる組とできない組に、はっきり分かれてしまっていた。

中学二年になって、持ち上がりの教師が、問題を解けなかった生徒の頭に拳骨をゴリゴリ揉みこむようにして痛めつけながら「どうしてこんなものが分からないんだ。どうしてだ」といきり立った。

よせばいいのに旭が「体罰反対。どうして分かるように教えないんだ。分かるようにきちんと教えるのが、あんたの仕事だろう」と楯突いた。

教師は今まで頭に拳骨を揉みこんでいた生徒を突き放して、旭に向かって突進しようとした。そのとき、緊張した私が思わず身じろぎした拍子に「がたん」と大きな音を立てた。わざとではなかったのに、誰かがまた「がたん」とやった。その後はクラスの大部分が同調し、数人のできる組のものだけが、どうしようか後で教師のしっぺ返しが怖いし、と態度を決めかねてきょろきょろしていた。机や椅子をがたがたさせるだけではなく、皆が日ごろ溜まっていた鬱憤をぶちまけ、大きな声で怒鳴り、収拾がつかなくなった。

校長以下職員総出で駆けつけて、声を張り上げて制止しようとしたが、生徒の声にかき消されてしまった。

終業のベルが聞えると旭が教科書をかばんにしまい、入口に立っている先生たちに大声で「どけ」と怒鳴った。チビのくせにどうしてあんなに大きな声が出るのだろう。ピリピリ響く甲高い声に妙な気迫がこもっている。

旭は気圧(けお)されて飛びのいた先生たちの真ん中を悠々と帰って行った。クラス中全員が鞄を持って廊下によけている先生方を横目に下校した。

明日からは少しは変わるだろうと思ったが、ますます悪くなった。教師は授業時間の半分近くを黒板に向かって板書きをし、生徒に向き合わなくなった。先生が見ていないのをいいことに、旭の後ろでいたずらが始まった。すぐ後ろの徳次が旭の背中を指差し、その後ろの三郎が徳次の肘を叩く、と徳次の指が旭の背中を突くことになる。旭が怒ると、徳次は三郎がやったと言い、三郎は徳次がやったと言う。

旭が相手にならないでいると、だんだん突き方が強くなる。そのうち三画定規の尖った角で突く。

ある日旭がいつもより痛かったらしく、「痛い」と声をあげて後ろを振り向くと、

「何をしている」と教師がとがめる。

「突っつかれた」と旭、

「突っつかれたくらいがなんだ」

教師が旭に白墨を叩きつけた。

旭も負けてはいない。立ち上がると、上着のボタンを引きちぎるように外し、脱ぎ捨てて「やるならやってみろ」と言う構えである。険悪なにらみ合いにこの間の事件を思い出して「やめてよ。旭」私の声は思わず金切り声になっていた。

「面白い。やれやれ」と言う奴がいて、そうだそうだと囃す奴がいる。教師は顔面蒼白になって何も持たずに職員室へ逃げ帰った。

その日家に帰ってから旭が来た。

「おい、なおみ」と旭。「私はおいという苗字じゃない。西林だよ」叱りつけてもどこ吹く風で「背中を見てもらいたいんだ」かまわずに服とシャツを脱いで「この辺」と届かない指先で指し示す。そこには何か黒いものが刺さっていた。左の肩甲骨の下三センチあたり、心臓の真中へ向かってしっかり食い込んでいる。

「痛くても我慢するから爪で取ってくれ」と旭が言うので皮膚の下まで爪を立てて抜いてみると、鉛筆の芯だった。後で計ってみたら丁度一センチあった。

学生服の下にアンダーシャツと厚手の木綿のシャツを重ねて着ていたのだが、そのシャツには五百円硬貨くらいの血痕がついていた。鉛筆の芯を抜いた後から血が出てくる。ガーゼを当てて、しばらく強く抑えてから絆創膏を張った。三郎と徳次の仕業である。ひどい事をする。私が怒って、

「伯父さんにも家のお父さんにも話すほうがいいよ」

と言っても頑固に旭は、

「俺が自分でカタをつける」と言う。

「旭がいじめられていることは皆知っているよ。お祖母ちゃんも知っている。親に任せればいいじゃん。教師の首くらい、いつでもすげ替えられるよ」

母の言葉を受け売りして止めても、

「それが嫌なんだよ。何のためにこれだけ鍛えたと思う」とにべもない。

旭のトレーニングはまだ続いている。裸の上半身は眩しいようだった。仁王様のように発達した筋肉、背丈の方は少しずつ差を縮めてきているがまだ小さい。

「カタを付けるって、仕返しするってこと」私が聞くと、

「いけないか」と当たり前のように言い返す。

「仕返しなんてくだらないことのために四年もトレーニングしたの。もっと前向きになれないの」

「前向きったって、いつも後ろから突っつかれて、怪我までさせられて、後ろを向かないわけにはいかないよ」

「だから、父ちゃんに任せればいいのに」

「いやだ。自分でやる」

「自分でしなくても『復讐するは我にあり』って言うでしょう。あいつらほっておいても罰が当たるよ。」

「それは聖書の言葉だ。聖書。聖書か。おい、お前の家に聖書があるのか」

「無いわよ。本家と同じお寺の檀徒よ」

「別に仏教徒が聖書くらい持っていたっていいじゃないか。ああそうだ。いいこと思いついた」と一人でうなずいて、そそくさとシャツと服を着て帰って行った。

何を思いついたのやら。いつも突飛なことを思いつく旭が今度は何だろう。子供のようにあどけない顔なのに、背中に鉛筆を刺されたくらいではめげない不敵な男の子である。ほかの男の子たちのように、声変わりしたらどんなかしらと思うと、思わず笑いこけてしまった。

その後の日曜日に本家へ行くと伯母ちゃんが、旭は父ちゃんに小遣いをねだって本を買いに行った、と言う。聖書を買いに行ったのだろう。何をするつもりだろう。変なことを思いついて、またひと騒ぎかな、と不安なようなわくわくするような期待、従姉の私が無責任なヤジ馬になってはいけない。反省、反省。

夏休みになって、旭は父親にお小遣いをねだったが、金額が大きすぎて叱られたらしい。

旭は自転車で四十分くらいの自動車修理工場へアルバイトに通った。その工場は自動車、オートバイばかりか、農機具まで修理をする、田舎町では大きな工場だった。広い工場の中を毎日掃除ばかりさせられていたという。

給料のほかに、スクラップにするはずだったバイクをもらって分解して整備し、山の中の細い道を恐る恐る乗り回していたが秋になって、椎茸のホダ木にする木を伐採し、そのバイクで家の庭まで運び出した。旭は無免許でも公道から外れているから免許なんか関係ないのだと言う。初めはホダ木を重さ二十キロくらい、慣れてからは六十キロも積んで一時間に三回も往復できたと言う。家に近い傾斜の緩い山だからできたことだろう。

山路もせめて農業用四輪駆動の軽トラックが走れる程度に広げれば便利なのに、大人たちは初めから木材の値が安いから割に合わないと決め込んでいる。旭はチェーンソーで伐採し、長さもホダ木の規格に合わせて切って、バイクで運び出した。その発想が効果をあげ、ずいぶん稼いだらしい。

本やCDやテープレコーダーなどをたくさん買い込んだようだった。これが後から考えると頭脳トレーニング、かれの言う「脳トレ」の資料だった。

十月のある日、午後の授業の時に旭の机には教科書が出ていなかった。例によって教師が旭を、

「どうして教科書を出さないのだ。お前の反抗的な態度には我慢が出来ない」と咎めると旭は、

「教科書はここに、鞄はこっちにあったはずだが、昼休みの間になくなった」と、しれっとした顔で言う。

「無くなった。どうしてなくなったんだ」呑み込みの悪い教師に旭が一冊だけ残してあったノートを見せ、

「こんなことが書いてあるよ。どこかのバカが隠したのだろう。証拠が残してある」とノートの表紙を見せる。

そこには「バカ シネ」と書いてあったがそのシの字が変わっていた。ツのように点を上に並べ、シのように下からはねが書かれていた。

「これ、シネと書いたつもりらしいが、このシはシとは読めない。ツとも読めない。こんな字を書く奴は一人しかいない」

それを見た教師は、徳次の顔を睨みつけて、

「取ってこい。すぐに隠した教科書と鞄を取って来て旭に返せ」と叱りつけた。五分ほどで戻ってきた徳次が教室に入ると「くさい、くさい」とみんなが騒ぐ。教科書と鞄はゴミ置き場に隠してあったらしく、腐った野菜くずの濃厚な臭いがした。旭が何でもないという顔つきで、

「どうせもう要らなくなったものだ。お前にやるよ。その臭いはお前に一番よく似合うよ」と言う。

「要らなくなったとはどういうことだ」教師が聞くと旭は、

「ここに入っている」と自分の頭を指さす。旭は立って、今日の授業のところを暗誦し始めた。初めは普通の早さだったのが次第に早くなって、息継ぎの間がない。聞いている女子が悲鳴を上げた。

「苦しい。苦しい。息ができない」と上がる悲鳴に、

「息なんか勝手にすればいいじゃないか」と、却って不審そうな面持ちである。教師があきれ顔で、

「君は息をしないで読み続けられるのか」と聞くと旭は、

「吐きながら読み、続けて吸いながら読む。腹話術から思いついた。そのほうが十五%くらい早い」と言う。

旭ときたら、こういうことをするから憎まれるのに、涼しい顔である。私でさえ憎らしいと思った。教師は徳次のほうに向きなおって、

「お前はそれを持って建物の外に出て、風に当たっていろ。次の授業時間まで入ってくるな」と言い渡した。

「弁償させないといけないな」と教師は呟きながら、黒板に向かった。相変わらず半分板書き、受験技術の講義であった。

旭が学校の帰り道に、

「理科の教科書を貸してくれ」と言う。

「全部覚えたって言ったじゃない」と私が言うと、

「七〇%くらい覚えた。試験だけなら充分いい成績が取れるが、暗誦しろと言われると自信がない。もう一晩あれば充分だ」と言う。どうしてそんなことができたのと聞くと、

「体をこんなに鍛えた。頭脳だって鍛えられる。夏休みのうちから没頭していた。最初は速読、その後フォトリーディング。体のトレーニングの苦しみに比べたら、楽なものだった。ただ、効果が本当にあるのか、手応えがつかめなくて続けるのが苦しかった。なおみもやれよ。効果は俺が証明したから、楽なもんだ」と真剣な調子だ。

「いやだよ。私にそんなこと出来やしない」

「お前のほうが俺より頭がいいだろう。苦しいのは本当にできるかどうか、努力が無駄になりはしないか。確信が持てなかったからだよ。俺が証明したのだから、必ずできる。気楽にやれるってことさ」

「気楽にねー」私はまだその気になれない。

翌日、登校の途中で旭が教科書を返した。

「一晩くらいでほんとにいいの。全部覚えたの」と聞くと、

「あー。一〇〇%だ」つられて、

「私もやってみるかな」と言うと、

「今夜来いよ。道具は揃っている。毎日決まった時間、一時間くらいで充分だから、俺を信じて欠かさないでやれよ。俺を信じてなー」

迂闊なことを言った、と私は後悔したが間に合わない。

その日学校で、いつものようにノートで旭の頭を叩こうとした者が何人もいたが、旭は何気無く避けている様に見えた。教室の入り口付近で忠が旭の頭を叩こうとしつこく付きまとっていたが、旭は巧みに避けて相手にしなかった。

教師が来たのも知らないで付きまとう忠に旭が「先生だぞ」と注意しても気がつかない。「ちびのくせに生意気な」とますます躍起になってノートを振り回す。

「その二人何をしてる。二人とも廊下で立っていろ」教師の声に忠は廊下の壁を背にして立ったが旭は、

「俺は避けていただけだ」と言って教室へ入ろうとした。

「旭、騒ぎの元はいつもお前だ。廊下で立っていろ」と教師が怒鳴る。

クラスの半分近い生徒が廊下に出て後の半分は廊下に面した窓を開け、

「いじめ、いじめ。チビいじめ」と声を合わせて騒ぎだした。旭は「チビいじめって言い方はないよ」とふくれ面で教室へ入って席についた。

教師は青い顔で、

「君たち、この頃何かと言うと大騒ぎする。先生を脅すつもりか」と目を怒らせて教室を見渡す。

「旭さんがいじめられているのに、知らないふりをしているのは、どういうわけですか。それとも知らないなんて、マジで言うつもりですか」と、発言の少ないミナ子ちゃんが、いつにないきっぱりした言い方をする。

ミナ子ちゃんは私の親友である。ミナ子ちゃんが続ける。

「小学校三年の三学期から、今まで五年間もいじめが続いていたことを、この村で知らない者はいません。父も父の仲間も、それを問題にしています。次の県議会議員の選挙には争点にすると言っていますよ」選挙と聞いた教師の慌てようと言ったら見ものだった。

何故もっと早くそれを言わなかったのだろう。私が言うべきだった。私は決心した。立ってクラスの皆に話した。

「私も旭も、私たちの家族も村の人たちもこのいじめの原因を知っています。いじめが始まってから間もなく、私は母から聞きました。旭も後から知ったようです。

旭がチビだからじゃない。皆知っているでしょう。先生が原因を作り、先生の公認でいじめを続けたのです」私は皆の反応を見ながら続けた。

「これは十年も昔の事です。大学の教育学部の教授が県議会議員選挙に担ぎ出されたことから始まったのです。

教授は大変人望のある人でマスコミの受けもよく、テレビにも映りが良い、申し分のない候補者でしたが、支持者に教育関係の人が圧倒的に多かったのです。この教授が県の教育行政に大きな力をふるうであろうことは明白と思われていたので、教育関係者が競って応援したのでした。

その上選挙参謀がやり手で、選挙については参謀任せになっていました。候補者自身は毎朝一回選挙事務所に顔を出すだけで、事務所で何が行われているかを知らずに、毎日選挙カーに乗って選挙区内を回っていました。どれほど注意しても、多少の選挙違反は避けられないだろうと、選挙参謀が世間知らずの先生方のやりそうなことを予測して、候補者に責任が及ばないようにしたのでした。

選挙事務所には選挙区内ばかりではない広い地域から教育委員、校長、教頭を始め先生方が大勢陣中見舞に押しかけ、高価な酒肴、菓子が山積みになったそうです。飾って置くだけにはしておけなくなって、少しずつ振舞っていたのが、だんだんに大っぴらになって、選挙参謀の危惧したとおり明らかな選挙違反をしていました。

その候補者が、あまり票を取りすぎると、自分たちが応援していた候補者が落選しそうだ、と心配して旭の父親が警察へ通報したのです。それが原因で取り調べを受けたり、起訴されたりして、大勢の教育関係者が辞職せざるを得なくなって、新聞をにぎわしたそうです。この選挙違反の追及は選挙事務所で接待した人たちと接待を受けた人たちだけで、その候補者は当選し、その後も再選されて現在も県議会議員です。来年にはまた選挙があります。

旭が頑張っているのをいいことに大人たちは、選挙が近くなるまで待って問題を表ざたにし、この県議会議員の人気に、大きなダメージを与えようとしています。おそらく新聞、雑誌、テレビにまで働きかけて大騒ぎにするつもりなのです。

旭に対するいじめに知らん顔している先生の事を村中の人が知っていて、新聞や雑誌の取材があれば、喜んで話してくれるでしょう。

先生が政治の影響を受け、選挙の勝ち負けで小中学校の児童が感情的に扱われたら堪ったものではありません。先生たちは自分のした選挙違反を棚に上げて、通報した者の子を五年間もいじめ続けたのです。子供は親たちの話を聞いています。旭の頭を毎日叩いたのは先生たちを支持した人たちの子です。私たちは、旭の父が警察に密告した、という疾(やま)しさのために今まで何もできなかったのですが、もう我慢の限界を超えました。先生、どうするつもりですか」

母と何度も話していたので、その時の私の言葉は自分でも驚くほど筋道の通った話し方になった。

担任の教師はなすすべもなく金縛りに遭ったように棒立ちになっていた。

私の発言がおわると旭は他人事のように、

「先生は怖いぞ。子供を人質にとればこんな小さな村なんか独裁することもできる。反抗しなければ、こうまでしつっこくはされなかっただろうが」と言う。分かっているなら、もっと素直になればいいのに。私だってどれくらい嫌な思いをしたか知れやしない。旭にそう言うと、

「反骨ってものは厄介なもので、当人にも抑えきれないんだよ。いじめを撥ね退けようとして体を鍛えた。体がこれだけ鍛えられるのなら頭脳も鍛えられる。それを証明できた。今夜来いよ、脳トレだ」と言う。

あきれてものが言えない。今日あったことを夕食の後で両親に話したら父は「そうか、とうとうやったか」と言ったが、それだけだった。母が、お祖母ちゃんに話してあげなさい、と言うのですぐに本家へ行った。玄関を開けると広い土間に続いた居間にお祖父ちゃんお祖母ちゃん、伯父ちゃん伯母ちゃんの四人がお茶を飲んでいた。今日学校であった事を話すと、

「そうか、良く言ってくれたな。さすがは私の孫だ。良く言ってくれた。これで旭も気持ち良く学校へ行けるだろう」と、お祖母ちゃんが涙を流した。

「旭ちゃんは、何でもなかったような顔で、今夜から脳トレを教えてやるから来いって言うのよ。あれほど復讐心を燃やしていたのに、けろっとして、今は脳トレだけにしか興味がないみたい」私が言うとお祖父ちゃんが「あの子らしいよ」と涙をこぼしながら笑った。つられて皆が笑った。旭が何か変なものを持って居間に入ってきて、

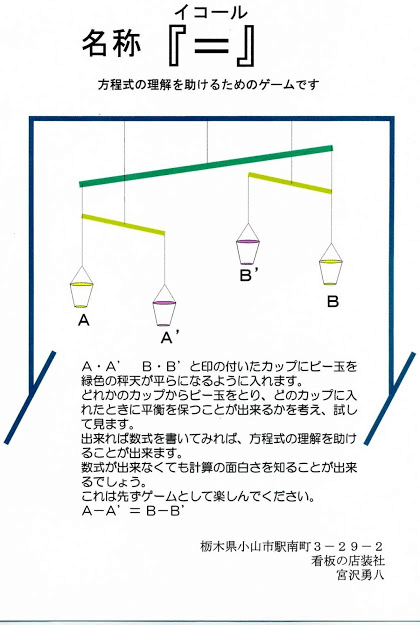

「なおみ。お前に方程式を教えてやろうと思ってこれを作った。目に見える方程式だ」と言う。

私がつい先日、

「方程式ってめんどうくさい。なぜ数字を右に持って行ったり、左へ持って行ったりするの。理由も解らないでああしろ、こおしろって、モー、混乱するばかりなのよ」とぼやいたのを覚えていて、脳トレの前にそれを説明してくれたのだったが、理解できるまで四日もかかった。以下彼の発明品の説明である。

六〇センチの物差一本、三〇センチの物差二本。コの字の空いたほうを下にしたような木枠一個。木枠の脚には木枠を立てられるような台が付いている。

六〇センチと三〇センチの物差二本の真ん中と両端に小さな穴を開けて六〇センチの物差しの両端に、三〇センチの物差しをゆるく糸で結んである。糸で結んだ両側の三〇センチの物差しをN字にして、その三本の物差しの真ん中をそれぞれ木枠から吊り下げてある。

N字型と言っても、横に広いN字になって、両側の連結部分に一つずつ、両側の三〇センチの物差の、連結してない端にも紙コップを吊り下げてある。

六〇センチの物差しの真ん中、木枠から吊り下げた下に=と書かれている。Nの左下に当たる端に吊り下げた紙コップには、A-、左上にはB+、右下にもC+、右上にはD-と書いてある。

「なおみ。お前この前、=の右の数字を左に持ってくるときは、その数が+のときは-、-の時は+になると言ったのを、『どうしてあっちへ持って行ったり、こっちへ持って来たりしなければならないのよ』って頭に来ていたよな。=というのは釣り合いがとれているということなんだよ」

ポケットからビー玉を出して、Bに一つ入れて、

「今=の状態が崩れた。どこに入れたら=が成り立つかな」と言う。「馬鹿にしないでよ」と、Cに入れると、「正解。だがもう一か所=が成り立つところがある」と言う。私が入れたビー玉を旭が取ってAに入れると、平衡状態になる。

「どうして」と首をかしげると旭が数式を書いてくれた。

ー1+1=0

「なるほど。分かったけど、なんでそっちへ持って行ったり、こっちへ持って来たりするのか、という質問には答えてくれていない」と言うと旭が説明してくれた。

「足し算と言うのは、和を求める計算だ。引き算は差、掛け算は積、割り算は商を求める計算だということは知っているだろう。

方程式というのは、XとかYと言うまだ分かっていない数を数式から求めるので、Ⅹ=○ Y=□ という解に近付けるために数を=の左右に動かすのだよ。あの教師は、何が求められているかという、肝心なことを説明しないで方法だけ、つまり答案の書き方だけを強調して教えるから混乱させられたんだよ。

右から左へ、左から右へ動かす時にプラス、マイナスが反対になることはこの連結天秤で分るだろう。これは実数でも、XYでも同じだよ。持ち帰ってやってみろよ」と、ひと掴みのビー玉と一緒に私にくれた。

良くこれだけ考えたものだ。すっかり呑み込めたのは、四日もビー玉を動かしてからだった。

学校でミナ子ちゃんに話したら、

「私にもそれを見せてよ。日曜に行っていい」という。

旭に話すと旭の態度が何かおかしい。

「嫌なの」と聞くと慌てて「嫌じゃない」と言いながら落ち着かない様子である。こんな旭を初めて見た。

おかしくてこらえるのが苦しかったが、何気なく日曜日の約束をして帰った。「ミナ子ちゃんが好きなの」なんて言おうものなら、どうへそを曲げるかわからない。

日曜にミナ子ちゃんが来たとき旭は、私には口先で教えただけだったのに、きちんと図を書いて、下手な字で几帳面に説明を書いてあった。

四個のカップにざらざらと数も数えないでビー玉を入れ、浮いている個所にビー玉を足して平衡になったところで、一つずつのコップのビー玉を数え、カレンダーの紙の裏にフエルトペンで、その数を数式にしていく。

「B‐A=C‐D」が成り立つことを確認してから、=の右から左へ、左から右へどこに移した時に平衡を保つことができることを確認した。

そして、それはⅩ=○ Y=□ という解を得る為にする作業だ、ということを説明してくれた。

旭め、ミナ子ちゃんにはこんなに親切なんだ。ミナ子ちゃんは私の一番大切な友達だからそれも嬉しいのだが、そんなに差をつけなくたっていいじゃないか。

「旭ちゃん。復讐はどうするの。止めることはできないの」と私が聞くと、

「『復讐するは我にあり』、という言葉は古い翻訳で今の聖書では、ローマ人への手紙、第十二章十九節『愛する者たちよ。自分で復讐をしないで、むしろ、神の怒りに任せなさい。なぜなら、主が言われる。復讐はわたしのすることである。わたし自身が報復する、と書いてあるからである』と、口語で分りやすくなっているよ。

俺の復讐は誰にも傷をつけない、あの教師にグウの音も出させないようにしてやる。それだけさ」と旭は言う。

かっこよすぎるよ。

旭が希望者を募って脳トレをやると言うので、

「どうする。ミナ子ちゃん。脳トレに参加する」とミナ子ちゃんに聞くと、

「もちろんやるわよ。明日からでも」と意気込んでいる。

私も一緒にやってみようか。うんざりするような、わくわくするような。

いつも厄介事は旭から来る。

次の日、月曜日の午前の授業が終わってまだ教師もいるうちに旭が立って、

「みんな。脳トレーニングをやらないか。俺だって頭がいいほうではなかったが、教科書を全部暗記できた。教科書を教材にするから初めから成績が上がるぞ」と呼びかけた。

教師が興味深そうに、

「いつから、どんなふうにやるんだ。具体的に」と一番先に反応する。

「今から十五分で昼食を済ませ、トイレ五分、十二時二十分から四五分まで、毎日二五分ずつやれば、一か月で確実に成績が上がる。先に速読を二か月やって、その後フォトリーディング二か月。それから後はそれぞれの努力次第だ」「何だ。四か月もかかってまだ終わらないのか」というつぶやきも聞こえたが、真っ先に、

「私参加します。お願いします」とミナ子ちゃんが手を挙げた。私も手を挙げた。

教師も真面目な顔で、

「僕も一緒にやらせてくれるかい」と言う。

「もち」と、旭のやつ、上機嫌である。全員参加に決まった。

最初は国語と決めて、みんな大急ぎでお昼を食べて、十五分ころには先生方も十人くらい後ろに並んだ。

旭は教壇に立って、

「今日から速読を始める。初めは速読だが、ただ速く読むだけではない。普通は誰でも文章を読んで言葉に変えて理解している。これでは頭に入るのは四倍速が限度だ。その限度を超えて字面(じづら)を見ていくんだが、その時は全く頭に入ったという自覚がない。

こんなことをしても、どんな効果があるのか、という疑いを持ちながら続けるのは苦しかった。でも僕が暗誦して見せた。決して無駄ではないことを証明した。それと、自覚していなくても、かなり潜在意識に覚えていて試験の時思ったよりもすらすらと答えが出てくる。

同じだけ普通に勉強すれば成績は上がるのではないか、ということも言えるだろうが、脳トレのすごいところはそれだけではない。見た文字が画像として残っていて、いつもそれが動いている。たとえば日本史年表と世界史年表を見ておけばそれを一緒にして年代順に並べ直す。

意識してそうするのではなく、いつの間にか無意識に関連付け、比較し、矛盾を見つけ出す。脳が勝手に動き出すのだ」

中学生で一番のちびが堂々の授業を始めた。

私は心配になって後で旭に聴いてみた。

「旭ちゃん、それで疲れないの。どうかなってしまうんじゃないかと心配よ」

「二、三日ぐっすり寝てみたい。今まで読み込んだものが夜も昼もぐるぐる回っている。教科書だけじゃないから」

「聖書も読んだの。クリスチャンでもないのに、聖書なんかどうして」

「聖書はね、あらゆる国の言葉に翻訳されている。語学を習うには最適なんだよ」

「ずいぶんボリュームがあるよね」

「本文だけで一九八一ページ、原稿用紙換算で五千枚を超える。消化するまでにいく日かかるか分からないよ」

「休んだほうがいいよ。どうかなっちゃう。それに、聖書をそんな風に利用していいのかな。冒涜(ぼうとく)のようにも思えるのだけど」

「冒涜。それも考えたけど、聖書を読むことで自分を変えられるかもしれない。心の底からそういう渇望を感じるんだよ。お祖母ちゃん、叔母ちゃん、母ちゃんのお祈りを聞いてくれた神様は、創世記に書かれている創造主、唯一絶対神ではないかと思う。最初に読んだ時から、そういう思いがだんだん強くなる」旭は呟くように言う。

「マタイによる福音書第十一章二十八~三十節『疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。わたしは柔和で謙遜な者だから、わたしの軛(くびき)を負い、わたしに学びなさい。そうすれば、あなたがたは安らぎを得られる。わたしの軛は負いやすく、わたしの荷は軽いからである。』イエス様の軛を負う時が来るのかな。きっとそうなるように思うよ」

旭はまだ中学二年生なのに、一足飛びに大人になってしまった。

翌日から旭の授業が始まった。初めの五分はこれからやることの説明、次の十分は拳を突き上げながら、

「できる。できる。俺はできるぞ」と声が涸れるほど叫ばせる。外の廊下には身動きとれないほど野次馬が来ていたが、気にならないほど気分が高揚してきた。

「国語の教科書を開け。一ページからだ」ラジカセから早口の朗読が聞こえる。一斉にみんなが読み始める。

「声を出さないで目で追うんだ」一区切りになるとさらに早送りになる。

午後の授業時間のベルが鳴るまでの十分間は脇の下に汗をかくほど緊張したが嵌(はま)りそうな快い十分間だった。

二日目は最初から四倍速だった。三倍速以上になればラジカセの再生音は言葉としては聞こえない。「ピルピル」という、フィルムの摩擦音のような音が聞こえるだけである。

旭の説明では、四倍速くらいまでは黙読になれた人なら最初からついていける。ついていけなくなったら、目だけで追わなければならない。文章を言葉に変えて理解するのは止めて字面(じづら)を見ていくだけでいいのだと言う。

「十分間でどこまで目を走らせるかだ。一行を見始めた時に次の行の頭を指で押さえ、飛ばしたり二度見したりしないようにしながら、同じ十分間でどこまで目を走らせることができるか、言葉に翻訳して考えるのをやめろ。字面を見て目を走らせるだけでいい。覚えようと思うな。今日十分間で見たところの終わりに日付を書いて、明日は何ページ先まで見られるか毎日それを比べるのだ。

潜在意識のなかに、覚えるべきものはしっかり覚えている。それを自覚できるまでは、黙ってついてきてくれ」と旭は説明した。

およそ十分ずつ、二回で、昼休みが終わった。後ろに立って参加していた先生方は、一斉に次の授業のために職員室へ戻って行った。次の授業の用意をしてきた担任の教師が、

「そのテープ、ダビングしてもらえないか」という。

旭はからかい顔で「生徒が皆出来たのに先生ができなかったらみっともないからねー」と言いながら、ポケットからテープを出して渡した。

「あと五本ある。ダビングできる人、手を挙げて」と言って、手を挙げた中の五人に渡して、

「ダビングしてほかの人たちに渡してよ。先生より、頭脳の若い俺たちのほうが有利だよ。どうだ。負かしてやろうじゃないか」と皆をたきつける。教室が熱っぽくざわめいた。

一月ほどで期末試験の時が来た。試験までに全科目を数回は読むことができた。家に帰ってからもトレーニングしているものが多かった。

試験が終わって冬休みまでの数日間、試験の結果を楽しみに昼休み講座は熱が上がった。試験の成績が出た。驚くべき結果だった。このクラスだけが、三十%近い生徒が満点という結果が出た。満点ではなかった生徒も、これまでとは段違いの良い成績だった。

昼休みの脳トレは他のクラスからも、のぞきに来るものが多く、整理するのが大変になって、先生方が対応を協議していたようだったが、冬休みに入る前の日、校長から旭に呼び出しがあった。

戻ってきた旭に聞いてみると、

「他のクラスにも希望者が多くて、対応に困っているらしい。毎回来ている先生方に冬休みに十時間くらい特訓することにした。最初に講堂で全校生徒に説明して、後は特訓を受けた先生に任せる」と旭はこともなげに言う。

「旭ちゃんの疲れはどうするのよ」

「疲れを自覚するようになったことが、回復の始まりと思うよ。この脳トレを教えることが却って癒しになるような気がする」

これ以上何も言えなくて、今日旭と話したことを本家の伯母ちゃんにそっと告げると伯母ちゃんは、

「旭の五年がかりで準備した復讐が始まったんだね。それなのに私には何の応援もできない。せめて栄養のあるもの消化のいいものなど、食事に気をつけてやること、くらいだものねえ」と言って泣いた。

冬休みの特訓が始まった。参加者は先生方二十人くらい、クラスのほとんど、ほかのクラスからも来たが、改めて機会を作るから、と言って先生以外は断った。今は旭に代わって脳トレができる先生を養成するのが目的なのである。

朝九時から、「三十分特訓、三十分休憩」を繰り返し、昼休みは一時間ということになっていたが、午後には先生方が、三十分の休憩では疲れ切ってしまい授業にならなかった。

一時間の休憩を与えたが、その間いびきをかいて寝てしまい前後不覚、というありさまだった。

二日目からは、三十分の特訓、一時間の休憩に変更して、ようやく特訓継続ができるというありさまだった。

結局三日で終わって、この段階までならば学校中の各クラスで先生による脳トレができるようになった。

どのクラスにもリーダーになる生徒がいるので、そのリーダーによる自主的なトレーニングに任せられるようになったら、先生方に次の段階の特訓をするということになった。

旭のクラスでは冬休み明けから、次の段階、フォトリーディングに入った。フォトリーディングは、旭の説明によると、

「片手を前に出して指先を見つめる。本をその間に持ってくると、視線の焦点が本に合ってしまう。指先に合うようにすると本が二重に見える。そのまま本の隅から隅までが視野に入るようにして、心の中でシャッターを切る。自分の頭脳をカメラにして写し撮る」のである。

旭が速読を繰り返しトレーニングしていた時、「八倍速まではついていけたのだが、限界を感じて、このフォトリーディングに切り替えた」のだという。

旭はテキストに従って、トレーニングをしている間「はたして本当にできるのか」と深刻に思い悩みながらも、「できる。できる」と自分自身を奮い立たせながら、朝晩三十分ずつ百日も繰り返したのであった。

ある日旭が教科書を持ったその瞬間「教科書の見開き二ページが心に浮かんだ」という。

どんなに嬉しかっただろう。これは旭の執念が実った瞬間だったのである。

「想念、雑念に打ち消されないように、心を鎮めながらその二ページを読んだ。フッターに印刷されているページの数字まで読み取ることができた。

震える手で教科書をめくる。そのページを見た瞬間に、一字一句、一点一画まで、自分の心に浮かんだ画像と重なった。最後の行を読んでいて、次のページの文字が心に浮かんでくる」試しにほかのページをめくってみる。その次のページも又その次も、確かめてみて旭は狂喜した。「狂喜というのは正にこのことだ」と、旭は思ったという。

フォトリーディングができれば、速読は要らなかったのでは、と私が訊くと、「速読で鍛えた頭脳があって、はじめてフォトリーディングができた」と旭が言った。

三学期の初め二十日も経たないうちに、ミナ子ちゃんと私は二人とも旭の言った狂喜の一瞬を経験した。私たちは冬休みの間も脳トレを続けていたからであった。

担任の教師は私とミナ子ちゃんをクラスのリーダーにして、旭にほかのクラスを回って応援させるようにした。

結局三学期末までに、フォトリーディングができるようになったのは私のクラスでは数人だった。

三年生になって持ち上がりの教師は旭を含め、フォトリーディングのできるものには、授業時間の出欠をとった後、図書室で自主的に勉強するようにと言い渡した。

旭は毎日図書室の椅子を三脚並べて横になっていたが、閉じた眼(まな)裏(うら)で絶えず眼球が動いているようだった。

「辛いの」と私が聞いても、「別に」と、そっけない。復讐心に燃えていた時の旭はもっと溌剌としていたように思える。私には男の子の心の内なんか分からない。

「英語版、フランス語版、ドイツ語版、イタリア語版、すべての聖書を読めば、すべての文献が読める」と言っていた旭は、英語版も買ってはいないらしい。

「どうするの」と聞くと、

「待っているんだ。何か自分の進む方向が見えてくるかもしれない。それを待っている」と言う。

「進む方向って言うけど、今の旭ちゃんならどんな高校へも、大学へも進めるでしょ。すごいわね。前途洋々だね」と言うと、意外にも旭はうんざりした顔で、

「前途洋々どころか、あの教師の上をゆく受験技術を教えただけだった。バカなことをした」

「何よ、それ」得意の絶頂とばかり思っていた私は唖然としてしまった。

「そんなことじゃないよ。俺がやったことなんか、インターネットで検索すれば簡単に分かることを、自分の頭でできるというだけだ。パソコンを持ち込めないペーパーテストだけにしか通用しない」

「何よ。どうしたのよ。あんまり詰め込み過ぎてどうかしてしまったの」

「志(こころざし)のない寄せ集め、細切れの知識なんて、使い道がないんだ。一番大切なものを忘れていた、と言うか、志が低すぎた。そんなことにも気がつかないで、復讐ばかり考えていたんだよなー、俺は」

改めて見直すと旭は心なしか頬がこけて顔色も悪い。

「志か、なんか、私にはわからないけど、今の旭ちゃんには休養が必要だよ。頑張ったものね。じっくり待つといいわ。復讐だって旭ちゃんには必要なことだった。それも、とびっきり素敵な復讐だったと思うよ」

「とびっきり素敵な復讐か」

初めて旭は晴れ晴れとした笑顔を見せた。白い雲を浮かべた高い空のように透き通った笑顔だった。 (了)

短編小説

こぶだらけの恋人

ある日、授業が終わって職員室の自分の椅子に座ろうとして、見ると机の上に大きく「冷血動物」と書かれた半紙が置かれていた。爽子は表情も変えず、机の引き出しから別の半紙を取り出し、太文字用の筆ペンで無造作に「冷血動物」と書いてそこに並べて、何もなかったかのように部活(かな書道部)の指導に出て行った。書道の教師が爽子の机を見て「参ったな、これは」と頭を抱えた。

他の教師たちも寄ってきて、二枚の半紙の筆跡を見比べてため息をついた。彼女が書いた字は、『欧陽詢』風の穏やかな中にも堂々たる風格を備えた筆跡だった。書道教師は野心家で、県展などあらゆる機会に応募して、小さな賞は取っているのだが、もう一つ大きな賞には手が届かないで、焦っていたのであった。「もう一度臨書に戻ってみようか」とつぶやくその教師の周りに皆が集まって、爽子の書を覗き込んでいた。

いつの間にか教師たちの後ろに教頭が立っていた。

「どうですか、新人教師がいびられるのは面白いですか。馬鹿にされたのは彼女だけですか。女性のご意見が伺いたいものです」体育教師のしたことと知っていながら面白がっていた女性教師たちは、気まずく沈黙しているだけだった。

佐伯爽子は二十八歳、国語と古文の教師である。大学院博士課程を修了し、その大学の講師から准教授を目指していたときに、教授と揉め事を起こして退職した。その後でこの高校の校長に拾われたと噂されていた。爽子は正しくは「そうこ」、通称「さわこ」である。父親は大学教授、二人だけの兄妹で、歳の離れた兄は准教授である。爽子は大学を辞めてから家族の住んでいる東京を離れて、首都圏のこの町で一人暮らしをしている。

爽子は有名な歌人であった祖母に「姿かたちに惹かれて近づいて来るものなど、ろくな者ではありません。しっかり勉強すれば、あなたを認めてくれる人が現れますよ」と、まだ幼いうちから言い聞かされていた。二十八歳になった今でも、気を惹きたがる男をうるさがって、じろりと一睨みで撃退するものだから「冷血動物」というあだ名をつけられたのであった。そんなことは問題にせず、部活の生徒たちに古文・古典の鑑賞だけでなく「自分の言葉で、自分の字で、詩歌を作りその心をリズムにして書き表してみなさい。下手でもいいのです。あなたにしか書けないものを書いてみなさい」と指導してまだ半年も経たないのにその甲斐があり、拙(つたな)いながら個性的な作品が出来つつあった。

男っぽい濃いグレーのスーツ、かかとの低い靴、地味ななりが却ってその美しさを際立たせる。帰途に立ち寄ったスーパーマーケットでも視線がうるさく絡みつく。しぜん不機嫌になって、無表情、無愛想になるのも、祖母の言葉を思い出すからだった。

がらの悪い大男が前に立ちふさがり、声をかけようとしたとき例の癖が出た。じろりと睨みつけられて、鼻白んだ大男の横を無表情で通り過ぎて行った爽子の後姿に、その男は地団駄踏んで口惜しがった。

レジの人が心配そうに見ていた。「何もなければいいが」。

他人の心配をよそに爽子は明日の夜の観劇の事を考えていた。演目は『シラノ』である。劇でも歌劇でも、もう何回か観ているのに、あのヒーローの無鉄砲さが好きなのである。明日の土曜日には掃除洗濯をして、さっぱりしてから何処かで早い夕食をとり劇場へ……。考えているうちに表情が弛んでくる、爽子の機嫌のいいのは部活の指導のときと、こんなときだけである。

爽子は掃除洗濯を済ませて、財布と小物が入った小さなバッグを持って買い物に出た。爽子が一人暮らしをしている借家の外の生垣に、寄りかかるようにしている女性の姿が目に入った。どうやら妊婦が苦しんでいるらしい。爽子が声をかけるより前に、その人が道路に膝をつき、うめき声を上げた。

駆け寄って支えると、じっとりと汗に濡れた手で爽子にしがみつく。

「だれか、だれか来て」大声で爽子が叫ぶと、

「どうしました」と、隣の借家に住む高校生、南野旭が飛び出してきた。

「救急車、救急車、早く呼んで」

爽子の言葉に応じて旭が電話をかける。電話をかけている間も、救急車を待つ間も爽子にとっては耐え難い長さだった。

「まだなの」、「しっかりして」何回繰り返したことだろうか。実際には十分とは経っていなかったのに。救急車が来て消防署員が妊婦を担架に載せても、妊婦は爽子の手を離さなかった。消防署員も爽子に一緒に乗ってください、と言うので否応なしに妊婦に付き添って、病室まで連れて行かれてしまった。

病室に入っても妊婦は手を離さなかった。「しっかり(手を)握っていてください」と、看護師に言われて爽子は、これは現実のことだろうか、夢の中の出来事だろうかと、繰返し考えていた。

数人の看護師、医師がてきぱきと立ち働いていた。一人の年配の看護師が妊婦の顔を拭いた後で、タオルを替えて、爽子の顔を丁寧にぬぐってくれ「もうすぐですからね、しっかり支えてあげてください」と落着いた口調で言った。爽子はその言葉に労わりを感じて思わず涙をこぼした。

病室に呱々(こ こ)の声が響いたとき、ほとんど虚脱状態で、たった今母親になった女性の顔を見ていた。

「お母さん」と言いながら赤子の母親が爽子の顔を見て、目を疑うように瞬き(まばた)したが、「元気な女の子ですよ」と看護師に赤子を見せられたその女性の心細げな表情は一変した。まだ幼い感じだったその人の表情は、『慈母』そのものに変わっていた。爽子は感動に止めどなく涙を流しながら病室を出た。病室から出てからも、しばらくは涙が止まらなかった。

廊下の隅で佇んでいる爽子に、

「あのー、忘れ物ですが…」と声をかけたのは隣の高校生、旭だった。彼は財布、小物、それに今夜の観劇『シラノ』のチケットも入っている爽子お気に入りの小さなバッグを手渡してくれた。

礼を言ってから、

「今何時かしら」

「二時を過ぎたと思います」

「手を離してくれないものだから、ここまで付き合わされてしまって。おなかすかない」訊かれたとたん、彼のおなかが、「グー」「こら、僕が返事をしないうちに勝手に」と、彼がおどけて腹を叩く。ようやく緊張が解けて、彼をさそって近くの食堂に入った。

その夜九時半ごろ爽子は、観劇の余情を楽しみながら帰り路の、公園を横切る近道に入った。

『バラード』、『恋文』などの口語化はこの劇の味わいを半減させる、と考えながら外灯の数が多い公園の道をたどる。

どかどかっと傍若無人な足音を立てて走って来た者がいた。そのうちの一人が爽子を追い越すと、くるりと向き直った。後ろに二人、爽子を中心に、正三角形の位置に男たちが立った。事態が分からずに、ぽかんとしている爽子に前の一人が大きなナイフを突きつけて笑った。爽子は初めて恐怖に背筋から心臓が凍りついた。

突然、爽子の右後ろの男が「ギャー」と悲鳴を上げて倒れると、海老のように体を曲げ、高い声で悲鳴を上げる。倒れた男のいたところには小柄な男が立っていた。その小柄な男が、爽子の左後ろの男に向かって、すっと動いた。三メートルくらいを一気に動いた小柄な影が何をしたのかも分からないのに、左後ろの男が悲鳴を上げて倒れた。二人を倒してからその小柄な影が、爽子にナイフを突きつけている男に向き直った。

爽子はそのときになって、それが病院にバッグを持ってきてくれた、隣の旭だと気がついた。彼はナイフを持った男を、へらへら笑って挑発した。男は爽子を放すとナイフを構えて突き進んだ。バシッと鈍い音がして男は体を海老のように曲げ、頭から地に落ちた。先に倒れた男たちは既に失神していた。

「どうします。警官を呼びますか。それともこのまま帰りますか」

問われて爽子は、

「家に帰りたい。だれにも会いたくありません」と答えて、歩こうとしたが足が言う事を聞かなかった。よろめく爽子を旭は軽々と横抱きにして、公園の中を突っ切って走り出した。野次馬や警官に見られたくなかったのである。

公園出口近くのベンチに爽子を下ろすと、旭は大きくあえいだ。「歩けますか」と問われて、爽子は歩こうとしたが、足がもつれてまた倒れそうになった。

旭はくすくす笑いながら、もう一度爽子を抱き上げて、今度はゆっくりと歩いた。旭にとって、憧れの人を抱いて歩けるなんて、千載一遇のチャンスである。この転がり込んできた幸運に、つい笑みが浮かんでくる。

旭に笑われていると思い爽子は、

「歩けますから」と地に足を付けたものの、歩くのは容易ではなく、腕を組んで支えてもらった。

「体が小さいのに、どうしてそんなに強いの」爽子が聞くと、

「必殺技さ、小学生のときから、学年中で一番ちびだったので、いつもからかわれていた。馬鹿にされないように鍛えたのさ」と笑う。

ほんとに良く笑う子だ、と爽子は思った。

「中学に入った時の身体検査で、小さいだけではなく短足だと気が付いたので、足首に一キロの錘(おもり)を巻き付け、足を前後に大きく振るトレーニングを始めた。毎日続けて三年半になる。今では爪先が頭より高く上がるよ。その鍛えた足で急所を蹴ったんだよ」と続ける。

爽子が開いた口が塞がらないでいると、

「今年になってから急に背丈が伸びて、百五十センチになった。来年中には先生に追いつけるかな」さらに話し続ける。

「私は百六十五センチよ」と爽子。

「百七十センチになるまでには二年かかるかな。百七十センチまで伸びたら、ハイヒールを履いて、僕とデートしてくれないかなー」と、さっきの活劇など嘘のように、のんびりした旭の話し振りである。

爽子も漸く落ち着いて、

「十二歳も年上の私より、高校生のガールフレンドを探したら」と突っぱねると、

「先生でなくちゃ」と口を尖らせる。

「さわこでいいわよ」と爽子。

「さわこさん、さわさんの方がいいな、ハイヒールを履いたさわさんと腕を組んで颯爽と歩いてみたい。一度でいいから」と、子供のおねだりのようである。

その夜爽子はなかなか寝付けなかった。

翌日、日曜の朝早く爽子は電話で起こされた。兄、芳郎からだった。闊達な兄が珍しく沈痛な声で、

「お母さんの具合が悪いんだよ。すぐに帰ってくれないか」

容態を説明してくれたのだが、兄の言葉が頭に入らなかった。「乳癌」「転移」「手遅れ」「早く帰って来い」言葉だけが頭の中で廻っている。

身支度もそこそこに駅へ急ぐ。新幹線で一時間、胸を抱くようにして祈った。神様、神様、神様。いくら祈っても不安は治まらなかった。爽子にとって大事な時だから、と母の病を知らされなかった。それほど心配をかけていたと思うと、悔やみきれなかった。

東京駅に着いてホームを走った。改札口を出てタクシー乗り場に一目散に走った。タクシーに乗ってから膝が、がくがくして止まらなかった。教えられた病院の病室、ノブに手を伸ばしたが触れることができなかった。

「神様、神様、神様」声に出して祈りながらドアを開けた。

兄嫁の登志子がベッドの脇にぴったりとついて座っていた。

登志子は爽子を見ると母の耳元で、

「おかあさん、爽子さんですよ。来てくれましたよ」と呼びかけた。母が目を開けるのを見て登志子が爽子を招いた。

思わず爽子が、

「かあさま」と幼いころのように呼びかけると、

母はふっと笑って、

「神様がお召しなのよ。そんな顔しないで」とかすれた声で答える。かすれてはいても懐かしい母の声である。

「一直線、貴方のことよ。もっと回り道して、周りを見てごらん。花も咲いている、鳥も飛んでいる。まっすぐ前だけを見ているのは寂しいよ」と幼い子を諭すように、疲れたのか目を閉じて語りかける。

しばらく休んでから、

「恋人でも連れて来ればいいのに」と頬笑む。

「恋人」と言われ、旭の子供っぽい顔を思い浮かべてうろたえる爽子に、母はおやっという顔で、

「できたのね、恋人が。どうしてつれて来なかったの」ますますうろたえる爽子に、

「まさか不倫…」

「違います。ちょっと若すぎるの」

「何歳なの」

「十六歳」

「教え子」

「いいえ、違う高校の一年生。おちびさんなのに、天狗のように強いの。ゆうべ暴漢に襲われたとき助けてくれたの。二十センチ身長が伸びたら、ハイヒールを履いてデートしてくれって言うのよ」

「二十センチ。まあっ、驚いた」

「回り道してみなさい、面白い人生になるかもしれない」母は、にこっと笑った。

それが最後の言葉であった。翌朝日が昇るころ、母は四人の家族に見守られて、息を引き取った。六十歳になったばかりだった。父と兄夫婦が泣いているのに、爽子は泣けなかった。病院の事務所で入院費の清算をしたり、死亡診断書をもらって火葬の手続きをしたり、親戚へ通知をしたり、目覚しく働く爽子を父と兄は痛ましそうに見ていた。

「爽子さん、いったいどうなってしまったの、能面の様な顔をして、感情が凍りついてしまったようだわ。あれでは折れてしまう。せめて泣くことでも出来れば」登志子は泣きながら芳郎に訴えた。

「さわ子は前にもそういう事があった。中学生のころ苛めにあったときも、大学で教授のセクハラにあったときも、あんなふうだった。さわ子はすぐには泣けないのだよ」芳郎が登志子に答えた。

そばから父親が、

「凍りついた悲しみを、他人の何倍も時間をかけて、少しずつ溶かしていくのだよ。あまりに悲しくて泣けないのだよ」と涙をこぼす。

「せめて恋人でもいれば」と、芳郎が嘆息する。

登志子は、爽子が義母に話していた、天狗の様に強い恋人が慰めてくれるように祈った。

葬儀の後も遺品の整理などに手間取って、爽子が帰ってきたのは土曜日だった。帰りの電車の中で、母に恋人と言われたとき、なぜ旭の顔が浮かんだのだろう、と考えていた。

十二歳も年下の、それも飛び切り小柄で子供っぽい、あの旭を自分は恋人と思ったことがあったのだろうか。恋という感情を彼に対して持ったことがあったとは思えなかった。それなのになぜあの時自分の胸に旭の顔が浮かび、母にあんなふうに話したのだろう。不思議でならなかった。しかし今爽子の胸に浮かぶのは、屈託のない旭の顔だけだった。

電車を降りてからも、そのことばかりを思い返していた。

自分の借家に入ろうとして、振り返るとそこに旭がいた。旭は満面の笑顔で話しかけようとして、爽子のただならぬ顔色に驚き「どうしたの」と問いかけた。

「かあ様が…」と言いかけて「母が亡くなったの」爽子は答えて、初めて涙をこぼした。

二人で一緒に居間に上がって、並んでソファーに座り、爽子は旭の胸に顔をうずめて泣きじゃくった。

長い間泣いていた爽子が、

「ごめんね、服をこんなにぐしゃぐしゃにしてしまって」

「服くらい、どうってことないさ」

「着替えもないのでしょう」

「学生服の着替えを持っている奴なんているかな」

爽子はようやく、まだしゃくりあげながらも笑った。

「どうしてこんな、だぶだぶな服を着ているの」

こんなとき変な質問、と思いながら日ごろ思っていた疑問を口にした。

「肩幅に合った服は胸と腕がきついし、胸と腕に合わせると肩幅も丈も大きすぎる」のだと旭は言う。

「誂えたらいいのに」と言う爽子に旭は、

「学生服を誂えるなんて……、そういう発想がなかった。学生服も誂えることが出来るんだねえ」と、目から鱗が落ちるというほどの面持ちである。笑いながら、

「助けてもらったお礼もしたいし、明日にも仕立屋へ行きましょう」と言う爽子に

「だーめだぁ、お礼なんてもらえないよ」旭はとんでもないという顔つきである。

「私のために、あんな大きな男たちと戦ってくれたでしょう」

「あんなの独活(うど)の大木、戦いと言うのは、勝てるかどうか分からない強い奴を相手にすることだよ」

「大きなナイフを持っていたわ。あれ、サバイバルナイフって言うんでしょう」

「あんな物、使い方を知らない奴が持っても、鉛筆削りとおんなじさ」

「エンピツケズリ」

アッケラカンとした旭とのやり取りのうちに、いつしか何時もの爽子に返っていたのであった。

数日後、旭が英語の教科書を朗読し、それをカセットテープに録っていた。通りかかった爽子が窓の外に立ち止まり、

「下手ねー、私が読んであげましょうか」

「お願いします。めんどくさいから一冊全部憶えてやろうと思って」と旭は口を尖らせる。

「英語は苦手なの」爽子の問いに、

「苦手なのは英語だけじゃないよ。勉強自体が嫌いだよ。教科書を読んで憶えるだけの勉強が、好きなやつがいたらお目にかかりてーや」と愚痴る。

「ノートはちゃんととっているの」という爽子の質問に、頭を抱えるようにして、

「一学期の初めに三ページくらいとったよ。けど、読み返してみれば教科書に書いてあることばかりだ。教科書に印をつけておくほうが早いよ」

呆れ顔の爽子は、

「佐伯式ノート術を教えてあげるからやってみなさい。必ず成績が上がるから」と、上がりこんできて旭の肩越しに、

「ノートを出して。左のページは開けておくの。右のページの左上に今日の日付を書き、その脇に括弧して授業の日、時間などを書く。その下にこの項目について、どうしてどうなった、という流れを一行くらいに書く。その後に大意を書く。大雑把でいいのよ。左側のページにキーワードになる項目を書くの」

「予習としてこれくらいしておくと、授業のときには足りないことを書き足すだけで済むし、試験の前にキーワードを見るだけで、およそ頭に整理できるでしょう。後は問題集を買って答案の書き方を練習したらいいでしょう」

初め迷惑顔だった旭も、後ろから首筋に息がかかるような姿勢で説明を受けるのは悪くないし、大筋をまとめるというような作業は得意だったので、本気でやってみようと思い立った。

『ジングルベル』の曲が聞こえるころになった。その間に背丈が三センチあまりも伸びて、旭はご機嫌だった。

母の死から三ヶ月が過ぎようとしていた。爽子は恋とか愛とかではないと思っていたが、母のない後の寂しさを埋めてくれるのは、旭の屈託のない笑顔だった。

ある日、爽子は勤め先の高校で嫌なやつに会ってしまった。

『教育関係専門の情報誌』を売りつけ、買わないと根も葉もないスキャンダルをでっち上げ、それを載せたものを、全部買い取らせる、という性質(たち)の悪い恐喝屋である。

その男の舐め回すような視線を感じたときは、髪の毛も逆立つほどの憤(いきどお)りに駆られた。帰宅のときも尾行されているようで、嫌な感じだった。

旭に会って話したかった。こんなとき弱音を吐ける相手は旭しかいなかった。旭は夕食の準備中だった。

「どうしたの。何か気になることがありそう」

のんびりした顔に似合わず、鋭い洞察力を見せる旭に、爽子は心底ほっとするのだった。

「嫌な奴に目をつけられたの。学校専門のミニコミ誌、と言っても新聞記事の寄せ集めのような、B4三枚を二つ折りにしただけのものを売りつけて、断ると根も葉もないスキャンダルをでっち上げて脅迫するのよ。そのスキャンダル屋に、はっきりとは確認できないけれど、どうも尾行されたように思うの」

「尾行されたの」確かめようと、旭が外を一回りしてみて、

「誰もいないようだけど、スキャンダルの種探しかな。そんなもの、撥ね付けられないの」

「前にね、撥ね付けてそれを撒かれ、でっち上げのスキャンダル記事と分かっていながら、父兄からしつっこく突っつかれて辞めた人がいてね、それ以来一万円や二万円には代えられない、とお金を払うようになってしまったのよ」

「で、さわさんは払うの」

「いや、絶対いやだわ。あんな人にお金を払うくらいなら辞めます」爽子の顔色が変わっている。

「僕が引き受けようか」と旭。

「駄目、手を出したら負けよ。それに、暴力で勝てる相手ではないわ。絶対に手を出しちゃ駄目よ」爽子は旭に話した事を後悔した。

「僕は手を出さないよ。足だ」と旭は笑う。

「足も駄目。絶対駄目よ」爽子はますます心配になる。

「絶対手も足も出さない。顔を会わせたら逃げるから」と言う旭に、まだ心を残しながら自分の家に入った。

十分ほど経って、旭は何か家の外にけはいを感じ、窓を開けた。何も見えないが誰かがいる。隠れて家をうかがっている。そんな気がして、爽子が尾行されたような、と言ったのは本当だったのか。僕をスキャンダルの相手にでっち上げるつもりなのかな、と思った。

「あ、しょうゆが足りない」独り言程度の声でも、騒音のないここでは、窓の外に聞こえる。スニーカーを履いて買い物に行くそぶりで家を出た。

近くの公園の中を通る道の、公園の中の交差点を右に折れると五十メートルほどの所に派出所があり、いつも二・三人の警官が詰めている。あそこまで四百メートルくらいある。おびき出せるかなと考えながら、旭は耳に全神経を集中して歩いていた。

間違いない、足音が近づいてくる。公園に入って人の少なくなるのを待って声を掛けるつもりだろう。けはいがすぐ後ろに迫った。

「おい。おい坊や」

「なんだい、爺さん」

後ろから肩を叩こうとしてはずされ、振り向きながらの答えである。さすがにスキャンダル屋も度肝を抜かれた。

中学生にしか見えない、だぶだぶの学生服を着た旭の意外に手ごわい反応に、一度は驚いたものの、子供にしか見えない旭を「この餓鬼め」と舌打ちして胸倉を掴もうとした。

すっと下がった旭を掴みそこなって、かっとなったスキャンダル屋は思わず旭に向かってダッシュした。旭は危うくすり抜けて走り出した。

行動の速さから、こいつはスポーツマンだな、と旭は思った。スポーツマン上がりの反ぐれは怖い、と先輩に聞いたことがあった。旭より三十センチも背が高く、鋭い目、がっちりした肩に、殆ど首が見えないような猪首。旭は本当に怖いと思った。本気でしばらく走った。後ろから荒い息が聞こえる。少し間が空くのが分かった。

旭は充分間を空けてから立ち止まり、

「どうした。もうへたばったの。だらしないねー、悪党の癖に」とせせら笑った。

元スポーツマンも不摂生が続いて腹も出ている、足も弱っているようだった。旭にからかわれて、

「小僧。お前があの先生の相手か。どんな風にかわいがってもらった」

「英語の教科書を読んで、カセットテープに入れてもらったし、ノートのつけ方も教わったよ。いい先生の隣になってよかったよ」

「他にもかわいがってもらっただろう」

「ばーか」赤い舌を出し、くるりと向こうを向いて、もう相手にしない、という風に歩き出す旭、忍び足で近づき捕らえようとしたスキャンダル屋を、すれすれで振り切る。

旭は斜め後ろから右前に、長く伸びた影法師を見て、彼との距離を測りながら歩いていたのであった。すれすれで逃げられて、ますます頭に血が上ったスキャンダル屋は更に追いすがる。

旭は、あの交差点はもう近い。あそこまでおびき出せば警官に引き渡せる、と肩や腕に触れるまで引き寄せては逃げる。交差点では一度捕まって、もみ合ってから派出所の方へ逃げる。派出所が見えた。男が派出所から出てくるのが見えた。

旭はつまずいたふりをして転んだ。スキャンダル屋が馬乗りになって、旭の顔と言わず頭といわず、めちゃめちゃに殴りつけた。警官が駆けつけ、スキャンダル屋を引き離し、手錠をかけた。ほんの一分か二分のことだったが、旭にはとても長く感じられた。

「アーア。随分やられちゃった」スキャンダル屋を捕らえた警官とは別の私服警官、菅野に引き起こされながら旭はぼやいた。

菅野は旭を、のんびりした子だな、と思った。殴られてぼやきながら、惨めさが感じられなかったからであった。唇が切れて血が出ていた。鼻血も出ていた。頭にもこぶが出来ていた。数分経つとみるみる顔の腫れが目立ってくる。菅野は派出所にあったパトカーに旭を乗せ病院へ急いだ。

治療が済み、医者が、頭部の打撲傷だから、念のため二日か三日、入院しろと言う。菅野は様子を見ながら、

「加害者は今夜、留置場だ。君も入院させてもらえ。家族には連絡してやろう」と言う。旭は一人で借家に住んでいる事を話し、誰にも連絡はいりませんと断った。

「事情聴取をしたいが、明日にしようか」と気遣ってくれ、医者もそれに同意してうなずいたが旭は、

「今大丈夫です。あいつはスキャンダル屋です。スキャンダルをでっち上げて、恐喝する悪い奴です。暴行傷害のような小さな悪事ではなく、高校の先生方を絞り上げている恐喝の常習犯ですから、しっかり取り調べてください」と、一気に訴えた。

爽子に聞いたことを細かく訊き取ってから菅野は、

「未成年に対する暴行傷害だって小さな悪事ではない。その上に恐喝の常習となれば、実刑間違いなしだ。みっちり絞ってやるから安心しなさい」

ちょっと考えてから菅野は、

「まさか君、奴を捕まえさせるために、わざと殴られたのでは」と言ったが、「そこまでは出来ないな」と自分で打ち消して帰っていった。

私服警官、菅野が突然爽子の勤め先の高校へ訪ねてきた。爽子は、旭が何かしでかした、と冷汗をかいた。別室ではあっても立ち聞きしようと思えばできる。噂の種になっては困るし、何よりも旭のことが心配だった。

「隣にお住まいの南野旭君のことですが」と言いかける菅野に、こらえきれず爽子は、

「私が余計なことを話したばかりに、旭さんが何かしたのでしょうか」と思わず先走る。

「いや、旭君は被害者です、殴られましてね。頭から顔までこぶだらけなんですよ。医者は念のため二日か三日入院させて様子を見るが、素手で殴られただけですから軽傷だという事です。腫れが引けば退院させる。あざが残っても二週間くらいで消えると言っていました」

ほっとする爽子に菅野が続ける、

「先生が旭君に話したことを、私に話してくれませんか。旭君からは聞いていますが念のために」

爽子があらましの話をすると、

「旭君の言うとおりですね。実際に被害を受けた人、金を払わされた人の証言が欲しいのですが、難しいでしょうね。誰か一人が勇気を出してくれれば、みんな後に続くと思うんですが」

爽子は校長に話をして、菅野に引き合わせた。爽子から旭の話を聞いた校長は、

「佐伯先生の話を聞いたからといって、その少年がどうして殴られなければならなかったのか、私には分からないのですが」と疑問をはさむ。

菅野が、

「佐伯先生は、旭君にノートの書き方を教えてくれたそうです。『佐伯式ノート術』と彼が言っていましたが、私も旭君から教えてもらいましたよ。旭君も私も整理することが下手なんですよ。公務員は昇任試験がありますので、あのノート術は助かります。旭君はそのおかげで、平均点すれすれから、おそらくトップグループに迫るほどの成績を上げられる、と喜んでいました」

「ほー」校長が驚いていると、さらに菅野が言葉を継いで、

「佐伯先生のおかげで、進学を目指して勉強する気になったと言っていました。もしかすると、その佐伯先生に対する恩返しに、自分からあの男に罠を仕掛けたのかもしれません」

爽子は胸がいっぱいで何も言えなかったが、校長が感激して職員を集め、

「教育者として、この少年の勇気を無駄にしないように」

と訓示した。口惜しくても自分だけでは訴えることのできなかった、十人あまりが手を挙げた。

午後四時ころ菅野が旭の病室へ来て、

「佐伯先生の高校へ行って聞いてきたよ。君の事を話して先生方にも被害届けを出してもらったよ。被害はあの高校だけじゃないな。他の高校もみっちり調べて、家宅捜索もするよ。かなり証拠が出るはずだ」と言いながら菅野は、まじまじと旭の顔を見て「それにしても、罠にかけるために、あんなに殴られるなんて、そんなことは出来ないよな。奴も罠だと言っているんだが」またも自分で打ち消しながら帰っていった。

旭は爽子がここへ来るに違いないと思った。その前に退院して、自分の家か爽子の家で会ったほうがいいと思い、医者の止めるのを振り切って家に帰った。

爽子が家を出るところだった。旭を見かけると、

「あんなに言ったでしょう。手を出さないで、って。どうしてそんなことをしたのよ」頭ごなしの小言である。

旭はさえぎって、

「手も足も出さなかった。べろを出しただけだよ。アッカンベーって」

「馬鹿、そんなに殴られて、瘤だらけじゃないの。そんなになったあなたを見て、私が喜ぶと思っているの」

「いけねー、あの刑事さん、もう一日待ってくれれば腫れが引けたのに」

「ほんとにもー、こんなにでこぼこになって、私がどんなに切ないか、考えてくれなかったの」

気の強い爽子の、泣きながらの叱責にシュンとなった旭は、

「もうしない。もう絶対にしない」と言ったが爽子は聞かなかった。

「ほんとにもうしないよ」と言う旭に、

「分かるもんですか」爽子の怒りは収まらない。

「じゃあ、一生側にいて監督してよ」と言う旭の不意打ちに、

「えーっ。それ、もしかしてプロポーズ」

めんくらっている爽子に旭はにやっとして、

「僕が大学に入ったら結婚しよう。今から四年後の九月十九日に婚姻届を出そう」と言う。

「どうして九月十九日なの」呆然としている爽子に、

「僕の二十歳の誕生日」旭は大真面目である。爽子は、

「こんな瘤だらけ、ジャガイモみたいな恋人はいや」

と言いながら、旭を抱きしめた。

「旭さん。あなた、怖いということを知らないの」ため息をつきながらの、爽子の質問に旭は、

「いや毎朝明け方に、うなされて目が覚めると、敷布団が寝汗に濡れて、体の形に凹んでいる。それほど怖い目に遭った」

いつにない旭の真剣な言葉に、爽子ははっとした。

「今も、なの」

「うん、毎朝だよ」

爽子は、この子の年に似合わない行動力には、何か恐ろしい経験と葛藤があったに違いない、と思った。旭を自分の家に招き入れ、向かい合ってソファーに座った。

旭は語った。

「二年前、中学二年生のとき、夏休みが終わって間もなくだった。僕の父親は農業が嫌いで、事業がしたい、といろいろ手を出してみては、中途半端な仕事ばかりで、農協に大きな借金を作っていたが、とうとう農協から、『これ以上は貸し出せない』と断られ、僕の学用品も買えず、弟と妹の給食代も払えなくなってしまった。

僕は学校を早退して農協へ行った。農協の組合長は僕の親友のお父さんで、僕の父親とも親しい人だった。僕を見ると組合長は、

『困ったなー。こんなことをしたくないのだが、少しでも返済してくれないと強制執行を申し立てて、農地でも山でも競売しなければならない。職責上、もうどうにもならない』と頭を抱えた。

僕は組合長に、

『昔から僕のうちでは、困ったときには山の木を売って過ごしてきたそうです。今は材木が売れないそうですが、少しでもお金になりませんか』と聞いてみると、

『椎茸のほだ木が売れる。安いが、楢やくぬぎを伐って売れば日当くらいにはなる。いや、元手要らずだから、能率の上がる道具を使えばかなりの収入になるのではないか』と教えてくれた。

父親は道具の好きな人で、使いもしないものが物置にいっぱいあって、その中に、チェーンソーがあった。家に帰るとすぐに、長い柄の鎌とチェーンソーを持って山へ行った。手入れされずに長いこと放って置かれた里山は虻(あぶ)、蜂、蚋(ぶゆ)、やぶ蚊、蛇の巣である。たまには猪もいるという。葛(くず)や藤で覆われた里山の怖さは、そこに身を置いてみなければ分からない。

いったん家に帰って、手甲と脚半、軍手、菅笠を着けて出直した。地面や草を鎌の柄で叩いて、蛇を追い払いながら草を刈った。日が差し込むところに蛇は来ないので、自分の領分を広げるように草を刈り進めた。うっかり蛇をつかんで手首に咬み付かれたこともあったが、ゴム引きの軍手と手甲を着けていたのでけがはなかった。

木の枝が茂った下に草はないのだが、日が差さないため、地面にも木にも、信じられないほどの蛇が居た。地面を叩くとススッと逃げるのだが、遠くへは行かない。木に絡みついた藤蔓や葛(くず)の蔓(つる)を伝わって無数の蛇が動いていた。木の根元に漸く近づいて幹を叩くと、見えない枝の上で蛇が逃げる音がする。「ススッ」と、音とも言えないけはいが不気味に伝わってくる。

歯を食いしばって、震える手でチェーンソーのエンジンを掛け、最初の木を一本切り倒した。蔓が数本の木に繋がって絡んでいたので、周りの木を大きく震わせながら木が倒れた。その時、木の枝から数匹の蛇が落ちた。幸い笠の上に蛇は落ちなかったが、山蛭が十匹くらい落ちてきた。

木を二本、三本と伐り進めるうちに蛇の数は目に見えて減っていった。

その夜、夕飯を食べ終わらないうちに、居眠りをして叱られ、早々に寝てしまった。

夢を見たのは明け方だった。四方八方から蛇が向かってくる。逃げ場がなく立ちすくんでいる僕に、いっせいに近づいてくる蛇の群れ、堪らず僕は悲鳴を上げた。

自分の悲鳴で目が覚めてみると、体中が汗で濡れていた。敷布団が体の形に濡れて凹んでいた。パジャマを脱いでも気持ちが悪く、風呂場でタオルを絞って体中をぬぐった。下着を着けて居間に来ると母が待っていた。母に昨日のことを話した。母は一緒に山へ行く、と言ったがあの蛇を母には見せたくなかったので、二日か三日、待ってくれるように説得した。三日目から母が分家の叔父と叔母を頼んで一緒に来てくれた。

学校を一週間休んでしまったが、その後は父親が、祖父母にひどく叱られて、山仕事をするようになった。伐った木の真直ぐなところは、切り揃えてそのまま農協に出荷し、太すぎるところや曲がったところなどを家の周りに運んで、椎茸の菌を植えた。このごろは、原木に菌を植えてから出荷すると、もっと高い値段で売れるし、原木のほかに椎茸も出荷できるので、何とか過ごせるようになった」

語り終わった旭は上気して、目がきらきら光っていた。

爽子は言葉もなく身を震わせていた。旭の童顔に隠されたしぶとさ、思い切った行動力、アンバランスな感じが始めて爽子の胸の内で矛盾なく理解できたのであった。

しばらく気を静めてから爽子は、立って机に行き、便箋一枚に文章を書いて旭に渡した。

それには、

「初めに言(ことば)があった。

言は神と共にあった。

言は神であった。

この言は初めに神と共にあった。

すべてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。

この言に命があった。

そしてこの命は人の光であった。

光はやみの中で輝いている。

そして、やみはこれに勝たなかった。」

と書かれていた。

「どう思う。旭さん」

「これ、聖書の言葉だね」

「そうよ。これを読んでどう感じるか、感想を聞きたいの」

「うーん、創世記のことかな。壮大というか、壮麗というか、美しい詩だね」

「素晴らしい感性ね、聖書を勉強したことがあるの」

「聖書は読んだことがないけど、映画でも見たし、小説の中でも読んだよ」

「あなたが夢で見ているのは自分の心の闇よ。その蛇はあなたの無念、悔しさでしょう」

「現実の蛇は逃げるだけ、つかむか、踏みでもしなければ咬むことはない。夢では追っかけて来る。夢の中の方が怖いよ」

「あなたなら心の闇とも、その蛇とも戦えるわ。それをお守りと思って持っていて」

旭はその便箋を折り畳んで、胸のポケットにしまった。爽子の姿がマリア様のように見えた。

旭は、この人は余りに自分とは違いすぎる。恋人というわけにはいかないな。あこがれの人に、一度だけでも抱き締めてもらった。それだけで満足しなければならないかな、と思った。

便箋を入れた胸ポケットを押さえながら、

「これ、ありがとう。さようなら」

と言って外へでた。

旭は自分の思慮のなさを悔いていた。暴漢から爽子を助けたときも、今度のことも、もっと穏当な方法があった。大声を上げるだけでも良かった。父親の意気地のなさを見たときの、やりきれなさをぶっつけただけ。本当は、自分を傷めつけたかったのかもしれない。

めっきり寒くなった風を背に受けながら、僕はもう子どもじゃない。分別をしっかり持って、一人前の大人にならなければ、と旭は思っていた。

爽子は、毎朝夜明け前に旭を襲うという、蛇の群れを想像して、肌に粟を生ずる思いだった。

今までおくびにも出さず、いつも間延びした笑顔で、いざというとき、思いもかけない大胆なことをする旭を、今更ながら『凄い男』と思った。

旭という、目のきらきら光った『男』のために爽子は、彼女が信仰する神に「旭の心の闇を神様の愛で明るく照らしてください。旭を襲う蛇を追い払ってください。」と繰り返し、繰り返し祈った。

(了)

(平成二十二年栃木県芸術祭文芸賞

創作部門奨励賞受賞作品)

小説

山のふところ ―― 風の子証太 ――

口をすぼめて「ヒュー、ヒュー」と、かすかな声を立てながら彼は走っていた。

山の斜面の踏み分け路を駆け下り、谷底の小さな流れを飛び越えて、その先の斜面を駆け上り、勢いの鈍ったところでくるっと向きなおり、また来た方へ走りだす。そんなことを彼は何回も繰り返していた。

「風の話を聞くんだ」と彼は言う。「ヒュー、ヒュー」風に話しかけては、風に答える彼の言葉である。

高い山の峰から滝のように流れ下り、本流に合流する百メートルほど前で、急に開けた谷川の両側には低い灌木と笹や萱等に交じって、野茨やつる草なども茂っていた。その中の踏み分け路もそれらの植物に消されそうに細っていた。

冬は谷の上から風が吹き下ろし、夏は本流の両岸が温まり、上昇気流が吹き上る。ここは風の通り路である。

夏休みが始まったばかりだった。彼の名は証太、五年生の元気な男の子である。細身な証太が、風に向かって走ると髪が逆立つので、家族や親戚からヤマアラシと呼ばれていた。

最近百メートルほどの距離から、この辺りに熊がいたのを見たばかりだったので熊よけの鈴と、メガホンにホイッスルを取り付け、向けた方角に音が強く届くように工夫したものを、腰に付けている。これも熊よけである。

一志証太は、三十戸の内半分は人の住まなくなった集落にたった一人の子供である。証太の父親は大学院修士課程を卒業して新しい森林経営をしたいと、この村へ来たのであった。

山村ならばどこも同じ、年寄りばかりの村である。人手不足の時代で若い人は皆麓の町まで出て行けば就職できる。山深い谷間の村に残ったのは年寄りばかりであった。

この村は広大な村有林を所有していた。「新しい山林経営を目指す」という証太の父、一志(いっし)義(よし)明(あき)は大きな期待をもってこの村に迎えられたのであった。

義明は村有林の管理係として村役場の職員になった。一九五〇年代から六〇年代にかけて松、杉、ヒノキ、ヒバ、唐松などを植林して、間伐も下草刈りもできないまま放置されていたものを、義明に任されたのであった。

村に住み着いて間もなく、義明は村長の口利きで和美と結婚して、この村にたくさん空いていた家の一軒を買って住むことになった。

遠縁の和美が勤めていた商店が閉店して、職探しをしているというのを聞きつけた村長が、好機逸すべからずと、強引にこの縁談をまとめたのであったが、一児証太を儲けて極めて円満な家庭を営んでいた。

三か村を合併してできた小学校は八キロも離れた所で児童は通学バスで通っていた。

「しょうたー」「しょうたー」と、日暮れ近くなって、母の呼ぶ声が四方八方から木霊して聞こえる。谷が大きく曲がったこの辺りでは、木霊が複雑に反響するのだ。

証太は家に向かって一目散に走る。一面の夕焼け雲の下二百メートルほど先の谷間から走ってくる小さな影に、大きく手を振ってから母は家に入った。

ちょうど帰ってきた父が入り口で証太を抱き止め、

「大きくなったなー証太。背丈は今年何センチ伸びた」

「五センチくらいかな」

「来年か再来年には、お母さんを追い越すだろうな」

「中学生になったら、お父さんだって追い越すよ」

「証太、またかぎっ裂きして来たんじゃないでしょうね!」台所から母の声が割り込む。

「証太、明るい所で見せろ。ほらっ。あーあ、両そでに何か所ものかぎっ裂きだ。このシャツはもう袖を切り落としてチョッキにしてやれよ」と、父が笑いだす。

「証太のシャツは全部チョッキと雑巾になっちゃうわよ」母の言葉に父は笑いながら、証太は首をすくめて、裏の井戸端で手足と顔を洗ってようやく二人が食卓に着いた。

すぐ箸に手を出そうとする証太を父が、

「行儀が悪い。神様にご挨拶して、お祈りしてからだ」と叱ると初めて姿勢を正して「はい」と言った。

食卓を整え終わって席に着いた母は証太の顔を見て、

「証太、その顔擦り傷だらけじゃない。目に怪我をしたらどうするの。どうしてそんな無茶をするの」と叱る。

「目はちゃんと瞑った」と言って、証太が瞑って見せたその瞼にも擦り傷があった。

「馬鹿! お前は自分の体を自分だけのものだと思っているの。おまえを身ごもった時だんだん大きくなるおなかを抱えながら、少しでも寝心地の良い布団に寝かせたいって、生地も綿も選びに選んで作り、肌着も服も全部手作りで産み月まで頑張って、痛い思いをして産み、お乳を飲ませご飯を食べさせ、一所懸命大きくしたのに、……それなのにちっとも自分の体を大切にしない」

「もういい。もう止めなさい。子供に恩を着せてどうする。証太だってもう分かったさ。もう止めなさい」と父がようやくなだめると証太も、

「ごめんなさい。もうしない」と神妙に謝った。

ようやくお祈りして食事になった。

「走りながら目を瞑ったら、足元に何があるか分からないだろう。浮き石があったり、木の根が出ていたり蝮(まむし)がいたりしたらどうする」

父が食事をしながら聞くと証太は、

「自分の走るところは、しっかり見てから走るから瞬きする間くらいなんでもない。蝮がとぐろを巻いていても首が伸びるのは三十センチか、せいぜい四十センチだから、避けるか飛び越える」と言う。父は言葉に詰まって咳払いをしてから、

「とにかく体に擦り傷なんか付けるな。お父さんもお母さんもお前を信じて、うるさい世話を焼かなかった。あれもいけないこれもいけない、なんて言わせるな」

「はい。よけて走るようにします」証太は神妙に答える。

「今まではどうしてよけなかったんだ」と父。

「熊だって鹿だってよけないで走るから。よけていたら突然出てきたときに逃げられない」

「熊が走るのを見たの」と、取り乱す母親。

「谷の縁にいたんだ。ホイッスルを吹いたら逃げて行った。だから必ず鈴を鳴らし、ホイッスルを吹いてから山へ入る」答える証太に両親とも言葉がなかった。義明は、エンジンや電動工具の音もするので心配はしていなかった。好奇心の強い猿は覗きに来るし、鳥は餌を探してもっと近くまで来る。しかし、熊が来るとは思わなかった。

翌日、義明は風が吹くと音がするように数か所の木の枝に空き缶をいくつも吊り下げた。

義明は家の近くの畑の周りに積んであった間伐材の細いものを使って杭を打った。杭は高さ一メートル、間隔二メートル、一周三十本ほどだった。障害物を避けながら走る練習場である。証太は喜んでその周りを縫って「ヒュー、ヒュー」と走り回っていたがやがて飽きて、まだたくさんある間伐材で、その杭の間に間隔も高さも不揃いに杭を打った。証太が幾日もかかって打った杭はぐらぐら動くものが多かったので、父の打ってくれた杭から横棒をくくりつけて完成した。

両親は、鹿でも捕って来て飼うつもりかな、と笑ったが翌日には、証太は杭の上を歩いていたのである。踏み外させては大変と、迂闊には声もかけられなかった。

「降りなさい」父が前に回り込んで静かに声をかけた。

「何、お父さん」と、跳び下りた証太。

「危ないことはしない約束だろう」

「うん。絶対踏み外さないように静かに歩いている」

「でも、何かほかのことに驚いたりしたら絶対じゃない。踏み外したら大事なところが潰れるぞ」

父の言葉に証太はけらけらと大きな声で笑い出した。

「何がおかしいの。危ないことばかりして。もう嫌!」

母は泣き出してしまった。

「泣くことはないよ。男の子ならだれでもやることだ。でもちょっと高すぎる」

父は杭を打ち込めるだけ打ちこんでから高さを切り揃える、すぐに作業を始めたが、六十本もの杭だから明日までかかりそうである。

杭の高さを半分くらいに切り段差を少なくした。これなら危なくないだろうと、義明は和美を納得させた。杭渡りに飽きると証太は父の仕事場に入り込んで、梁(はり)へ梯子をかけてブランコを作ったり、梁から梁へ板を渡し並べて屋根裏部屋を作ったり、山を走り回ったり、谷川で魚や沢蟹を探したり、退屈することを知らない。

証太は幼いころから一人遊びばかりしていたので、本を読んだり絵を描いたりするのが好きだった。早くから聖書を読みきかせられたり、読み方を教えられたりしていたので、読書は得意だったし、何を読んでも理解が早かった。

教科書は全教科、学年の初めに読んでしまうのが彼の勉強の仕方である。教科書以外の本が読みたくて、両親と日曜の礼拝に教会へ行き、帰りに図書館へ寄って本を選ぶのが楽しみだった。

中学へ入学した。中学は小学校よりさらに二キロほど谷間を下って盆地に近い所にあった。証太の家からの距離は十キロもある。中学にはスクールバスがない。近くに母方の伯父の家があるのでそこに泊めてもらい、週末だけ家に帰ることにした。

入学して間もなくのことである。昼休みに伯母が持たせてくれた弁当を食べながら外を見ていると、パンなどを買いに行く生徒が体格のいい二年生に捕まって、たかられているらしい。たかっていた二年生は上原剛という。柔道の道場へ通って高校生を相手に稽古していると噂されていた。たかりの噂は証太の耳にも入っていたのである。証太は弁当に蓋をして、教室から駆け出し、裏門を出て、たかりの現場を走り抜けた。走り抜けようとしたときに証太の思った通り、上原が証太に足を出して引っ掛けようとしたのを、軽く飛び越えてパン屋の駐車場へ走った。

証太にとっては蝮を飛び越えるよりも楽なことだった。上原を吊りこんでパン屋の陳列棚の間を走り回るつもりだった。たかりをする上原を見ないふりで商売をしているパン屋も、知らないはずがない先生も同罪に思えたので、隠しきれないような大騒ぎにして、村中から指弾されるようにしてやろうと思ったのである。

パン屋の駐車場へ一歩入った時証太は「叱られる。父さんにも母さんにも、それより神様に」と立ち止った。証太は力も強いし、すばしこい。人付き合いに慣れない証太が喧嘩したら相手に怪我をさせかねないので「自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ」と、両親から耳にたこができるほど言い聞かされていたのである。

急に立ち止まった証太に追いかけて来た上原がぶつかって、もつれて転がった。二人とも運動神経が抜群だったので怪我はしなかった。

「先輩。ここで殴りあったら補導されるよ。たかりの事もだいぶ噂になっているしね」証太が言うと、上原は咬みつきそうな顔をして、

「てめえ。どういうつもりだ」と凄む。

「その店の中へ飛び込んで陳列棚の周りを走り回れば先輩の事だから何処かへひっかかって陳列棚をひっくり返し110番へ電話されるだろう。もしかすると119番かもしれない。先輩にお灸をすえてやろうと思ったのさ。けど、や―めた」と笑った。

帰り道に待伏せしていた上原が、

「いっちょうタイマン張らなくっちゃ気が収まらねぇ」

と、凄む。

「上原先輩。道場の畳の上ならあんたが勝つかもしれないが、ここでは無理だよ」言うなり、証太が鞄を置いて道端の藪の中へ飛び込む。後を追って藪を潜ろうとした上原が、四つん這いになって、ようやく潜り抜けたところへ証太の足が飛んできた。顎に蹴りが入ったのである。ただし、空手の試合と同じで、寸止めである。

「負けた。すげえ奴だな。おまえは」

かすれた声で上原は呻いた。

「俺が呼んだのでもないのに、おべっかを使うやつばかり周りに集まって来るんで面白くなかったのさ。おい、証太。友達になろう」と言う。証太にも初めて友達ができた。

五月の初めまだ友達になったばかりだったのに、証太は上原を山へ誘った。

「登山かよ。何が楽しみであんなこと」と渋る上原。

「家の二階の窓から山を見ていると、岩からす―っと黒い煙が上がって、空へ昇ったと思うと薄く広がって消えるんだ。夕方天気のいい日にはよく見えるんだよ。あれが何なのかどうしても確かめたいんだよ。一緒に行ってよ、先輩」

「一人で行けねえのか。子供じゃあるまいし」

「だってキャンプしなきゃならないんだよ。周りの木に鈴を五つばかり吊って、キャンプファイヤを焚いて、寝袋で寝るんだよ。それは、夕方あの煙の位置を見ておいて、朝その処へ行って確かめるためなんだよ。場合によっては、命綱を持ってもらわなければならないから、どうしても一緒に行ってもらいたいんだよ」

「鈴を吊るって言ったな。何のための鈴だ」

「いけない。口が滑った」

「何だ、何だ。何の鈴だ」

「実は、熊避け」

「熊だとー! 本気でキャンプする気かよ。熊に食われたらどうするつもりだ」

「食われたらおしまい。どうしようもないじゃん」

「おい。やけになってんのか―、おまえ」

「だって先輩に見捨てられたら、しょーがないじゃん」

「なんて奴だ。しょーがねえ、ついてってやるよ」

証太の粘り勝ちである。

「ありがとう上原先輩!」

「剛でいいよ」

「たけちゃん。たけしちゃんの方がいいな」

「ああ。いいよ。おまえは、ノビ太だ」

「そんなぁ。僕は間抜けじゃないよ―」

「だが、ノビノビしてるよ」

「じゃ剛ちゃんはジャイアンだ」

そんなわけで証太と剛は、山へ登ることになった。

六月初旬のよく晴れた日、事前に伝えておいたので、お世話になっていた伯父の家に、父の義明が車で迎えに来てくれた。剛の家に寄って剛の両親に挨拶して、義明も一緒にキャンプすると説明して改めて許可をもらってくれた。

和美が「義明が一緒でなければ行かせない」と言ったのであった。昼までに充分時間があったので、準備万端整えて、午後一時に登山を開始した。

証太と義明が見当を付けた場所は、谷の向こうの絶壁だった。洞窟があるのかもしれないが、こちら側から見ても分からない。さしあたって風あたりの少ない木陰に、浅い穴を掘って火を熾(おこ)し湯を沸かす。

山の上はまだ日が当って眩しいほどの景色だが、日蔭の谷間は薄暗くなって、ムササビの飛ぶのが見える。

三人は手分けして黒い煙の出所を見定めることにした。向かい側の崖は日陰で、黒っぽい岩が真黒に見える。

「そろそろだぞ」義明の声に、証太も剛も緊張して辺りを見回している。

「見えた―」剛の声である。証太にも義明にも見えたが、それは真ん中にいた剛の正面の岩からだった。五十メートルくらいの距離を二人は駆け寄った。遠目に煙と見えたのは蝙蝠の途方もない大群であった。出てくる場所は暗くて見えないので、確認は明日にするしかない。

その夜、三人は焚き火を囲んで寝袋に寝て、顔だけ出して星を見た。その夜の星は三人にとって一生忘れられない思い出になった。

「ぅわー! 手が届きそうだ。ノビ太。星ってこんなにたくさんあったかな―」

「うん。うちの庭で見るよりずぅーっと多いなー」

「大きさだって、色だって、明るさだって一つ一つ違う。あっ、流れ星だ。俺、星座を覚えてまた来ようかなー」

「鈴も用意してね」

「おい! 鈴のほかに、ホイッスルもあったな。あれ吹いてくれよ」剛は急におびえた声で言った。証太は星に向かって力一杯ホイッスルを吹いた。

「星から木霊が返ってくるようだ」と証太は呟いた。

遅くまで話し込んでいたが、やがて剛の寝息が聞こえた。続いて証太も寝入った。

義明は、今日見たあの崖には大きな洞窟がある。あれだけ大群の蝙蝠が住む洞窟には、長い年月にわたって堆積した蝙蝠の大量な排泄物があるに違いない。この堆積物は分解して、リン酸塩が多く含まれた鉱物になっているはずだと考えていた。

このリン酸塩は輸入に頼っている大変貴重な肥料である。所有権の登記をすれば証太と剛、義明に「無主物先占」の権利が生じる。村有林の中にあるから村が半分、残りの半分を三等分することになる。村のためにも子供たちの将来にも大きな財産である。義明は明日早朝にサンプルを採取して、母校の研究室へ分析を依頼しようと考えていた。

証太も剛も、蝙蝠の糞という宝物を発見したら、そしてその価値を知ったら何と言うだろう。蝙蝠の糞が宝だなんて。二人で笑い転げるだろう。義明はついさっきまでの、二人のユーモラスな会話を思い出して、笑いながら薪をくべ足した。

焚き火を絶やさないようにしながら義明は神の恵みの大きさを想い、祈りながら夜を明かした。

翌日、義明の思ったよりずっと大きな洞窟が見つかった。

分析の結果、蝙蝠の排泄物はリン酸塩を多く含んでいた。村の事業として採掘し、農家に売り出された。最初の一年間は搬出のためのロープウエーの敷設に金がかかって大きな投資をしなければならなかったが、二年目にその費用を捻出でき、三年目には百万円、四年目からは年に百五十万円ほどの配当があった。

証太も剛も、その配当で高校、大学までの学資が間にあったし、義明は隙間風の入る家を普請できて和美に感謝されたが、それは後の話である。

証太は理科が好きで、特に実験が大好きだった。授業時間が終わってわずかな休み時間に自分から志願して、実験に使った器具を丁寧に点検し、洗って棚に納めるのを楽しみにするようになった。先生の信用を得てからは、放課後にも器具置場の鍵を借りて、丁寧に点検して傷のあるものを選り出して先生に報告したり、品目別に整理して目録を作って棚に番号を付けたりして、一覧表を作り先生を喜ばせた。

中学の理科室の整理が一通り済むと、寄宿させてもらっている伯父の家の隣にある株式会社タナミの自動車修理工場を見学させてもらった。

この工場では、自動車ばかりではなく、トラクターなどの農機からブルドーザーやショベルローダーなどの重機まで扱っていたので証太には興味津津だったのであった。

伯母と「決して機械に触れない。邪魔をしない」と固く約束して、隣の田波社長に頼んでもらい、授業が終わると急いで帰って、工場内の中二階へ登る階段に腰掛けて、何時間も仕事を観察していた。

二、三日経つと工場の従業員とも親しくなって、終業時に掃除を手伝うようになった。そのうち見学をやめて、使っていない機械の周りなどを丁寧に掃除して、ナットやボルト、溶接棒や、工具なども拾って分別して、空き箱に整理しておくと作業者が大喜びした。

高校へ進学したらこの工場でアルバイトをさせてもらおうと、観察していたのだが、持ち込まれた自動車やトラクターを裸にするように、あちこちを取り外したり、新しい部品や、外した部品を綺麗にして取り付け直したり、微妙な調整をするのを見ていると時間のたつのが早い。作業者は例外なく跡形付けが嫌いである。証太が手伝うと、彼に任せてさっさと次の仕事にかかる。

証太は中学と同じ町の高校へ進学した。高校では学科試験と運動能力のテストがあった。この運動能力テストで証太は抜群の力を認められた。

サッカー部、体操部、陸上競技部から熱心な勧誘があったが証太は見向きもしなかった。機械工場でアルバイトをしたかったのである。夏休み前は我慢して、化学の実験用具の管理をさせてもらった。

夏休みになって工場へ行くと、社長をはじめ皆が歓迎してくれた。証太は整理整頓と掃除の係りになった。工場は広いし、いたるところ油だらけである。床の油は作業者の足を滑らせるので危ない。最初の仕事は油の拭き取りである。油を拭いた布は重ねておくと熱を持ち火事になることがあると、工場長が証太に教えてくれた。知らないと危ないのである。床を掃き、落ちているボルト、ナット、ビスなども新しいものと古い物、材質ごとに整理し、工具も使い易いように整理すると目に見えて能率が上がる。

「どうだ、私の後継ぎにならないか。君も知っての通り、私には男の子がいないんだよ」と田波社長が言う。「他にやりたいことがありますので」と断ると、向こうで聞こえないふりをしていたひとり娘が、ぷっと膨れて証太を睨んだ。まだ中学生である。

夏休み中は毎日八時間働き、手番をしたり、簡単な作業をさせてもらったり、機械や工具を使わせてもらえるのが嬉しかった。

中学一年生の時に発見した「洞窟の肥料」の配当があったのでパソコンも買えたし、機械、工具の本も買うことができた。工場で毎日している作業について、工業高校の教科書や機械の説明書のほかに、インターネットで機械工具のカタログを手当たりしだいに集めて読みふけった。

「証太ちゃん。社長さんに後継者にならないかって言われて、断ったんだって。美津子ちゃんが当たり散らして困るって、隣の小母ちゃんがこぼしてたわよ」と伯母がからかう。

「どうするの」と聞かれて

「僕は何か新しいものを作るのが大好きで、機械工場は願ってもない良い話だけど、お父さんの手助けになる仕事をしたいんだよ。この間、ショベルローダーのシャベルを鋏に取り替えて、軽量鉄骨が切れるようになった「軽量鉄骨建造物解体用の機械」を見たんだよ。あれを買って木を切れるようにしたいのだが新しい物は高いから古物を探したいと思っている。それを整備して使えるようにする、そのための知識と技術を覚えるためにアルバイトをしているんだよ。

それと、山の高い所に軽量鉄骨で櫓(やぐら)を組んで、麓までワイヤーを張り、材木の搬出装置を作ることを考えているんだけど、技術を覚えて、まず実験的な小さな物を作りたい。

それに、今はお年寄りばかりになってしまった村の人たちを、お父さんもお母さんも一生懸命にお世話している。毎月のように葬式があって、三か村で経営している葬祭センターへ村の職員が応援に行くのだが、働ける人は少ないのでお父さんばかりか、お母さんまでお手伝いに駆り出されるんだよ。

ディサービスの送迎なども交代でやっているし、村の人と顔を合わせると頼まれごとが多くて、それだけで毎日が過ぎてしまうらしい。本業に打ち込めないのを見るのは悲しいよ。何とかしなければ」と、いつものんびりしている証太が、頬を紅潮させて話し始めると止まらない。

証太の両親に本来の仕事をさせたいという一念に、伯母はほろりとしてしまった。

証太がインターネットで調べると、驚いたことに古物のショベルローダーがたったの一円で売り出されている。運搬にも費用がかかるし、スクラップにするにも解体して材質別に分けなければならないのかもしれない。それにしても一円とは呆れてものが言えない。

翌日伯母が田波夫妻に話すと、

「証太君には例の配当金があるだろう。どれくらい出せるのかな。土木屋の倒産で重機の競売(けいばい)は珍しくないから、ショベルローダーも探せば手に入るが、問題は金額だよ。学校から帰ったら工場より事務所へ来いと言ってくれ」田波社長は大乗り気である。

伯母からその話を聞いて証太は株式会社「タナミ」の事務所へ行った。

社長に、現在証太の銀行口座に二百万円ほどの貯金があることを話して「山林の作業に使えるように整備する費用まで加えて二百万円くらいで買える物があるでしょうかと」期待を込めて相談した。田波社長はドンと胸を叩いて、

「任せてくれ。早ければ三か月、まあ半年くらいのうちには間違いなく見つけてやる。安いだけではだめだ。良いものでなければだめだ。こんな相談に乗ってやれるのは商売冥利に尽きる」と興奮気味であった。

進路を考えなければならない時期になっていた。証太は林業について学びたいと思って資料を集めた。インターネットで検索しているうちに「オーストリアの森林教育・森林技術者の育成と支援」という、七十ページもあるオーストリア政府の広告が出て来た。

証太は興奮した。道はあるのだ。自分で探しさえすればいくらでも道がある。

「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。だれでも、求める者は受け、探す者は見つけ、門をたたく者には開かれる」証太は「心をつくし、精神を尽くし、思いを尽くして」主に祈った。

村の老人問題に追われて本来の仕事もできない父親を側面から応援することができるかもしれない。

大学は森林関係か、木屑や木質ペレットを使用する発電装置を使えるように電気関係か、機械工業の大学へ進学して勉強しよう、と模索を始めた。証太が子供のころから進学したかったのは父義明の母校で、父と同じ「森林経営」なのだが、村の実情はそれだけではどうにもならなくなっていた。

証太は間伐材や木屑で発電したり、その電気と木材を提供したりして木工業の工場を誘致すれば、雇用を生み出すこともできると考えていた。親の介護のために仕事をやめて単身で帰って来ている人もいる。雇用があれば一家そろって帰ることもできる。大きな資金を動かす力もないので証太は「せめてこの貯金で鋏付きのショベルローダーが買えれば」と焦っていた。一か月も経たないうちに伯母を通して「いい出物があるので見に行こう。学校から帰ったらすぐ来てくれ」と田波社長から言伝があった。鞄を放り出して社長の所へ行った。

「実物は見てないが、話の様子では申し分ない。一緒に行って物を見よう。契約するなら印鑑が必要だよ。すぐに行こう」と社長が意気込んで言う。「あなた、変なものに引っかからないようにしてよ」と社長夫人に注意されて「何を言うか! この俺が重機の見方を知らないとでも言うのか」と一喝して、証太を促す。印鑑も預金通帳も内ポケットに入っているので社長の車の左に乗せてもらった。証太は胸のときめきを抑えられなかった。

倒産した土木会社の事務所に「破産管財人事務所」という小さな看板が掛けてあった。社長の後から中に入るとすぐにその管財人らしい人が、

「まあ、物を見てください。業者に仕事が増えても人手が集まらないので、せっかくの出ものに手が出せないのですよ。二回も競売に掛けたんですが入札不調でした。

去年までは競売で二百万は下らなかった物が、百万でも入札不調で困り切っているんですよ。あらかた整理が付いたのですがこれだけが残ってしまって。八十万なら『棚から牡丹餅』でしょう」と雄弁に売り込む。

「玄翁(げんのう)はありませんかね。私は整備屋なんで、音を聞いてみないと納得できないんですよ。すみませんね」と玄翁を借りて、足回りなどを叩いて音を聞き分けている。

「一志君、私は良いと思うがね。君しだいだよ」と、田波社長が耳打ちする。

「はい。僕もこれがほしいと思います」田波社長にうなずいてから、

「このシャベルですが、建築物解体用の鋏のようなものに取り換えられませんか。そう言う物がありませんでしたか」

管財人は倉庫の戸をあけて、

「残っているのはこれだけですが」と見せてくれる。

山積になったガラクタの上にシャベルと取り換えられるフォークがあって、これは良いと証太が引っ張り出してみると、その下からブルーシートに包まれた鋏が出て来た。鋏と言っても歯の長さが五十センチもあり、厚物板金剪断用のシャーリングである。

「これがほしかったのです。これも!」証太は歓声を上げた。フォークと鋏を付けて八十万円と言うことになった。管財人の言う通り二百万円でも安い買い物をアタッチメントを付けて、向こうから八十万円と値引きしてくれたのだった。

所有権が『一志証太』の名義になった車検証ができて、日曜日に「タナミ」の社員で免許証を持った人に、トレーラーで父の作業場まで運んでもらった。

「あの『ヤマアラシの証太』が、まだ高校生なのにショベルローダーを買って父親にプレゼントしたそうだ。しかもシャベルと取り換えて大木でも切れる鋏を付けてあるそうだ」村中で大変な評判になった。村役場の職員が誰言うともなく「証太ちゃんの気持ちを察して、老人介護の事は何とか我々で頑張って、一志さんに本来の仕事をしてもらいましょう」と言うことになった。

義明が切って積み上げてある丸太に菌種を植えておけば、来年春には小さな椎茸がいっぱい出て、村営の「道の駅」で良い値で売れ、村の手数料収入になるのである。ホダ木の売り上げだけではなく、村の人がそれを買って、椎茸を収穫して道の駅で売れば、その売り上げからも手数料が上がるので、村には二重の収入になる。そういう義明にさえ介護の手伝いをさせなければならないほど、老人の世話が多くなっていたが、村の職員の総意で、義明は本業に専念できることになった。

義明は隣町のハローワークに申し込んで、中年以上の健康な人を五人ばかり雇って、遅れていたホダ木を切り揃えて菌種植えを始めた。ホダ木は菌種を植えなくても売れる。義明はさしあたりそれを売って人件費分を賄った。赤字を出さない限り村から任されていたのである。

村の出身者から雇ってもらいたいと申し込みがある。一人、二人と雇用が増える。「限界集落」としては明るい話題である。ショベルローダーの運転は、免許を持った七十代の人がいて、若い人が雇えるまで伐採作業をしてくれることになった。ショベルローダーは急斜面を登り降りして作業できるし、驚くほど能率が上る。

証太は木枠を組んで太い針金を山の麓まで張って、ロープウエーを作った。同じ針金を切ってその両端を曲げて、鉤にして丸太を吊り下げてやると、山の上から麓まで勢いよく丸太が走る。普通のロープウエーのようにワイヤーが動くのではなく、針金に引っ掛けた鉤が滑って動くのである。

村有林は広い。広葉樹はほとんどホダ木になる。針葉樹は真直ぐに育っていれば建築用材になるが、曲がってしまって役に立たない物が多い。間伐などの手入れをしなかったからである。切りっぱなしになっていた物を集めて薪にしてあるが使う人がいない。

針葉樹の杭に使える物は、山の崩れ地に打ちこんで土の崩落を防がなければならない。義明は気にしていたものの、これまで手が回らなかった。防災のため急がなければならない仕事である。ショベルローダーは大きな味方ができた思いである。証太の買ってきたショベルローダーは人手の十人分から、仕事によっては二十人分もの働きができる。これに励まされた老人たちが希望を持って「まだまだ働ける」と活気が出て来た。

証太は工業大学を選んだ。林業は工業と農業と三業種が密接に結びつかなければ先が開けない、と証太は思ったのである。

証太は大学から百キロ近い道をオートバイを飛ばして週末ごとに帰るようにしている。村のこと、両親のことが気になって仕方がなかった。老人家庭では、家の傷みが目立って、放っておけなくなったので田波社長に頼みこんで、高所作業車を手に入れ、屋根の修理や、屋根にかかる大きくなり過ぎた庭木の枝打ちなど、証太が始めると誰かが引き継いでくれる。

証太は大学に六年も在学した。更に大学院修士課程に進み、卒業した時には二十六歳になっていた。就職するつもりはなかった。輸入木材に対抗できる林業だけを考えていた。有り余る木材とバイオマスを組み合わせた企業ができないか。参考になる情報はインターネットに読み切れないほどある。

原油市場が高止まりで、電気料もまだ上がるだろう。一番良いタイミングと思ったのだが大きな資本が要るのに、不安な様相も報道されるようになってきた。

アメリカで今まで採算が取れないために顧みられなかったオイルシェールからの石油採掘が、原油高のためににわかに注目され、多くの企業が参入しているという。間もなくアメリカ合衆国は世界有数の産油国になると予測される、と新聞は伝えたが、世界最大の産油国、サウジアラビヤが原油産出量を増やし、世界の原油高に水を差したので相場が一気に下がってしまった。

永い将来を考えれば、いつまでも原油が安く入るわけではない。国内で一定量のバイオマスを保護する必要があることは明らかなのに、日本の政治では話題にすらならない。

証太は、二十六歳にもなって将来の方向が決まらない、と思うと気が重かった。気分を変えようとスニーカーをはいて外に出た。

一台のバイクが近付いて止まった。皮ジャンに皮ズボン、フルフェイスのヘルメットを被っている。ヘルメットを脱ぐと田波社長の一人娘、美津子だった。社長から後継ぎにならないか、と言われて断った時から、笑顔を見せられたのは初めてだった。しばらくぶりにしかもこんな意外な姿で。美津子の笑顔は証太をときめかせるに十分だった。

「父が経理を手伝えって言うのよ。バイクに乗ってもいいかって条件を付けたの。一緒に走らない」

美津子の誘いに乗って証太も、革ジャンに着替えてバイクを押し出す。

「どこへ」

「人通りの少ない道が良いわ」

「僕の村へ行ってみようか」

「いいわ」嬉しそうに美津子が笑う。

「注意してゆっくり走ろう」

証太が先に路地を出て郊外への道を注意深く走る。郊外から旧街道へ。バイパスができてから交通量が減って走りやすい。川の見える所でバイクを止めて、お茶を買って河原へ下りる。

美津子が小さな芥子坊主を摘んで、

「かわいいわね」と言いながら指先でくるくる回す。ナガミヒナゲシである。

「かわいいのにね。意外に怖いんだよ。これがはびこるとほかの草を駆逐してしまうんだよ。セイタカアワダチソウのようにね」

美津子はそれ皮肉、と言いたそうな、でも何も言わずその芥子坊主を口にくわえ、まだ柔らかな草を踏んで流れに近い方へ歩く。

「この頃気が付いてみると芥子だらけだ。この二・三年あまりに増えるんで気になっていたんだよ」

証太の空気の読めない発言に何とはなしに気まずくなって、しばらくあたりを走り回っただけで帰って来てしまった。

証太は淋しかった。いつも前向きで何でもしたいようにして、後悔したことがなかった。それなのに今は何か虚しく、切なかった。

他の人はみな自分の目標を持ってそれに向かって励んでいるのに、自分だけが取り残されてしまった。父親を助けたいというのは果たして自分の夢と言えるのだろうか。

気分を変えたくて、またスニーカーをはいて外に出た。歩く時はいつも前を見て山や雲を見ていたのに、今日は足元だけが目に入る。

歩道の植え込みにも、道の外側にも薄いオレンジ色のヒナゲシが咲いている。美津子が摘み取ってくわえていたあの芥子坊主のナガミヒナゲシである。地中海沿岸から中欧原産の帰化植物で、一つの芥子坊主から二千個近い種をばらまくという。更に悪いことには、未熟な実からも発芽するということである。アヘンになるアルカロイドを含んでいないので、殖えるままに放置されているが、ヒナゲシは「アレロパシー活性」が強い。「アレロパシー活性」とは「根から他の植物を阻害する物質を出して自分たちだけが繁殖する」性質をいう。いかにも外来種らしい忌まわしい性質である。

道路沿いにどこまでも続く一見可憐なこの花を見ていると証太は気分が悪く、小学校から高校までの同級生だった小日向惣治に電話をしてみた。証太はいつも穏やかな笑顔を絶やさなかった惣治が懐かしく、声を聞きたかったし、農大を出た惣治の意見を聞いてみたかったのである。

証太と同じ村の、南側の谷間(たにあい)で山林地主の家を継いだ惣治は、認知症になってしまった母を、内縁の妻文子に看てもらって、芹やクレソンを摘んでは売って生計を立てている。山の枯れ草や藪を刈り払って収益を図る、積極的な山林経営者である。

山はきれいに刈り払って日が当たるようにすれば山菜が出る。茸も出る。文子の助けを得てからの惣治は目覚ましい働きぶりであった。惣治は久しぶりに聞く証太の声を懐かしみ「惣ちゃん元気」と、小学生の頃の呼び名での呼びかけに惣治も「うん。証太ちゃんも大活躍だね。村中で評判だよ」と答える。

「評判とか噂はいつも大げさでね、父の手伝いをしているだけだよ」

「証太ちゃんらしいよ。でもね、ほんとに皆喜んでるよ。実はね、僕は今、文子と一緒に住んでいるんだよ。母の世話をしてもらって、おかげで働ける状態なんだ。近く内輪で結婚式を挙げたいんで、友人代表で出席してよ」

村内であり、同級生である。文子との間は周知のことだった。

「友人代表とは名誉だなー。喜んで出席させてもらうよ」

久しぶりなので話が尽きない。しばらく話した後で証太が、

「道路沿いにいっぱい咲いているナガミヒナゲシだけど、芥子の一種なのだから突然変異とか薬物や放射線による人為的な変異、それに遺伝子の操作によって創り出す変種などで、阿片になるアルカロイドを作る可能性はないだろうか。広がり方があまりに異常だから不気味に思ってね。君は農大出だから教えてもらいたいと思って電話したんだよ」

「本当にあの繁殖力とアレロパシー活性はすごいよ。僕も気味が悪いと思うよ。けど、アルカロイドは生産できないと思うよ。可能性はゼロではないが、限りなくゼロに近いな」

「惣ちゃんがそう言うのなら安心していいか。あ! 結婚式はいつ」

「まだ決まっていない。決まったらすぐに電話するよ」

「じゃー、招待状が来るのを待っているから」

上原剛は大学を卒業すると警察官になった。地元の県警に入ったので、柔道場の先輩が何人もいて、生き生きと働いていた。彼にとって警察官は天職だった。

ちょうどそのころ、剛は彼の勤務している警察署の管内でまだ若い男の死体と対面していた。その男がホームレスであることは地域の交番の巡査が知っていた。就活にも生活保護の申請にも住所が決まらなければ手続きが始められない。事情を知って交番の巡査が安いアパートに入居できるように口添えしたのだが、入居させてくれる家主がいなかったという。

その男は証太と惣治が話題にしていた、ナガミヒナゲシのまだ青い芥子坊主を胃液と一緒に嘔吐して窒息死していた。剛が駆け付けた時には数人の制服警官がロープを張り、野次馬を押し返しその中で刑事が死体を検分していた。

小さな芥子坊主と胃液の混じったものを吐き、大きな目を見開き、空をにらんだその死に顔はただ事ではない。どうしてこんなものを、これほどたくさん飲み込んだのか、胃の中もいっぱいで腹部が異様に膨れている。奇怪な事件として報告され、吐瀉物は分析に回され、遺体は解剖に回された。あのヒナゲシにはアヘンの成分はないというのが常識であるが、剛には納得がいかなかった。

剛も小日向惣治を思い出した。惣治に聞けば何か分かるかもしれないと、惣治の電話番号を聞くつもりで証太に電話したが話し中だった。しばらくして、ケータイに着信記録があったからと、証太から電話がかかった。剛とは会ったり電話したり緊密な付き合いが続いていたので、

「小日向惣治君の電話番号を聞きたいのだが」といきなり用件に入る。

「今の今まで惣ちゃんと話していたんだよ。何事なの」

「事件の事で、近頃道端にいっぱい咲いているヒナゲシの事を聞きたいんだよ」

「僕もそのことを聞いていたんだよ。どんな事件なの。話せないことなら聞かないけど」

「若いホームレスの男が青い芥子坊主をしこたま食って、反吐を吐いて死んでいたんだよ。胃も大きく膨らんでいて、吐瀉物のために窒息死したんだが、何故あんなものを食ったんだろう。もしかして、アヘンを含んでいるのかも、って思ったものだから」

「ちょうど僕もあのナガミヒナゲシの事が気にかかって、あれがアヘンを作る可能性がないかを聞いたんだよ。惣ちゃんは、『突然変異でも、遺伝子操作でもその可能性は限りなく0に近い』と言っていたよ」

「誰でもそう言うのだが、あの死に方を見ると絶望の深さが想われて堪らないんだよ。貸家、アパートも昔とは違う。不動産管理会社が管理していて、失業や、怪我、病気など、どんな理由であれ、家賃を二か月も滞納すると立ち退きを迫られる。立ち退かせるのを専門にしている者もいるんだよ。運が悪いだけで、自分が悪いことをしたわけでもないのに、一旦ホームレスになったというだけで社会からはじき出されてしまう。受け入れてくれる所のない人が増えているんだなー。こんな自殺がもっと増えるかもしれない」警察官として世間を見て来た剛の述懐である。

村では働ける身体と働く気があればいくらでも仕事がある。豊かではなくても生きていくことはできる。山村の暮らしも悪くはないのである。都会と山村の間に疎通する機構ができないものかと証太は思う。

本屋に入った。そこで「『里山資本主義』―藻谷浩介・NHK広島取材班―」という本が目に入った。立ち読みしているうちに止められなくなり、その本を買って帰って読んだ。

「木屑で発電し、石油・石炭の値段に左右されない地域経済を営む町がある。超高齢化社会の島で、自分も地域も利益を上げる方法が生まれた。オーストリア等ではエネルギー革命が起き、木材が今後の経済を握った」と事例が表紙に書かれていた。

オーストリアでは、現に木材による九階建までの高層建築も建てられているという。木質ペレットの炉が自動制御できるほど進化して、バイオマス発電はもとより、個人の家の暖房から冷房にまで使われているという。森林の伐採も再生可能な量を計算して計画的に行い、ロシアからの天然ガスの輸入を減らしているという。外国に払う金が国内で運用される。GDPの中で占める割合は小さくても国内が潤うのは大きな意義がある。ペレットには、製材した残りの木屑も木の皮や竹も利用できる。森林の産物のほとんどが資源になる。生産が軌道に乗れば雇用も生まれる。森林は再生可能な無限な資源である。荒れ果てた故郷が豊かな村に生まれ変わることができる。

「東日本大震災」の時証太は、たまたま家にいて父がテレビで津波の猛威、原発の爆発、避難先に雪が積もっているようすなどを見て、涙を流していたのを思い出した。父は今年五十六歳である。あの時父の涙を見て、証太は初めて父の老を感じたのだった。これからは側にいて自分が先に立って働こうと思った。

ビニールハウスで使う燃料代が高騰して、農家が困っている。灯油の値段が下がったと言っても四年前よりまだ高い。五十万円くらいでペレットが使える「ビニールハウス用のボイラー」が買えるという。最初は一台でいい、すぐに手配しよう。

村の老人所帯で比較的現金支出の多いのは、ストーブと台所の燃料代である。使いやすい薪ストーブさえあれば燃料代は要らない。それぞれの家に合った使いやすいものを作ろう。

どこの家も土間が広い。一台で料理も暖房もできる薪ストーブを工夫しよう。

『里山資本主義』に出ていた「エコストーブ」もインターネットに作り方が出ていて、証太が作って試すと大変具合が良い。講習会を開くと大勢の人が集まり、手伝い合ってたちまち何十個も普及した。

枝や木屑や曲がった針葉樹を燃料にして暖房費や台所の燃料代をゼロにするのである。灯油代の値上がりにうんざりしていた村の衆の期待は大きかった。村中の人が燃料代をゼロにしようという一つの目的で働いたので、村に活気が戻ったようだった。山里の冬は早く来て厳しい。その上、どっかりと頭の上に座り込む。毎年この時期に「この冬を越せるだろうか」と不安にふさぎこんでいた老人たちも、知恵を絞って冬を迎え討とうとしているのである。

老人でも、一日に二時間や三時間ならば働ける人は多い。熱源さえあればあとは自給自足できる。米、麦、豆はもちろん、野菜、鶏卵、ヤマメ、岩魚も獲れる。山菜、茸は取り放題である。現金は国民年金でも足りる。足りないものは近所隣りで融通し合える。多少不自由はしても生活は豊かなのである。

証太は、韓国を旅行中に見た急な坂道を電動車椅子で登り、山腹の畑に出て草取りをしていた老人の姿を思い出していた。

背が曲がっていても、腰が曲がっていても、できることがあるのだ。家族の一員としての自分の役割とプライドを持った生活こそが大切ではないか。

老人の働きを助けるような機械、機具、補助具の工夫など出来ることはいくらでもある。証太は確信した。自分の生きる道はあの谷間の村にある。

証太の心はもう谷間の我が家に飛んでいた。

「ヒュー、ヒュー」風の音が聞こえる。山と谷と父と母が待っている。

証太の中の少年の心が歓声を上げている。

(了)

(平成二十七年度栃木県芸術祭文芸賞

創作部門準文芸賞受賞作品)

山のふところ ―― 泉あふれる

――

むっくり、むっくり、むっくり

ポコッ ポコポコッ

噴き上がる清水が

地の中を、地の表を流れる

根を温め、芽を膨らませ

ちろちろ さらさら

失意のものに温かく

昂ぶるものを戒めて

噴き上がる泉の水は

主の御言葉

「今日はー惣ちゃん。お母さんの具合はー」

あの元気な声は文子である。

小日向惣治は絶望しきって、昨夜の夕飯も食べず、昨夜と今朝未明に母親の、おむつを取り替えて今朝も、もう替えてやる時間と思いながら、寝床を出ることができなかった。祖父、祖母が、二年おきに亡くなり、五年たって先月、父が亡くなった。今は母が寝たきりになって、惣治の目先は真っ暗になっていた。

祖父の亡くなった時父は、祖父の戒名に院号を付けると言ってきかなかった。白菜の栽培で多少の収入があったのはその二年前までで、連作の害が出て白菜が結球しなくなり、ほかにめぼしい作物ができないまま試行錯誤を繰り返していたときだった。祖父に続いて祖母の介護に追われ母も姉もほとんど田畑に出られないので、父と惣治だけが田畑に出ていた。

惣治はパートに出て現金を稼ぎたいと言ったが、父は絶対に許さないで農業に従事するように強要した。

「菊の花がいい値で売れるそうな」「グラジオラスがいいそうな」父が人伝に聞いてくる情報など疾うに知れ渡っていて、作物はできても値崩れして肥料代くらいにしかならなかった。それに、花は咲かせても売り物になるようないい花は二割にも足りない。花つくりには年季がいるのである。

それでも父は見栄を張って、農協から百万円もの借金をして、院号のついた戒名を付け、祖母の時も釣り合いのとれないことはできないと、同じように借金したのだった。

父には若いころ脳裏に刻み込まれた、強い思いがあった。

「『非常のときに頼れるのは、田畑、山林などの土地だ。震災の時東京、大阪、名古屋などから、家の子、親戚ばかりでなく、名も知らない人まで伝(つて)をたどって頼ってきた。

頼ってきた人には誰でも食べさせて、背負わせて帰した。失望させて帰したことは一度もなかった』というのがお前のお祖父さんの口癖でな。お祖父さんの言う震災とは、関東大震災のことさ。東日本大震災もひどいものだ。原発の地震対策、津波対策だって万全なはずだった。

昭和の時代に作り上げた、インフラの寿命が尽きようとしている。補修に思い切って金をかけなければ、小さな地震でも、どんな災害になるか分からない。それこそ昭和二十年の敗戦時に匹敵する社会不安になりかねない。

そんな時、家の子、親戚が頼るのはこの家しかない。ここは小日向家の本家なのだ。今無価値に近い、山林五十ヘクタールは、その時に大きな価値を発揮することになる」といつも父が言っていたが、自分の生計が立てられないで、何の本家だろう。

乏しい収入からどう頑張っても、返済は滞り、借金は一向に減らなかった。父の葬儀の時には「戒名は要りません。俗名を書いた白木の位牌で結構です」と断った。

姉は相手が決まっていたのに父の介護のために結婚が遅れていたので、父の死後四十九日を過ぎてすぐ、両方の家族で形だけの杯ごとをして所帯を持った。葬式に続いて、姉がいなくなってから母は、ぼんやり座りこんでいることが多くなった。

「無理もない。今は気落ちして働けなくてもそのうち回復するだろう」と惣治は炊事、洗濯、掃除までしてから田畑に出た。「今は母と自分が食い繋げればいいのだ」と惣治は重荷を下ろした思いだったが、気がついた時には田に鹿が入り、実った米を食ってしまった。鹿の食い残した稲穂を、しごいて収穫したが肩に担げるくらいしか、残っていなかった。

年の暮れが近くなったある日、気がつくと母が臭いのである。お漏らしだった。すぐ風呂に入れ、町の診療所へ連れて行った。祖父以来の事情をよく知っている医師は、

「重荷を下ろした後の気の緩みがきっかけで認知症になる人が多いのですよ。このままではあなたが働けなくなってしまう。預かってくれる老人ホームがあればいいのですが」と気の毒そうに言う。

がっかりして帰ってくると家には農協の職員が待っていた。借金の催促である。

「自己破産するから家屋敷、田畑山林、全部競売してくれ。山林は五〇ヘクタール、あるよ」と惣治は居直った。

「冗談じゃない、こんなところ買うものがいるもんか。抱え込んだら税金だけ払うようになる」と農協の職員は、捨て台詞を吐いて帰った。

母は普通の食べ物は、のどを通らなくなって、軟らかく炊いたご飯に味噌汁をかけ、ミキサーにかけ、食べさせて寝かせた。惣治は絶望のあまり空腹も忘れて、敷きっぱなしになっていた自分の寝床へもぐりこんだ。

だるくて膝ががくがくするのを我慢して、夜中と明け方に、おむつを取り替えた。昨夜母には夕食を食べさせたが、自分は何も食べる気がしなかった。惣治は「このまま何も食べないで寝ていたら、母と自分のどちらが先に死ぬのかな」とぼんやり考えていた。