千葉百年後芸術祭・内房総アートフェス(千葉県木更津市・市原市・袖ケ浦市)

千葉県を中心に展開しているアートイベントである千葉百年後芸術祭。千葉県が誕生して百五十周年記念事業の一環として、百年後を考えるという芸術祭である。広大な千葉県の各エリアで開催されており、全てを回ろうと思うととても一日では回りきれないボリューム。

専用のHPがあるものの、そこだけは情報がよくわからないので調べてみたところ、百年後芸術祭には全部で以下のエリアがあることがわかる。

・内房総アートフェス(市原市・木更津市・君津市・袖ケ浦市・富津市)

・いちかわ芸術祭(市川市)

・佐倉市百年後芸術祭(佐倉市)

・山武市百年後芸術祭(山武市)

・栄町百年後芸術祭(栄町)

・白子芸術祭(白子町)

それぞれに会期が異なるのが特徴だろうか。市川市と佐倉市はほぼミュージアムを攻略しており山武市、栄町、白子町は遠方すぎるということで個人的に未開拓でかねてより興味のあった市原湖畔美術館を含む内房総アートフェスを中心に回ってみることに。アクアラインで木更津からスタートするため、ついでに木更津市の郷土博物館も(アートフェス会場ではないものの)一緒に行ってみようかと。

・木更津市郷土博物館/旧安西家住宅(千葉県木更津市・木更津駅)

木更津市の郷土博物館である木更津市郷土博物館、金のすずという名称を持っている。木更津駅からは徒歩で20分くらいだろうか。太田山公園の中にあり、その名の通り山の上にあるため訪れるのにはなかなかの勾配を登る必要がある。なお頂上にはきみさらずタワーという塔があり木更津市全土を見渡せる。

金のすずという名称は国の重要文化財に指定されている通称「金の鈴」という古墳出土品が木更津市内から発見されていることに由来する。木更津というとヤンクロックの栄えて野球部と怪盗団が活動していた港町として知られているが、郷土博物館ではそういった歴史は紹介されず、基本的には古代から近代に至るまでの歴史を中心に展開されている。

展示室は2フロアあり、入口から階段を降りた地下1階が古代から中世に至るまで、地下2階が近代や民俗に関する展示を中心としている。やはり三種の神器でお馴染みの土器・石棒・板碑、そしてなんといっても注目したいのは博物館の名称にもなっている金の鈴。金鈴塚古墳(かつては二子塚という名称だった)から発掘された金製の鈴をはじめとして、多くの出土品が重要文化財として指定されておりここに展示されている。珍しいのは博物館にも関わらず絵画が展示されているということ。古墳時代の木の道具たちを展示している企画展示室を抜けると、絵画の部屋が設けられており、房総の地を描いた絵画や書などが展示されている。

階段をさらに降りた地下2階では近世から現代にかけての紹介として、木更津市の誕生までにまつわる展示がされている。特に昭和時代には海軍の航空部隊が開隊すると木更津は「軍都」と呼ばれるようになった。太平洋戦争では米軍による空襲にも見舞われており、木更津飛行場からは「流星」が終戦日の午前にも特別攻撃に出撃した記録が残されている。

また海沿いにあったということで漁業についてもここで紹介。近江屋喜兵衛を代表に海苔養殖の紹介や、アサリ漁、炭焼きなどの関連する道具が展示されている。また、この地域で考案された井戸掘りの技術である上総掘りについてもここで紹介するコーナーを設けている。トイレは和式と洋式。なお、すぐ近くには江戸時代の中期から後期にかけて造られた古民家の旧安西家住宅も展示されており、こちらは内部まで入ることができる。

・クルックフィールズ(千葉県木更津市・木更津駅)

クルックフィールズは木更津市でありながら、だいぶ内陸へ入った山の中にある施設で、たどり着くためには山道を進まなくてはならない。千葉県というとこれまで港町のイメージが強かったのだけれど、ひとたび市街地を離れればあとは山。山地というほど高い山がが連なってはいない山間部に道を通しているというような感じ。集落が点在している場所の他はすれ違う対向車もまばら。

クルックフィールズのコンセプトは、自然の中でアートを感じようとパブリックアートが点在している他、自然を生かしたアスレチックや農業、畜産業などの体験ができる施設となっている。基本的には親子連れが多くいて、アートフェスの客層とは若干ことなる。受付も別になっているようなのだけれど、特に案内もないため両方の利用者が入り混じって長蛇の列になるという事態に。この辺りはフェスに対応した案内が不足していると言わざるを得ない。

クルックフィールズ内に今回のアート作品が点在しており、順番は特にないまでもおおよその経路を決めて行くのが妥当なところ。草間彌生やオラファー・エリアソンなど鑑賞が一グループずつになっている場所もあるので、その辺りは自然と行列が発生する。人気のある施設は地中図書館。大地を掘って地下に造られた図書館で、クルックフィールズの宿泊者のみが利用可能という。そういえば宿泊施設があるのも興味深いところ。キャンプほどではないけれど自然の中で過ごしてみたい、という層には一定のニーズがありそう。

トイレは各所に点在しておりウォシュレット式。アートだけに限っていえば1時間半くらいあればおおよその作品はみられる。嬉しいのは水筒にミネラルウォーターを補充できること。個人的には増田セバスチャン、アーニッシュ・カプーア、名和晃平あたりの作品が良かった。あとジョン・ルーリーの作品に出逢えたのが嬉しい。

・市原湖畔美術館(千葉県市原市・高滝駅)

千葉県にある美術館ランキングで常に上位にある市原湖畔美術館。都内から近隣県へと足をのばしている中でずっと気になっていたものの、なにしろ距離が遠いためなかなか行く機会を持てずにいたのだけれど、千葉百年後芸術祭の会場と知り、これを機に訪問することに。今回の主目的とも言えるので、どんな美術館なのか期待が高まる。

その名の通り湖畔、高滝湖のすぐ近くに建っている美術館で非常に風光明媚な場所。会場とは言いながらも訪れる人もそこまで多くなかったため、割とじっくりと作品に向き合うことができる。高滝湖へ突き出ている橋脚の先にもパブリックアートが展示されており、アートフェスの有無に関わらず美術館の内部だけでなく全体が展示会場という形である。

受付すぐ入口のエントランスホールは吹き抜けとなっていて陽射しが心地よい。特に順路があるわけではないものの、屋上〜企画展示室〜常設展示室の流れが最も一筆書きのようにスムーズに見学できるのではないだろうか。というわけでまずは屋上から見てみることに。エントランスホール横の階段を上って行くとすぐに屋上に辿り着き、林立するチューブがつらなるアコンチ・スタジオの作品をかき分けながら高滝湖を臨む。

スロープを降りると館内へと入って行く。企画展示として「交差する世界とわたし」と題し、市原市に暮らす多くの多民族(フィリピン、中国、韓国、ベトナム)を代表したアーティスト、リーロイ・ニュー、リュウ・イ、チョ・ウンピル、ディン・Q・レの作品を紹介する。

企画展示室は1階と地下階とで開催されており、地下階まで吹き抜けになっているエリアではワークショップで参加した10カ国にルーツを持った人たちとで作り上げた作品も紹介している。またカワクボリョウタの影を活かした作品も展示。階段を上るとエントランスホールへと戻ってくる。

常設展示室では市原市名誉市民でもある深沢幸雄の作品を中心にして展示を行なっている。銅版画やガラス絵、パステル画など時代ごとの特徴的な作風を紹介している。中でも展示室の中心に構える「チンタラ一世」という銅版画の制作時における下準備「目立て」の作業を自動化するための奇妙な風貌をした人形が非常にインパクトが強い。

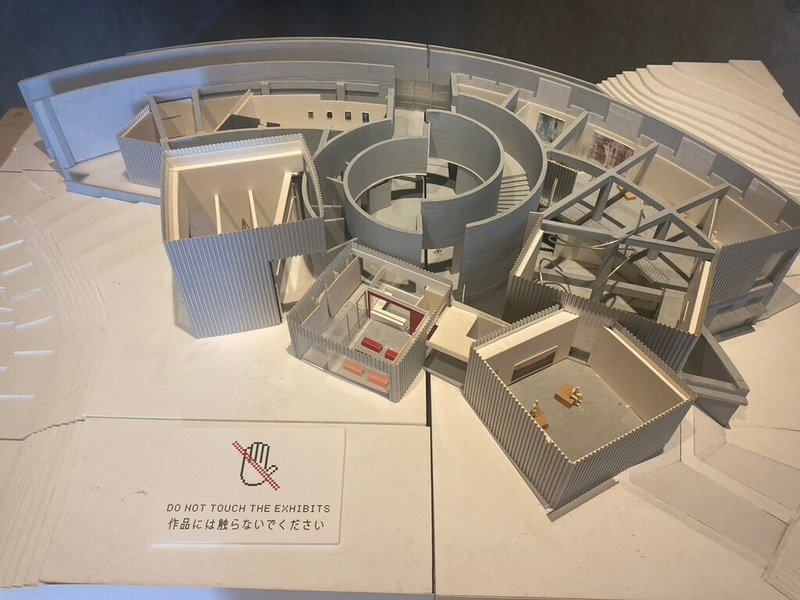

トイレはウォシュレット式。迷路のような造りをした美術館で、歩いていて楽しいというのがなんといっても印象的。アート作品もさることながら建築の妙に惚れ込むミュージアムの一つ。

・袖ヶ浦市郷土博物館/旧進藤家住宅/アクアラインなるほど館(千葉県袖ヶ浦市・袖ヶ浦駅)

袖ヶ浦公園の中にある袖ヶ浦市郷土博物館は、その名の通り袖ヶ浦市の歴史を紹介する郷土博物館である。あまり時間が取れずに駆け足で観てしまったのだけれど、それが惜しいくらいに充実した展示品を備えたミュージアムである。閉館間際に訪れたにも関わらず入館できたことはとにかく感謝しかない。

常設展示室は近現代から時計回りで次第に時代を遡って行くような形での展示方法となっている。近現代は戦地へ向かう人の見送り、近世は宿場町、中世は河川交通について、古代は古東海道、さらに遡って米作りや干貝作りといったミニチュア展示があるのだけれど、特に印象的だったのは江戸時代の宿場町である奈良輪宿。現在の袖ヶ浦駅はかつて楢葉駅と呼ばれ、その由来でもある。もちろん古代から原始にかけて三種の神器(土器・石棒・板碑)も揃っている。素晴らしい。

常設展示室を抜けると次は民俗展示室へと向かう。こちらでは中央で「人の一生」、壁際で「村の一年」のテーマに沿って様々な展示を行なっている。年間を通しての一般的な農家のスケジュール、人の一生に関わるイベントに供される道具や料理などを含めて紹介している。展示室の前には近くに君津市で開業していた医院の道具が紹介されている。

階段を上った2階にも展示室が複数ある。昭和時代の生活用具を紹介する展示室を抜けた後は、袖ヶ浦の貝塚を紹介する貝塚の展示室へ。ここでは特に国の史跡に指定されている山野貝塚の出土品を紹介している。この山野貝塚展示室だけでも充分な情報量であることに加え、さらに別の部屋ではこの地域を中心に発展してきた深井戸掘りの技術である上総掘りについて紹介する上総掘り展示室もある。

1階の常設展示室に民俗展示室、2階の山野貝塚展示室に上総掘り展示室とバラエティに富んだ部屋が点在しているのにも関わらず、さらに企画展示室があるというボリューム。企画展示室では出羽三山信仰について。山形県に聳える月山・羽黒山・湯殿山を遠く離れた房総の地から尋ねた人の日記などを含めて展示している。

トイレは1階がウォシュレットと和式で2階が和式。なお近くには弥生時代と平安時代の竪穴住居を復元したものや、江戸時代に建てられた古民家である旧進藤家住宅もある。これらも千葉百年後芸術祭の展示品として利用されている。とにかく広い博物館で袖ヶ浦市を代表するミュージアムと言って良いかもしれない。

・アクアラインなるほど館

アクアラインなるほど館は、千葉県袖ヶ浦市と神奈川県川崎市を繋げる東京湾アクアラインの歴史や設備などを紹介しているミュージアムとして開通1周年を記念して造られた。袖ヶ浦市立郷土博物館のすぐそばにあり、別館といった趣の施設となっている。建設に関する模型や部品を展示している。

今回は千葉百年後芸術祭の会場の一つとして使用されており、東京湾アクアラインの情報をアート作品として昇華するという興味深い展示を行なっている。アクアラインの施工の詳細や制御装置などを紹介する従来の展示を、そっくりそのままダンボールなど手作りの工作品に置き換えているという試み。よく見るとそれだけでなく違和感のある展示もあったりして、単純に工作品に作り替えただけではなさそうなことがわかる。トイレはなし。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?