リモートワーク下で研ぎ澄まされたfreeeのカルチャー。組織調査で可視化された結果から、"あえて、共有"

freee の在宅勤務体制も2月末で丸1年。

オフィスに集まらずに過ごしてきているので、企業文化も薄まってないか?

1年経ってみて、果たしてどんな変化があったのか?

気になるところですよね。

そこで今回は、Astrolabe(アストロラ―ベ)という毎年 12月実施の組織調査の結果をご紹介しながら、1年の取り組みとその結果をレポートしたいと思います。

価値基準を日常のものに

丸1年前の 2020年1月。

前年の組織調査の結果を受けて設定した課題は次の通りでした。

・価値基準の定義を広める段階を終え、freeers の日常的な表現を支援する

・施策を散発的に打つのでなく、ストーリーを持つ

・価値基準をみんなのものに。企画も内容も参加型の取り組みを増やす

2019年にリニューアルした価値基準ですが、

その定義を広める年が2019年だったとすれば、2020年は、その段階を終えて「日常のものにする」ことに取り組んだ1年です。

そんな中でも、特に力を入れてきたこと、それは「記念日」づくり。

それぞれの要素について年に1回想いを馳せて、体験・実践する日をつくってきました。

下の写真は、年末に全員の自宅に届いた記念日が記されたカレンダー。

記念日設定の想いも綴られています。

記念日当日は実際、何をしたのかって? それは例えば・・・ぜひ以下の記事をご覧になってみてください!

どれもこれも、リモートだからこその Hack に溢れた企画群。

毎月のようにやってくる記念日というプラットフォームを通じて、コロナと戦いながら、様々な仕掛けが社内で繰り広げてられてきましたが、

果たして、この取り組みはどれぐらい影響を及ぼしたのか??

気になりますね!

企業文化の可視化

冒頭で少し触れたように、freee では Astrolabeという年1の調査と, Rashinban Surveyという毎月のフィードバック・サーベイという、対を成す2つのサーベイで組織を可視化しています。

(余談ですが、大航海時代の器具をモチーフにしています。どちらも大航海時代に遠洋航海術の要として活躍したツールであり、まさにfreee という船の舵取りの貴重な道標となってくれています。次のサーベイが開発されるときは、六分儀かクロノメーターが名前の候補に挙がる事でしょうw)

いろいろやってはきたけど、リモートワークで働いてきた中で、やっぱりカルチャーも薄まってしまっているのではないか??

不安もある中、12月に実施した年1回の全社調査である Astrolable。その、組織文化に関するセクションの結果は・・・・我々も驚くほどポジティブな結果でした。

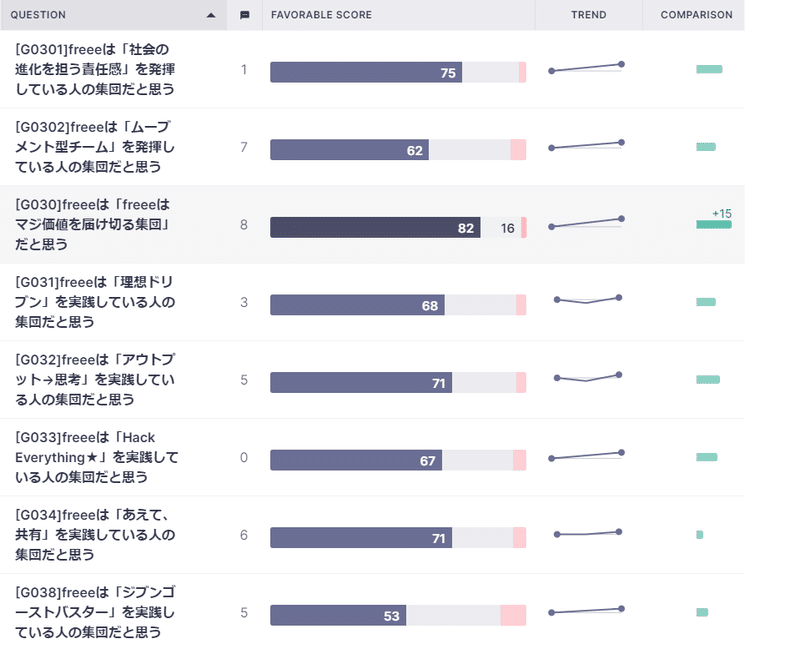

こちらは Astrolabe のカテゴリ平均の数値。青いバーの数字は Favorable%(5段階スケールの5と4, 好意的回答の割合)を示しており、 freeeでは、70%以上を良好値の目安としています。

上図の通り、カルチャーへの共感(価値基準への共感、「私は~という考え方に共感している」という設問群)はもともと 84%と高い数値を誇るfreee ですが、

カルチャー醸成(「freee は~を実践している集団だと思う」という設問群)が昨年から 9pt も上昇し69%に。ほぼ良好値目安の70%の水準まで高まったのです。

各要素別に「醸成」セクションをみてみましょう。

絶対値としてはまだまだバラツキがあるものの、年間の上昇率は軒並み高水準(図の緑のバー、COMPARISON列)。「マジ価値を届けきる集団」に至っては、+15pt と、とんでもない伸びを記録しています。

価値基準を1年前にリニューアルしたこともあり、「醸成」はまだまだ伸びしろがある状況でしたが、この1年の取り組みによって、薄まるどころか、むしろ多くの実践を生み出すことができた模様。

1年の大半を在宅勤務体制で、分散して働いていたにもかかわらず、です。

離れていても(だからこそ)研ぎ澄まされた文化

どうしてこんな変化が起きたのでしょうか?

社内で背景をヒアリングしてみると・・・・こんな声が聴かれました。

前述の記念日など、価値基準に触れる、体感する機会が増えた

オンライン滞在時間が増えたことで、情報を受け取りやすくなった

コロナ禍で社会貢献性を感じる機会が増えた

OKRの運用が回ってきて, 自分の仕事とマジ価値との繋がりを再認識した

毎月のようにある「記念日」。

その物語の中で、映像やオンラインイベント会場などを駆使しながら、実際にアウトプットしてみる、実際に顧客の声を聴く、など体験を通じて価値基準に触れていきます。その参加型の体験設計を心掛けてきたことが、まず功を奏したようです。

また、全員オンラインにいるからこそ、企画に参加しやすくなったし、むしろ情報が伝わりやすくなった。オフラインだとどうしても組織拡大とともに距離が生まれていきがちですが、「全員オンライン」で距離が縮まった部分があるようです。

そして、これは予想していたことではありませんが、

こんな時代だからこそ、自分たちの事業が社会に貢献している、価値を届けているという実感が得られた。しかもOKRという制度によって、その実感はさらに加速しています。

まとめると、

(1)ストーリーを持った参加・体験型の企画で、価値基準を日常のシーンと紐づけることができたこと

(2)「全員オンライン」ならではの伝わりやすさ・参加しやすさを最大限活かしたこと

(3)これまで以上に、社会課題と自分たちの仕事を紐づけることができたこと

と、こういうことがポイントだったのではないか、と振り返っています。

そして次の1年が始まる

先月 2021年2月で、最後の「あえて共有記念日」のイベントがあり、記念日運用も(そして在宅勤務体制も)1周年を迎え、この3月から2年目に入っています。

次の1年は、働く環境はどう変わっていくのでしょうか。

この記事を書いている時点でも、在宅勤務体制が今後どのように変化していくべきなのか、まだ社内で答えは出ていません。

しかしながら、どんな環境でもカルチャーは形成されるし、意思をもってそれを方向づけていくことができる。そんな手ごたえが得られたこの1年だったように思います。

ムーブメント型の組織を追求する、我々「ムーブメント研究所」。

次の1年ではどのようにカルチャーと向き合っていくことになるのか。

今からワクワクしています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?