グッチ(Gucci)、映画形式で2021年春夏・プレタポルテコレクションを発表:『終わることのない序曲』(Ouverture of Something That Never Ended)

序. なぜ映画形式でコレクションを発表するに至ったのか?:『終わることのない序曲』の序曲(Ouverture of Something That Never Ended)

1. 従来型のコレクション・スケジュールは、もはや持続不可能?

グッチ(Gucci)の2021年春夏プレタポルテ・コレクションは、2020年11月16日より、7日間連続でショートムービーが配信される形で発表されることとなった。

2020年2月下旬以降、未曾有の災厄に襲われ、未だ収束の兆しが見えないイタリア。

この現状は、全世界を苦しめているが、グッチのクリエイティブ・ディレクターであるアレッサンドロ・ミケーレ(Alessandro Michele;1972-)は、二2020年春の時点で、従来型のコレクション発表がもはや不可能であることを示唆していた。

ファッション・サイクルの見直しは、ミケーレに限らず、ジョルジオ・アルマーニやドリス・ヴァン・ノッテンなどのファッションデザイナーやファッション協会が主張していることである。

ミケーレは、これまで年に最大5回行っていたコレクション発表を年2回までに減らし、その分、スタッフや顧客との対話の中で、理想のあり方を模索するとコメントした。

2. ミケーレのコレクション映画に参加したアーティストたち

そんなアレッサンドロ・ミケーレが、2021年春夏 プレタポルテコレクションの発表の場として選んだのは、スクリーンの中、つまり映画である。

ミケーレ自身が憧れていた映画監督ガス・ヴァン・サント(Gus Van Sant;1952-)を招き、制作されたムービーのタイトルは「終わることのない序曲」(Ouverture of Something That Never Ended)。

ミケーレは、これまでのコレクション発表に別れを告げ、1日十数分ほどのショート・ムービーを7日間連続で配信することで、グッチの服の魅力を伝えるという手法を選んだ。

主役は、俳優兼アーティストのシルヴィア・カルデローニ(Silvia Calderoni;1981-)。

その他、アーティストのビリー・アイリッシュ(Billie Eilish)やハリー・スタイルズ(Harry Styles)、俳優・劇作家のジェレミー・O・ハリス(Jeremy O. Harris)など、グッチとゆかりのある人々が登場する。

以下、筆者が2020年11月16日から22日まで、ショート・ムービーを鑑賞し、感じたことなどを書き綴っていくことにする。

参考:

・村上要「「グッチ」が7日連続の映画公開で最新コレクション発表 ミケーレの思いは?」『WWD JAPAN』(2020年11月18日付記事)

・村上要「「グッチ」のミケーレが「ショーは年に2回」と明言 「プレ・コレクションなんて言葉は、必要?」」『WWD JAPAN』(2020年5月26日付記事)

・STEFF YOTKA「デザイナー・インタビュー──グッチの革命家「アレッサンドロ・ミケーレ」【前編】/ 【後編】」『GQ JAPAN』(2020年3月15日付記事)

第1話「家にて」(At Home)

2020年11月16日に公開された第一話は、主人公シルヴィア・カルデーロの日常的な朝の風景から始まる。

そこはローマの集合住宅の一室。

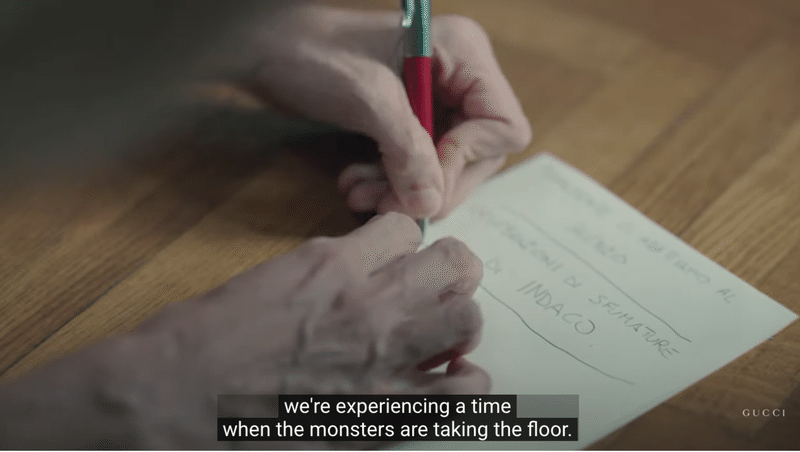

シルヴィアが朝の瞑想・ストレッチをしている間、テレビから、哲学者ポール・B・プレシアード(Paul B. Preciado;1970-)の講義が聞こえてくる。

そこでは歴史的・政治的に性差がどのように扱われ、またそこから「逸脱した」と見做された人はどう扱われてきたかが語られる。

ところがテレビの中のプレシアードは、突如として主人公シルヴィアに語りかけ、観る者に、その問題が自分自身の問題でもあるかのような錯覚を覚えさせる。

歴史的に「怪物」として見做されてきた人に、今、スポットライトが当てられるようになっているのだということが強調される。

そして場面が切り替わり、シルヴィアは、奇妙な招待状を受け取る。

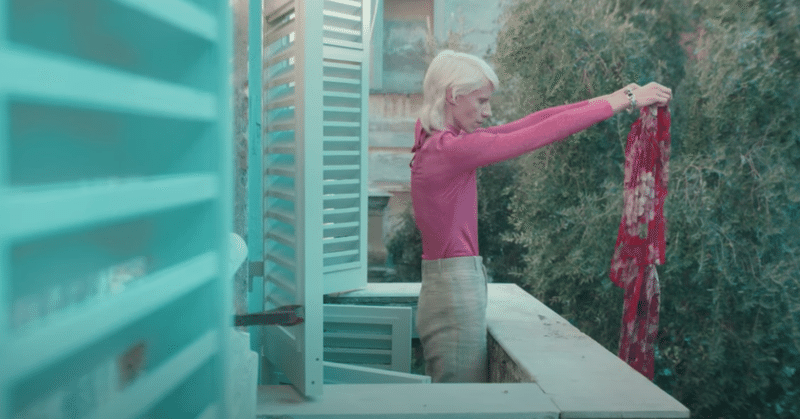

再び寝室に戻った彼女は、何かを決心したように赤いひらひらのドレスをバルコニーから放り投げる。

イタリアの真っ青な空を舞う赤いドレスは、息を呑むほど美しい。

このドレスは、アレッサンドロ・ミケーレが、グッチのクリエイティブ・ディレクターに就任してから初めて手掛けた2015年秋冬ウィメンズコレクションで発表されたものである。

ドレスが投げられるシーンとともに流れるのは、ビリー・アイリッシュの"Therefore I Am”。

(”Therefore I Am’, written by Billie Eilish O'Connell and Finneas O'Connell)

最後、突然の訪問者である少年と、小鳥のようなキスを繰り返すシーンで第一話は幕を閉じる。

第一話から、アレッサンドロ・ミケーレの「性」に対する思想が強く現れている。

それとともに、次に続く話たちはどんな展開を見せるのであろうかという期待を膨らませるような、要素が散りばめられた始まりであった。

第2話「カフェにて」(At The Café)

11月17日に公開された第2話は、シルヴィアが、ナイジェリア、チャド、フランスにルーツを持つアーロ・パークス(Arlo Parks;2000-)が演じるミュージシャン・詩人の友人に会うためにカフェに向かうシーンから始まる。

カフェに向かう道すがら、シルヴィアは、第1話で自分が窓から投げ捨てた赤いドレスを着ている女性たちを目にする。

カフェに入ると、一風変わった人たちが踊りに興じている。

ちなみにイタリアのカフェ・バールでは、イベントの時は別にして、クラブのように人が踊っていることはないと筆者は思っている。

友人と会ったシルヴィアは、「今朝は花を食べた」とか「昨日見た夢を思い出したとか」まるで江國香織さんの小説のように掴み所のない会話をする。

「世界がつながっていることに皆気付いていないよね」とハッとするようなセリフもたまに言ったり。

しかしこのカフェの雰囲気は、まるでミラノのプラダ財団に併設するカフェ・バールのようだという印象を抱いた。

プラダ財団併設カフェ「バール・ルーチェ」(Bar Luce)は、映画監督のウェス・アンダーソンが監修しており、1950年代のイタリア文化をモチーフにしているという。

友人アーロが席を立つと、隣で絵を描いていた男性と会話を始めるシルヴィア。

この男性は、コーヒーの中の砂糖をかき混ぜるシルヴィアに、

「コーヒーは苦い方が美味しいことを忘れないでください」

「赤いドレスを着た美しいものを忘れないでください」

と意味深なことを言う。

一方、友人アーロは、突如として現れた赤い車に乗り込み、ローマの街中を走り出す。

ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世の広場など、ここで初めて、この街がローマであることに気づくような街の風景が映し出される。

また場面はシルヴィアの方に戻り、彼女が謎のメッセージが書かれた紙を拾ろい、壁に貼るところで、カフェのシーンは終わる。

このメッセージは、その後も作中に何度か出てくるようである。

第2話のラスト、なぜか劇場のような場所のトイレにいるシルヴィア。

そこではラフマニノフが作曲した『パガニーニの主題による狂詩曲』より18番「アンダンテ・カンタービレ」(S. Rachmaninov,

‘Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43: Var. 18 Andante Cantabile’)が緩やかに流れる。

こうしてシルヴィアが劇場のドアを開けるところで、物語は終わる。

第3話「郵便局にて」(At The Post Office)

11月18日に公開された第3話は、シルヴィアが友人に葉書を送るために郵便局にやってきたところから始まる。

とりとめもない言葉の後に、I love youと葉書に書くシルヴィア。

切手を買うために、郵便局の列に並ぶシルヴィアであるが、その際に列に並ぶ人の足元が時々クローズアップされる。

グッチのホースビットローファーは素敵だなと改めて思ったり。

列に並ぶ人の中には、鳥籠を持ったおかしな若者もいる。

そのうち画面は、美術評論家アキーレ・ボニート・オリヴァ(Achille Bonito Oliva;1939-)が演じる紳士が、列に並びながら電話で会話する様子にクローズアップしていく。

「チャオ、ハリー」とアキーレが挨拶をした電話の相手は、イギリスのミュージシャンであるハリー・スタイルズ(Harry Edward Styles;1994-)。

アキーレはイタリア語で、ハリーは英語で、創作や芸術について延々と二人の会話が繰り広げられる。

アキーレは、

「対立が絶えない今の時代、異なるもの同士が共存できる道もある。

それは幸せな違いだ。

芸術、音楽、映画、ファッションなどの分野は、違いを認めることができるために、その道を実現可能なものにする。

その根幹にあるものは創造性(creatività)だ。」

とハリーに自分の意見を述べる。

するとハリーは、自分の経験より、次のように創造について語り出す。

「創造とは、見たかったものを見つけ出すこと。

それを見つける時はいつも困惑する。

なぜならばそれはどうなっていくか分からないから。

でもそれはとても楽しいことだ。」

ハリーの話に相槌を打つアキーレは、再び意見を展開し始める。

「複雑な状況になる今、未来への疑惑(una sfiducia nel futuro)が湧き上がってきている。

でもそれと同時に、今現在に対する考え(una considerazione del presente)がはっきりと、その姿を表してきているのも事実である。

同じことが過去にも起こったことがある。

それは、ルネサンス後の時代である。」

この二人の会話の最中に流れている音楽は、イタリアを代表する作曲家ニーノ・ロータ(Nino Rota;1911-1979)が音楽を手掛けた映画『8 1/2』より『夢』という曲である。

(Nino Rota, “Sogno (Il Cimitero)”, from the soundtrack “Otto e Mezzo”)

ほかニーノ・ロータは、あの有名な『ゴット・ファザー』(1972)のテーマ曲やオリヴィア・ハッセー主演の『ロミオとジュリエット』(1968 )のテーマ曲、ルキーノ・ヴィスコンティ監督作品の『山猫』(1963)の曲も手掛けた。

わずか数分ほどのハリーとアキーレの会話では、今現在の問題と芸術全般が持つ可能性が熱くアピールされる形となったが、再び画面は、切手を買おうとするシルヴィアに戻る。

葉書を出したシルヴィアが階段に座り込むところで、物語は終わる。

第4話「劇場」(The Theatre)

11月19日に公開された「劇場」(The Theatre)では、シルヴィアがオーディションを受けにやってくるところからストーリーは始まる。

オーディションを前にナーバスになっているシルヴィアをリラックスさせようとする友人を演じるのは、俳優・劇作家のジェレミー・O・ハリス(Jeremy O. Harris)。

一方、ウォーミングアップを終えたダンサーたちは、舞台でラヴェルの『ボレロ』(M. Ravel, “Boléro”)を踊っている。

そこに色とりどりのグッチの衣装を着た若者たちが、客席に座っていく。

薄暗い客席にあっても、これらの衣装は精彩を放っている。

一旦『ボレロ』が止められた後、シルヴィアもこの踊りの中に加わる。

さらに客席にいたおそらく踊りは素人であろう若者たちも、このダンスの中に加わっていく。

最後、舞台にはシルヴィアだけが残り、『ボレロ』のクライマックスと共に物語も終わる。

『ボレロ』と言えば、イタリアでコロナが流行る直前の2020年2月に発表されたグッチの2020年秋冬のコレクションにて、この曲が使用されたことは記憶に新しい。

こちらのコレクションでは、舞台裏のメイクからフィッティングまでが一つの過程として発表されたことが話題となった。

ただ完成された衣装をモデルが着てランウェイを歩くのではなく、一人一人のスタッフがコレクションを作り上げていることを強く印象付けるものであった。

またこの『ボレロ』を聞いて踊り出すという今回のムービーの展開を見て、筆者は、1回目のロックダウン下のフランスにて、フランス国立管弦楽団(l'Orchestre national de France)がアップロードしたボレロのリモート演奏を思い出した。

2020年3月30日に公開されたこの動画では、それぞれの団員が自宅で自分の楽器を演奏しながらも、それがオンライン上で一つの音楽として結びついている。

スネアとフルートから始まるこの曲からは、徐々に音が重なっていき最後には大きな一体感が生まれるものである。

さらに『ボレロ』のバレエといえば、2015年末の東急ジルベスターコンサートにてシルヴィ・ギエムが踊ったものが素晴らしいので、ここに動画を付け加えておく。

第5話 「隣人たち」(The Neighbours)

11月20日夜に公開された第5話「隣人たち」(The Neighbours)。

第1話の舞台となったシルヴィアのアパートにて、彼女の奇妙な友人たちの生活の様子が次々と映し出される。

序盤からベートヴェンの『月光のソナタ』(L.V. Beethoven, “Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27, No. 2, Moonlight: I. Adagio sostenuto”)がほぼノーカットで流れ、とても陰鬱な印象。

また隣人たちがカラフルな衣装を身につけているのとは対照的に、主人公シルヴィアの衣装は、まるで喪服のような黒である。

「きっと別の世界があるに違いない」と謎めいたセリフを呟くシルヴィア。

カツラを干す、付け睫を並べる、窓をぺろっと舐めてふくなど、とにかく皆それぞれ、奇妙な行動をとる隣人たち。

その中で、アレッサンドロ・ミケーレの2015年のファーストシーズンで登場した赤いシフォンシャツを思わせるような衣装をきた長髪の男性がクローズアップされる。

ひらひらのフリルブラウスは、18世紀の貴族男性や20世紀のQueenも着ていたが、この場面は、今一度「男らしさって何?」というメッセージを発しているように感じた。

着衣のままバスタブに浸かる女性の目の先には小さなテレビ。

そこでは第1話のラストで使用されたビリー・アイリッシュの"Therefore I Am"の曲に合わせてビデオがしばらく流れる。

ここで流れるビデオは公式のミュージックビデオとは異なり、コミカルな動きをするロボットがなんとも印象的な仕上がりとなっている。

ビデオの後、第1話にも登場したバンドマンの若者たちがギターとドラムを奏で始める。

大きな音で演奏されるロック調の『月光』。

ところが管理人風のおばあさんが「音が大き過ぎるわよ」と英語で若者たちに注意する。

すると「ごめんなさい」とイタリア語で若者たちが謝る。

さらにシルヴィアが「彼らは悪くない、間違ったことはしていない」とイタリア語で若者たちを援護する。

こうして「よし、静かに」(più piano)と、囁くように『月光』を演奏し始めるところで物語は終わる。

この集合住宅には、実にユニークでそれぞれ個性の強い人々が集まっているけど、互いに排除し合うことはない。

違う考えを持ち、違う生き方をしている人が世界にはいるということを訴えているのかなという感想を抱いた。

第6話「ヴィンテージショップにて」(At The Vintage Shop)

11月21日に公開された第6話「ヴィンテージショップにて」(At The Vintage Shop)は、シルヴィアがヴィンテージショップに訪れるところから始まる。

マネキンを見つめるシルヴィアは、なぜか涙を流す。

ヴィンテージショップの中の様子。

サングラスを試着するシルヴィア。

イタリアには、このような雰囲気のヴィンテージショップがいくつもあるが、宝探しのようで見ていてワクワクする。

そこに、ふらりとシンガーソングライターのフローレンス・ウェルチ(Florence Leontine Mary Welch:1986-)が演じる謎の女性が店にやってきた。

ちなみに彼女の母は、ルネサンス美術史及び文化史を専門とするキングス・カレッジ・ロンドンの教授イブリン・ウェルチ(Evelyn Kathleen Welch;1959-)とのこと。

気になって筆者自身の蔵書リストを調べてみたら、ウェルチ教授が編纂した研究書M. O'Malley and E. Welch(eds.), The Material Renaissance, New York, 2007を卒業論文を書く際に参照していたことを思い出した。

ちょっと話がそれたが、ムービーの中に登場するグッチの洋服たちは相変わらず美しい。

特にこの赤が基調のカラフルな服は、暗めの照明の中で黄金の部分がキラキラと輝いていた。

この謎の女性は、”Tomorrow could be different"、 "Rain comes with the secret”などといった言葉をメモ帳に書き留めて、それをちぎって次々と服のポケットに入れていく。

すると店内にいる人は、徐々にその紙のメッセージの存在に気づいていく。

ここに住みたいような試着室の様子。

試着後、メモの存在に気付く男性。

その後、彼は透かしレースのようなフェミニンな白いブラウスにも着替えている。

そして謎の女性が入れて歩いた紙に、シルヴィアも気付き、そこでエンドロールが流れ始める。

最終話に向けて、何が起こるのだろうかと期待が膨らむ展開であった。

最終話「夜の散歩」(A Nightly Walk)

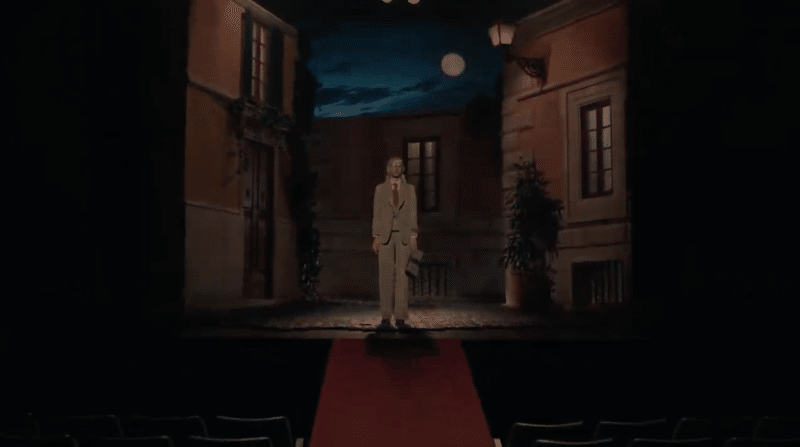

ベージュのスーツを着たシルヴィアが夜の街を歩くところから始まる最終話「夜の散歩」(A Nightly Walk)。

シルヴィアが向かうのは、部屋でアイロンがけをする赤髪のアジア人男性のアパート。

この男性を演じるのは、元EXOのメンバーである中国人俳優・鹿晗 (ルハン/ Lu Han;1990-)。

そのアパートからは、ゴージャスでシックなグッチの衣装に身を包んだ若者たちが数人出てくる。

シルヴィアが今回きているベージュのスーツは、こうして見ると完全に「男性服」である。

インターホンを押し、マイク越しにシルヴィアは詩の朗読を始める。

「ピンクを愛している、ピンクが欲しい」と英語で語りかけるシルヴィアに対して、ルハンは一貫して中国語で「あなたの体は真珠のようだ」「あなたに従おう」などと答える。

この言語の壁を無視した奇妙な会話は、このムービーの随所に見られるところだが、流石にこのシーンは奇妙さが際立った。

それでもこの演出は、第3話で語られていたように、異なるものが共に在ることが可能な場としての映画という側面を強調するためなのかなとも感じた。

ピンクについて苦悶の表情を浮かべながら話すシルヴィアに対し、「ピンクの夜は終わらない。それは全く別の世界になるだろう」とオルタナティヴの可能性を示唆するルハン。

全くもって中国語の響きが美しいと感じた瞬間であった。

一方、アパートのベルの前に佇むシルヴィア。

その時、アパートから出てきたのは監督のガス・ヴァン・サントであった。

再びアパートに画面が切り替わると、ルハンは、赤色のドレスにハサミを入れ、ジョキジョキと裾を切る。

身体の動きを制限する、あるいは女らしさを強調する長いスカート丈を裁断するというのは、極めて象徴的な行為であるが、ここでもミケーレは、「らしさ」のあり方について今一度問いかけているのであろうか。

実はこれだけ会話しておきながら、シルヴィアはルハンのアパートに入ることなく、すっきりした表情で、赤いコートを着た男性が運転するバイクに乗り込む。

二人が乗ったバイクは、夜のローマの街を縦横無尽に走り回る。

コロッセオなど、ローマを代表する場が次々と映し出され、それはさながら「ローマの休日:2020年夜」である。

嬉しそうな表情を浮かべるシルヴィア。

バイクから降りたシルヴィアが手に取るのは、物語の序盤から繰り返し登場するメッセージが書かれた紙。

そこには「あなたは私に何も言わないということで全てを教えてくれた、ただそれだけを言っておきたい」(I just want to say that you told me everything by saying nothing)と書かれている。

この紙を拾ったシルヴィアは呆然と立ちすくむ。

するとカメラがだんだん離れていき、それは舞台であったことがわかってくる。

物語はここで終了するのだが、これは今まで考えていたことが、一つのきっかけ(夜の散歩)によって反転しうるというメッセージなのであろうか。

まとめ:「不完全な美」とアートの持つ可能性

1. アレッサンドロ・ミケーレが主張する「不完全な美」

以上、7本のショートムービーを振り返ったので盛り沢山の内容になったが、この作品には数多くの要素やメッセージが詰め込まれていて、見る人によってどれを拾うのか、そしてどれに答えるのか様々だろうなという感想を抱いた。

まず筆者が強く印象を受けたのは、見るものを不安にさせるような登場人物たちの儚さ、危うさ、幼さ、陰りである。

仮にもイタリアを代表する老舗ブランドでありながらも、グッチが提案するのは、ヴェルサーチのようにゴージャス・セクシーで、プラダのようにスマートで、アルマーニのように正しい、そんな男女ではない。

時折カメオ出演するアーティストなどを除けば、どちらかという痩せぎすのモデルが多いことは否めないが、中性的で個性的な風貌を持ったモデルをメインにキャスティングすることで、改めて「性」の問い直しをアレッサンドロ・ミケーレは試みているのだろうかと考えた。

「不完全な美」という言葉は、2019年にミケーレがグッチのコスメライン、グッチ・ビューティ(Gucci Beauty)を発表した時に初めて聞いたものである。

アプリによって如何様にも顔を加工することができる現在、ミケーレが提案したいのは、ツルッとした画一的な美ではなく、それぞれの顔の特徴を活かした個性的な美なのであろう。

2. アートの持つ可能性

特に第3話のハリー・スタイルズとアキーレ・ボニートの会話の中で語られていたように、アート全般が持つ可能性というものを、筆者自身、人文学を専門とする身として信じたいと強く思った。

対立が頻発し、自分とは違うものを徹底的に排除する不安な今の世の中。

そうではなく、違ったものと対話を繰り返すことで、明日を生きる力を模索していく、そのことを可能にするのが、アートや学問の持つ創造性なのではないかということを、ムービーを通じて語りかけられた印象を受けた。

これは単なる理想論に過ぎないかもしれないし、一つの社会の中で規範に沿って生きるならばなかなか難しいことなのかもしれない。

それでも対話の可能性を残すためにも、アートや学問が育つ土壌というものは、一人一人が守り、次の世代に渡すべく努力すべきなのではないか。

最終話を鑑賞した後、そのようなとりとめもないことを考えたのであった。

(文責:増永菜生 @nao_masunaga)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?