なぜ、人は買い占めたくなるのか。

2019年の12月に中国武漢で原因不明の肺炎患者の症例が報告されてから、翌月にそれが新種のコロナウイルスであることが定義され、そこから今日に至るまで、あっという間に世界へと広まりました。

感染者のうち80%は軽症と言われるなか、残りの20%は重篤な肺炎症状を患い、ICUにおいて人工呼吸器をつけた状態でひたすら自然治癒を待つしかないという、とても恐ろしいウイルスだということは既に皆さんもご存知かと思います。

恐ろしい病気がゆえに、世界各地で社会活動の自粛を余儀なくされていることに加えて、人々の行動パターンが変わってきていることも事実です。

そんな混沌とした状況の中で、しばしば耳にするのが「買い占め」です。

飛沫感染を防ぐため、また消毒のために、マスクや消毒液の需要が高まることに関しては一定理解できるのですが、「トイレットペーパー」の買い占めが発生していることについては理解しがたいものがあります。

今の平和な世の中が続くという自分の中の固定概念が崩れると、人はなぜ予測しがたい行動に走るのか、少し深掘りしてみました。

トイレットペーパーを買い占めたのはどのような人達?

あるドラッグストアのデータを元にトイレットペーパー の買い占めがどのようにして始まったのか調査しました。

※データを限りなく抽象化している点はご容赦ください。

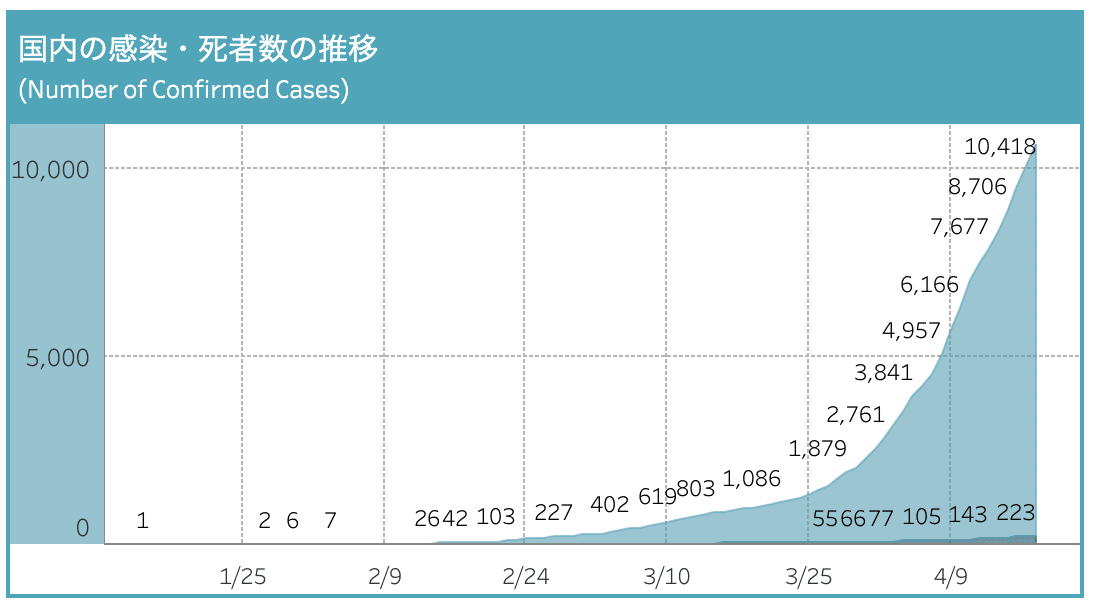

2019年12月〜2020年3月にかけては以下の通り、コロナウイルス感染者が日本国内で出始める時期とトイレットペーパーの売り上げが重なっております。

日本国内累計感染者

トイレットペーパーの売上額、個数(月別)

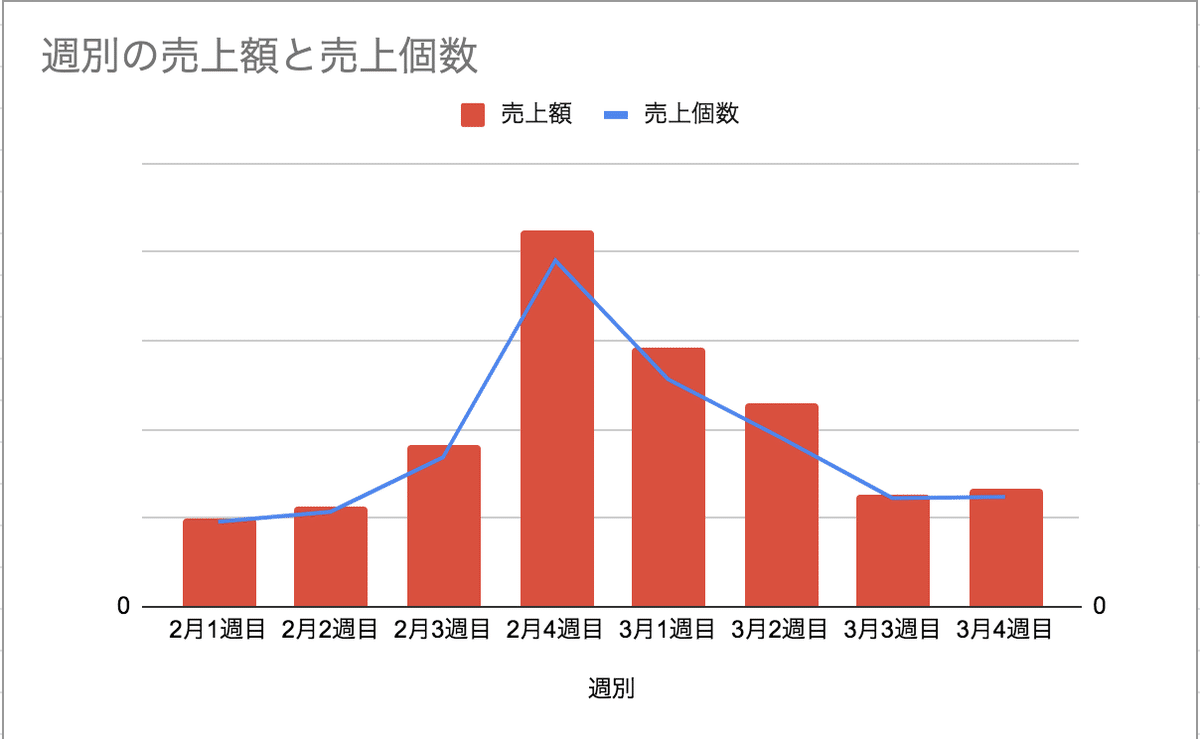

2020年2月、3月付近をもう少し深く見てみると以下の通りです。

トイレットペーパーの売上額、個数(週別)

2月4週目で明らかに売上額、売上個数が伸びてます。

これについては、Twitterで「トイレットペーパー品薄」のデマが流れた時期と一致します。

※個人のプライバシーもあるのでリンクは載せませんが、もし興味がある方は調べてみてください。

2月4週のこの時期に極端に売上げが伸びているということは、デマ情報を契機に買い占めを行った人が大多数を占めているという仮説のもと、この時期にどのような年代、性別の人が購入したのかをまとめてみました。

この表については、全体の売上個数に対する年代別性別別の割合を示しております。この表をみる限りは、男性よりは女性、40代の購買割合が多いように見受けられますが、この表をみてどのような示唆が得られるでしょうか。

私自身の見解としては、日本の総人口からみる限り男女比が概ね均等であるため、購買比率をみる限りは不特定多数の誰かが発信した情報に対して、その真意に関わらず、女性の方が影響を受けやすい、という見解です。(ただし、仕事と家庭で夫婦で役割が分かれており、基本的には買い物は妻がやるという家庭があったり諸々事情はあると思います。)

また、縦の割合について考察してみると、40代の割合が多いように見受けられるのですが、社会に出ていない扶養家族(息子、娘)がいる分、多く購入していることを考慮すると日本の人口比率と大きく乖離はないという見解です。

新型コロナウイルスで重症化しやすい高齢者の購買割合が大きいかと思っておりましたが、結論はそうではなかったです。

「買い占め」をしたくなる人の心理

前章で「男性よりも女性の方が買い占めの傾向がある」という見解を述べましたが、買い占め自体は女性に限らず一定数の男女で発生している事象です。では、そもそもなぜこのような買い占めが発生してしまうのか、そのような心理が発生してしまうのはなぜか、そして、女性は特に買い占めの傾向があるのか、について少し考察してみたいと思います。

カリギュラ効果

まず、上記の「カリギュラ効果」という言葉をご存知でしょうか。

端的に言ってしまうと「禁止されるほどやってしまいたくなる心理現象」を指します。例えば、雑誌に「18歳以下は閲覧禁止!」と書かれていると返って中身をみたくなってしまうといったような心理です。

今回の買い占めの契機となったデマは「トイレットペーパーが中国からの輸入品がほとんどで今回のコロナで輸入がストップしてしまう」といったものでしたが、ほぼ100%国産であることは自明であったと思います。

少なからず、その事実を知らなくても、日本製紙や王子製紙など、日本国内に紙製品を作る技術を持っているメーカーはあることは想像がつくと思います。

現に今回の「買い占め」騒動を受けて、実際に買い占め(買い溜め)を行ったという人に対して、日本トレンドリサーチがアンケートを取っております。

アンケートに回答した人の全体の25.8%は、買い溜めを経験したということですが、さらにその25.8%の内、「マスクやトイレットペーパーが今後不足するという情報が「デマ」であるということを知っていますか?」という問いに対して、91.5%は知っていると回答しました。そしてさらに、「今回の品薄状態は買い占め行為が引き起こしているということを知っていますか?」という問いに対して、90.6%の人が知っていると回答した訳です。

つまり、ほとんどの人は、この品薄状況がコロナによるものではないことをわかっていた、と言うことになります。

でも、買ってしまう。

そこには「買い占め行為が品薄状態を生み出しているのでぜひやめてほしい」と言う関係者の呼びかけに対して、ある種のカリギュラ効果が働いていたと考えて良いと思います。

ただ正直、これだけだと説明がつかないパターンがあります。

それが、入浴剤などだったら同じことが発生しうるのかと言う疑問です。

今回、日本トレンドリサーチでは買い溜めをした理由についてもヒアリングしておりますが、その中で気になった回答が以下になります。

本当に必要な時に無いと困るので。(50代・男性)

要は、「必ず必要な時が来るもの = 生活必需品」と言うことが今回、買い占めを引き起こしたもう一つの理由なのではないか、と考えます。

生活必需品というものを人はどのように捉えているのか、という点に立ち返ると、正直「手元にあることによる喜び」はさして大きくないと思います。しかしながら、「手元にないことによる痛み」は地味に大きいです。そして、今回のようなイレギュラーな状況に直面して改めて気づく人が多いと思います。

※余談ですが、得られる利得より失う損失避ける意思決定を行う(損失回避バイアス)を「プロスペクト理論」と呼びます。

今回の買い占めについて、女性の割合が多い理由の一つとして、子供をはじめとして家族を守らなければならないと言う責任感があることが買い占めを誘発させている要因の一つとして考えられると思います。

まとめ

少し長くなってしまいましたが、「人はなぜ、買い占めたくなるのか。」と言う問題提起に対しては、以下の2点が行動原理としてあるのではと言う結論です。

・買い占めをやめてほしいと言う呼びかけに対する心理現象

・・・カリギュラ効果

・得られる利得より失う損失避ける意思決定を行う

(損失回避バイアス)・・・プロスペクト理論

正直なところ当初は、情報リテラシーの低い人間が買い占め行動に走っているではと言う想像もしていたのですが、必ずしもそうではなかったと言うことが、結論になります。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?