日本の教育は3周遅れ!?「ティール組織」に学ぶ

夜中に謎の腹痛に襲われ、眠ることができず、リビングで痛みと闘っていたら、いつの間にかホットカーペットの上で寝ていて、汗だくで起きました。おはようございます。

今日は、ティール組織と教育を関連させた記事があったので、それを紹介します。キャリア教育にもつながります。

今回参考にした記事↓

学び3.0

学び方は時代の流れとともに変わり続けています。今の学び方は3.0にまでアップデートされています。

学び3.0とは何か文章を引用して説明します。

学び1.0は従来の学校教育に代表されるような学びで、教える側と教えられる側が存在し、学び手がどうあるかは関係なく、学びを提供する側の意図によって進められる学びです。

学び2.0は探究学習のような学びです。教える側・教えられる側は存在しつつも関係性はフラット。学び手が自主的に学びたいことについて、学びを提供する側はチューターとしてサポートします。

学び3.0は、たとえていうなら学園祭です。学園祭で模擬店を成功させるという共通の目的のために、ある人は経営を学び、ある人はマーケティングを学び、ある人は調理を極めるというようなイメージです。学び手の学習目的と、学びの場全体の進みたい方向性が一致していて、個人のための学びと全体のための学びを行き来している状態を指します。

組織を変えることで、学び方が変わります。そして、学び3.0を達成するための組織が進化型(ティール)組織です。

進化型(ティール)組織とは

では、進化型(ティール)組織とは何なのでしょうか。

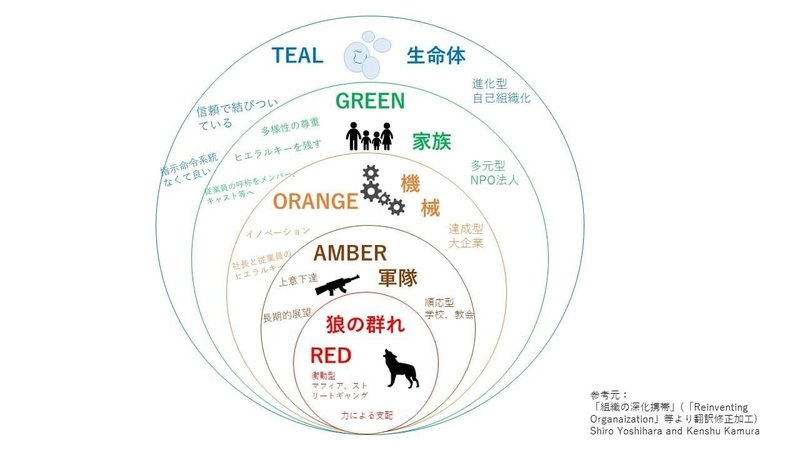

衝動型(レッド)は狼の群れのような、力で支配されている組織。マフィアなどがこれにあたる。順応型(アンバー)は軍隊のような、権力や階級といった身分を重んじる組織。学校や教会がこれにあたる。達成型(オレンジ)はひとつの正解を細部まで広げる機械のような組織。グローバル企業がこれにあたる。多元型(グリーン)は家族のような、成果よりも主体性や多様性を大切にする組織。NPO法人がこれに近いとされる。進化型(ティール)は、ひとつの生命体のようにフラットな関係性のもと、権限や責任を任される組織のこと。ある程度の秩序があり、メンバーは同じ方向を向いているが、それぞれの創造性は担保されるという特徴がある。

学び方や教育現場に当てはめて考えてみます。

権力の分散が必要

学校の先生が「静かにしなさい」「問題を解きなさい」などと指示を出している姿は簡単に想像できますよね。これがまさに順応型(アンバー)組織です。

先生という一つの権力が、クラス全員を監督し、上位下達で指示を与え鍛えていきます。

この組織だと個人がなぜその組織にいるのか、個人が何をしたいのかという「目的」が失われます。「個人」が無視されてしまいます。

まさに学び1.0状態です。

権力を分散させる=子ども達主体にすると、子ども達が「目的」を持ち「個人」が生かされます。

みんな違ってみんないい

スポーツが得意、ゲームが得意、読書大好き、絵なら任せて、いろいろな個性を持った子ども達が集まる部屋が教室です。

意見が違って当然です。

古い教育では、その違いを認められませんでした。工場での大量生産ができる労働力を育てようとしていました。

時代は令和です。

全国民総発信時代です。何でもできます。

個人と教室を結び、やり方は様々なでもお互いを認め合いながら全員で成長できる組織を作ることが必要になります。

私は、まずは友だちのよさを言葉にして伝えるところから始めてみました。もう少し、よさに注目することを続けてみます。そして学校は、もっと自由な所なんだよと伝えていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?