【紀行文】籰繰神社:東海三県で唯一、皇室への御守献上を許可された珍社(愛知県豊川市)

「籰繰神社」参拝記

愛知県豊川市の東上町権現に、籰繰神社というお社が鎮座している。

ここのご祭神は、特に安産の神様として知られる。安産にご利益があると謳う神社は日本全国津々浦々に存在しており、それ自体は別段珍しくもないけれども、この籰繰神社にはひとつ特筆すべきことがある。

それは、皇室に安産御守の御札を奉献することができるということだ。

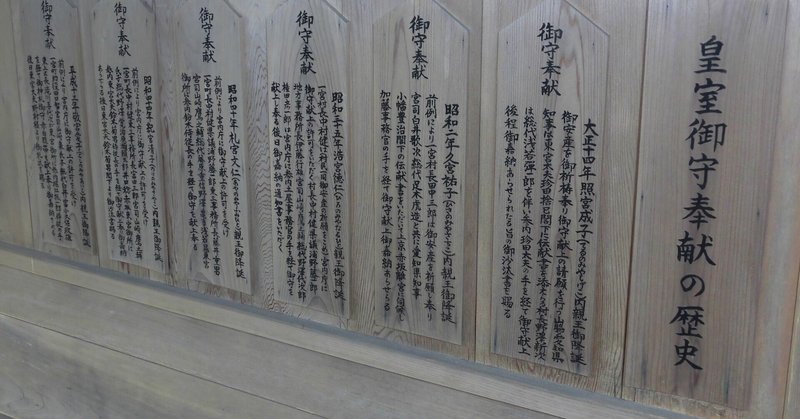

「皇室御守奉献の歴史」

籰繰神社が皇室に御札献上を始めたのは、江戸時代末期の安政年間の頃とされているが、資料が残るのは大正十四年からである。拝殿の壁には、大正十年から今日までの奉献事例が「皇室御守奉献の歴史」と題して列挙されている。

照宮成子内親王(大正十四年)

久宮祐子内親王(昭和二年)

浩宮徳仁親王(昭和三十五年)

礼宮文仁親王(昭和四十年)

紀宮清子内親王(昭和四十四年)

敬宮愛子内親王(平成十三年)

秋篠宮家や三笠宮家、高円宮家については一切記載がない。奉献の対象としているのは皇室の中でも天皇家(=内廷)だけということなのであろうと思ったが、調べてみるとそうとは言い切れなくなってしまった。

昭和天皇には現上皇陛下や常陸宮殿下を含む合計七人のお子様がいらっしゃったというのに、「皇室御守奉献の歴史」によると、その初めのほうの内親王お二人にしか安産御札を奉献していないかのように見える。

しかし、平成十三(二〇〇一)年八月七日の『中日新聞』によると、現上皇陛下のご誕生の折にも献上したようだ。あくまでもこれが正しければの話だが、「皇室御守奉献の歴史」には書かれていない事例もあって、宮家のご誕生に際しても献上しているのかもしれない。

東海三県で唯一、皇室に安産御守を献上した神社

ところで、皇室に安産御守を奉献することができる神社というのはそれほど多くない。

全国に神社は八万社以上あるとされる。コンビニの全店舗数よりも数万も多い。もしも、これほどの数の神社が一斉に献上したらどうなるだろうか。確実に一般家庭よりは広々としている御所や東宮御所であろうとも、――ご利益があるとされるお守りを捕まえてこのようなことを言うのは気が引けるが――相当な場所を取られて大迷惑であることは間違いない。

そんな事情もあってのことだろう、日本全国の神社を包括する宗教法人「神社本庁」は、平成十三年に皇太子妃――現皇后陛下――のご懐妊が確認された際に、全国の神社に対して、安産の祈祷をするよう通達した一方で、各種献上については禁止している。

では、なぜ籰繰神社は献上できたのかという話だが、神社本庁は「古例のある神社は、これ(献上)を失してはならない」とも通達した。過去の献上の歴史が長かったがゆえに、例外的に献上を許されたのだ。

どのくらい例外的かというと、今上陛下の皇女・敬宮殿下がご誕生になる前、東海三県(=愛知県、岐阜県、三重県)において安産御守を東宮御所に献上することが許された神社は、なんとこの籰繰神社だけなのである。

秋篠宮家のご長男・悠仁親王殿下を最後に、もう十五年以上も新たな皇族がお生まれになっていない。はたして、次の安産御守献上の機会はいつになるのだろうか――。

宮内庁・皇太子妃から献木された記念樹

境内には「皇孫殿下御誕生記念樹」と刻まれた碑がある。全国津々浦々、神社境内にはよくこの手の記念樹があるが、そのほとんどは、皇室や宮内庁の与り知らないところで氏子総代会などが勝手に植えたものである。

だが、この記念樹はそうではない。昭和三十五(一九六〇)年に、宮内庁より献木されたという由緒あるものだそうだ。それだけに、植樹者もそれなりの大物が務めた。記念碑をよく見れば左側に「昭和三十五年 愛知県知事 桑原幹根」とある。

昭和三十五年にお生まれになった皇孫とは、とりもなおさず今上陛下の御事である。

境内にはその他にも、当時はまだ皇太子妃でいらっしゃった現上皇后陛下から賜った二本の五葉松があるという。今上陛下が学習院中等科に、秋篠宮殿下が同初等科にそれぞれご進学なさった昭和四十七(一九七二)年に、お二人が健康に育ったお礼として贈られたという話である。

近代以降に御守献上の事例がある全国の寺社

数あるうちのほんの一部だが、せっかくなので紹介する。

子安山帯解寺(奈良県奈良市)

長らく世継ぎに恵まれなかった文徳天皇の皇后である「染殿后」こと藤原明子が当寺にて祈願をしたところ、惟仁親王(後の清和天皇)が生まれた。このことから、天安二(八五八)年春、文徳天皇の勅願により伽藍が建立され、勅命により帯解寺と名乗るようになったという。

平成三(一九九一)年五月二十一日に秋篠宮妃殿下に安産岩田帯、御守、御祈祷札を献納していることからすると、内廷のみならず宮家も献上対象にしているようだ。

護浄院(京都市上京区)

寺伝によれば、宝亀三(七七二)年に光仁天皇の子の開成皇子が摂津国勝尾山で修行中に荒神が出現したそうだ。開成皇子が自らその荒神を模刻し、その場に三宝荒神尊として堂宇を建立して祀ったのが寺の始まりだという。

御札と御守を定期的に皇室に献上しているが、これは寺院としては非常に例外的である。

子安神社(千葉県千葉市花見川区)

敬宮殿下、すなわち愛子内親王殿下のご誕生の際に、東宮御所に岩田帯を献上した。これが可能な立場を誇りとしているようで、「御岩田帯皇室御献上之宮」と大々的に称している。

三石神社(兵庫県神戸市兵庫区)

大正十四(一九二五)年十一月と昭和二(一九二七)年八月、それぞれ皇太子妃として照宮成子内親王を、皇后として久宮祐子内親王をお宿しになっていた香淳皇后に、安産祈念御守などを献上。

平成十三(二〇〇一)年六月、皇太子妃の安産祈念の腹帯・御守・三石安産祈石などを、宮内庁を通じて献上。

井手神社(愛媛県松山市)

現上皇陛下、今上陛下、秋篠宮殿下のご誕生に際し、安産御祈祷御神札を皇居に献上したという。

大浦十一面腹帯観音堂(滋賀県長浜市)

最澄が榧の一刀彫で完成させたと伝わる十一面腹帯観音菩薩像に巻かれた腹帯をいただいて祈願すれば安産すると伝えられる。上皇后陛下のご懐妊の際にも献上された。

石神社(三重県鳥羽市相差)

神明神社の境内社である石神社――通称「石神さん」――は、古くから「女性の願いを一つ叶えてくれる」とされ、海女たちに信仰されてきた。

平成十七(二〇〇五)年六月、秋篠宮殿下を通じて紀子妃殿下、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下のお三方に御守を献上。その際に秋篠宮殿下が「皇室には七人の女性が」と仰ったことがきっかけで、平成十八(二〇〇六)年六月二十六日に二度目の献上。

平成二十(二〇〇八)年四月二十二日、中村幸昭・鳥羽水族館名誉館長の手により、皇室に三度目の御守献上。

【参考文献】

・『三河国宝飯郡誌』

・「京都御苑ずきの御近所さん」第18回

モチベーション維持・向上のために、ちょっとでも面白いとお感じになったらスキやフォローやシェアや投げ銭をしちくり~